こんにちは!人材開発課の吉田です。

今回は、システム開発の「上流工程」を中心に携わる、エンジニアのK.Tさんにインタビューをしました。

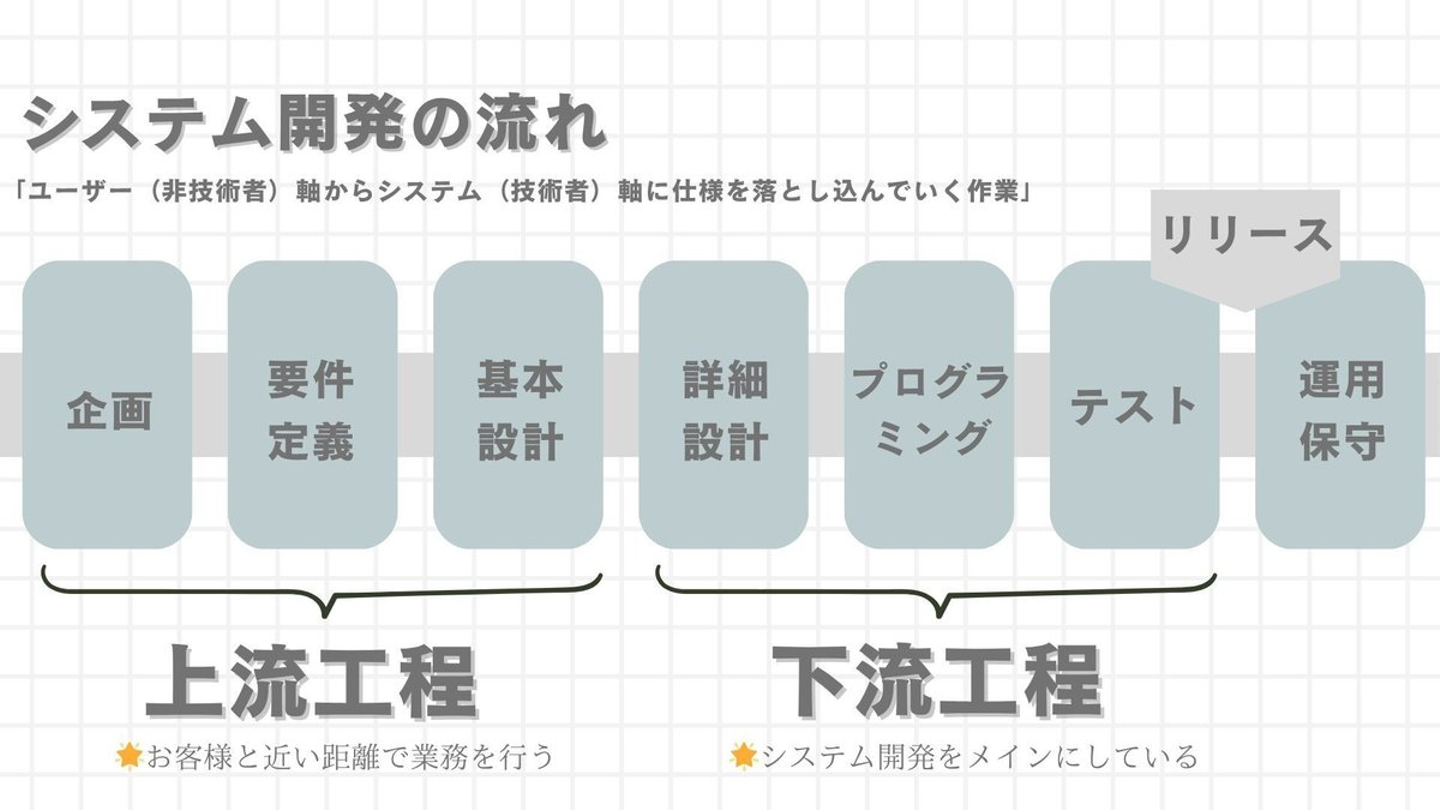

K.Tさんはもともと開発に携わりたく、当社に中途で入社しました。そんな彼女がなぜ、開発工程ではなく、お客様に近い距離で業務を行う「上流工程」に道を見出したのか、深堀りしていきます。ぜひ最後まで読んでください!

まずどのような案件で働いていたのか聞いていきます!

ウエルストーンってこんな働き方があるんだな〜と参考にして頂けたら嬉しいです!

-Q1:直近で配属された案件を教えてください。

①大手鉄鋼メーカー様向け業務システムのPG改修及びテスト(2020年~2021年)

主に、JavaとJavaScript、HTML5による開発経験を積みました。開発〜テストの工程に携わり、一連の流れについて学ぶことができたと感じています。(開発向いてないかもと思ったのもこの時期です笑)

②外資系アパレル会社 Cegid(注1)及びモバイルアプリの保守運用サポート(2022年~2023年)

主に、要件定義、テスト、リリース、保守運用に携わり、Cegidと物流の知識、ビジネス英語のスキルアップができたと感じます。スキル面は勿論ですが、外資系特有の雰囲気や英語での仕事に興味を持つきっかけになったことが自分にとって最も大きいです。

月1回、新人の販売員の方(=ユーザー)向けの研修で、基本操作の指導をしていました。

③オフィス系通販サイトのリニューアル要件調整(2023年~現在)

この案件では主に、要件定義、設計、テストを担当しています。

OracleDB知識向上や調整スキル、説明スキルや資料作成スキルが向上していると感じています。

-Q2:開発ではなく、上流工程の業務で進もうと決めた理由を教えてください。

開発をやりたいという気持ちは常にありますが、私は「人の役に立っている」時にすごく幸せを感じます。

その視点で、「やりたいけど苦手な開発」と「やりたくはないけど得意な上流工程」を天秤にかけたときに、自然と、じゃあ上流工程をやってみるのもアリなのかな、と思ったのがきっかけです。大変なことはもちろん多々ありますが、それ以上にやりがいを感じています。

この経験から、ビジネスというフィールドにおいては、「やりたいこと」にこだわりすぎず、「(やりたくはないかもしれないけど)得意なこと」にチャレンジしてみるのも悪くないなと思います。

やりたいことを叶えたいと思う方が多いと思いますが、得意なことにチャレンジするのはとてもいい発想ですね!

そんなK.Tさんの業務へのこだわりを伺っていきます。

-Q3:K.Tさんはかなり気配りが上手な印象があります。業務上で大切にしていることはありますか?

お客様とのやり取りでは「傾聴する」「相手を尊重する」「言葉を選ぶ」「好意的に接する」等を心がけています。また過度に「お客様」扱いをするのではなく、同じ目標を持つ仲間として捉え、変な遠慮をせず意見を伝えることを意識しています。

だからこそぶつかることもありますが、前述した4つのことを心がけ、相手にとって納得のいく良い結果を導き出せるように努めています。

-Q4:お仕事のモチベーションの保ち方を教えてください。

私は「人の役に立てている」ことを実感できている時がすごく幸せなので、上長やお客様から「ありがとう」「助かった」という言葉をもらえることがモチベーションになっています。どうしたら役に立てるのかな…と考えている時間自体も割と楽しんでいます。

また、仕事がしんどいと感じるときは、プライベートでの趣味に没頭することで気持ちの切り替えをするようにしています。

私はライブやイベントが好きなので、ライブではっちゃけたり、イベントで自分の好奇心を満たすことでモチベーションを維持しています。

あと、うさぎを飼っているので触れ合ってストレスを解消することも多いです笑

おともだちのウサギ🐰🥕

-Q5:今後の目標ややってみたいことがあれば教えてください!

SESという働き方を考えると、どの現場でも使うことになるデータベース関連、特にOracleの資格は持ちたいと考えています。上流工程といっても、テスト仕様書の作成~テストの実施をすることがあり、データベースを触る機会も多々あるので、Oracleの資格を持っていると、お客様から安心して任せてもらえますし、自分も自信をもって対応できると思っています。

教育面では、技術というよりマインドセットや物事の考え方(思考法)、コミュニケーション関連の講習会をしてみたいと思っています。私の体感では、現場で相談を受ける悩みの理由は、単純なスキル不足やスキルアンマッチよりも、モチベーションが維持できない、自分に起きる様々な問題への向き合い方が分からない、お客様とのコミュニケーションがうまくいかない、などが多かったです。

そのため、それらの解決の糸口として前述した知識を伝え、後輩育成にも携わっていきたいと考えています。

/assets/images/17233502/original/bb662df9-5c02-4875-a845-89f9ec31aa33?1709798013)

/assets/images/17233502/original/bb662df9-5c02-4875-a845-89f9ec31aa33?1709798013)