長野県軽井沢町・発地にある「 ほっちのロッヂ 」は、5年間愛されてきたまちの診療所です。診療所が面する道を車で5分ほど進むと、土屋鞄製造所の 軽井澤工房店 があります。

業種は異なりますが、両者には 地域との関わりを大切にしている という共通点があります。鞄をお届けするだけでもなければ、診療を行うだけでもない。ランドセル職人が地域でワークショップを行ったり、地域の人たちが気軽に診療所でお茶をしたりしています。

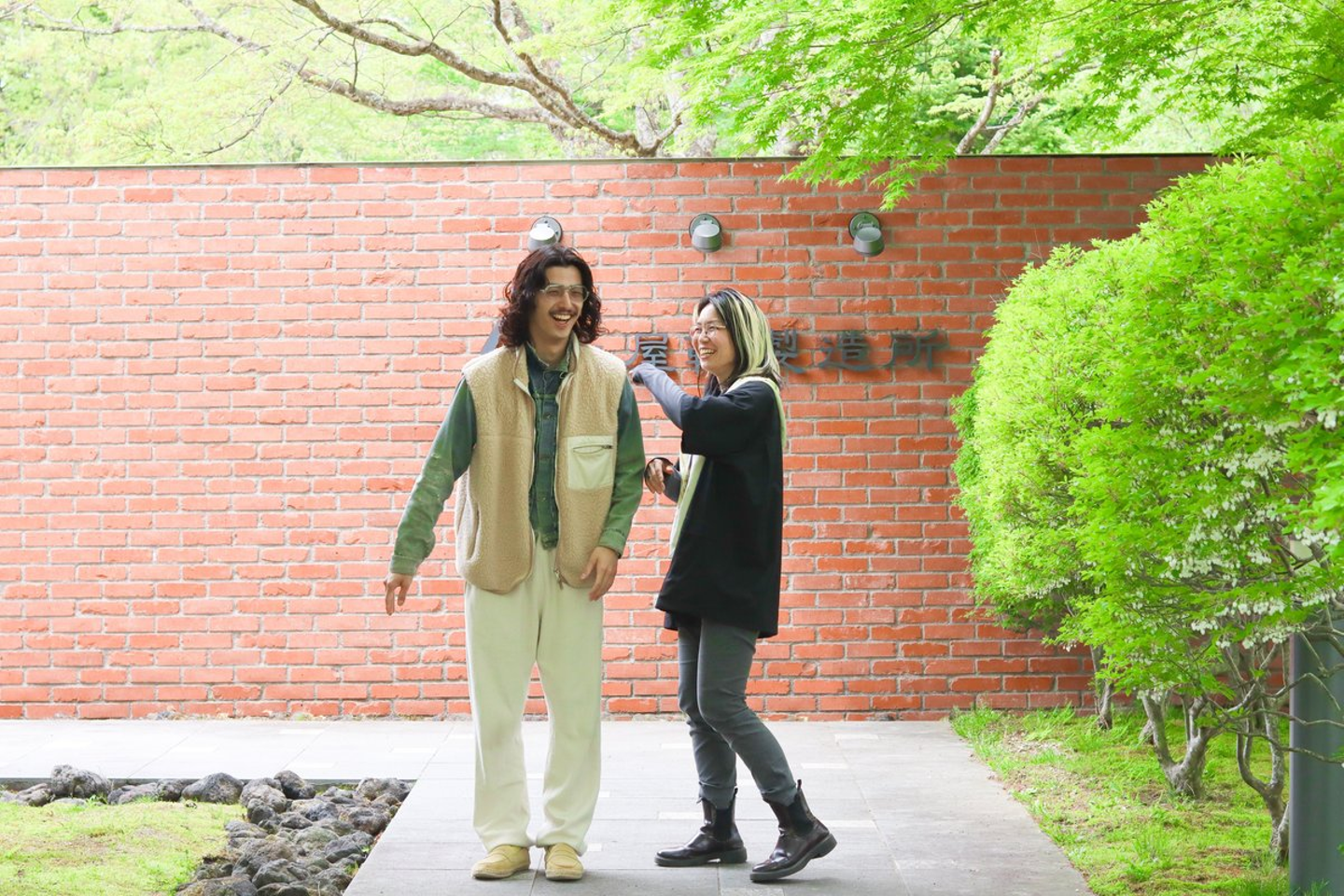

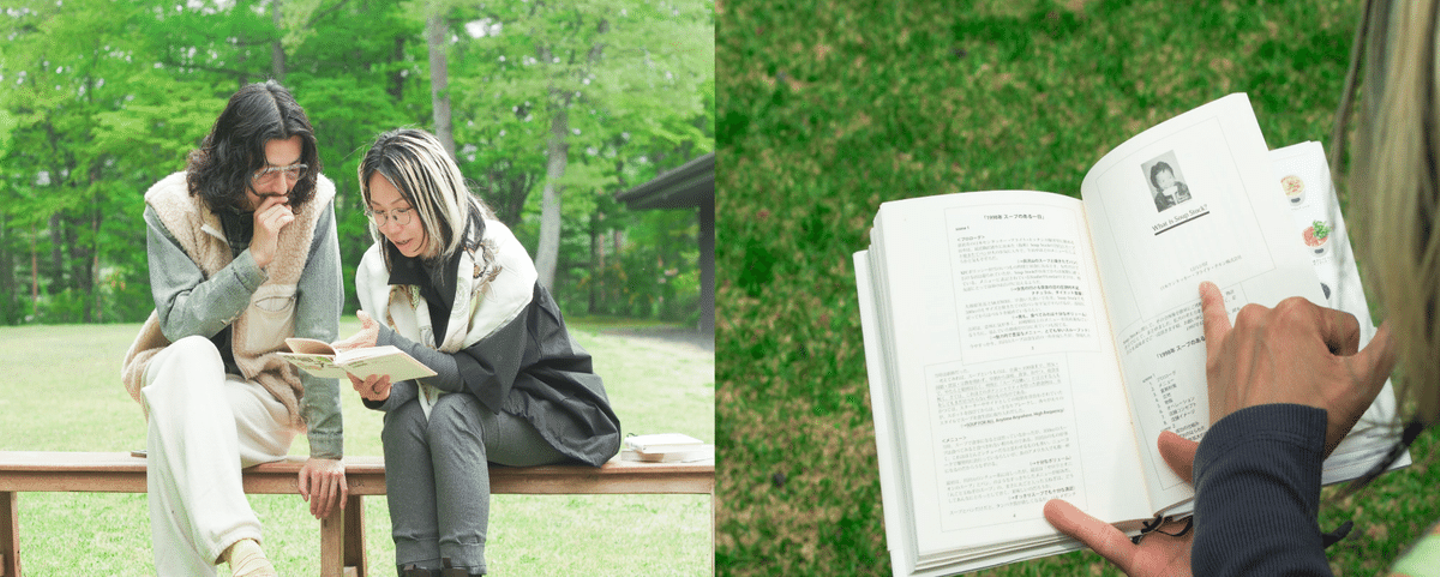

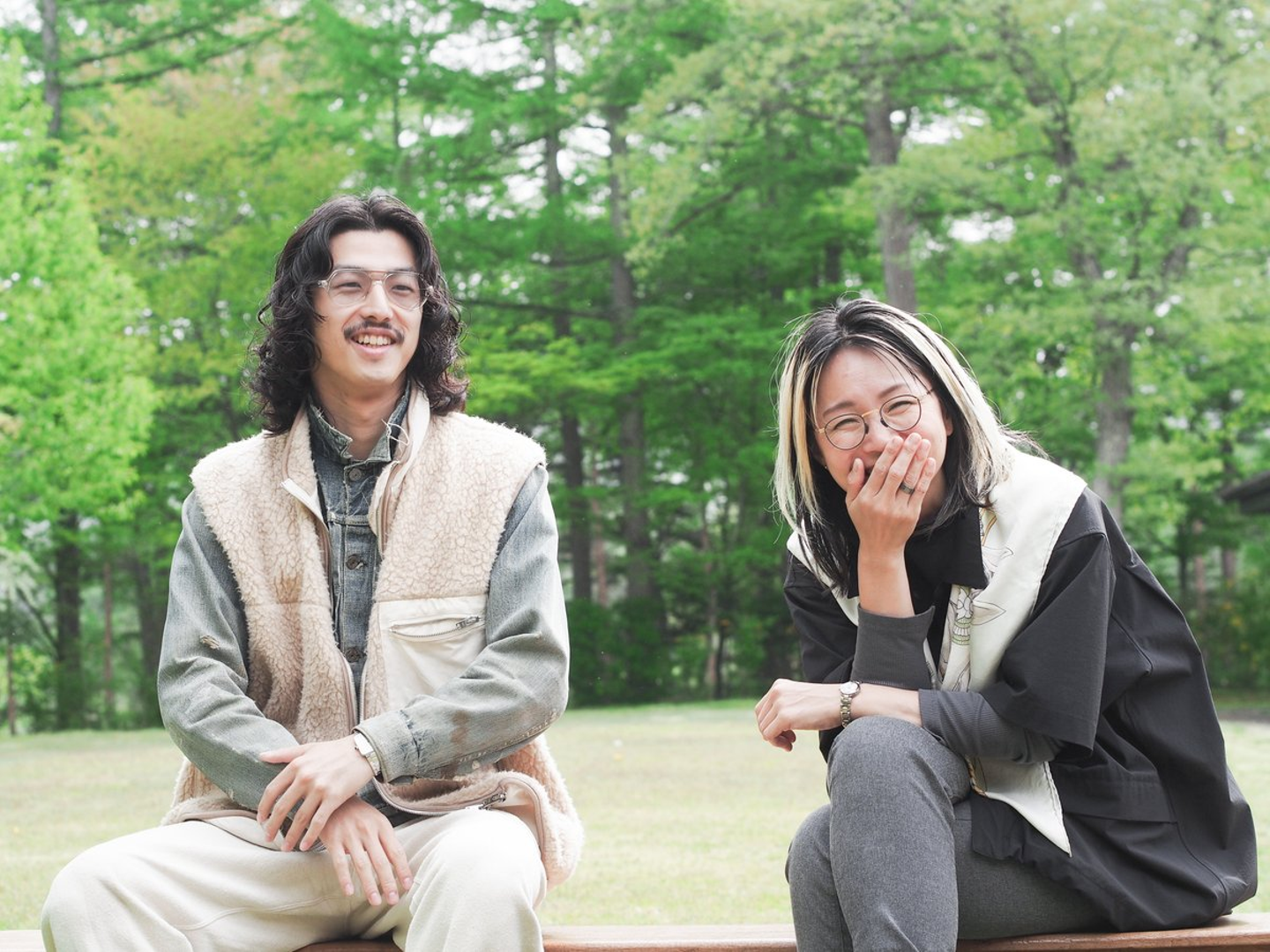

地域にあるからこそ生まれる場所の魅力について、ほっちのロッヂ共同代表・藤岡聡子さんを迎え、軽井澤工房店 店長・韓宏宣が対談しました。

二人は、よく顔を合わせる友人でもあります。新緑が芽吹きはじめた5月の軽井澤工房店から、お届けします。

目次 出会いはカフェ&バー

診療所でお昼ごはんをどうぞ

時を超えてまちに愛されたい

出会いはカフェ&バー

韓 宏宣: 普段働いている場所でこうして対談できることがうれしいような、少し照れくさいような気持ちです。今日ここにくる前に、聡子さんとの出会いはいつだったかなと思い出してみました。

きっと、副業で運営するカフェ&バーに聡子さんのこどもたちを連れてきてくれたのが出会いでした、覚えていますか?

藤岡 聡子: 確かにそうでした。こどもたちを連れて図書館に行った帰りに、寄りましたね。懐かしい!軽井澤工房店の店長もやっていて、カフェ&バーでも働いてるなんてすごくパワフルな子がいるなと思いました。

▼プロフィール 藤岡 聡子(ふじおか・さとこ) / 福祉環境設計士、ほっちのロッヂ共同代表 徳島県生まれ三重県育ち。長野県軽井沢町在住。夜間定時制高校出身。人材教育会社を経て2010年、24歳で介護ベンチャー創業メンバーとして有料老人ホームを創業。2015年デンマークに留学。その後、東京都豊島区のゲストハウスで「診療所と大きな台所があるところ ほっちのロッヂ」を立ち上げ、医師と共に共同代表に。第10 回アジア太平洋地域・高齢者ケアイノベーションアワード2022 Social Engagement program部門で日本初のグランプリ受賞、同年グッドデザイン賞2022受賞/審査員の一品にも特別選出。2023年日米リーダーシッププログラム日本代表団として選出。3児の母。 韓 宏宣(ハン・クァンソン) / 土屋鞄製造所 軽井澤工房店 店長 兵庫県生まれ、長野県軽井沢町在住。尼崎朝鮮初中級学校出身、在日コリアン4世。2017年に立命館大学国際関係学部に入学。カナダへの留学などを経て2021年4月土屋鞄製造所に新卒入社。丸の内店にて1年半務めた後、2023年1月に軽井澤店に異動。店長となる。BAR三笠 THE BASE マネージャー。 韓: 僕は特別、活動的なわけでも、パラレルワークをしたかったわけでもないんですが、 お店の集客のために、地域に自分から入り込むしかないと思ったんですよね。

お店に入ったのは2年前の冬で、他の店舗であればギフトシーズンとして、年間で最も多くのお客さまに足を運んでいただく期間ですが、軽井沢はまったくの閑散期。

売上は観光でいらしたお客さまに支えられていたことを実感すると同時に、地域の方から買っていただけるようなお店でありたいと考えるようになりました。

韓: 最初は個人店や観光施設を巡り、ショップカードを置かせていただいたりしていましたが、 近所の方でも土屋鞄の存在を知らなかったり、知っていても工房しかないと思っていたりという現状に愕然として。

土屋鞄はもっと知られているブランドだと思っていた分、驚いたんです。ちょっとショックでしたね(笑)。 藤岡: もちろんランドセルのつくりの美しさも知っているし、ブランドとして素敵だと思っています!

でも、土屋という名字はこの地域に多いので、私はてっきり地元の方がやっているお店なのだと思っていました。近くに住んでるのに、そんな曖昧な認識でしたね。

韓: そうなんですよね、名前からして地元企業だと思っていたという声をよく伺います。でも、地元のお店だと、地域の皆さんにもっと認知されているはずです。

企業のローカル店舗だと、地域との接点がないことが、こんなに簡単に起きてしまうんだと思いました。

地域との関係が深まった今となっては、お店と地域とお互いをどう生かしあえるか、よりプラスになる方法を考えていますが、 当時は、お店を続けるために、地域と繋がりを持つことは課題で、必要に迫られたものでした。 おかげで、聡子さんとも出会えたわけですが、仲良くなってからも「何してる人なんだろう?」って思っていました(笑)。最初の半年くらいはほっちのロッヂのことを詳しく知りませんでしたね。

診療所でお昼ごはんをどうぞ 藤岡: そうだよね、いつも私たちはたわいもない話が多くて、真面目に話したことがない(笑)。地域の友だちが、私が何してる人かわかってないというのは珍しくないです。

考えてみれば不思議のないことで、 診療所って健康な人からしたら、用事がないしおおよそ縁がない場所ですよね。 でも、まさにそれが、ほっちのロッヂを地域で始めた理由でもあって。

お腹が痛いとか体調の問題が起きたとき、薬や診察などの治療が必要な割合って、何割だと思う?

韓: 半分くらい?

藤岡: 実はわずか20%と言われているそうです。残りはというと、家族や友人、仕事など、日々の生活が健康を支えていることがほとんど。

だから、ほっちのロッヂでは医師による診察や治療も行いながら、その周辺を整えて豊かな生活を送れるようにすることも仕事のひとつだと捉えています。

患者さんが豊かな生活を送るために何ができるかと考えたとき、 多様な出会いをもつことは大事な方法で、診療所を地域に開かれたものにしたかったんでですよね。

提供:ほっちのロッヂ

藤岡: 私が自分の仕事や役割を名乗らず、友だちとして地域の人と出会うことで、ひょんな理由で、ほっちのロッヂに関わってくれることもあります。 森の手入れをしにきてくれたり、雪かきをしてくれたり、お昼ごはんを食べにきてくれたり。普通の診療所ではあまりない側面で関わってくれる仲間がいます。 韓: この前、診療所の周年イベントに行きましたが、近隣のお店が出店していたり、診療所のスタッフさんの作品展示があったり、聡子さんとこの場所を中心に、地域がつながっているのがわかりました。

すごく開かれた場所で、病院のような場所とは、まったく違う印象。 気づいたら、聡子さんの人柄に惹かれて、たくさんの人が関わる環境が生まれている。地域の方に愛されている、良い景色だなと思いました。

提供:ほっちのロッヂ

時を超えてまちに愛されたい 藤岡: 良い景色と言ってもらえて嬉しいです。 地域に素敵な景色をつくり続けたいし、それができるのは、場所があるからこその価値だなと思います。

診療所をつくる上で参考にした何冊かのバイブルがあって、その著者の皆さんに共通していたのが、意識的に景色を想像する習慣があることでした。

藤岡: 新しく生み出す空間を想像して、そこから生まれる場の情景を文章や絵で、まるですでに存在しているかのように、こと細かに描く。

どんな人が、人生のどのタイミングでつながり、そこにどんな情景が広がっているといいのか。本に倣い、これからつくる場が生み出す情景を描くことから始めました。

提供:ほっちのロッヂ

藤岡: そのとき描いていた情景のひとつが、患者さまをご自宅で看取る「お看取り」で、実際に形になり、今も続いています。

慣れ親しんだ家で、よく遊んだ庭を見ながら、静かに最期を迎えられるようになりました。お看取りされるご家族の皆さんも、安心できる場所で別れを大切に過ごすことができます。

ほっちのロッヂとして、この地域に価値をつくることができたな、と思えた情景です。

提供:ほっちのロッヂ

韓: そんな素敵なこともされているんですね。 診療所があるからこそ、地域に新しい価値観や流れを生んでいますね。 軽井澤工房店も、この先、地域にどんな新しい情景を生めるのか想像していました。

これまで、地域で職人さんとお客さまが出会う情景をつくりだしてきましたが、7月の 10周年記念イベント では、ここで地元の飲食店の皆さまからのケータリング提供をいただけることになっていて、今から楽しみです。

韓: 「時を超えて愛される価値をつくる」というのが、土屋鞄のミッションなんですが、 地域での活動を地道に続けることで、お店の存在そのものが、時を超えて愛される価値になれたらいいなと思っています。

これからも地域での出会いを大切に、共鳴する地域の皆さんと一緒に新しい取り組みを行っていきたいです。

藤岡: 「時を超えて愛される価値をつくる」というのは、医療現場では本当に難しくて、でもこれから大事にしたいことだと強く思います。

「治ったり、亡くなったりしたら関係は終わり」となりがち。でも、「ただ話を聞いてくれるだけでありがたい」という言葉をいただくことがあるように、私たちができることは、問題解決だけじゃないと思います。 治っても命の終わりまでどう過ごすか、暮らしを一緒に考える地域の診療所でありたいです。

と思うと、 プロダクトやサービスって別軸に見られますが、私たちは暮らしを支えている仕事という意味で、共通するパッションがありますね。

(右)提供:ほっちのロッヂ

藤岡: 現実に目を向けると、地域では、ただ売る、ただ診るという単一的な機能では、残っていくことが難しいという現実があると思います。

一方で、 地域だからこそ、様々な出会いがあり、そこにある意味、愛される理由が独自に生まれる可能性も秘めているとも思います。 ほっちのロッヂという場所を、別の地域で実現できるかといえば、そうはならない。

ひとりよがりの場所ではなく、地域に合わせて、ブランドを生かしていくやりがいが、ここにはありますね。

そうやって関係性を試行錯誤しながら、私たちの存在が地域にとってより良い方向になれば、幸せなことですよね。

提供:ほっちのロッヂ

▼後編はこちらから

▼関連記事はこちら

病気の人はただ弱い存在ではない。軽井沢の森の中に「人と人とが補い合う場所」ができるまで

その人らしく命を終える瞬間のために、最大の力を尽くす。白衣を着ない軽井沢の診療所

▼対談をした場所 土屋鞄製造所 軽井澤工房店 住所:長野県北佐久郡軽井沢町発地200 営業時間:10:00-18:00(時期によって変動あり)

軽井澤工房店の開店10周年を記念して、2025年7月11日からさまさまなイベントを開催します。

文:安重 百華

コーポレートブランド推進室所属。2023年、土屋鞄製造所 入社。土屋鞄の社内報『革ノオト』編集部。

主な写真:小林明子

コーポレートブランド推進室室長。ハリズリーに入社した2022年に創刊したOTEMOTOは、丁寧なものづくりと人に寄り添うウェブメディア。

(掲載情報は取材当時のものです)

/assets/images/16389858/original/99851968-f74b-4831-be93-3d401fb995ce?1702894961)

/assets/images/16389858/original/99851968-f74b-4831-be93-3d401fb995ce?1702894961)

/assets/images/16389858/original/99851968-f74b-4831-be93-3d401fb995ce?1702894961)