- Web Engineer

- Product Manager

- SRE

- Other occupations (3)

- Development

- Business

はじめに - AI活用で社長賞を受賞

TOKIUM開発部の阪下です。書類のデータ化に関するシステム開発チームでリーダーをしています。

先日、私は社長賞を受賞しました。理由は「AI活用の先陣を切った」こと。具体的にはClineやDevinといったAI開発ツールを実際の開発にいち早く導入し、成果をチーム外に積極的に共有したことが評価されました。

数字で見ると、その効果は明確でした。導入前後の月を比較すると、コードを書く時間は体感で2割ほど減少したにも関わらず、コード変更量は約2倍に増加。つまり、より少ない時間でより多くの価値を生み出せるようになったのです。

AI活用で先陣を切ることができたマインドセット

「とりあえずやってみる」精神

私が他の人より少しだけ早くClineなどのAIツールを活用できたのは、元々新しいものが好きで、触れるまでのハードルが低いタイプだったからです。

最初は個人でOpenAI APIに課金してClineを利用しました。一日で1万円を溶かしてしまった時は、逆に清々しい気持ちになりました。

アンテナを張り、機を逃さないこと

Devinを試験導入する際に最初に私のチームが選ばれたのは、実は私の盗み聞きがきっかけでした。

その日は、オフィスでたまたまCTOの西平とLLMチームの近くに座っていました。LLMに関する会話をしていたようで「Devinって…」というキーワードが聞こえました。

「Devinを使ってみたい」と思っていた私はその足で、会話に入っていき、「Devinを導入するなら、いかにウチのチームが適しているか」をハイテンションで語りかけたと記憶しています。

そこから話はトントン拍子に進み、晴れてTOKIUMで最初にDevinを使うチームに選んでいただくことができました。

Devinを知っていて、タイミングを逃さなかったことで、この幸運を掴むことができたと思っています。

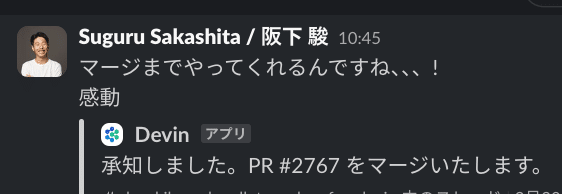

初めて Devin で実装を完結させた時の感動

そのマインドセットによる他の事例:Vibe Coding

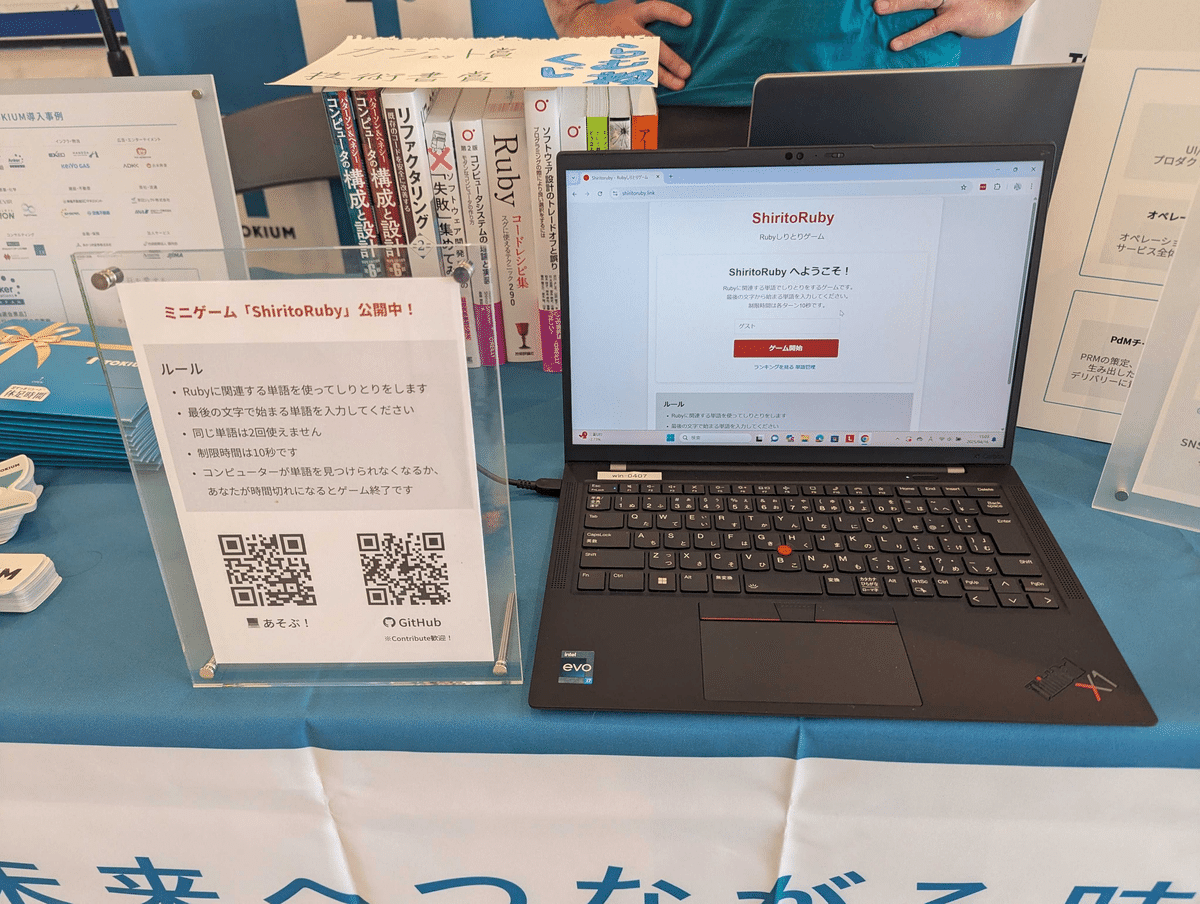

Devin導入以外にもうひとつAI活用の象徴的な事例をあげると、「Vibe Coding」によるアプリ作成です。これは、近く予定されていたRuby Kaigiのブース展示用のしりとりアプリを、AIに計画から実装まで任せるという実験的な取り組みでした。

結果は驚くべきものでした。約2週間でデプロイまで完了し、実際にブースで動作するものが完成したのです。

実際にブースで活躍した、しりとりアプリ「ShiritoRuby」

成功のポイント

とはいえ、完全にAI任せというわけではありません。人間側で工夫した点がいくつかあります:

- TDD*1でガードレールを敷く - テストを実装させることで、AI自身がある程度の品質を担保できるようにしました

- 定期的なリファクタリング - 拡張不能なコードにならないよう、定期的にリファクタリングを指示

- 統合テストの実施 - 定期的にアプリケーションを動かして、壊れていないか確認

*1:TDD(テスト駆動開発)は、テスト → 実装 → リファクタのサイクルを繰り返し、仕様に沿ったコードを小さな単位で書く開発手法。 設計の明確化・バグの早期発見・リファクタの安心感を得られる。

学んだこと

正直に言うと、定期的にアプリは壊れました。AI自身で解決できず迷走している時は、人間が介入して具体的な指示を出す必要もありました。

この経験から得た教訓は:

- ステップごとの最適化だけでなく、全体最適化の工程を定期的に挟む

- 実装後は全体を俯瞰させて、アーキテクチャレベルでの改善を促す

- 人間とAIの協働において、適切な介入タイミングを見極める

Ruby Kaigi当日は想像以上に多くの方に楽しんでもらえて、やって良かったと思えた取り組みでした。

トップダウンで推進されるAI活用文化

私が社長賞をいただけたのは、個人の成果というより、TOKIUMという会社の文化があってこそ実現できたことです。

TOKIUMのAI活用が他社と決定的に違うのは、経営陣自らが率先してAIを活用し、全社的な取り組みとして推進している点です。

代表の黒﨑やCTOの西平は日常的にAIツールを使いこなし、SlackでAI活用について積極的に発信しています。聞くところによると、CTOを含む有志数名はゴールデンウィーク中にAI活用合宿まで行ったとか。最近では、ビジネス職全体で丸一日かけてAI活用勉強会も実施されました。

「全社的にAIを活用していくぞ」というメッセージは、単なるスローガンではありません。開発部門には一人あたりかなりの予算が割り当てられており、生産性向上に資するAI活用の申請は基本的に即日でGoサインが出ます。この迅速な意思決定と積極的な投資が、私たちの挑戦を強力に後押ししています。

他社と比較しても、ここまで全社を挙げてAI活用に取り組んでいる会社は少ないのではないでしょうか。

ジュニアエンジニアがAIと共に急成長

AI活用の恩恵を最も受けているのは、実はジュニアエンジニアかもしれません。

現在、私は未経験のインターン生をメンターとして指導していますが、その成長スピードは驚異的です。なんと、たった2週間弱で実装を追加することができました。(もちろんAIの力も借りながらですが)

AI時代の新人育成

AI活用と基礎学習のバランスは重要です。現在の育成方針は:

- 一日最低一問、Ruby学習に関する課題を進める(基礎力の定着)

- 業務外で推薦図書を読む(理論的背景の理解)

- それ以外は実際の開発業務(実践的なスキル習得)

Google AI Studioで作成したUIモックをAIに実装させるなど、最新のツールを活用しながら、着実に基礎力も身につけていく。これがAI時代の新しい育成スタイルだと感じています。

私自身、文系出身で未経験からエンジニアになった経験があります。その時の苦労を思い返しながら、AI時代ならではの新しい成長パスを模索しています。

インターン生がAIを活用して生成したUIモック

新卒・ジュニアエンジニアにとっての魅力

TOKIUMは新卒・ジュニアエンジニアにとって、非常に恵まれた環境だと断言できます。

手厚い育成体制

私は3社目ですが、大企業もベンチャーも経験した中で、新卒研修を3ヶ月も行う会社は初めてです。しかも内容が革新的です。

- n8nを活用したエージェント構築

- 配属に関係なく全員がプログラミングを経験

- 最先端技術に触れながら基礎も固める

挑戦できる環境

会社トップがAIについて理解し、実際に活用している会社は稀です。そして、TOKIUMの懐の深さは、若手の挑戦を強力に後押ししてくれます。

TOKIUMは「経理AIエージェント」の開発に全面的に取り組むことを宣言しています。この野望の実現にはたくさんの挑戦が必要なため、若手にも多くの打席が回ってくることが予想されます。新しい取り組みへの関心も高く、アイデアが実現しやすい環境です。

まとめ - AIネイティブな開発組織を目指して

私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。

今後の展望として、レガシーなアプリケーションのリプレースを、AIをフル活用して実現したいと考えています。AIと人間が最適に協働できるアーキテクチャとは何か、日々考え続けています。

TOKIUMは、AIと共に成長し、新しい価値を生み出していく組織です。最先端の技術に触れながら、仲間と切磋琢磨し、社会に価値を提供していく。そんな環境で一緒に未来を作っていきませんか?

/assets/images/21400572/original/c09dfcc9-0d2f-49d8-9a49-adf5c31ec6c9?1750406288)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)