- プロダクトマネージャー/PdM

- CFO

- フロントエンドエンジニア

- Other occupations (21)

- Development

- Business

- Other

世界50カ国以上からチケット購入!【KYOTOGRAPHIE2025 インタビュー】| ArtSticker チケット販売システム

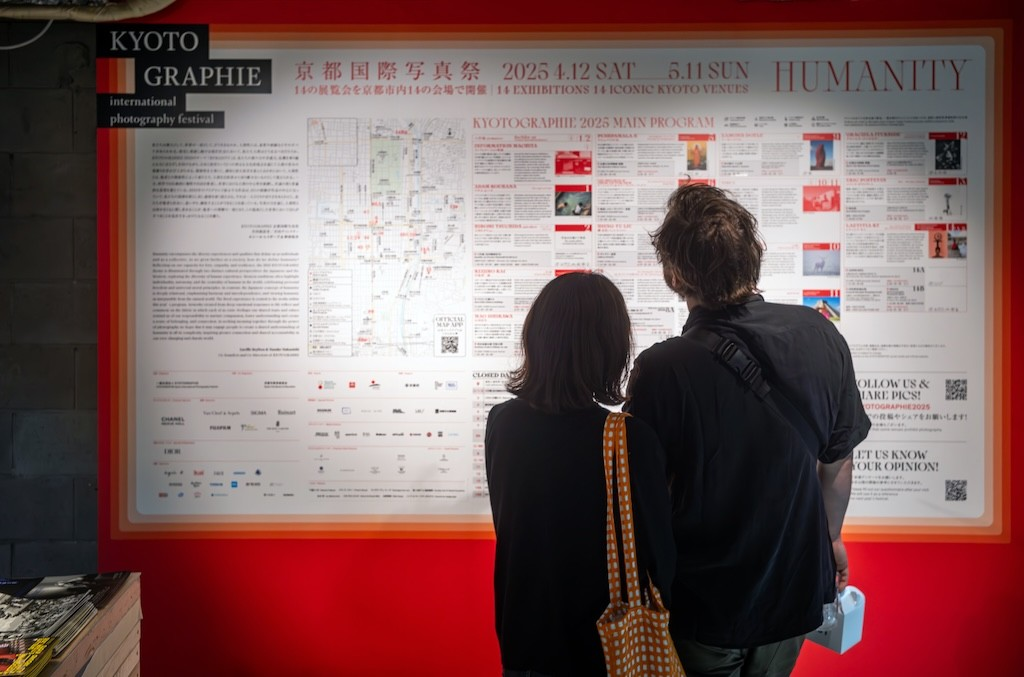

京都を舞台にした国際写真フェスティバル「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」。

今回はチケット販売システムの導入について、オーディエンスディベロップメントの西田様と運営統括の鈴木様にお話を伺いました。

※ArtStickerにて掲載された記事の転載です

Q:今年で13回目の開催となる「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のテーマは、「HUMANITY」でしたね。

このテーマについて詳しくお聞かせいただけますか?

西田様:

第二次世界大戦の終結から80年という節目の年です。同時に、世界では民主主義が脅かされるような出来事や、各地の戦争地域では大量虐殺が今なお続いている現実を踏まえ、私たちを分断する境界を越えて、内省のきっかけとなるだけでなく、より深いつながりを育む機会となることを願って、「HUMANITY(人間性)」をテーマに掲げました。

毎年、時勢をとらえたテーマを 共同創設者/共同ディレクター である Lucille Reyboz と 仲西祐介が決め、世界の多様な国々のアーティストを選定し、会場とセノグラファーを決め、プロジェクトマネージャーが各展示プランをとりまとめて実施まで運びます。会場は京都市内に点在しており、会場間を移動しながら京都の街全体を楽しめるのがKYOTOGRAPHIEの特徴です。会場には、通常非公開の場所や、京都らしい寺社・町家、名建築やモダンなギャラリーなどさまざまな会場を使用しており、お客様からは毎年、ユニークな会場選びにも大きな期待を寄せていただいています。

今年は、 日本をはじめ世界10カ国14組のアーティストの写真展覧会を開催しました。京都市内で505人を撮影した写真を巨大なひとつの作品としてコラージュし、ひとりひとりの声をデータとして埋め込み京都の”今”を表現したJRの写真展(京都駅ビル北側通路壁面、京都新聞ビル地下1F(印刷工場跡)& 1F)。砂漠の民、サポテカ族の女性たち、「ムシェ」(女装の男性)の人々を撮影するメキシコ人フォトグラファー、グラシエラ・イトゥルビデの日本初の回顧展(京都市美術館 別館)。コートジボワールで育ち植民地期の美意識に影響され一度は失った自身の髪を重要な自己表現の手段としてセルフポートレートでメッセージを発信するレティシア・キイ(ASPHODEL)。これらの展示については、来場者のみなさまからも大変な反響をいただきました。

写真というメディアと、アーティストそれぞれの表現を通じて、今年は、多くの本質的なつながりや意義深い対話が生まれ、「HUMANITY(人間性)」というテーマが、これまで以上に深く響く年となりました。

プレビュー日に開催されたオープニング・セレモニー ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Naoyuki Ogino

グラシエラ・イトゥルビデ 京都市美術館 別館にて ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

Q:オンラインチケット導入にあたり、ArtStickerを選んだ決め手を具体的に教えてください。

西田様:

KYOTOGRAPHIEがオンラインチケットを導入して5年が経過しました。実はこれまで内製でオンラインチケットシステムを開発していたのですが、フェスティバルの規模が年々大きくなり、独自システムの開発を担当していたスタッフへの負荷が大きくなりすぎていたこともあり協業先を探し始めました。KYOTOGRAPHIEが街全体を使った回遊型のフェスティバルであり、同じく内製で開発しているチェックインシステムとの連動や、チケット種別ごとの条件設定など、クリアしなければならない必要条件がいろいろあったため、シンプルなチケット販売のシステムではマッチングできそうにありませんでした。そこで、すでに国内の回遊型アートフェスティバルのチケット販売実績があるArtStickerさんに社内開発者から最初にコンタクトさせていただき、最初のミーティングの機会をいただきました。

これまで独自でシステムを開発・運用し、社内開発者の優秀なスキルに頼りきり”こんなことができたらいいなと伝えたら願いが叶う”という状況でしたので、正直、アウトソースするにあたり、ArtStickerさんがどれくらいKYOTOGRAPHIEの特徴や体系を理解し、希望を受け入れてくれるのかなという不安はありました。そのため、まず最初に現状の課題や、想像できる限りのリクエストを伝え、実現可能かどうか率直に尋ねさせていただきました。そのリクエストに対する明快な回答をいただいてからは、毎週、定例会を設けてスケジュール通りにチケット販売まで進めていただくことができました。担当してくださった池田さん、加来さんが、毎週進捗を整理し、エンジニアの方々と調整してくださり、最初に”願った通り”のシステムに仕上げてくださいました。開発から運営にフェーズが移る時には、何かトラブルがあったらどうしようという不安も感じていましたが、実際には大きなトラブルはなくスムーズに新システムへの移行ができました。

またKYOTOGRAPHIEは海外からの来場者が多いため、海外からのチケット購入、多言語表示なども重要なのですが、その点においてもArtStickerさんは十分に対応くださり、結果、約50カ国の居住者からチケットが購入されたことも大きなメリットでした。

インフォメーション町屋©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

レティシア・キイ ASPHODELにて ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

Q:ArtStickerのチケット販売システムを導入して、オペレーション面(受付業務やスタッフ間の連携など)で特に改善されたポイントがあれば教えてください。

鈴木様:

KYOTOGRAPHIEは複数の会場を舞台にしたフェスティバルのため、チケットのチェックイン方法などが複雑にならざる得ないのですが、こちらの要望(チケットの種類や会場の物理的な制約など)に合わせてカスタマイズしていただけたことでスムーズな運用に繋がったと思います。

受付の様子 ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025

甲斐啓二郎 くろちく万蔵ビルにて©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

Q:導入して便利だと感じたArtStickerならではの機能はありましたか?

鈴木様:

読み取ったチケットの使用履歴などの情報がスタッフ側のもぎり用端末で確認できる仕様になっていて、何かエラーがあった際にある程度の情報を現場レベルで素早く確認することができるのは、良いシステムだと感じました。

イベントページに可変性があり、任意の位置にリンクを貼れたりするのも、煩雑になりがちなイベント情報をまとめるのに有効だと思いました。

アーティストツアーの様子 ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Yohan Nieto

石川真生 誉田屋源兵衛 竹院の間にて ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

Q:ArtStickerの導入を通して、プロモーションで良かった点があれば教えてください。

西田様:

KYOTOGRAPHIEのさらなる認知度向上が課題でもある状況で、アートが好きな方がたくさん登録しておられるArtSticker内にイベントページを開設できたことはとても大きな認知拡大の機会となりました。

鈴木様:

ArtStickerさんのメルマガに掲載いただいたり、チケットプラットフォームとしての知見に基づいたアドバイスを提供していただいたりと、積極的にプロモーションにご協力いただきとても心強く感じました。

イーモン・ドイル 東本願寺 大玄関にて ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

グッズ売り場 八竹庵(旧川崎家住宅)にて ©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Yohan Nieto

Q:チケット以外で、今後デジタルツールを活用してみたいことや検討していることがあればお聞かせください。

西田様:

かつてスタンプラリーを実施していたのですが、コロナ禍に中断してしまいました。より多くの会場を巡っていただくためにも、来年はデジタルスタンプラリーの実施を検討したいです。

鈴木様:

音声ガイドに興味があります。回を重ねるごとに多様なお客様に来ていただけるようになってきているので、アクセシビリティを改善し様々な方に楽しんでいただける環境を作っていきたいと考えています。

2024年12月に開催したプレス・カンファレンス©︎ KYOTOGRAPHIE 2025, photo by Hiroshi Yamauchi

今後、強化してほしい機能やサポートへのご要望があればぜひお聞かせください。

西田様:

チケット購入者がマスタークラスやパブリックイベント、キッズイベントの参加申込までできると、より深くKYOTOGRAPHIEを楽しんでいただくことができると同時に、ユーザーのインサイトをつかむきっかけになると期待しています。

鈴木様:

スマホやパソコンの操作が得意でない方に向けて、より少ない操作や情報の入力で購入が行えるようになれば活用の機会が広がるのではないかと感じています。

/assets/images/14238014/original/db9b7ae1-575c-44dd-a659-28c3748e56a2?1692603971)

/assets/images/14238014/original/db9b7ae1-575c-44dd-a659-28c3748e56a2?1692603971)

/assets/images/17896310/original/db9b7ae1-575c-44dd-a659-28c3748e56a2?1715753853)