UXデザインに強みを持つアジケと、toCサービスの設計・開発を得意とするソニックムーブ。両社は業務提携のもと、デザインとテクノロジーを融合し、より良いユーザー体験の実現を目指しています。

前編に続き、両社のプロジェクトリーダー6名が「リード人材とは何か」を語り合います。今回はその【後編】です。

前編では、「完璧でなくても対話を重ね、周囲を巻き込むリードのあり方」や、メンバーの力を引き出す関わり方に迫りました。不安や葛藤を抱えながらも、多様な立場や専門性を持つメンバーと向き合い、視点を引き出すことの大切さが語られました。

後編では、両社に共通するリード人材のスキルや素養にフォーカス。理想のリード像を描きつつ、あなたが目指すべき次の一歩を探ります。より深く、リードの本質に迫る後編をお楽しみください。

![]()

アジケ×ソニックムーブで活躍するリード人材。ものづくりをしていくうえで大切にしている軸・スキル。

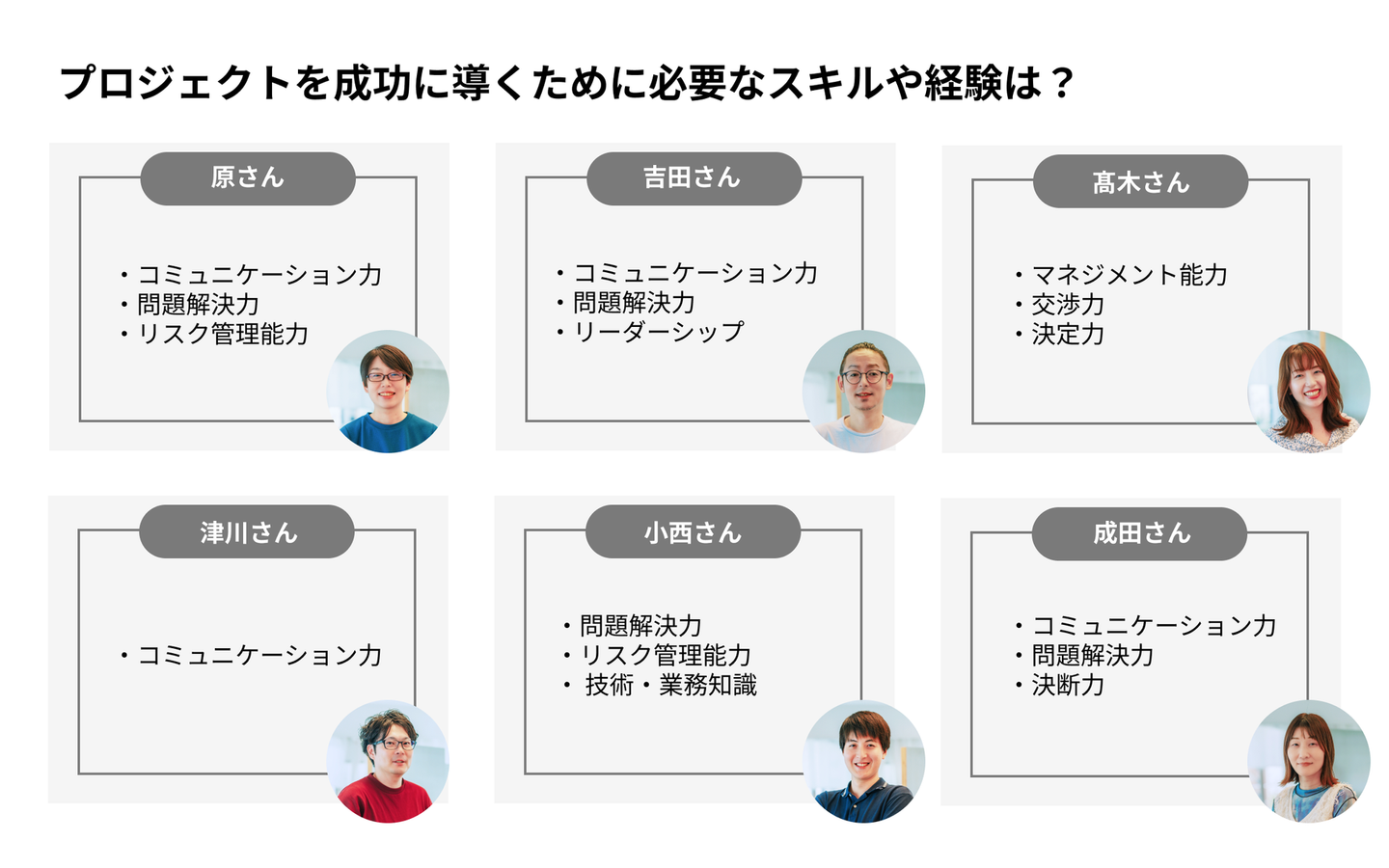

リード人材としてプロジェクトを成功に導くためにこれだけは絶対に必要だって感じるスキルや経験は何ですか?

![]()

原:私は「コミュニケーション力」「問題解決力」「リスク管理力」の3つが特に重要だと考えています。PMとしてこの3つが欠けると、トラブルに発展しやすいんです。コミュニケーションは単に仲良くすることではなく、相手の受け取り方を意識しつつ、伝えるべきことを的確に伝える力。問題解決力は、曖昧な状況でも自分なりに仮説を立てて動ける力。そしてリスク管理力は、課題を先読みして対処する力。これは経験を通じて養われる部分もありますが、内省しながら積み上げていくことで、より精度の高い判断ができるようになると思っています。

津川:特に、言葉にしにくい課題や将来的なリスクを先読みして対応する力は、経験と内省から磨かれるという点がとても印象的だなーと。原さんご自身は、まだ明確になっていない「潜在的な課題」をどのように見つけ出して、具体的な解決策へと落とし込んでいるんですか?

原:そうですね。私が最初に行うのは「全体像の整理」です。ゴールに向かう上での構成要素を把握し、どこに課題の芽がありそうかを見極めます。明確な問題ではなくても、違和感やモヤモヤを拾い、クライアントやチームと認識を揃えながら見える化していくことで、潜在的な課題を早期に対処できるようにしています。

![]()

髙木:クライアントやチームと一緒に認識をそろえながら課題を見える化していく。その積み重ねが、結果として潜在的な問題の早期発見や対応につながるということですね。津川さんは現場でそういった信頼関係を築いていくうえで、意識されていることはありますか?

![]()

津川:僕はやっぱり、「コミュニケーション能力」がすべてのベースになると思っています。問題にぶつかったとき、「今こんなことが起きていて、どうすればよさそうか」を整理して伝えられるかどうかで、プロジェクトの進み方は大きく変わります。僕の中でのコミュニケーション能力は、“円滑な会話”というより「情報や課題を正しく共有し、適切な判断につなげる力」。問題解決も交渉もマネジメントも、結局そこが土台になっていると感じます。

成田:リードとして考えるべき視点の多さって、決断の重みと直結してますよね。私は特に「決定力」が大事だなと感じています。デザインは、正解を当てるんじゃなく「正解を作っていく」ものなので、決断の連続なんですよね。ユーザーやお客さまのビジネス、開発事情などを踏まえ、「これだ」とスピーディーに判断する力が求められるな、と。さらにそれをロジカルに説明して納得を得る力も大事だと思っています。

髙木:リードって、“正しく決めて、きちんと伝える”という意味でも、コミュニケーションスキルが不可欠だと思います。成田さんがおっしゃったように、決断には多くの視点が求められるし、それを周囲と共有・納得してもらう力も必要ですよね。小西さんはそうするために意識していることはありますか?

小西:僕が意識しているのは、「メンバーの目線をそろえること」と「お客様の課題を言語化すること」です。ドキュメント整備や技術調査を通じて認識をそろえ、困っている人がいないかも常に気を配ります。また、“何を作るか”より“何を解決するか”が大事。だからこそ、プロジェクト開始前にお客様の本質的な課題を明確にし、満足度の高いゴールを描けるようにしています。もちろん、進行中にいろんな問題が出てくることも多いんですけど(笑)、結果的に、ちゃんとお客様にも満足してもらえて、それが自分たちの成果にもつながると思っています。

吉田:小西さんの「本質的な課題を言語化する」という話、すごく共感します。僕も「伝えること」を大切にしていて、お客様が本当に困っていることや、どうなりたいのかを想像しながら考えるようにしています。それをチームにもきちんと共有して、みんなで同じ方向を向く。プロジェクトは進むほど「作ること」が主語になりがちですが、僕たちが届けたいのは「成果」や「変化」なので、そこを見失わないように意識しています。

![]()

良いアウトプットを選ぶ両社の両社の価値観を体現するリーダーたち。

自社のリード層の共通点とは何でしょうか?プロジェクトを推進していくうえで、大切にしていることについて教えてください。

吉田:アジケのリーダー層に共通するのは「主体性を持って動けること」です。誰かの指示を待つのではなく、自分から情報を取りに行き、状況を見極め、必要な行動を自律的に起こす力が求められます。課題やリスクを察知し、他人任せにせず自分ごととして動く姿勢が自然と根付いています。職能の枠を超えて「自分はここを担う」と宣言し合うのも特徴的で、最終的には自ら考え、行動できる状態になってはじめて、安心して任せられる。そうした姿勢が、アジケの強みだと思います。

![]()

原:アジケには3つの行動指針がありますが、特に「課題からはじめ、行動で終える」は社内に深く根付いています。課題を定義して終わりにせず、実際にアクションを起こし、過程で得た気づきやアイデアを共有し、振り返って次につなげる姿勢が文化として根づいています。また「垣根を超えて挑戦する」も特徴的で、お客様の依頼範囲にとどまらず、サービス全体の価値向上を見据えた提案を自発的に行うメンバーが多く、これもアジケらしさの一つだと感じます。

![]()

津川:ソニックムーブのリード層に共通するのは、「自分ごと化」「チームのモチベーション設計」「質の高いコミュニケーション」の3点です。中でも、質の高いコミュニケーションとは、雑談の多さではなく、相手の意図や背景を汲み、自分の考えを明確に伝え合い、プロジェクトや人の成長につなげること。指示待ちではなく、自分で課題を見つけ、自然と動ける人がリード層として活躍しています。その土台には、「意義」と「成長」への実感が必要で、仕事が社会やプロジェクトの目的と結びついていると、やる気も高まる。最終的には、互いを理解し合い、思いやれる関係性が、チームのよい空気を生むのだと思います。

![]()

小西:津川さんの話はまさにその通り! ですが、個人の資質だけじゃなく、そういう行動が自然に生まれる環境や価値観が根付いているからだと思うんですよね。ソニックムーブには「Be Professional」というValueがあり、その中に「ホスピタリティ」があります。これは単なる親切心ではなく、関係者の潜在的なニーズを察知し、期待を超える価値を提供する姿勢のことなんですよね。たとえば、困っているメンバーに早く気づいて支援したり、対立した場面で橋渡し役になったり。そんなふうに場を前に進める人が、リード人材として活躍しています。そして、そういう考え方に共感する人が集まっているからこそ、リード人材の振る舞いにも一貫性があって、それが文化として根付いているのだと思います。

![]()

両社で活躍するリード人材の共通点。

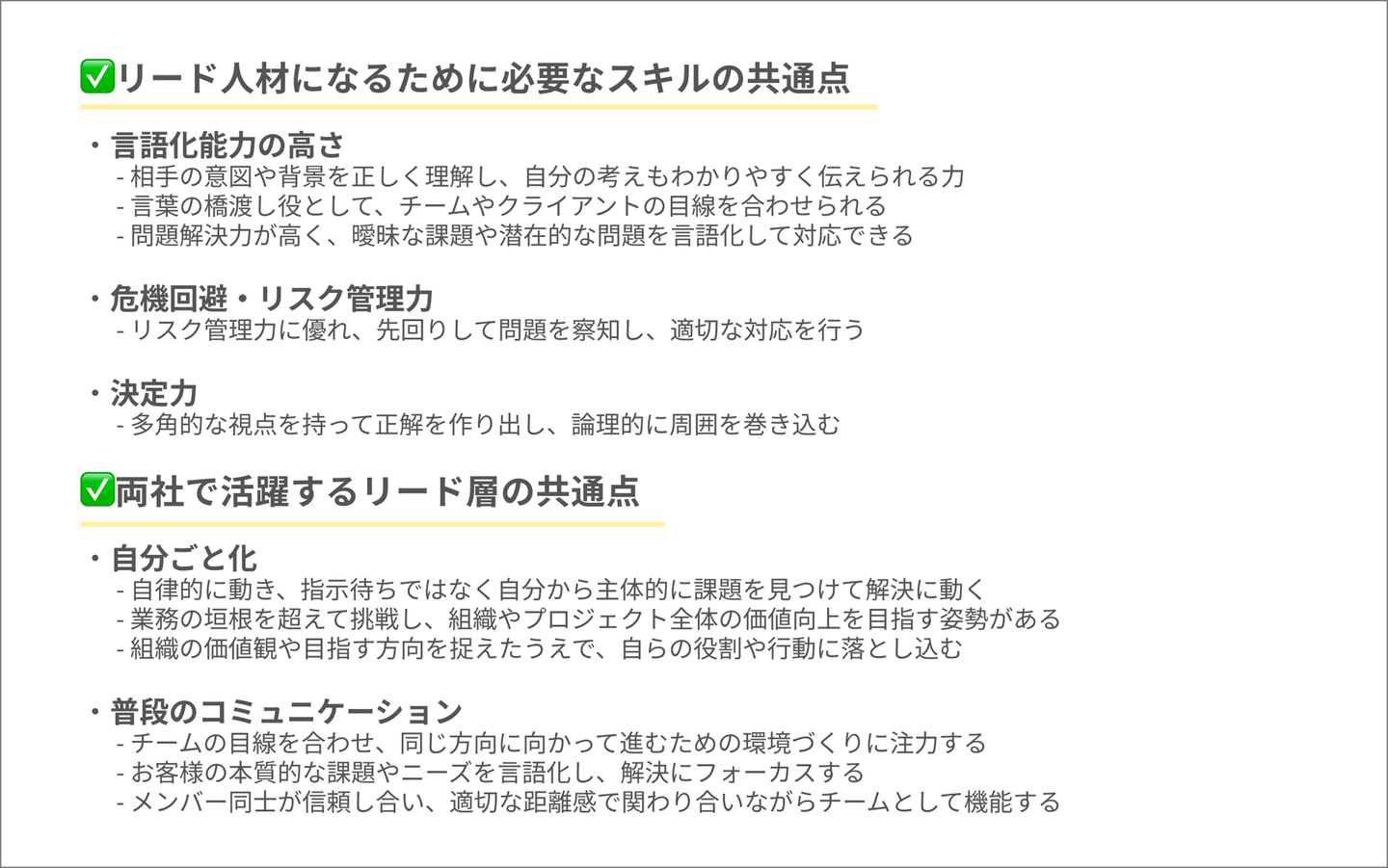

アジケにはアジケの良さ。ソニックムーブにはソニックムーブの良さがあり、自社の真髄が表現された座談会だったかと存じます。両社の独自性も在りつつ、共通項もいくつかございましたので、あらためて、座談会のまとめ「リード人材の共通点」をしたためたいと思います。

![]()

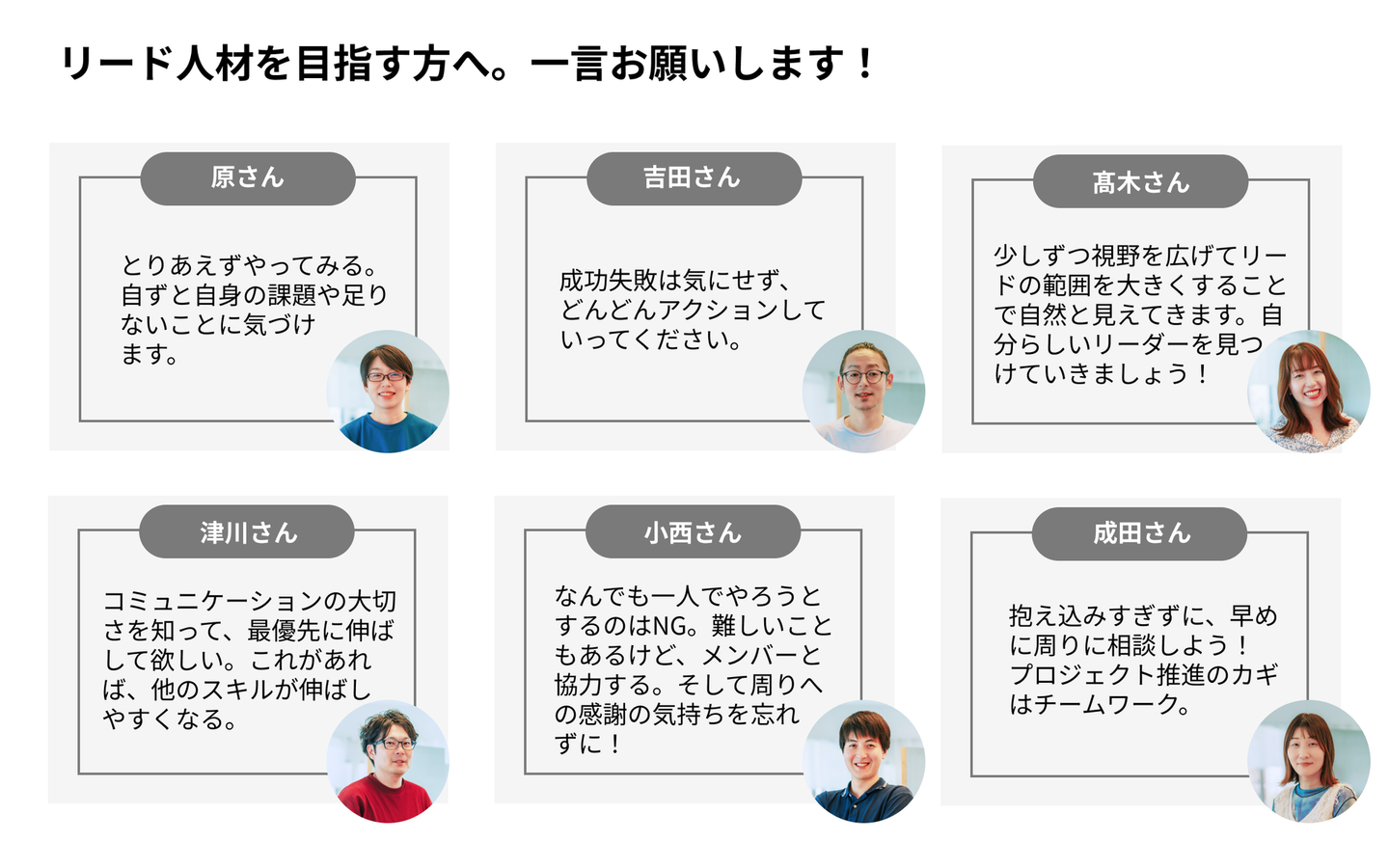

最後に、これからプロジェクトリーダーを目指す人へ。

![]()

最後までお読みいただきありがとうございました。

アジケとソニックムーブで活躍するリード人材には、「自分ごと化」や「言語化力」、そして丁寧な対話による合意形成力が共通しています。曖昧な課題を整理し、関係者と並走しながら最適解を導く---そんな姿勢がチームに信頼をもたらし、成果につながっています。

ソニックムーブは挑戦を歓迎し、役割にとらわれずにものづくり全体に関わることを大切にする文化があります。

少しでも気になった方は、ぜひカジュアル面談でお話ししましょう。