こんにちは。人事課の西山です。

社長インタビューをついにお届けできる日がきました。

どこを探しても見つからない堀内のインタビューはここだけです!

中長期計画・新たな流通モデルの展開・求める人材像にも迫っておりますので、是非ご覧ください。

■3年後・5年後を見据えた具体的プラン

――中期経営計画など、数字を含めた見通しをどのように立てていらっしゃいますか?

当社の成長戦略では、2025年度から2030年度までを「第2フェーズ」と捉えています。「第1フェーズ」は、農家の直売所事業の確立、産直卸事業の立ち上げです。「第2フェーズ」では、需給の見える化と需給を繋げるプラットフォームの構築をします。また、既存事業の拡大と1店舗当たり日販の増加による流通総額(GMV)の拡大も引き続き目指していきます。その結果、2027年度には、GMV300億円を達成する計画です。

【 需給の見える化と需給を繋げるプラットフォームの構築 】

農業には耕作放棄地、食料自給率、高齢化、人手不足など多くの課題がありますが、すべての根幹は「儲からない」ことだと考えています。ではなぜ儲からないのか、理由は大きく2つだと考えています。

1つは異常気象・気候変動などの天候要因、2つ目は青果の需要と供給のアンバランスです。

当社の中長期計画では、この2つ目の要因にアプローチします。需給のアンバランスが発生する要因として、生産者は生活者が食べる量が分かるデータを持っておらず、ただ作り続け、収穫できた分を売るという流れになっており、①食べる量(需要量)と生産量(供給量)が把握できないのが現状です。これは、生産者と生活者を繋ぐ人がいないことから、情報が遮断されてしまっているのが原因です。

この本質的な課題解決に向けて、食べる量(需要量)から生産量(供給量)を決められる「需給の見える化と需給を繋げるプラットフォームの構築」を成長戦略の基本方針とし、取り組みます。これを可能にするのが、創業時より農産物流通の改善に取り組んできた知見と生産者、スーパー等とのネットワーク、これまで当社が独自システムで蓄積してきた出荷データと販売データの活用です。

【 既存事業の拡大・店舗当たり日販の増加によるGMV拡大 】

創業から2024年度までの第1フェーズでは、農家の直売所コーナーの導入店舗数を増やすことで、農家の直売所事業を確立しました。また、1店舗あたりの売上を伸ばすために、産直卸事業を立ち上げ、成長させてきました。第2フェーズでは、この戦略にも磨きをかけ、更なるGMV拡大を目指します。

【 第3フェーズ 】

最終的には2031年以降を第3フェーズとして、第2フェーズで開発したAI需給調整プラットフォームを生産者、JAや市場、仲卸、小売店など、生産、流通、加工、販売業者に開放することで、需給のアンバランスを無くすことに貢献していきたいと考えております。

■青果流通のメインをスーパーマーケットにおいている理由

当社は、創業以来、青果流通で1番大切なのは物流であると考えています。野菜や果物は、重量があるものが多く、鮮度も要求されますが、価格は高くありません。物流コストを削減するためには大量流通・大量販売をするしかありません。

そして、日本で収穫された野菜・果物のうち65%はスーパーマーケットで販売されております。まだまだ青果流通のメインはスーパーマーケットです。したがって、農産物の主要販売場所であるスーパーマーケットをメインターゲットとしてプラットフォームを構築しております。

どこよりも低コストの物流プラットフォームを構築していることが当社の強みでもあります。

■事業拡大における優先順位

当社が、最も重視している指標は流通総額です。

現在、年間約160億円の野菜・果物を取り扱わせていただいております。この規模は地方にある一番大きな市場と同じくらいです。まずはこの流通総額を2027年度にはおよそ2倍の300億円にすることを目標にしております。「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」という当社のビジョンを実現するためには、どうしてもビジネスだけでは難しく、政治や行政等の力も必要です。

そのためには、農産業界で影響力を持つ必要があり、その指標が、農産物の当社取扱量を表す流通総額であると考えております。それを増やす施策の一つが、「産直委託モデル」です。「産直委託モデル」とは、生産者とスーパーが一体となって生活者に価値ある商品を届け、売上を関係者全体で分配する「レベニューシェア方式」の流通モデルです。従来の卸売ではなく、委託販売による大量・安定販売が可能で、事務処理も簡便です。生産者・小売・消費者すべてにメリットのある新しい農産物流通の形を目指しています。

■競合他社との違い

――同業界の中で、農業総合研究所ならではの強みはどこにあるとお考えですか?

当社の優位性は大きく3つあります。

1つ目は「農業への深い知見」です。及川は生産者として3年、八百屋で1年の販売経験を経て、「農業が儲からないのは、流通の仕組みが悪いからだ」と思いました。そして、2007年に当社を設立し、創業以来、プラットフォーマーとして、農産物流通に特化した事業を展開してきました。集荷場やスーパーに社員を配置し、こんなに泥臭く農産物流通をやっている会社は当社だけです。

2つ目は「生産者、スーパー等とのネットワーク」です。当社では野菜と果物を集める集荷拠点を全国に79拠点構えており、日本各地の生産者10,312人(2024年8月期時点)にご登録いただいております。その集荷場を通して、当社の契約販売先であるスーパーマーケット等の小売店2,106店(2024年8月期時点)に自由に出荷できるネットワークを提供しております。さらに、集荷場には当社の社員が常駐しており、直に生産者の意見や課題の吸い上げを行い、供給量を増やしてきました。また、スーパーマーケット側でも販売促進を行う社員が店舗を巡回して、店頭売価を調査したり、生活者やバイヤーのニーズを吸い上げることで、タイムリーに求められる野菜や果物を供給しております。このように、生産者と販売先、生活者と直接繋がっていることも当社の強みです。

3つ目は「データの蓄積と活用」です。出荷データと販売データを一元管理する独自のシステムにより、流通の最適化と収益向上の支援を行っています。具体的には、販売先であるスーパーでの売上情報やスーパーの価格情報を当社の基幹システム「農直システム」を通して生産者の方に毎日配信し、経営判断・販売戦略に必要な情報を提供しております。タイムリーに売上情報や価格情報を共有することで流通の最適化を図っています。

■既存サービスのブラッシュアップ

――今ある事業やサービスをより洗練させていくうえで取り組んでいることはありますか?

既存事業の農家の直売所事と産直事業のブラッシュアップとして、主に拡大・強化していることは3つです。

1つ目は仕入力の強化です。

JAや市場との関係を強化し、安定的かつ多様な農産物の供給体制を構築しています。

2つ目は、物流機能の拡充です。

現在の当社センターでは、各集荷場で集荷された農産物を集め、取引先(スーパー)ごとに整理し、取引先のセンターに輸送しています。もっとも、袋詰めなどの流通加工が必要な農産物は、当社センターとは別の加工センターで加工し、当社センターに輸送しています。この行き来の配送コストをなくし、更に、生産者から直接商品を受け入れたり、各店舗へ直接輸送できるよう振り分けをしたり、冷蔵保管もできるような「機能拡張型センター」を開設し、物流効率を向上させることを計画しています。

3つ目はITプラットフォームの高度化です。

具体的には、受発注システムとAI需要予測システムの開発を目指しています。

――新しい流通のモデルを展開する予定はありますか?

あります。それは、産直委託モデル(レベニューシェア方式)の導入です。

産直委託モデルとは、これまでの委託販売プラットフォーム(農家の直売所事業)とブランディング卸(産直事業)を融合し、新しい小売向け農産物流通モデルです。一言でいうと【それぞれの良いとこどりをした流通です。

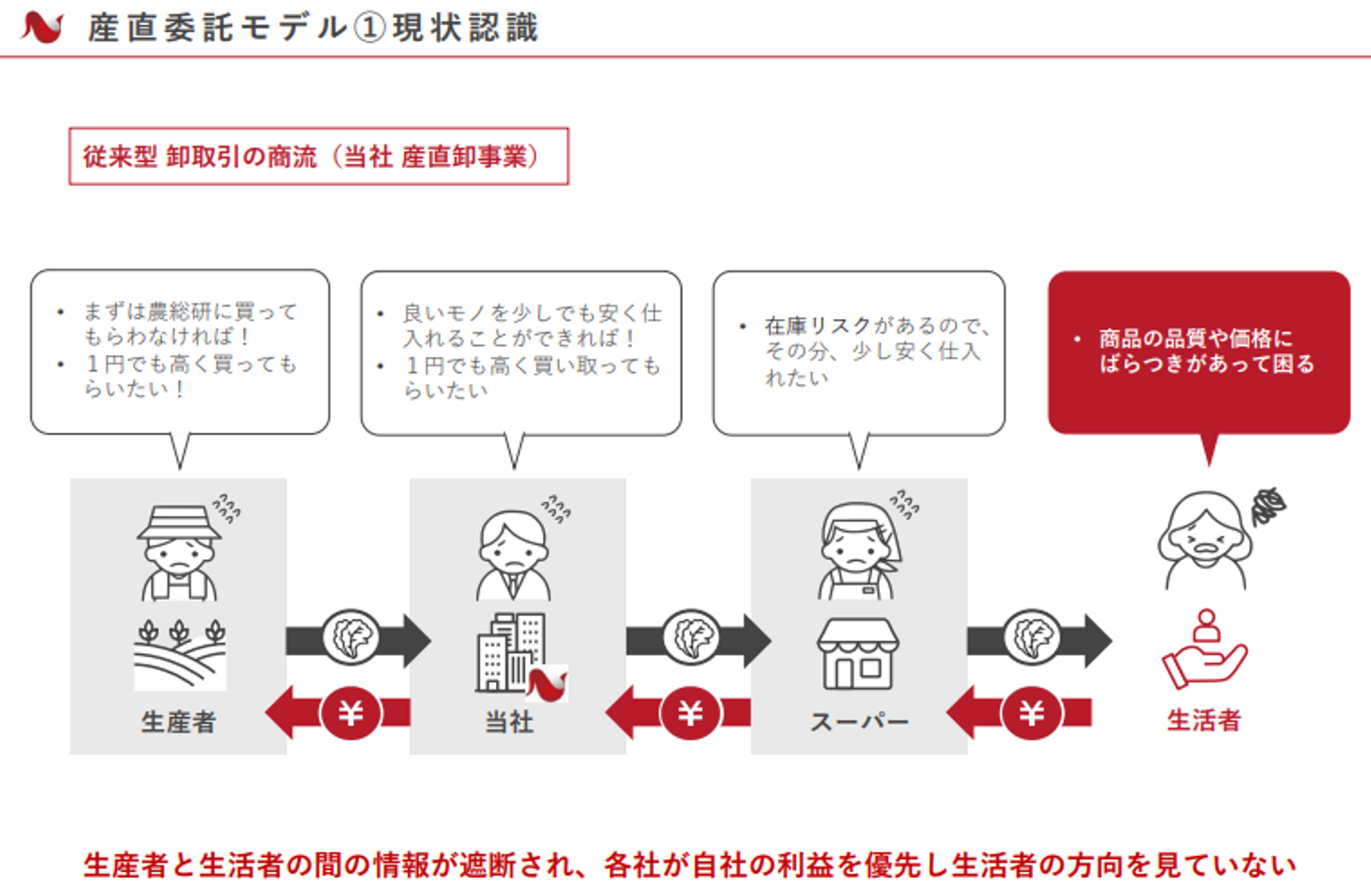

従来の卸取引(産直卸事業)の場合、生産者は1円でも高く売りたいと思っていますが、当社は1円でも安く仕入れたいと思っています。ここで温度差が生まれ、交渉した上で仕入れを行います。次は当社は逆の立場となり、当社は1円でも高く売りたいと思っていますが、最終的に末端価格を決め、在庫リスクを抱えるスーパーは1円でも安く仕入れたいと思っています。

三者三様、向いている所が違うのが原因ですが、これでは、生活者は商品の品質や価格にばらつきがあり、困ります。これは生産者と生活者の間の情報が遮断され、各者が自社の利益を優先してしまうからです。

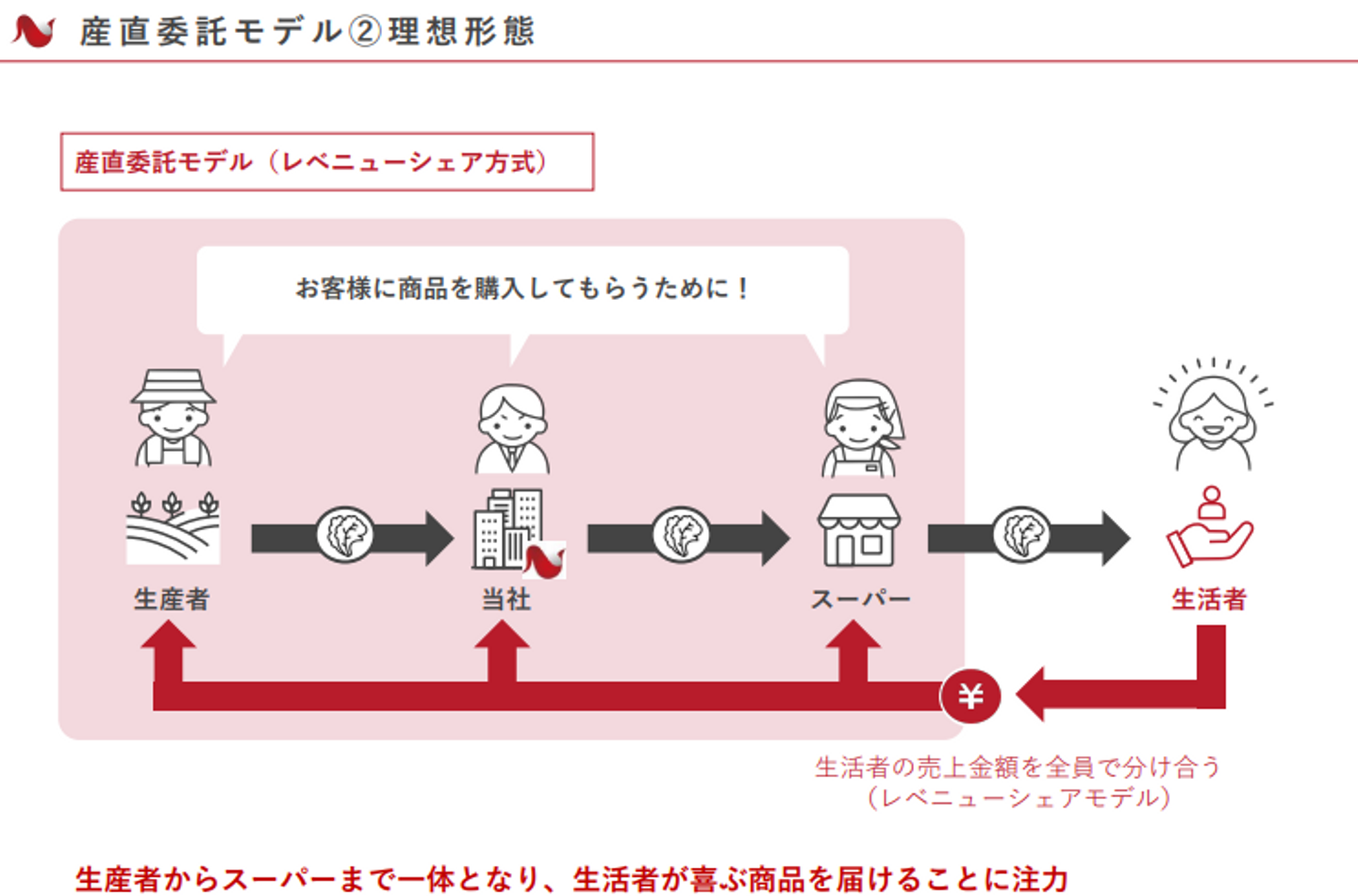

一方、産直委託モデル(レベニューシェア方式)は、生産者が野菜や果物を自分で売らずに、当社、スーパーに預けて売れた分だけお金をもらうという委託販売のモデルです。当社とスーパーは仕入れをせず、三者がお客様に商品を購入してもらうために一緒に考えます。スーパーは売上・利益の最大化のために売場を提供・管理し、生産者はその売場に商品を供給します。

当社は、スーパーと生産者を物流やシステムで繋ぎます。それぞれが生活者に喜んでいただくために役割を果たし、その売上金額は全員で分け合う(レベニューシェアモデル)形で取引を行います。これまで、委託販売の仕組みで運営しているのは、各スーパーの青果コーナーの売場面積で言えば1割程度の農家の直売所コーナーだけでしたが、産直委託モデルは、残り9割を占める、スーパーが自ら仕入れを行い販売している青果コーナーで行います。

■組織が成長するために今後必要なこと

――農業総合研究所がさらに大きく飛躍していくために、組織的に強化していきたい部分はどこですか?

一番強化していきたいのは、次世代リーダーの育成です。当社が求めているのは、農家の直売所事業の強みを活かしながらも、変化を恐れず新たな価値を生み出せる人材です。

当社は、創業時より農産物流通に特化し、日本各地の生産者、スーパーと強固なネットワークを築いてきました。また、販売ノウハウや運営オペレーションに関するノウハウ、膨大な出荷データと販売データを蓄積してきました。しかし、産直コーナーだけでは規模の限界があります。農家の直売所事業は成長し続けていますが、成長は鈍化しています。したがって、農家の直売所事業については、課題を見極めて改善提案ができる力が必要です。

一方で、産直委託モデルや需要予測システムといった急成長領域では、スピード感と柔軟性を持ち、新たな挑戦を楽しめる姿勢が重要だと思います。既存事業を理解したうえで、新規事業にも関心を持ち、バランスよく動ける人材を採用・育成していきたいと考えています。

■求める人材像

――こんな想いを持っている人なら大歓迎という具体的な人物像やスキルセットを聞かせてください。

当社は、日本の農業がなくならない仕組みを作ろうとしています。それは、農業を儲かる仕組みにすることです。とても難しいからこそ、楽しく、やりがいがあります。当社の経営理念に共感してくださる、熱い思いを持った方とぜひ一緒に働きたいです。

そのなかでもベンチャー精神のある方を歓迎します。ベンチャー精神とは起業家精神です。起業家は、自分の仕事だけでなく、自分の会社、社会、農業などあらゆることに問題意識をもち、早く決断、行動ができる人、そして、当事者意識をもち謙虚に挑戦し続けられる人です。そして、この問題意識と当事者意識を繋ぐのが志です。ひとりよがりな夢ではなく、人や社会に貢献するという志です。

いかがでしたでしょうか。

弊社では新しい仲間を募集しております!

興味を持って下さった方は、「募集」より詳細をご確認ください。

\ 最後まで読んでくださった方はハートマークで応援をお願いします!/

/assets/images/841342/original/762c014a-16f4-4fa3-9489-2db6fa4ee303.png?1480124270)

/assets/images/21437782/original/762c014a-16f4-4fa3-9489-2db6fa4ee303.png?1750835766)