日本経済に最大のインパクトを与える。このプロダクトを、自分たちの手で作っていく

プロダクト開発部 部長 CTO室 室長

畠山 圭佑

ネクスタの各ポジションにおける、ミッションや課題を紹介する「仕事を知る」シリーズ。今回取り上げるのは、ネクスタの肝となるプロダクト開発部およびCTO室。

業務内容や体制、働き方について、部長の畠山圭佑さんにお話を伺いました!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

チーム体制と基本的な働き方について

ー今ネクスタではどんなプロダクトを開発しているのですか?

SmartFというパッケージ型の生産管理システムを作っています。

ー就労スタイルとチーム体制を教えてください!

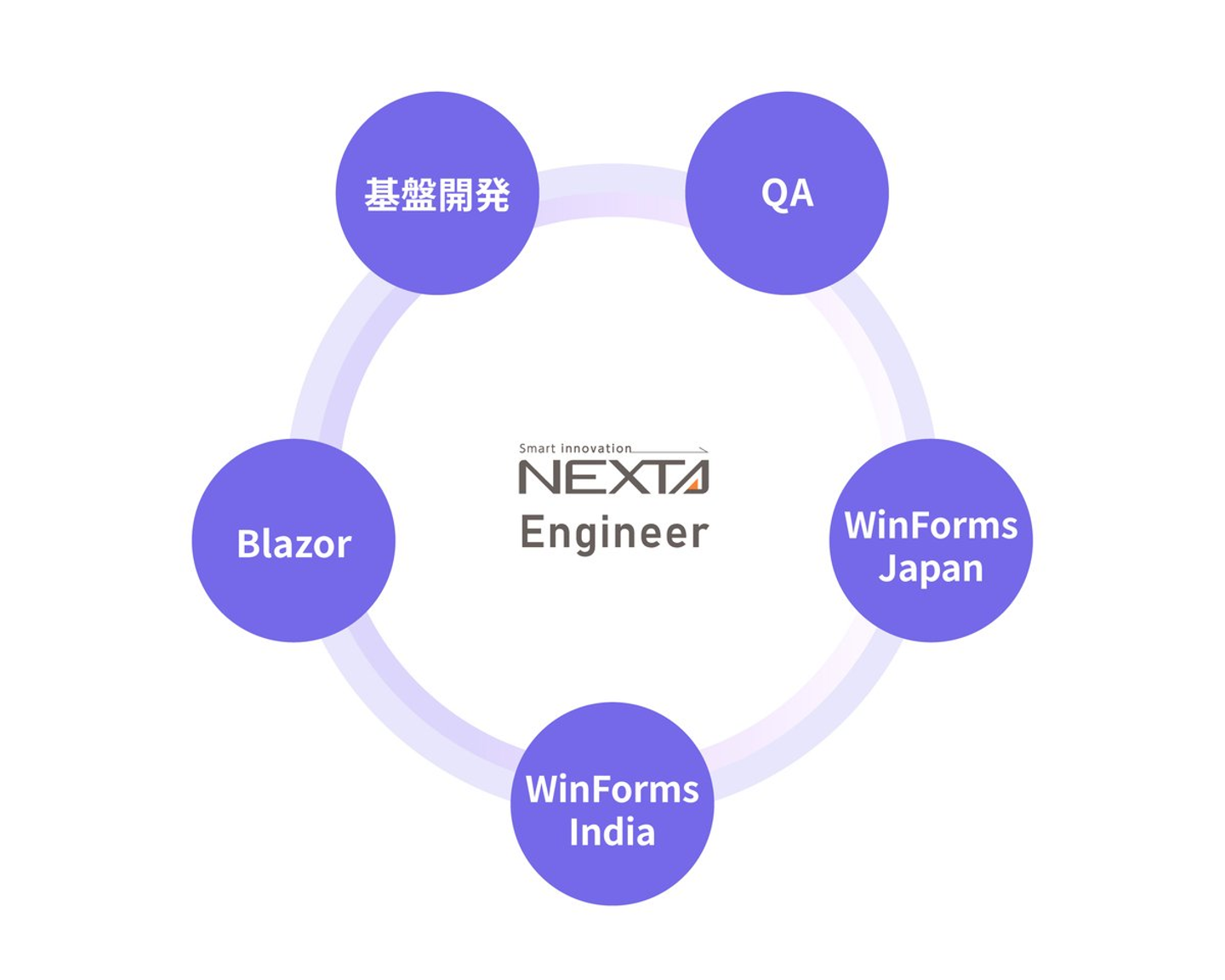

体制としては、次の5つのチームで成り立っています。

①Windowsのデスクトップアプリケーションとして展開中のSmartFを作っている日本チーム

②同じくWinformsインドチーム

③Blazorというフレームワークを使ってプロダクトのWeb化を推進するチーム

④それらの品質を担保するためのQAチーム

⑤仕組みや基盤を横断的に構築する基盤開発チーム

開発部・CTO室ともにフルリモートで、コアタイムありのフレックス制です。

![]()

ーフルリモート勤務で、どのようにコミュニケーションをとっているのですか?

Gatherというバーチャルオフィスを利用していて、何かちょっとした相談があればすぐに話しかけられるような環境が整っています。

また会食補助制度があるので、オンラインでランチ会を開くこともあります。

ー正直なところ、忙しいですか?

そうですね、もちろん忙しい時もあります。

ただ、メンバーの中には育児などを優先したいという方もいれば、早く成長したいという方もいます。そんな個人の希望や人生のフェーズに沿った働き方が可能です。

開発の現状と課題について

ーネクスタのプロダクト開発の特徴を教えてください!

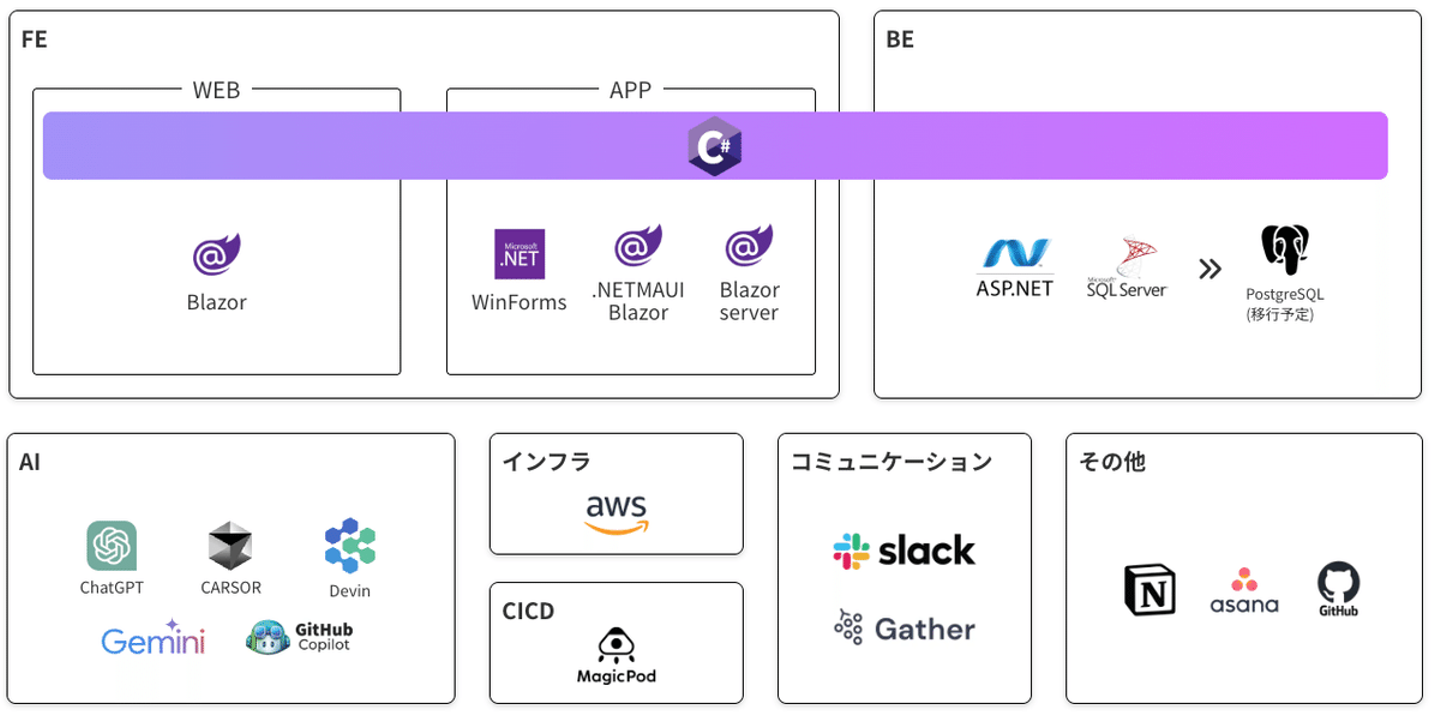

開発言語がC#で統一されています。それ以外の言語も一部入っていたりしますが、今後もC#で統一していく予定です。

![]()

ー現在急成長中のネクスタ。人数増加に伴いどんな課題が出てきましたか?

データ連携の複雑化、開発手法のばらつき、情報共有不足といった課題が生じてきました。

当初は少数精鋭部隊だったので、全員が全工程に携わっていました。人数が少し増えたタイミングで、何名かにプレイングマネージャーになってもらいながら、そこに設計や開発担当者がぶら下がるという、小さいチーム単位の体制をとりはじめました。

今20名の体制になって、それぞれの個性や強み、弱みが顕著になってきたと感じています。結果として、各チームごとの生産性の偏りが出てきました。

それを改善し、全チームが安定したアウトプットを行うための横断的な仕組みをつくることが、今後の開発組織、ひいてはプロダクト成長を加速させていく鍵になると考えています。

ーそれは具体的にどんな仕組みですか?

メンバー全体の工数管理や進捗確認等を担う「管理チーム」他機能との連携を考えながら仕様設計を行う「設計チーム」計画を形にしていく「開発チーム」というチーム分けを行い、個人ではなくチームで責任を担っていくという方法を始めてみました。

これによりそれぞれのタスクと目標が明確になるため「選択と集中による生産性の向上」と「属人的な業務によるリスクの軽減」という効果が見込めると考えています。

今はWinForms日本チームでのみ試験的にこの仕組みを導入しており、状況をみながら徐々に他チームにも適用していく予定です。

ー部門長として意識していることはありますか?

やはりメンバーに対して誠実に向き合うことですかね。

また「自分がメンバーだったらこうしてほしいな」という視点をもち続けたいと考えていますね。エンジニアとして成長できる環境であるか、業務の先にキャリアの構築があるか。それぞれの意思に沿ったミッションを提案できるよう心掛けています。

あとは、メンバー間のコミュニケーションですね。フルリモートなのでコミュニケーションする機会が対面より少なくなりがちなので、入社時には相互に自己紹介をしたり、ハッピーアワー(オンライン飲み会)を設けたりしています。将来、チーム間の人員流動性がネガティブにならない組織にしたいので、なるべくチーム間での壁ができないような文化を目指しています。

働く魅力

ーネクスタで働く魅力を教えてください!

自分たちのソフトウェアを持っていることです。

あとは、チャレンジできる環境であること。ジョブ型のように、役割が完全に固定されているわけではないので、本人のやる気と意思に沿った仕事ができるという点も魅力です。

ーネクスタの好きな部分は?

「事業を通して製造業を変える」という目的がメンバー層にまで共有されているところです。これにより、みんなで同じ目標に向かって進んでいける。加えて、社会におけるネクスタの役割が明確である部分が個人的に好きなポイントです。

求める人物像

ーどんな人たちが働いていますか?

ネクスタは、開発サイドにもBizサイドにも「製造業を良くしたい!」という考えをもつ人がたくさんいます。

そのためかエンジニア組織も技術より「プロダクトを成長させたい」という方が多いです。SaaSスタートアップのベンチャーにおいて、技術志向よりプロダクト指向のエンジニアが多いのは珍しいと思っています。

とはいえ、プロダクト指向が強すぎて技術自体が弱いとプロダクト自体が弱くなってしまいます。他のプロダクトに負けないよう、プロダクト意識と技術を両輪で回していくことが肝要だと考えています。

ーネクスタはどんな人に向いていると思いますか?

エンジニアとして一周した人、自走できる人に向いていると思います。

一周した人とは、マズローの「自己実現欲求」に近いものをもつ人です。具体的には、収入や他社からの評価をすでに獲得していて、そのうえで仕事を通して理想的な自己イメージを模索している方。自分の中に明確な動機や技術があり、それを生かしたい方と相性が良いと考えています。

ー最後に、どんな開発組織にしていきたいですか?

まずは確実に会社の成長にコミットできるような、しっかりとした成果を出せる開発組織にしたいです。

それと同時に、頑張っている人が報われるような組織でありたいですね。努力した分、キャリアや人生に対して、何かしらの見返りがあると感じてもらえるような環境づくりに努めたいです。

あと、これは個人的な見解ですが「組織が求める人材を集める」のではなく「集まった人達で組織が決まる」と考えています。ネクスタに合う人が集まることで、自然とプロダクト意識と技術力が両立できるような状態になっているといいなと思います。

ー畠山さん、ありがとうございました!

/assets/images/2990591/original/f9e26810-27a5-4291-b7f0-9bdc24445f65?1532932598)

/assets/images/2990591/original/f9e26810-27a5-4291-b7f0-9bdc24445f65?1532932598)