名ばかりグローバルなら、いらない。adidasから「パーフェクトチーム」と称されたプロデューサーが大切にする、仕事のスタンス

「あなたは、日本に。ブランドは、世界へ。」

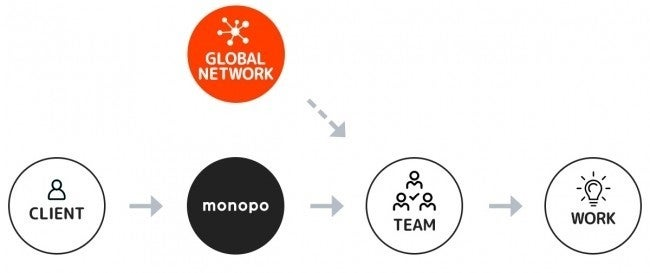

この旗印を掲げ、monopoは日本企業やブランドと外国人クリエーターを、バイリンガルのプロデューサーが橋渡しするサービス「CREATIVE BRIDGE」を展開している。

その前例の一つともいえるのが、2019年のadidasの商品プロモーション案件だ。

同年に発売したスニーカー「PULSEBOOST HD」と「ULTRABOOST19」について、monopoはコンセプトメイク、アートディレクション、スチール・ムービーの制作を担った。

交通標識や東京のローカルスポットなどを切りとりつつも、フォトグラファーや2Dアニメーターなど、撮影や編集に携わるメンバーを世界中から結集。“TOKYO LOCAL”を表現しながらも、グローバル視点を取り入れた「多様性あるディレクション」を施した。

このプロジェクトを、Account Executive & Producerとしてまとめあげたのが、monopoのGeorgi Roberts(以下、ジョージ)だ。社員は口を揃えて言う。「グローバルなプロジェクトならジョージさん」と。

monopoが扱える言語は幅広い。日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語……多国籍チームだからこその強みを背景に、ジョージはいかに、adidasという世界的なブランドのディレクションを取り仕切ったか。その振り返りは、多国籍チームをまとめあげるプロデューサーの重要性を感じさせた。

クライアントのお題を捉え直し、異なるアプローチで提案

adidasからのお題は、シンプルだった。

「ターゲットは18歳から30歳で、東京に住んでいる日本人。フィットネスとテクノロジーをかけ合わせた商品も増えてきた中で、お客様にいちばん良いのはadidasのシューズだと思ってもらえるインパクトを与えること。それから、覚えやすい広告を作ること」

取り組みが始まったのは2019年6月。梅雨の盛りのはずが、ときに夏のように暑い日々だった。monopoに声が掛かったのは、彼らの定番でもある「つながり」がベースだ。とある音楽プロダクションのパーティーで知り合ったジョージの友人が、adidasへ転職した際にmonopoを勧めてくれた。

決め手は、自社で運営するリアルな“TOKYO”を海外に向けて紹介するメディア「poweredby.tokyo」の高いクリエイティブだった。

「その友人はmonopoというよりpoweredby.tokyoのことを知っていて、主催イベントにも来ていたみたいです。『あなたの仕事や会社がかっこよさそうだからやってみたい』って」

早々にセッティングされたミーティングで、adidasから新作シューズへのオリエンテーションがあった。“BOOST”という名の通り、シティランナーを「ブースト」する靴であり、日本マーケットにフォーカスするためにも「東京」にローカライゼーションしたコンテンツを作りたい、という意向だった。

「彼らはランナーがジャンプしたり、“just feel the boost”といったフレーズを使ったり、もっとフィジカルでわかりやすいアプローチを想定していました。でも、私たちは視点を変えて、もう少し精神的でエモーショナルな概念を交えることを提案したんです」

monopoは「東京」の定義を捉え直した。東京はライフステージの中でも挑戦する場所であるが、日々のストレスを抱えやすい。それを解放するために街を走るのであれば、このシューズは「フリーダムを手に入れるためのブースト」になるのだと。

適材適所の人選をしたら、自然とグローバルなクリエイティブチームに

きっかけになったのは、休むことなく届くスマートフォンの通知だった。

便利な反面、ストレスの原因にもなる通知をアニメ的にモンスター化し、それから「逃げる」というストーリーを提案したのだ。他のブランドが、靴のクッション性を生かした「走りやすさ」に着目する一方で、どのクリエイティブもストーリー性に欠けているとも感じていた。

走る場所の選定も、路地裏やローカルな風景を採用し、リアルな東京にこだわった。ランナー役はプロフェッショナルではなく、「ランニング好き」を想起させる等身大の若者を起用。当初、想定外の提案を受けたadidasも、一つひとつのロジックを聞くうちに、monopoのアイデアにチャレンジすることを決めてくれた。

「実際にフタを開けてみたら、時間や予算も決して十分とはいえず、いろんな制約がありました(笑)。それでも、adidasは『あなたたちを信じます』と信頼してくれていたし、なんとか実現したかった」

monopoはジョージを始めとした6名からなるチームで動き、上海在住のディレクターやフランス人フォトグラファーなど、バックグランドも異なるクリエイターと連携。グローバルな部隊を組成した。

「あえて国籍をバラしたわけではないんです。monopoが持つネットワークを駆使し、実力あるクリエイターをアサインしていくと、多様性のあるチームになって“しまう”」

結果として、海外からの視点が生かされ、アイデアも洗練されていくのだ。もちろん、それだけの苦労もある。

「調整は大変でしたけれどね。でも、チームは本当に良い雰囲気で、アイデアも面白かったし、みんなが東京へ行きたいという気持ちも持ってくれていたので。『楽しいと思いますよ』って声をかけながら、ディレクターが信頼するカメラマンをベトナムから呼んだりして撮影したんです。結果的に、クライアントからも『パーフェクトチームだ!』という評価を得られました」

元英会話講師。意外なところに眠ったままの才能

今でこそ、monopoにとって欠かせないジョージだが、4年前に来日した頃は英会話教室で講師をしていた。

もともと南アフリカやイギリスの映像プロダクションで仕事をしていたが、環境を大きく変え、自らチャレンジできる新たなステップアップを得たいと、日本にやってきた。日本での体験が、自らにスペシャリティな観点を与えてくれると考えたのだ。

ところが、日本では元のような映像関連の仕事には、すぐに就けなかった。英会話講師やモデル、英語の吹き替えなど、さまざまな仕事を重ねた末に、ある会社でインバウンド向けのコンテンツプロデューサーを務めることに。日本各地を訪れ、文化を学びながらコンテンツを制作していった。

「でも、もっとストーリーがあり、コマーシャル性のある仕事をしたい気持ちがあったんです。次にフランス人が経営するビデオプロダクションに移り、日本のマーケットを勉強しました。ただ、私は日本語があまり上手じゃないからフリーランスは難しいと思ったし、かといってエージェンシーも少し違和感があって。これから日本で何ができるか、実は心配になっていた時期でした」

その頃に出会ったのが、monopoのプロデューサーである友谷朝子だった。表参道でランチをし、経験をシェアして、友達になった。

「poweredby.tokyoでは朝子がビデオプロデューサーをしていたけれど、映像のプロフェッショナルが、まだmonopoにはいなかったんです。私がアドバイスをするうちに、朝子からmonopoにジョインするように誘われて」

monopo代表の佐々木芳幸は悩んだ。ジョージが加入することで、確かにそれまですべてアウトソースしていた映像制作を内製できれば、新規事業を立ち上げられる。ただ、映像プロダクションのビジネス化に踏み切れもしなかった。

ジョージを紹介されてから半年が経った頃、採用を決めた。何よりも、その頃にはmonopoにジョージは馴染んでいて、メンバーからも加入を心待ちにする声が聞かれたからだった。

どんな仕事にせよ、クリエイティブでないことなんて、やるべきではない

その判断は、monopoをより前進させることになった。ジョージは「聞き上手」でグローバルな知見に長けたプロデューサーであり、ビジネスディレクターでもある。

セールス、プレゼン、ネゴシエーション、クライアントケアといった一連の仕事をこなせる。今では世界規模のクライアント案件でもリーダーシップを発揮する存在だ。

これだけの存在が、数年前まで英会話講師で糊口をしのいでいたことには、日本のクリエイティブ環境における歪さを感じずにはいられない。

monopo代表の佐々木が話したように「実力も影響力も持っているのに、日本の企業がいかに海外の優秀なクリエイターと接点を持てていないのか」という一例でもあるといえるだろう。

ジョージは、自らのワークスタンスを「全ての仕事はクリエイティブである」と表現する。

「プロデューサーの仕事をする前から創作が好きでしたし、私はどんな仕事にせよ、クリエイティブでないことなんて、やるべきではないと思っているんです。仕事は一日のほとんどの時間を占めていて、朝起きたときから『今日も楽しい!』って思わないと、やる気があまり出なくて。お金をもらうために働くのではなく、モチベーションのためにも、好きな仕事をずっとやりたかった。特に、私の一日は長いですからね(笑)」

自らもアートや演劇などに勤しんでいたが、いつからか自分より才能があると思えるアーティストに囲まれ、そのサポートをすることに最も強い興味を抱くようになった。ジョージにとって、さまざまなクリエイターやアーティストと仕事を共にするプロデューサーは、天職のようなものだった。

「好きな人たちと一緒に仕事したいから、バイブスは絶対に大事だと思うんです。もちろん能力やアート性も大事だけれど、チームとして上手くいくのかを重視しますね。もし、能力的に優れたチームを作っても、ひとりのわがままなアイデアが押し出されると上手くいかないと私は考えていて。マネジメントとしては、仕事の大小を問わず、自分がプロジェクトにおいて大事なのだと、メンバーに感じてもらえるように気を払っています」

この心配りが「パーフェクトチーム」をまとめる。monopoはバラエティな国籍を有するメンバーをアサインしているのではなく、あくまで「機能するチーム」を志向しているのだ。

「以前まで、エージェンシーはアイデアを持つ会社で、制作するのは別の人たちという考えを持っていました。でも、monopoにはアイデアを持つ人も、制作する人も両方いる。本当に個人を大事にしていて、ここなら自分がやりたい仕事ができるんです。monopoが言う“グローバル”は、ただ外国人を招き入れているだけでなく、オープンなマインドで個人として見てくれるという良さがあると感じています」

日本はもっと自信を持って! 世界へクリエイティブで羽ばたける

monopoは今、この強みをより広い企業へ提供するサービス「CREATIVE BRIDGE」を開始した。日本ブランドがグローバル化するために必要なものを、ジョージはどのように考えているのだろう。

「まず、日本は海外から良いイメージを持たれており、価値が高い。日本らしさを守るのは大事だと思います。一方で、日本は世間体を意識し、あまりリスクを取らない姿勢があるからこそ、広告においても控えめになりがち。それが発展のスピードを鈍くさせてしまうことには気をつけなければいけません。海外は広告でも派手な面があり、どれほど小さなブランドでも自信にあふれています。その姿勢に人々は惹かれる。日本はすでにカッコいいわけですから、もっと自信を持ってプッシュすればいいのに、と思いますね」

また、日本人は「日本人としてのアイデンティティが強い」とも感じるそうだ。育ってきた環境が島国で、ほとんどが単一民族ゆえだからだろうか。海外では、国名が主語になって物事を考えるのではなく、同じ国内でも考え方にも多様さがあるという。

「『ヨーロッパなら、この表現を好むだろう』といったように考えるのではなく、異なる角度で見ることが大切。それは、アジアならみんな同じって言うのと一緒でしょう? 韓国、中国、日本とそれぞれ違いますよね」

あらゆる国籍の人が協調して制作に向き合えるようになった現代だからこそ、名ばかりのグローバルでは通用しないはずだ。世界へ打って出るための近道は、まさに「世界」を股にかけたクリエティブチームで、アイデアを実現することなのかもしれない。

ジョージは今日も楽しみながら、「パーフェクトチーム」をつくりあげていく。

執筆:長谷川賢人、編集:カツセマサヒコ、撮影:Elena Midori

/assets/images/21509407/original/4a9da396-47a8-4d99-901b-d8824ee2eb84?1751617660)

/assets/images/21509407/original/4a9da396-47a8-4d99-901b-d8824ee2eb84?1751617660)

/assets/images/21509407/original/4a9da396-47a8-4d99-901b-d8824ee2eb84?1751617660)