はじめに:「スケジュール管理」って、そもそも何のため?

「今週も気づけば金曜日。何をやったか思い出せない…」そんなふうに感じたことはありませんか?

タスクは確かにこなしているのに、前に進んでいる実感が持てない。それは“忙しさ”のせいではなく、時間の設計があいまいだからかもしれません。

LIDDELLでは、そんな日々のモヤモヤを整理するために、全社でスケジュール管理をテーマにした勉強会を開催しました。

スケジュール管理のすすめ

今回の勉強会では、「なぜスケジュール管理が大事なのか?」という根本にも立ち返りました。

スケジュール管理とは、単にタスクをこなすためではなく、“自分の時間をどう使いたいか”を主体的に考えるための基盤であり、その結果として、以下のようなメリットを得られることが共有されました。

- ライフワークバランスの実現

時間の使い方を可視化することで、仕事と生活のバランスを意識的に調整できるようになる。 - 業務パフォーマンスの向上

焦りやプレッシャーによるミスを減らし、余裕を持って質の高い仕事に集中できる。 - ストレス軽減

やるべきことが見えてくると、不安が減り、「終わらないかも」という感覚から解放される。

スケジュールを整えることは、心とパフォーマンスを整えること。

そして、自分のことだけでなく、チームメンバーが安心して進められる環境づくりにもつながる。

そんな本質的な価値に、改めて気づかされました。

スケジュール管理に使える6つの実践ツール

勉強会の後半では、実際にスケジュール管理で使えるツールとその活用例を紹介しました。

目的は“情報の可視化”と“再現性のある管理習慣”の確立。ここでは、社内メンバーが活用している6つの管理方法を紹介します。

① Googleカレンダー ー 日々の「見える化」と「優先度」整理に

Googleカレンダーは、業務予定や打ち合わせを時系列で整理する基本ツール。

勉強会では以下の活用ポイントが紹介されました。

- 予定の可視化と更新:予定は「最新」に保つことが最優先。

- 情報の詳細化:4W1H(When, Where, Who, What, How)で詳細を記載。

- 優先順位の設定:色分けや絵文字で、内容や重要度を直感的に見分けやすく。

② WBS(作業分解構造)ー 案件管理は“スケジュール専用ウィンドウ”で

複数案件の進行管理をする場合は、「WBS」で行うことも効果的です。

- スケジュールだけを集約した「専用ウィンドウ」をつくることで、複数案件のタイムラインを横断的に把握。

- 案件ごとのタスク・期日・担当が一覧で見えるようになっており、更新もリアルタイム。

③ Notion ー 案件のフェーズごとにボードで管理

Notionを使うと、各案件の進行状況をカンバン形式で可視化でき、案件ごとの進捗を一目で把握できるようになります。事例として、下記のようなステータス分けが紹介されました。

- 募集/リストアップ

- 選定中

- アサイン中

- アクション期間

- 投稿期日 など

④ Slack ー 情報を「残す」「リマインドする」ための工夫

Slackは、単なるチャットツールではなく“情報管理ツール”としても活用できます。リマインド機能などを使えば、“人が忘れる”を前提としたリスクヘッジも可能です。

- ブックマーク活用:スレッドの1行目に案件タイトルを記載し、探しやすく整理。

- 期日明記:依頼時には「いつまでか」を明確に記述。

- 下書き機能:即答できない場合の“自分宛メモ”として。

- リマインド機能:ルーティン連絡や確認依頼は、あらかじめ予約設定。

⑤ Todoアプリ ー 小さなToDoもこぼさないために

業務中に思いついた「ちょっとしたタスク」も、忘れないようにToDoアプリで管理するという方法もありますね。メンバーの中には、個人の買い物メモと業務タスクをまとめて管理している人もおり、“業務と生活”の境をまたいで活用されている様子が伺えました。

⑥ リモートワーカー/AI ー 作業実績と稼働時間の見える化

リモートワーカーや業務委託スタッフは、専用シートでタスク状況や稼働時間を細かく記録。

以下のような情報がを管理することによって、稼働実態とタスク内容の整合性を保ちつつ、成果を可視化しています

- タスクの依頼内容と進捗ステータス

- 担当者の得意不得意、経験値

- 実働時間と依頼時間の記録

大切なのは「ツール」よりも「使い方」

勉強会ではNotionやSlack、Googleカレンダーなど、既存のツールの活用法も紹介されましたが、

それ以上に大切だったのが「スケジュール管理のマインドセット」。「ツールの選び方」よりも「考え方や使い方」こそが成果を分けるポイントだということがわかりました。

▽ポイントになったのは、こんな考え方

- “作業時間”より“段取り時間”に意識を向ける

作業そのものより、準備や調整の時間にこそスケジューリングの価値がある。 - WBS(Work Breakdown Structure)で、タスクを粒度まで分解する

「1時間かかる仕事」ではなく、「15分×4つの仕事」として見える化することで、作業の見通しが持てる。 - 「自分がボトルネックにならない」設計を意識する

チームで動くプロジェクトでは、タスクの受け渡しを滞らせない工夫が重要。

こうした考え方を取り入れることで、ただのToDo管理ではなく、仕事全体をスムーズに回す土台ができていきます。

スケジュール管理が“習慣”になると、何が変わるのか?

スケジュール管理ができるようになると、時間を見える化し、優先順位をつけて、冷静に判断できるようになります。結果として、仕事だけでなく自分自身の成長機会まで広がっていくのです。

さらに、スケジュール管理は“心理的安全性”にもつながるといいます。

- 「目標をはっきりさせる」ことで、目的を見失わずに走り続けられる

- 「問題に備える」ことで、急な変更やトラブルにも落ち着いて対応できる

- 「プライベートも大切にする」ことで、仕事に前向きになれる

- 「逆算思考」で優先順位を明確化し、余裕をもってゴールを迎えられる

そして最終的に、スケジュール管理を習慣化できると、スケジュールは「自分を縛るもの」ではなく、「自分を助けてくれる道具」になる。

そんな気づきが、今回の勉強会を通じて全社に広がっていきました。

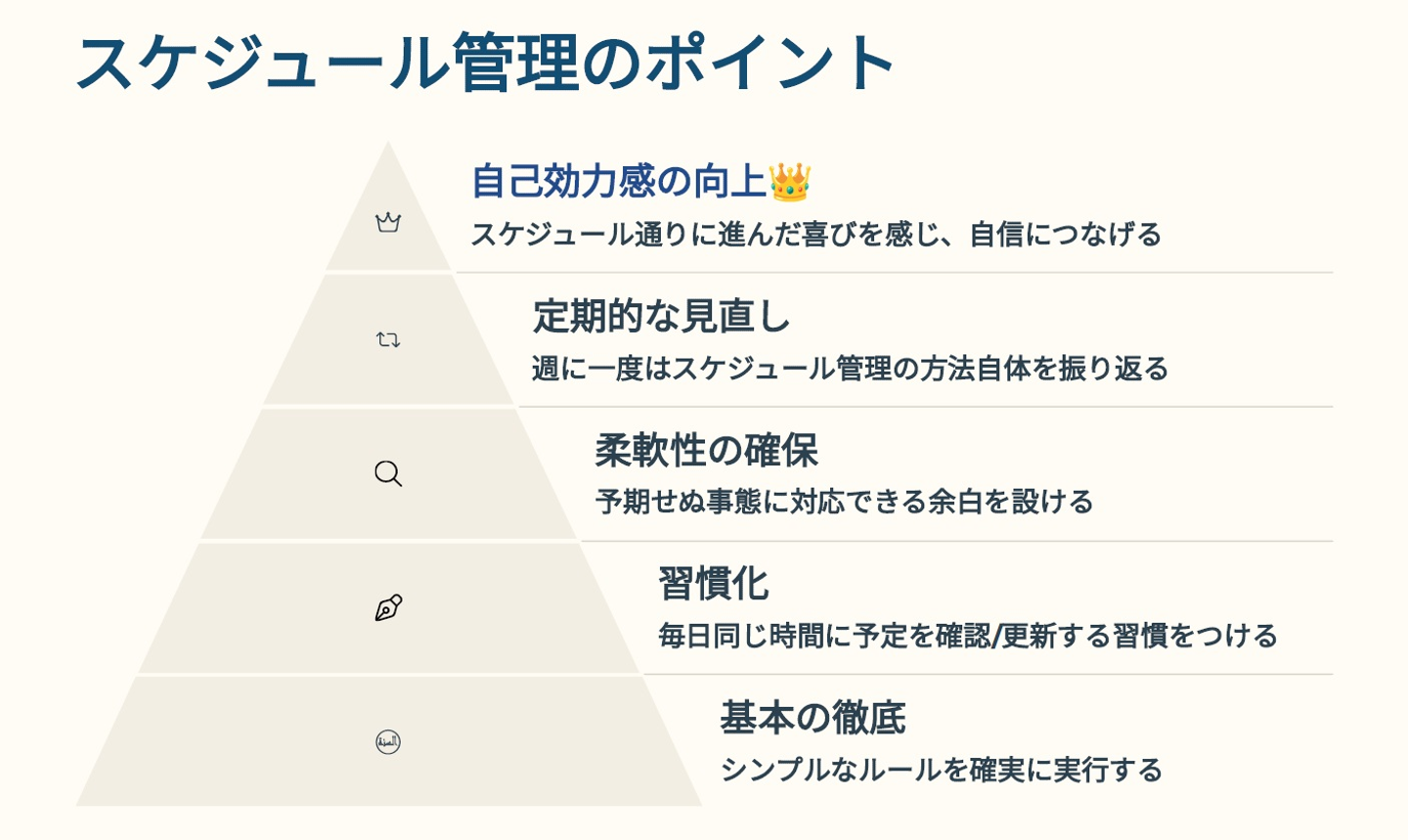

習慣化するための5つのポイント

スケジュール管理の難しさは、知識よりも「続けること」。そのために必要な視点として、以下の5つが紹介されました

- 基本の徹底:まずは決まったタイミングで見直す癖をつける

- 習慣化:ツールを開く時間・曜日を決めておく

- 柔軟性の確保:「詰め込みすぎない」を前提に設計

- 定期的な見直し:週次や月次で、やり方をアップデート

- 自己効力感の向上:「できた」を実感することで、続けやすくする

無理なく・続けられる方法を見つけることで、ようやく管理が機能し始める。

この視点が、参加メンバーにも深く刺さっていたようでした。

明日からじゃなく、「今日からできること」から

スケジュール管理は、一気に完璧を目指すものではありません。

大切なのは、“自分に合ったやり方”を少しずつ見つけていくこと。

たとえば今日から、こんな小さな一歩を踏み出せます:

- 「とりあえずNotionを試してみようかな?」

- 「今日は絶対に自炊したいから、残業はしない!」

こうした“ちょっとした決めごと”こそが、自分の時間をコントロールする感覚につながります。

そして、目指したいのは──

- 自分に合った管理スタイルを身につける

- 週末はタスクを忘れて、自分の時間に没頭できる生活を送ること

スケジュール管理は、働き方だけでなく、生き方そのものを整えるスキル。

LIDDELLではこれからも、チームで共有しながら、無理なく続けられる方法を探っていきます。

さいごに:自走するチームで働きたい人、待っています

LIDDELLでは、単なるスキルやツールの話だけでなく、

「どうしたらもっとよくなるか」を自分たちで考え、共有し、試していくカルチャーがあります。

スケジュール管理のような基本こそ、実はチーム力の差になる。

そんな価値観に共感してくれる方と、一緒に仕事を前に進めていけたら嬉しいです。

/assets/images/8072722/original/a2a456d6-9d86-4ab6-9be7-92de7c78ee37?1636354821)

/assets/images/8072722/original/a2a456d6-9d86-4ab6-9be7-92de7c78ee37?1636354821)

/assets/images/21381960/original/a2a456d6-9d86-4ab6-9be7-92de7c78ee37?1750232753)