システム本部の勉強会を紹介します | システム本部

KIYOラーニング株式会社のページをご覧いただいている皆様こんにちは。技術広報メンバーの大原です。今回はシステム本部の組織・文化紹介シリーズの第一弾になります。記念すべき第一弾はシステム本部が独...

https://www.wantedly.com/companies/kiyo-learning/post_articles/393997

KIYOラーニング株式会社のページをご覧いただいている皆様こんにちは。

技術広報メンバーの田中です。

システム本部が独自に活動している「勉強会」の第111回~第120回の内容を簡単に紹介させていただきます。

以前にも勉強会について紹介するストーリーを公開していますので、まだの方は以下のリンクから是非一度ご覧ください。

【第111回】

開催日:2025年2月12日 (水)

講師:STUDYingグループ所属 エンジニア Tさん

テーマ:習慣化

目標を達成するためには、やる気や意思の強さだけでなく「習慣化」が重要であることを学びました。習慣を無理なく定着させる技術や、モチベーションの仕組みを理解することで、継続しやすい仕組み作りが可能となります。

■習慣とは

無意識に繰り返される行動であり、目標達成を「努力ではなく当たり前」に変える。

■参考書籍①『継続する技術』

原因は意思の弱さではなく、問題解決方法を知らないこと。

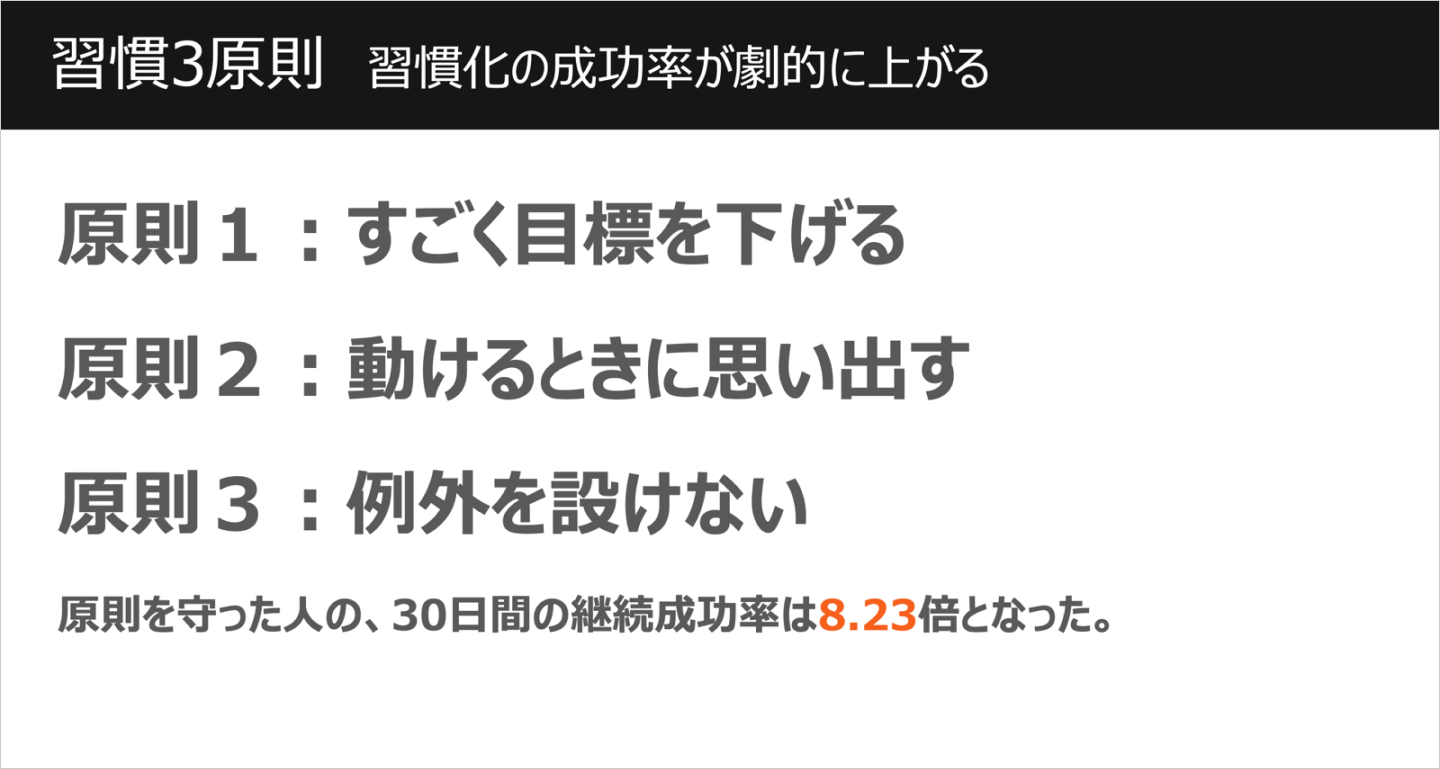

習慣三原則:目標を小さくする・動けるときに思い出す・例外を設けない

この原則を守ると継続成功率は大幅に上がる。

■参考書籍②『神モチベーション』

ハイモチベーション:気合を入れて高めるモチベーション。継続しにくい。

アクションモチベーション:体を動かすことでやる気を出す方法。始めることが難しい。

ギャップモチベーション:現実と理想の差を埋めようとする自然なやる気

ギャップモチベーションを活用する方法

「未来記憶」:未来の理想と現実との差を意識する

「過去記憶」:過去の成功・失敗体験を思い出し行動につなげる

■感想

習慣を技術として捉え、目標を下げて成功体験を積む方法が印象的でした。今まで習慣化が続かなかったため、この工夫を取り入れて継続率を高め、目標達成に活かしたいと思います。

【第112回】

開催日:2025年2月26日 (水)

講師:STUDYingグループ所属 エンジニア Uさん

テーマ:世界一流のエンジニアから学ぼう

ベストセラー『世界一流エンジニアの思考法』を題材に、アメリカのトップエンジニアたちの考え方・働き方を紹介いただきました。試行錯誤を避ける姿勢や「怠惰であれ」という逆説的なマインドセットなど、日本的な開発文化との対比を交えた学びの多い回でした。

■思考法の特徴

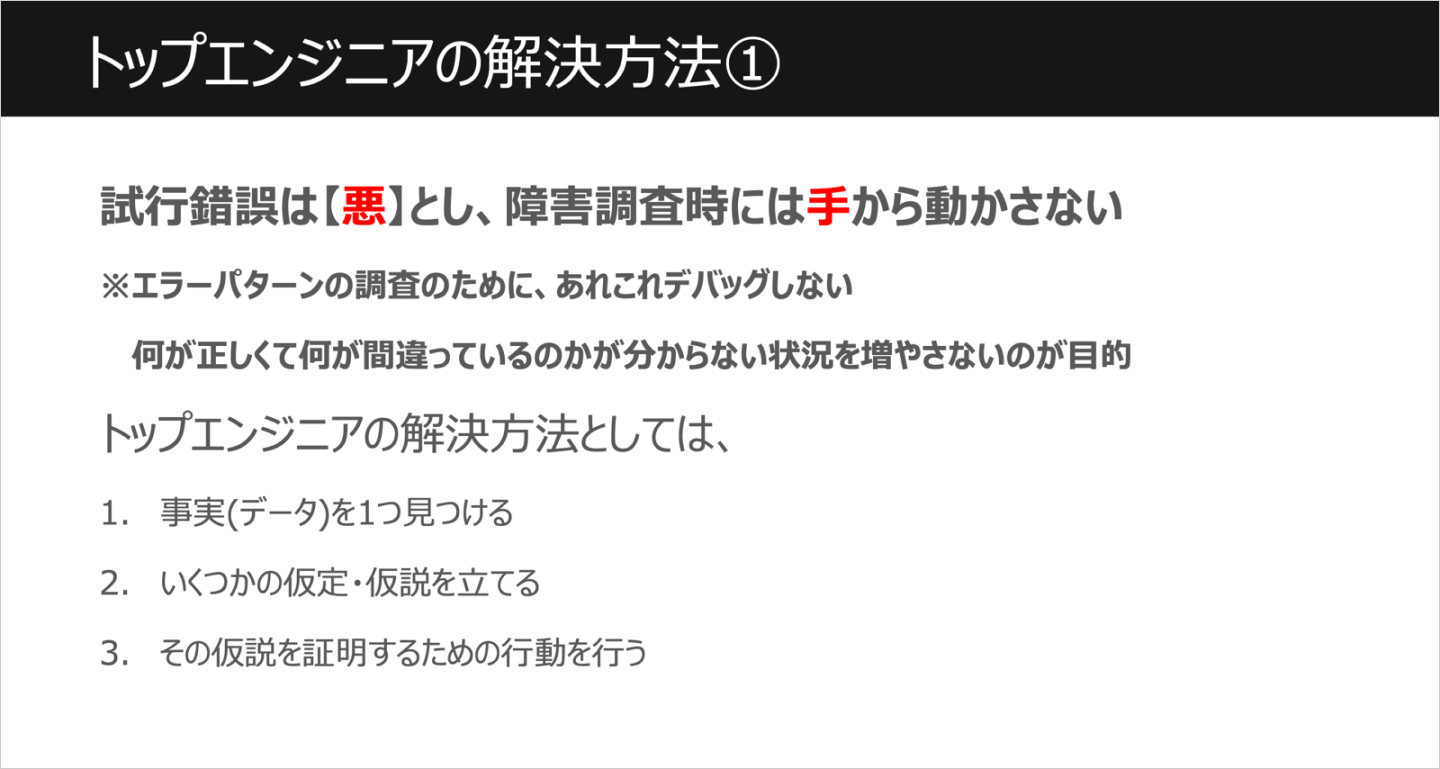

障害対応時には「まず手を動かさない」。システム全体を俯瞰し、事実を積み上げて原因を特定する。

感覚ではなく「メンタルモデル」を構築して理解を深めることが重視される。

■マインドセット

「Be Lazy(怠惰であれ)」という考え方。時間をかけず最大限の成果を出すことがエンジニアの価値。

「一つに絞る」「時間を固定する」「その場で解決する」「物理的にやらないことを増やす」といった実践方法が紹介された。

■QCDSの考え方

Q(品質)・C(コスト)・D(納期)・S(スコープ)はトレードオフの関係。

納期を固定し、スコープを柔軟に調整することが現実的。

「やらないこと」を積極的に決めることが効率と成果を生む。

■感想

アメリカ式の開発文化には効率性や大胆さがある一方、日本式の「丁寧で品質重視」は強みでもあるので、両者のバランスを理解し、自分たちに合った方法を取り入れることが大切だと学ぶことができました。

【第113回】

開催日:2025年3月26日 (水)

講師:STUDYingグループ所属 エンジニア Kさん

テーマ:AI駆動開発って?

システム開発の各工程にAIを活用する「AI駆動開発」についての発表でした。コード補完や自動生成にとどまらず、テストケース作成やバグ予測、最適化まで幅広い領域でAIが利用できる可能性を紹介いただきました。

■AIが担える領域

コードの自動補完・生成、テストケースの自動化、潜在的なバグ予測、パフォーマンス改善など。

■注目ツール

Devin:自律型AIエンジニア。開発プロセスを自動で回し、人間の介入を最小化する可能性がある。Cursor:VSCodeをベースにしたAIエディタ。コード自動生成、日本語対応、デバッグ支援など豊富な機能が搭載。

■実際の利用感

Cursorはメンバー内で多数利用経験あり。「精度が高い」「Copilotより優れている」という声が多かった。Geminiを試した人もいたが、英語前提のため日本語環境ではやや使いづらい印象とのこと。

■感想

AI駆動開発の活用は効率化や品質向上に大きく貢献すると思いました。特にCursorは実用性が高く、今後の開発現場で積極的に取り入れていきたいです。

【第114回】

開催日:2025年4月16日 (水)

講師:システム本部 副本部長 Sさん

テーマ:Notion活用の基本の「き」

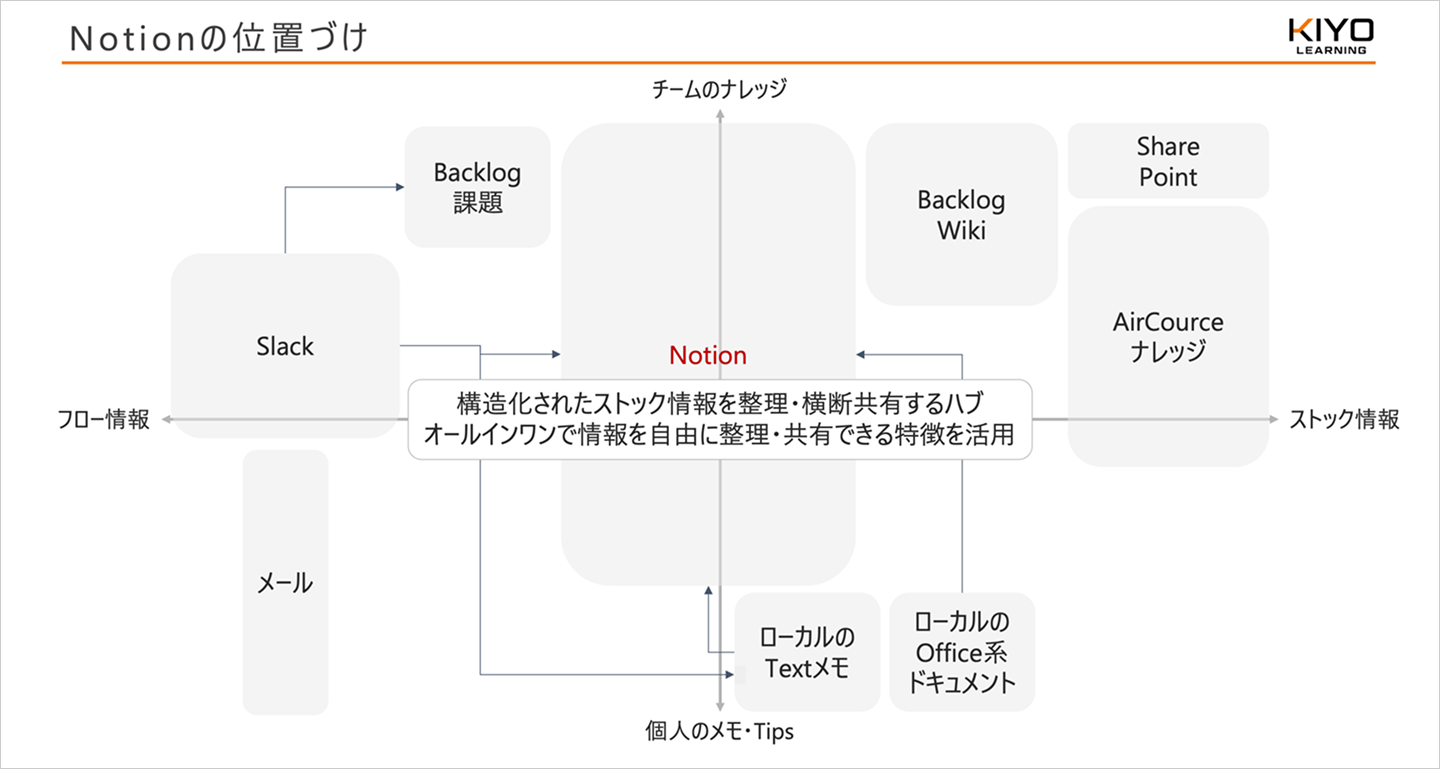

最近システム本部で導入したNotionは、メモ、タスク、データベース、プロジェクト管理などを統合できるオールインワンツールです。本回では、業務に活用できるNotionの基本的な使い方を学びました。

■Notionの特徴

豊富な機能、外部連携、洗練されたUI、共同編集のしやすさ

■情報の整理軸:

フロー情報(例:メール、Slack)

ストック情報(例:議事録、マニュアル)

チームナレッジ(更新され続ける知識資産)

→ Notionをハブとして活用することで情報の横断共有を容易にする

■基本構造

ワークスペース(全体共有)、チームスペース(特定プロジェクト)、プライベート(個人利用)など

■主な機能

階層的なページ、ブロック操作、データベース、タイムラインやガントチャート

■導入課題

既存ツールとの棲み分けや情報整理ルールづくり

■感想

Notionが導入されたのでローカルに眠っている情報をナレッジとして活用できるように整備していきたいです。既存システムとの適切な棲み分けが今後の課題になると思いました。

【第115回】

開催日:2025年4月30日 (水)

講師:AirCourseグループ所属 エンジニア Mさん

テーマ:AIエディタ「Cursor」実践入門

AI搭載のコードエディタ「Cursor」について、基本機能から実践的な活用法まで紹介いただきました。AIとの連携によって効率的にコード生成・レビュー・ドキュメント作成が可能になり、生成の実演まで行っていただきました。

■基本機能

Chat機能(Ask, Manual, Agent)で対話的にコード生成や修正が可能。

Mention機能でプロジェクト内のファイルや外部Docsを参照できる。

Project Rulesにより開発方針や規約を設定し、コード生成の精度を向上。

■MCP

外部APIを連携する仕組み。NotionやFigmaなど公式MCPサーバが提供されている。

■活用シーン

コーディング規約を指定したコードレビュー

仕様の自動ドキュメント化

テストコード生成

■注意点

プライバシーモードの利用

モデルによっては従量課金が発生する

■Copilotとの比較

Copilotにも類似機能はある。

補完精度ではCopilotが強い可能性あり。

■感想

Cursorは単なる「AIと対話できるエディタ」ではなく、DocsやProject Rulesを活用することで精度を高められ、ドキュメント整備と組み合わせることでチーム開発に活用できると思いました。

【第116回】

開催日:2025年5月14日 (水)

講師:STUDYingグループ所属 エンジニア Yさん

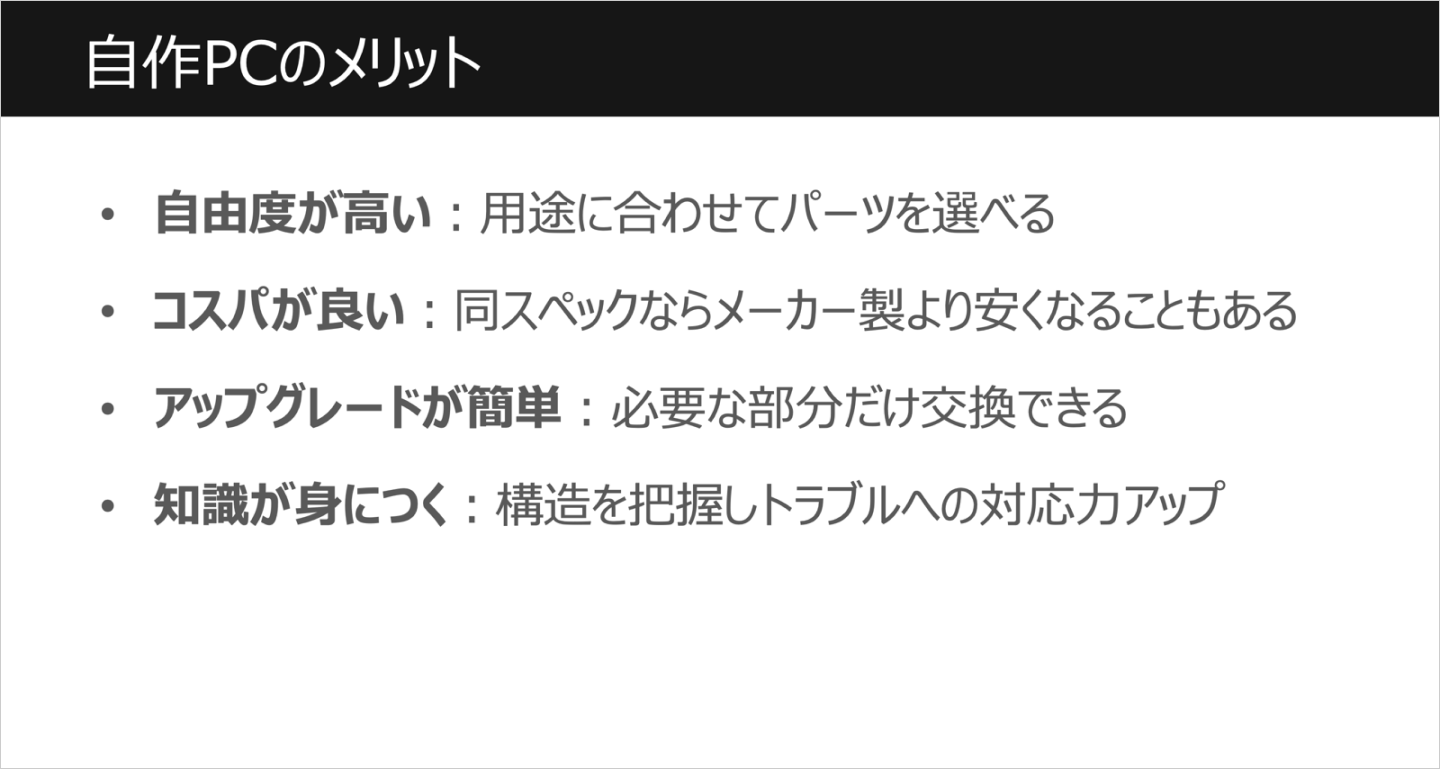

テーマ:自作PC

講師自身の自作PCを組んだ経験を基に、パーツ選びのポイントや自作PCのメリット・デメリットが紹介いただきました。特にGPUやCPUの選定基準、最新規格の知識が共有され、実践的な内容でした。

■メリット

自由度が高く、用途に合わせた構成を細かく調整できる。

メーカー製PCと比較して同等性能でも価格を抑えられ、長期的にはパーツ交換も容易。

■デメリット

初心者には知識の壁が高く、パーツの相性問題や組み立て失敗のリスクがある。

各パーツごとに保証が分散し、トラブル時の原因特定が複雑になる。

■パーツ選びのポイント

GPU:用途に応じて選択。ゲーム・動画編集にはアッパーミドル以上、LLM用途ではメモリ重視。NVIDIA GeForceが優位。

CPU:GPUとバランスを考える必要がある。

メモリ:16GB以上、LLMや動画編集、ゲーム用途では32GB以上推奨。クロック周波数やキャスレイテンシーも重要。

■感想

自作PCは「コスト・性能・愛着」の面で魅力があるが、リスク管理と何より知識が必要だなと思いました。相談サービスを活用しながら挑戦してみたいです。

【第117回】

開催日:2025年6月4日(水)

講師:AirCourseグループ所属 エンジニア Yさん

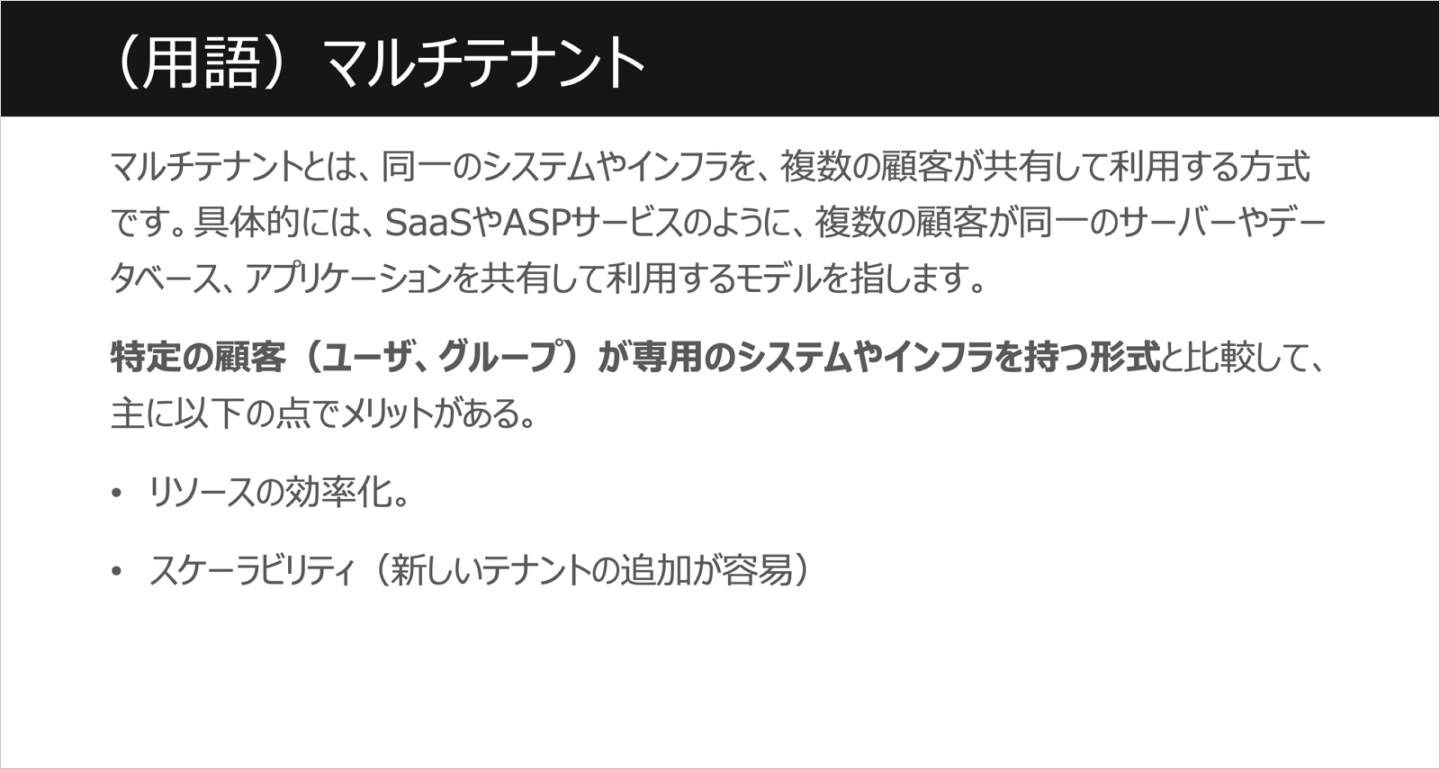

テーマ:マルチテナントアーキテクチャについて調べたこと

AirCourseの現行構成を踏まえ、マルチテナントアーキテクチャの基礎、分離方式の比較、各社事例について紹介していただきました。スケーラビリティとセキュリティのトレードオフを理解する回となりました。

■マルチテナントとは

複数顧客が同一システムを共有利用する方式で、リソースの効率化と新規テナント追加の容易さが大きなメリットです。

■テナント分離方式の種類

プール分離方式:スケーラビリティとコスト効率に優れますが、セキュリティリスクやノイジーネイバー問題、耐障害性の低さが課題です。

サイロ分離方式:セキュリティ対応と耐障害性が高い反面、コスト効率とスケーラビリティに劣ります。

ブリッジモデル:共有部分と専有部分を分け、両方のメリットを取り入れた柔軟な中間的構成です。

■参考事例

Sansan(Bill One)、HRBrain、Salesforceなどの企業が特徴的なマルチテナント構成を採用しています。

■感想

マルチテナント構成には一長一短があり、サービスの特性や顧客要件に応じて方式を選択する必要があると思いました。

【第118回】

開催日:2025年6月25日(水)

講師:QAグループ所属 マネージャー Tさん

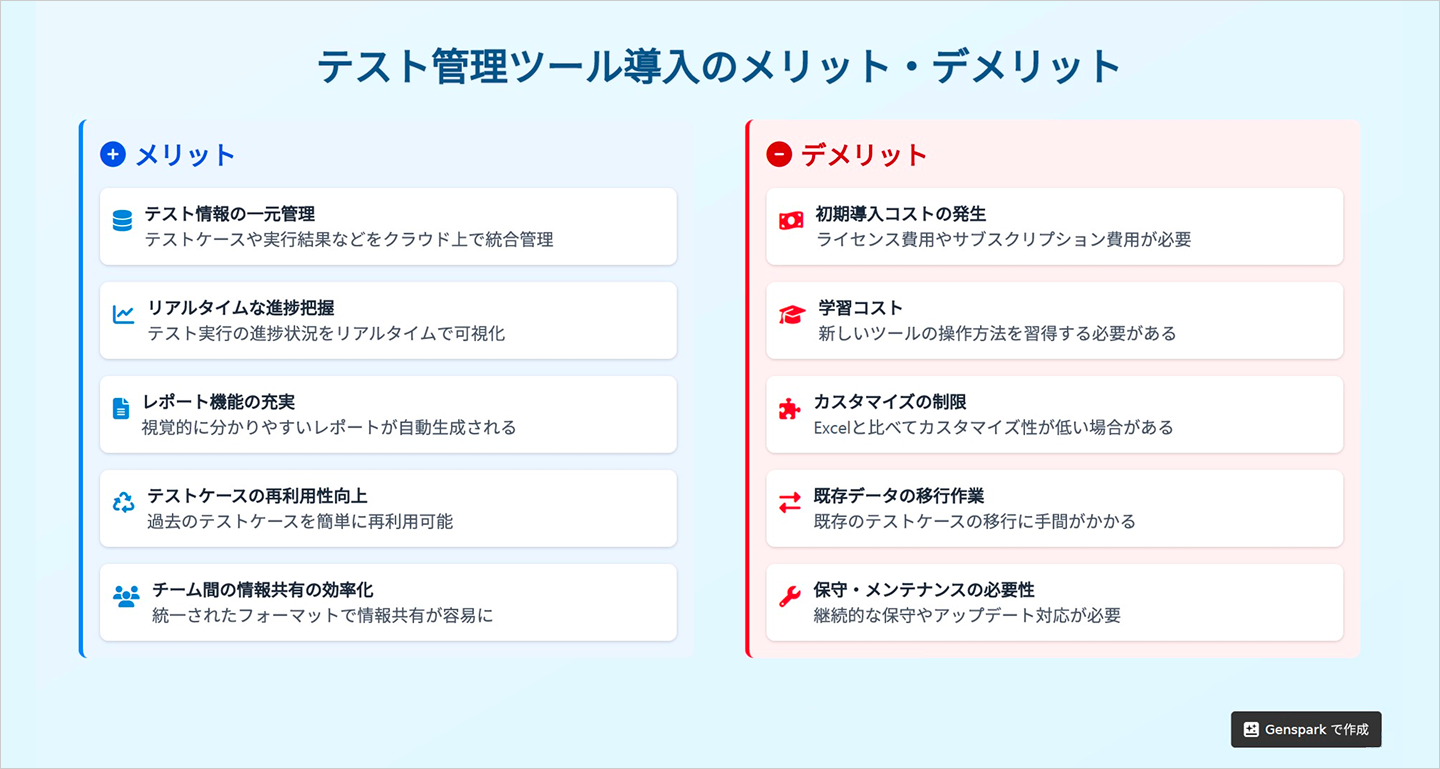

テーマ:テスト管理ツール比較検討

テスト管理ツールの導入検討について、メリット・デメリット、選定基準、主要ツールの比較を紹介いただきました。特に、生成AI機能やBacklog連携の有無など、現場の運用に直結するポイントに着目した内容でした。

■メリット

テスト情報の一元管理とリアルタイムな進捗把握により、チーム全体の効率が向上する。

テストケースを再利用できるため、繰り返し作業が削減され、チーム間の情報共有もスムーズに。品質の一貫性も確保できる。

■デメリット

初期導入コストと学習コストがかかる。

独自の運用フローに合わせるのが難しい場合がある。

既存データの移行作業や継続的な保守・メンテナンスなど

■主要な選定ポイント

開発環境との親和性を重視し、Backlog連携やExcel互換機能の有無を確認する。また、生成AI機能があれば、テストケース作成の効率化が期待できる。

プロジェクト管理ツールとの連携性、セキュリティ要件、コストバランスも重要な判断基準となる。

■代表的なツール

TestRail、Zephyr Scale、qTestなど

■導入成功のポイント

試用期間を設けて実際の業務での使用感を検証し、段階的に導入する

定期的な評価と改善プロセスを確立する

■感想

テスト管理ツールは機能性と使いやすさのバランスが重要だと思いました。自社の開発環境と将来のニーズに合わせて柔軟に選択し、テスト効率と品質の向上を実現していきたいです。

【第119回】

開催日:2025年7月9日(水)

講師:STUDYingグループ所属 エンジニア Oさん

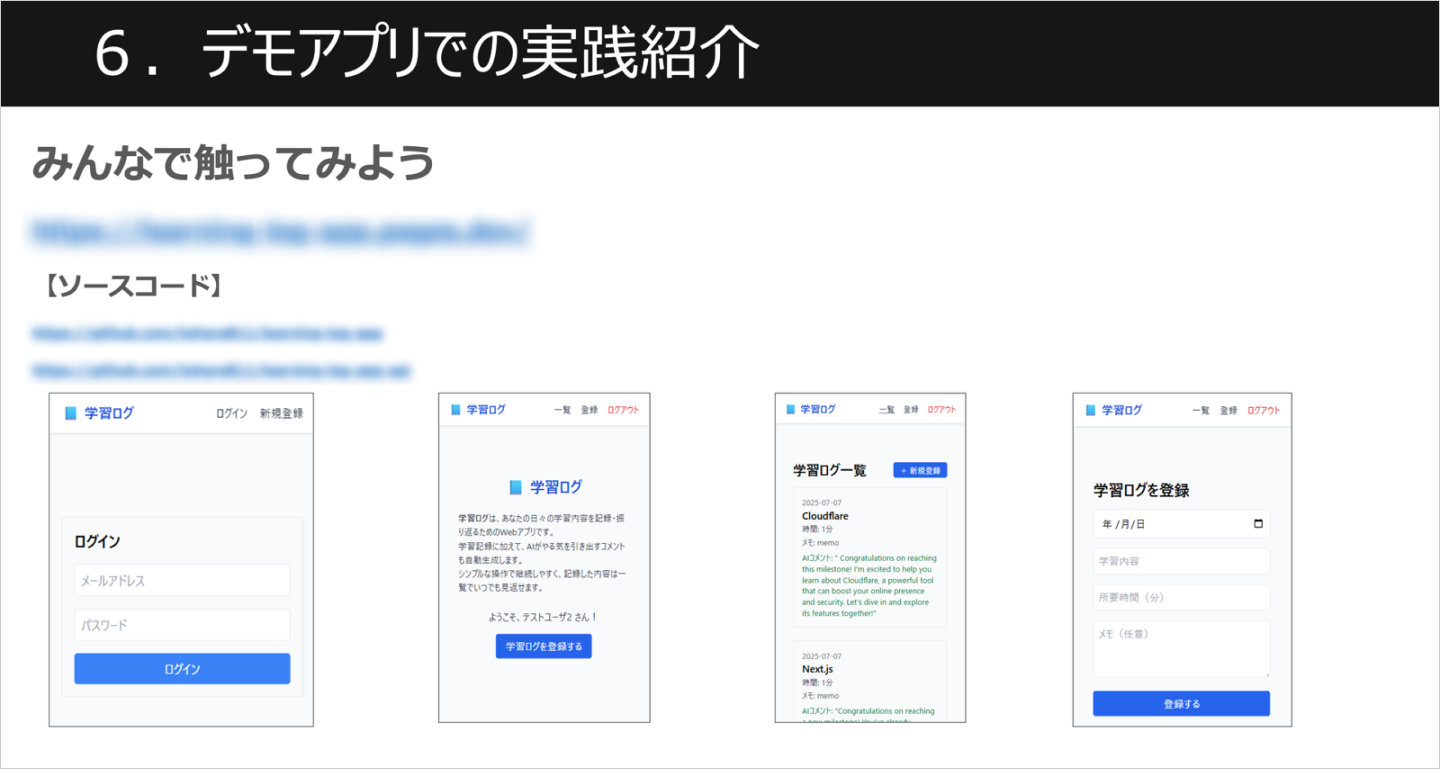

テーマ:個人開発のすすめ 〜AIとクラウドで"ひとりサービス開発"を加速する〜

実際にOさんが行った個人開発における、Cloudflareを活用した環境構築、そして生成AIを組み合わせた開発手法について紹介いただきました。実際のアプリも紹介され、とても実践的な内容でした。

■個人開発の特徴

スピード重視の開発が可能で、意思決定に他者の承認が不要なため迅速に進められる。

設計から実装、テスト、リリースまで全工程を一人で担うことで、幅広いスキルを養える。

■今なぜ個人開発が注目されているか

生成AIとクラウドサービスの進化により、少ないリソースでも高度な開発が可能になった。副業の一般化も個人開発の普及を後押ししている。

■個人開発の課題と解決策

継続性の確保が難しく、技術選定の迷いやインフラコストの高さが障壁となる。これに対し、MVPを意識して最小限の機能から始め、まずは動くものを作ることが重要。

■効率化のためのツール活用

Cloudflareの無料枠を活用することで、インフラコストを抑えながら利用できる。GitHub連携による自動デプロイも開発効率を高める。

■生成AIの開発プロセスへの応用

仕様整理・デザイン:ChatGPT

コーディング:Copilot/Cursor

QA:テストコード生成やレビュー補助

■実例:学習ログ記録アプリ

AIによるモチベーションコメント生成機能を搭載した学習記録アプリを4〜6時間の工数で実装。

■感想

Cloudflareと生成AIの組み合わせにより、個人開発の可能性が大きく広がっています。効率化が進む一方で、学習のバランスをどう取るかが今後の課題だと思いました。

【第120回】

開催日:2025年8月6日(水)

講師:QAグループ所属 QAエンジニア Nさん

テーマ:解像度を上げる

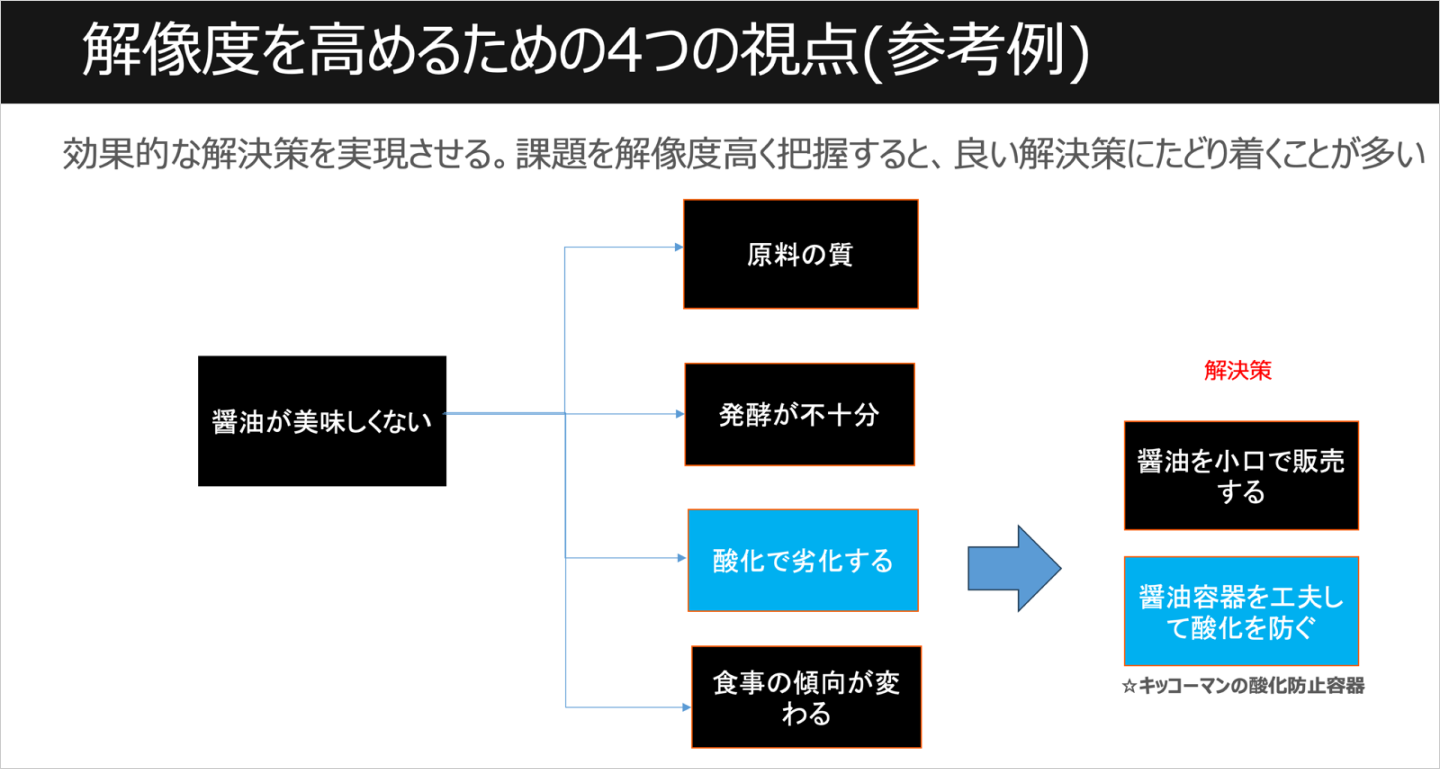

「解像度を上げる」という書籍から理解や問題解決の精度を高める方法を紹介いただきました。深さ・広さ・構造・時間の4つの視点を用いた具体的な思考法を解説していただきました。

■解像度とは

低い解像度:物事を大まかに捉えており、具体的な詳細が見えていない状態。問題の本質を把握できず、的確な対応が難しい。

高い解像度:事象を詳細かつ明確に把握できている状態。具体的な要素まで理解しているため、適切な判断や対応が可能。

■4つの視点

深さ:原因の掘り下げ

広さ:多角的な要因の把握

構造:要素分解と関係性の理解

時間:過去から未来への変化の洞察

■醤油の例

「美味しくない醤油」という課題を、深さ・広さ・構造・時間で分解。

結果:「酸化による劣化」を原因と特定。

解決策:「注ぎ口を工夫し酸化を防ぐ」。

■感想

「醤油の例」が実務に応用しやすく、特に「深さ」を優先して掘り下げる重要性が理解できました。解像度の低さに自分で気づけないリスクがあるとのことでぜひ本を読んでより深く学びたいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今回の勉強会を振り返ってみて印象的だったのはやはり生成AI。ただ、その話題もすぐに次の新しいツールへと移り変わっていくのを感じました。

生成AIは進化が速く、あらゆるツールを試すのは難しいと思います。

システム本部では生成AIを活用していくことに力を入れており、本勉強会とは別に生成AIに特化した勉強会も不定期で開催しています。

こういった勉強会を通じて効率的に知識を得られるのは大きなメリットだと思います!

今後も定期的に勉強会の様子をお伝えしていきますのでぜひお楽しみに。