空間を起点にポジティブなきっかけの環をつくる。「プランニング事業部」 | 株式会社木下商会

きのもと商会にある、5つの事業部。今回はそのひとつである「プランニング事業部」に注目!マネージャーである小林さんに、プランニング事業部の仕事の内容やそのこだわりについてお話を伺ってみました。プラ...

https://www.wantedly.com/companies/kinomoto-firm/post_articles/1012037

未経験からきのもと商会のプランニング事業部へ。分業制からプロジェクトオーナー制に飛び込み、自己管理と裁量の大きさに向き合いながら成長してきた小椋さん。

入社のきっかけからこれまでの歩み、これから挑みたいことまでをマネージャーの小林さんとの対談形式で伺いました。

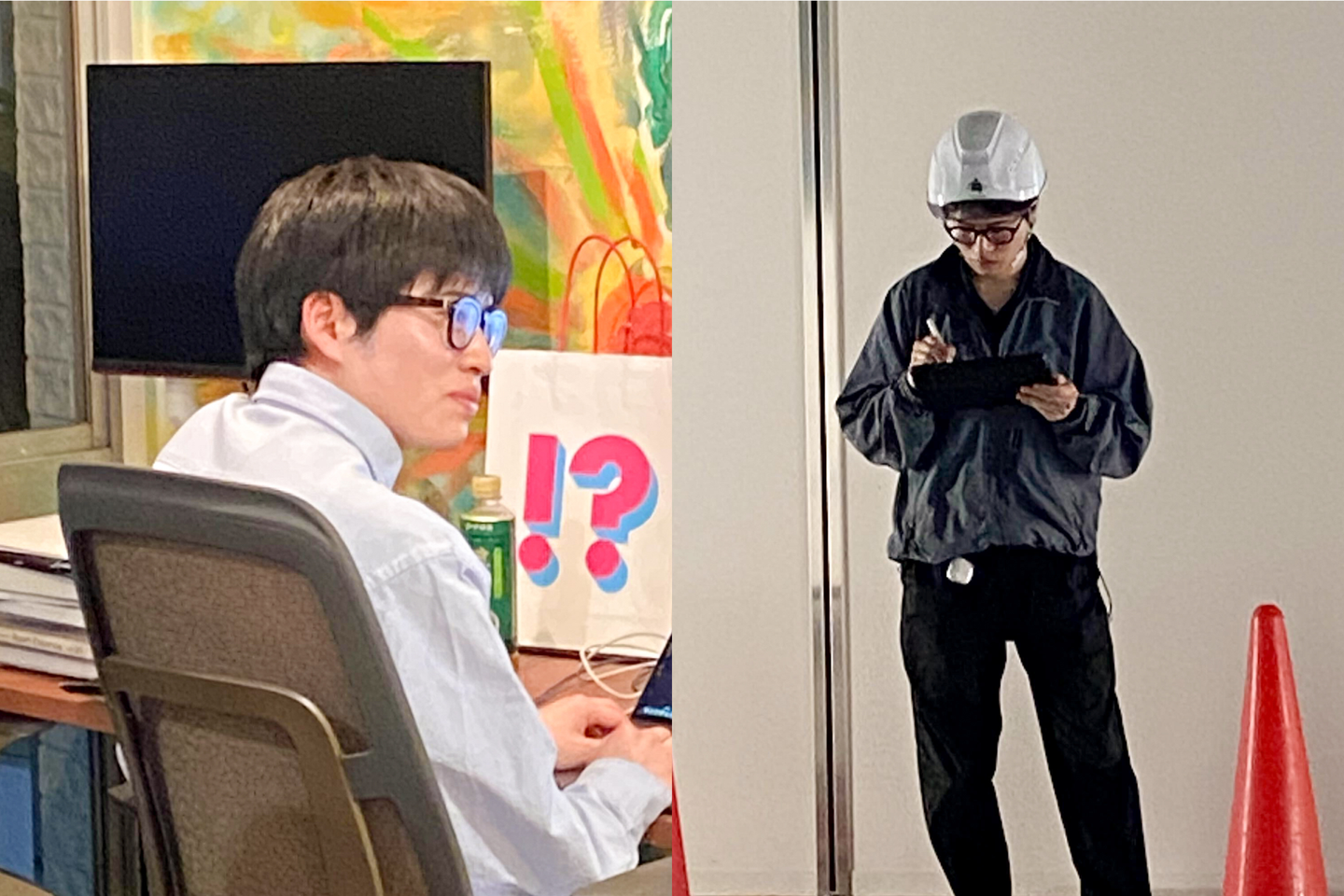

右:プランニング事業部 マネージャー 小林さん

左:プランニング事業部 小椋さん

最初の壁は「自己管理」?

分業制から“プロジェクトオーナー制”へ。自由度と裁量の大きさが魅力

成長の実感――“峠”を越えるたびに視界が開ける

「もう全部大変」。それでも続ける理由とモチベーション

素直さが成長スピードの秘訣? 興味関心が切り開く世界

気づきと経験が“今”に集約されていく。その先に見える景色が醍醐味

仕事と暮らし――“半農半X”を目指す

「自分のやり方でプロジェクトを進めていってほしい」。らしさがチームを前に進める

小林:

オグ(小椋さんの社内での愛称)は学生時代に建築を学んでいたとはいえ、仕事として空間デザインに携わるのは初めてだったんだよね。未経験からの入社当初の率直な感想は?

小椋:

空間デザインの業務内容というよりは働き方の面で、分業制だった前職とは全然違う働き方になるので、イメージできなかったというのが正直なところです。同時に期待もあって、ワクワク感があったのも覚えています。

あとは面接時から頻出していた“自己管理”っていうキーワードですね。入社2ヶ月間くらいはまだ意味がわからず“自己管理”って一体何なんだろう、って不安とモヤモヤがありました。

小林:

確かに、今のプランニング事業部のメインの体制である“プロジェクトオーナー制”は分業制とは真逆の体制ですね。

入社から1年半くらい経ったけど、“自己管理”についてはわかった?

小椋:

はい、何件か案件をおさめていくうちに、「こういうことなんじゃないか?」というのはわかってきました。

“プロジェクトオーナー”として全体を見渡してスケジュールやタスクを管理し、関係者を巻き込みながら進めなければいけない。全体の状況を把握できていないと過不足が生じたりトラブルの原因になる、なんてこともあるので、プロジェクトの正しい状況把握と、目的に向かって進めていくためのコントロールが大事だなと。

あとは一人で取り扱う仕事の範囲が広く単純に仕事量が多いので、自分自身のスケジュール管理っていうところかな……。

小林:

そうだね。だんだんと掴めてきているのかなと思います。入社から1年半くらい経った今では、いろんな人とやりとりする中で、プロジェクトの進め方を自分なりにリードできるようになってきたよね。

“プロジェクトオーナー制”を乗りこなすためには、プロジェクトをコントロールする力や自己管理の力が必要になります。オグの面接時の第一印象に、ものづくりとかを「突き詰めるタイプ」だろうなっていうのがあって。その一方で突き詰めすぎて苦しむ姿も思い浮かんだので、“自己管理”っていうキーワードをよく使ったんだと思う。

小林:

前職と働き方が全然違うって言ってたけど、 どっちの働き方のほうが今のオグにとって働きやすい?

小椋:

前職は基本分業制で、Webサイトやアプリ制作のプロジェクトの中でもデザインだけに専念することがほとんどでした。だから、きのもとのように一人でプロジェクト全体を見て動かす働き方は、最初はかなり新鮮でした。

どっちが働きやすいか……正直どちらにも良し悪しがあります。

分業制のときは、自分の専門に集中できる安心感がありましたし、今の「プロジェクトオーナー制」では自分の判断で進められる自由度と裁量の大きさが魅力だと思います。そのぶん責任も大きいですが、プロジェクトを通して自分の成長を感じられるというのは、この働き方ならではだと思います。

決められた範囲の仕事を丁寧に突き詰めたい、というよりはスピード感をもって多方面のスキルを身につけたい人には刺激的な環境です。

小林:

最初はどの案件も自分が150%の力で立ち向かって息切れしてたよね😂

そのとき、「自分だったらもう少し力を抜いても同じ成果を出せるよ」って言ったと思うんだけど、今の成長したオグならあれが別に自慢なわけじゃなくて、本当にそうだってわかるでしょ。

禍中にいるときってみんな一回キャパを一杯にしちゃうよね。

小椋:

確かに、考えなくてもいいことまで考えてしまったり、取捨選択がうまくできていなかったりして、キャパを全部使い切ってしまう、それゆえのミスもよくありました。

でも、自分はそういう失敗を経たからこそ、少しずつスムーズにできるようになってきているんじゃないかなって。

自分は、失敗を重く受け止めて、その原因と改善策を深く考えるクセがあるんです。それは長所でもあり短所でもあると思うんですが、確実に成長につながっていると思います。

あとは案件を納めるたびに、「あのときはあんなに必死だったのに、今振り返ると全然大したことなかったな」と感じることがあって、その瞬間はやっぱり自分の成長を感じますね。

小林:

人の成長って、“少しずつ右肩上がりに上がっていくタイプ”の人もいれば、“ある瞬間にグッと上がるタイプ”もあると思っていて、オグは後者に近いよね。ある日ふっと、峠を越えたみたいに視界が開ける瞬間があるタイプだと思います。

小林:

この仕事をしていてよかったなと思う瞬間ってどんな時?

小椋:

やっぱり、お客さんからの喜びの声を聞いた時ですかね。

自分の性格的に、細かいところまで気にして、慎重に設計したり家具の選定をしたりするので、出来上がったときにイメージとのズレが起きづらいっていうのは自負があって、そういった細部までの気遣いの成果で「想像以上で感動した」と言ってもらえる。そういう瞬間はやっぱり嬉しいです。

小林:

正直に大変なことは?

小椋:

もう全部大変ですよ(笑)

小林:

でもやりがいや良いと思う瞬間があるからこそ続けられてるわけだよね。

小椋:

うーん。本当に大変ですけど、今ここで踏ん張って続けた方が先につながるとか、自分の成長のためになるなと思って続けています。

あとは仕事で自分よりずっとレベルの高い人と関わることで自分の立ち位置が客観的に見えるようになったというか。その差があまりにも大きいとそこに辿り着くまでの道筋が見えなくて圧倒されてしまうこともあるけど、「この人と自分はこういうところが違うな」と気づいた部分を少しずつ真似して吸収してのステップアップができている実感はモチベーションにも繋がっています。

小林:

今後の成長のビジョンというか、「こうなりたい」とか「こうなりそう」みたいなイメージってありますか?

小椋:

大きなところで言うと「一人でも仕事ができる、強い人間になりたい」です。

今の仕事だと、やっぱり提案が楽しいので、提案力を磨いて、単にデザインではなくて、コンセプトを練るところから関われるようなプロジェクトを手掛けられるようになりたいですね。

小林:

オグの特徴は、「すごく素直な性格」と「自分の興味関心のある分野での突き詰め方がすごく強い」の2点で、面接のときにそこを「いいな」と思って採用を決めたんですよ。そして今もその強みをベースにプロジェクトにアサインしています。

面接のとき、自分をよく見せようって感じが全然なくて、素で来てたよね。一緒に面接した飯田さん的にはそこがダメだったらしいんだけど(笑)

自分が興味のあるAIの話になるとこちらの反応なんて気にせずにずっと喋り続けてて。そういう姿勢って、場面によってはマイナスに働くこともあるけど、仕事を覚えたり進めたり、成長していくためには結構重要な素質だと思うんです。

実際にそこはいい方向に働いてるなと感じています。アドバイスを言われた通りに受け取って、すごいスピードで実践する。そこが成長の早さにつながっているなと。

今のプロジェクトでも、いくつか大きな山を越えたあとに、立ち振る舞いや声のトーンまで変わってるなって。この1年半で、技術的な知識や引き出しが増えたのはもちろん、「自分の意思でコミュニケーションをとってプロジェクトを進められるようになった」というのが一番大きい成長だと思います。

プランニング事業部の仕事は“マテリアルの選定”や“収まり”などの技術的に突き詰めていく部分もあれば、“クライアントへの接し方”や”どんな価値を提供できるか”、さらには“自分の働き方の効率化、圧縮”など、プロジェクトを通して突き詰められるポイントも出てくる。

興味関心の幅を広げてそれらに踏み込んでさえくれれば、どんどん調べたり実践したりして自分のものにしていけるタイプだろうなと思っていて。自分で踏み込んで、領域を広げていってほしいなと思っています。

小林:

プランニング事業部で働く面白さってどんなところだと思う?

小椋:

大きなプロジェクトに、早い段階から関われるところですかね。

自分で言うのもなんですが、1年半の経験年数で大企業の役員エリアの設計担当って、どこの会社に行ってもありえないんじゃないかなと思っています。

小林:

そう、ありえないことなんですよ。言ってしまえば無茶なんだけど、それがちゃんと成り立っている。もちろん周りのサポート体制があってのことではあるけど、「無茶だと思っていたことでも、やってみたら成り立つ」その実感は大きな収穫だと思うんです。

一度「成り立った」という経験があるかどうかで、次の挑戦の幅が全然変わってくるし。

小椋:

そうですね、やっている最中は大変すぎてそんなふうには思えなかったですけど、振り返ってみると完遂はできているし、どれも刺激的な経験だったなと思います。

小林:

個人的にはその経験の積み重ねこそがプランニング事業部の仕事の面白さだと思っています。

過去を振り返って気づくことや、経験の積み重ねから得られる感覚、それらが少しずつ“今”に集約されていく。その先に見える景色が醍醐味だなと。

あとは単純に、達成感のインパクトが大きいよね。手がけるものが「空間」っていうスケールの大きいものだから、完成した時の感動がとにかく大きい。自分の手でつくる実感とスケールが生む達成感はやっぱり格別なんじゃないかと思っています。

内装の世界って“終わりがない”んですよ。どのプロジェクトでも新しい課題やテーマに出会うし、掛け合わせられる要素も無限にある。

例えば、僕は以前「アール・デコ」という装飾様式をデザインコンセプトに取り入れたプロジェクトを担当したんですが、そのときはアール・デコだけじゃなく、アール・ヌーヴォーやゴシック様式まで調べ古いデザイン史にどっぷり浸かりました。

そこまでやれって誰に言われたわけでもないのですが、面白くて、自主的に……。そうやって仕事で調べた知識が趣味やプライベートに活きるところも面白さの一つです。

オグは“コンセプトに紐づけて空間をつくる”という段階にだんだんと足を踏み入れてきている段階だと思うんです。

そうなると建築や施工だけでなく歴史や文化などの領域まで絡んでくる。そしてそういった要素を取り入れて進めていくことでより強度がある提案ができるようになっていく。

そういう意味でもこの仕事は本当に手触りがあるんです。図面を描いて終わりじゃなく、自分の手で、知識で、考えで空間をつくっていく実感がある。その感覚こそが魅力だと思います。

プランニング事業部ではすべての裁量をプロジェクトオーナーに任せています。

だから、自分で可能性をこじ開けられるタイプの人にとっては最高の環境です。建築や内装を見に色んなところに足を運んだり、本や資料を買ったり、そのあたりも含めて自由にプロジェクトを進められるカスタマイズ性もあり、余白もあり、伸びしろもあり、っていう可能性に満ちた仕事だと思うんです。可能性が満ち溢れすぎているせいでキャパオーバーになることもあるけど(笑)

そういう可能性や自由度の高さはプランニング事業部というか、きのもと商会らしさでもありますね。

小林:

そういえば、面接の時に自己管理の話をしたの、「週末は農業をやりたい」って言ってたからだったのを思い出した。例えば「2拠点生活もやろうと思えばできる、ただそれにも自己管理やプロジェクトのオーナーとしてプロジェクトをコントロールできるような力があってこそ」っていう話をしたんだった気がする。

最近、農業の調子はどうですか。

小椋🥬🍅🥕:

農業は変わらず続けています。平日は仕事ばっかりになってしまっているので、主に週末に。元々農業をメインでやっていくつもりはなくて、仕事をしながら農業もっていうのが理想です。

仕事中心になりすぎている平日の過ごし方は改善したいとも思っていますが……。

小林:

自分はプロジェクトオーナー制って工夫次第では調整がききやすくて、仕事とプライベートのバランスに伸び代があるっていうところが気に入っています。分業制だと多分そこまでの融通はきかないんじゃないかなって。

今は平日が全部仕事で埋まっちゃってると思うんだけど、そりゃそうだよ、全部自分でやるからその分、仕事量がめちゃめちゃ多い、多いんだけど、あとはやり方の質を上げていかに圧縮していくか、みたいなところが伸び代だなって。だからまだ仕事と農業の両立の余地は広がると思うよ。

小林:

オグはチームの中でも先輩ポジションになってきてはいるけど、あまり先輩らしく振る舞おうとしなくていいと思っていて。オグの持っている素直さのまま、自分のやり方でプロジェクトを進めていってほしいと思っています。

その姿勢が結果的にチームに良い影響を与えると思うし、「チームのために」を意識しなくても、その素直な働き方自体が十分チームを前に進めてくれるはずです。