こんにちは!2025年に新卒入社しました、嶋崎瑞恵です!

今回は新卒で入社し10年、イノベーション一筋!のマーケターの立石亮介さんに、イノベーションのマーケティングについて色々とお話を伺いました!

キャリアの中で転職を選択する人も多い今だからこそ、イノベーションで働き続けて得られたものや魅力について深堀りをしてきました。誰もが主体的に挑戦できる環境で働く楽しさや面白さが詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください!

◆立石さんのプロフィール

名 前:立石亮介

あだ名:たっちさん

入 社:2015年4月

趣 味:ゲーム、音楽

学生時代熱中したこと:軽音部、バンド活動(Gt.&Vo.など)

好きなもの:お酒(特に緑茶ハイ)

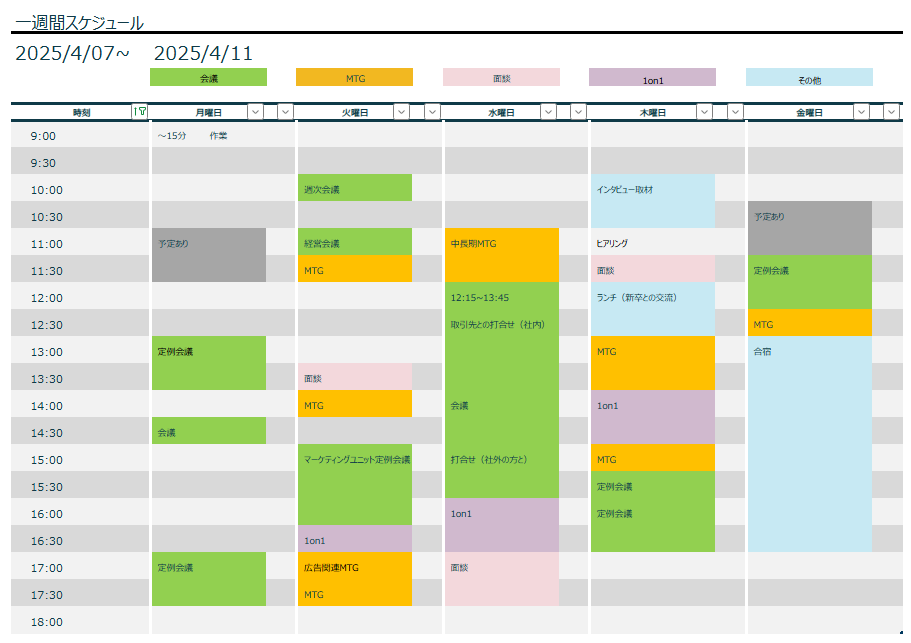

~とある1週間のスケジュール~![]()

(少し仕事のイメージがつきやすいように、ある一週間のスケジュールを教えていただきました!部下のマネジメントを行っているため、会議やミーティングが多いですね。また、スケジュールも分刻みで多忙な様子が伺えます。)

ーーまず始めに、立石さんの経歴を教えてください!

私は2015年に新卒でイノベーションに入社し、そこから現在まで働いています。

入社から1年目の終わりまでは営業職をしていましたが、2年目にさしかかるタイミングで、今まで広告代理店に任せていた広告運用を内製化する動きが始まり、マーケティングに配属されました。もともとクリエイティブ系への興味はあったこともあり、そこからずっとマーケティングを担当しています。

マーケティングの中でも、広告の運用→サイトの改修→マーケティング全体と担当領域を広げ、現在はマーケティングのプロモーション部門責任者を務めています。

ーー「そもそもマーケティングとは?」と思う方もいると思います。立石さんにとって「マーケティング」とは何ですか?

コミュニケーションの話になると思います。前の営業職でも「誰に対して何を伝えたいのか。」「何を伝えたらこの人の意欲は掻き立てられるのか。」などのコミュニケーション力が必要でしたが、それを営業でなくてもやっている感じです。

Web上のマーケティングなので、目の前にお客様がいる訳ではないですが、ターゲットを想定した伝え方の工夫などは対面と変わらないので、営業職時代の経験も活かされています。

ーー営業経験からの積み重ねもあるんですね。初めてのことに思い切って挑戦した経験はありますか。

私の場合は、それこそマーケティングに配属された時、全てが初めての経験でした。新しいことに挑戦するのはぶっちゃけ好きではなかったのですが、やり始めたら「まあ頑張るか。」という性格なので、手を付けてからは自分で調べたり外部の方に聞いたりと本気で取り組みました。

私に限らず会社としても初めての挑戦が多く、同じ目線の高さで話し、議論が活発化するのは楽しかったです。上層部が社員の意見を受け付けないとかはないので、意見があれば、誰でもフラットに聞き入れてくれるところはありますね。イノベーションのマーケターとしての魅力もそこです!

会社によっては、経営層が細かい施策やKPIまで決めるケースも多いんですよ。でもイノベーションは基本的に合議制で決めることが多いです。裁量権とも少し違うと思っています。

自分の権限で色々決めてしまうと、私含めて何かを見逃してしまうことがあると思うんです。そのため、意思決定の場に参加をして、自分の意見も加味されながら全員で一番納得のいく方法を決めるというところが楽しいです。

準備して調査して調べた上で「これはいけるでしょ?」と思って言った意見は割と採用されやすいです。逆に、私の立場でも準備不足でポンっと適当に言ったことはもちろんあしらわれます(笑)。そこに対して役職や立場はあまり気にしてないです。判断の材料を数多く探しているというだけですね。

ーー全員で議論しやすい環境もイノベーションの魅力ですね!そんなイノベーションで働き続ける原動力は何ですか?

- 仁義が強い性格で、お世話になっているから

- 他の業界でわざわざ働かないと知れないことがほぼないから

- 業界の変動性の高さについていけるよう臨機応変な判断が理解される環境

主にこの3つです。

興味のある業界があっても、交友関係が広いこともあり、プライベートでも話を聞ける機会はあるので、紹介してもらって飲みに行ったりしています(笑)。もし、イノベーションを離れるなら起業する時とかですね。ただ、起業して何か新しい事業をするには、特にマーケティングだと資金力が結構必要になります。

だから、

- 自分の興味が今ここにある

- イノベーションの資金力・予算を活用出来る

→ある程度肌感も掴めている上に、予算も回せてそこそこの利益を生み出せる形。

というのもあって、今の環境が楽しいなという感覚です。豊富なアセット(企業の資産)を使ってのマーケティングというのは、イノベーションならではですね。

(ベンチャー企業の風土もありながら、大企業並のアセットを使える。まさにミドルベンチャーの強みですね!)

ーーそんな豊富なアセットを使えるマーケティングも、現在4つのグループに分かれていますよね。おおまかなグループごとの業務内容について教えてください!

プロモーションユニット

①プロモーショングループ

認知拡大を目的に広告を出稿しています。より多くの人にプロダクトを見てもらうことや、サイトに来たユーザーがどうしたら目的を達成してくれるかというような目的で様々手法の広告を扱っています。

②ユーザーサクセスグループ

広告や他の施策から来たお客様一人一人のニーズに対して臨機応変に対応しています。主力のITトレンド( https://it-trend.jp/ )は製品の比較サイトなので、多くのお客様は何も分からなかったり、課題がある状態です。だからこそ、その人が本当に選んだ製品で満足しているかを確認するために、追加で要望をお聞きしたり、それに応じて対応するということをしています。対象としては、資料請求をするBtoBの企業様で、短期的にアプローチすることが多いです。

コンテンツユニット

③SEOグループ

(Googleなどの検索エンジンでWebサイトを上位に表示させる対策)

ユーザーのニーズに合ったコンテンツを掲載するWebの記事作成を主に行っています。googleやyahoo!などで検索するユーザーのキーワードに応じて、「どのようにしたら自社サイトが引っかかるようになるのか。」という試行錯誤を繰り返しています。

④製品DBグループ

自社のIT製品比較サイトは、製品にまつわる様々な追加の情報(価格・機能・システムとの連携など)を充実させています。具体的には、製品の口コミデータと様々な関連情報を集めるなどをしています。

ーーそれぞれどのような人が向いていますか?

そうですね。プロモーションユニットとコンテンツユニットの大きな違いは、結果の出るスピード感です。それぞれ得意な方に任せた方がいいと思っています。

プロモーションユニットは短期的な結果が分かりやすいです。お問い合わせの発生有無やお客様の目的に対してお応え出来たのかという結果がそのまますぐに出ます。その反面、結果によっては四半期ごとに大幅にプロジェクトが変わったりもするので、臨機応変に対応できる人ややることが大きく変わっても気にしない人が向いていると思います。

一方で、コンテンツユニットはサイトのページを作成したり、データを集めて公開しても、すぐに結果が出ることはほぼないです。「長い目で見たら着実に積み上がってるな。」「とりあえずこれだけデータが貯まったからこれに活用できそうだな。」というような形で行動と成果に時間差があるので、割と辛抱強くないとできません。その反面成果も大きく、コツコツ積み上げるのが得意な人に向いていると思います。

ーーマーケティングで仕事のやりがいや嬉しさを感じるのはどんな時ですか?

マーケティングに限らず、仮説検証で数字が出ると「仮説が正しかった」という自信になります。自分がレベルアップしている感覚を得られるのが嬉しいですね。大企業の方や著名人の方と話す際にも、自分の能力の積み上げ度合いが確認できるので自信に繋がります。

ーー成長の可視化は自信になりますよね。プレイヤーとしてだけでなく、マーケティングの責任者としてマネジメントで意識していることはなんですか?

人とのコミュニケーションや認識には必ずズレが発生するということを意識しています。自分の意図と相手の受け取り方がズレることはある意味当然です。ただ、自分より相手の認識の方が良いこともあるので、そのズレを修正するかは場合によります。

同じ状況を前に、自分とこの人は考え方は違うのかや、この人だったらこういう考え方をしそうだなということを常に意識しています。普段から部下ともよく話しているので、考え方の癖や性格、今までのアウトプットの傾向などは把握してますね。

ーーイノベーションのこれからの成長に向けて、マーケティング部門は何に取り組みますか?

各々のメンバーのレベルアップと広い視野を持つことです。目指さなければならない業界や市場の範囲がすごく大きくなるので、情報を集める能力、処理する能力、整理する能力が今より上がっている必要があります。マーケティングが2〜3倍の規模になったとしたら、今まで通りの組織ではいられないでしょう。組織力をあげないとついていけないだろうなとは思っています。

(「組織力」が大事なんですね。)

ーー組織力の向上に向けてどんな課題がありますか?

短期と中長期の方針の切り替えですね。例えば、短期だと「今期のプロジェクトのために、今必要な人員を採用しよう」という考え方。中長期だと「先行投資で人を入れ、育てた結果これくらい規模が大きいことが出来るだろう」という考え方。この2つの切り替えのタイミングが難しいです。

さらに課題になってくるのが、「信用する」と「ズレを許容する」ということ。先ほども言いましたが、齟齬は絶対に起きてしまうので、「起きる前提で動けるか」「発生場所はどこか」のキャッチアップが重要です。一番中心をズラさないために、どこでズレが生じているのかがわかる仕組みを作らないといけない。だからこそ、それぞれが自発的に意見を言いやすい環境が大切だと思っています。

ーー最後に、これからイノベーションのマーケティングに挑戦したいと考えている読者に向けて、メッセージをお願いします!

大きいものも小さいものも含めてチャレンジできる環境があると思っています。予算の話も、事業のインパクトの話もあると思うのですが、割と大きい動きの中で大企業とは全然違う、広い範囲でのチャレンジができると思います。

チャレンジしたからといって必ず上手くいく訳ではないので、逆に失敗も経験できます。私の見ている範囲だと特に、何がダメだったかというのがすぐに分かる仕組みなので、チャレンジしてそのフィードバックをすぐ得られる環境です!