「なりたい・ありたい」を支える会社、CRAN。そのパーパスの裏側に迫る。 | 茨城いすゞ自動車株式会社

こんにちは CRANでインターンをしている杉本です!立教大学経営学部の4年生で、来年の春から正社員として働く予定で、今はインターンとしていろんな業務にチャレンジ中です。少しだけ自己紹介をさせてく...

https://www.wantedly.com/companies/ibaraki-isuzu/post_articles/1001872

こんにちは、CRANでインターンをしている杉本です。

前回は、CRANの"パーパス"についての取材内容を記事にさせていただきました。

▼前回の記事はコチラ!

今回は、CRANが大切にしている「7つのこだわり」の中から、「誠実」と「協和」に焦点を当ててお話しします!

この2つの価値観は、単なる行動指針ではなく、メンバー一人ひとりの仕事の進め方や人との関わり方、そして組織文化そのものを形づくっています。

そこで、コンサルタントとして第一線で活躍する大山と、経営管理チームで組織を支える村上にインタビューし、そのリアルをお届けします。

〇7つのこだわりとは

〇「誠実」とは?

◇大山の「誠実」ー コンサルタントとしての信頼を築く

◇村上の「誠実」ー 等身大の自分でいること

◇まとめ──7つのこだわり「誠実」とは

〇「協和」とは?

◇大山の考える「協和」ー 全員で向き合うこと

◇村上の「協和」ー違いを受け入れて、同じゴールを目指す

◇「協和」とは──協和は“エンジンオイル” 摩擦を推進力に変える

〇会社のためじゃなく、自分のために働ける文化

「7つのこだわり」は、茨城いすゞやCRANのメンバー全員が共有する行動指針です。

これは、ビジョン「地域を代表する会社」やミッション「『運ぶ』を支え地域社会を笑顔にする」を実現するために生まれました。

どの事業や職種にも通じる価値観であり、その中でも「誠実」と「協和」は人と人との関わりやチームワークを支える根幹です。

言葉としてはシンプルですが、日々の業務の中で体現し続けることは簡単ではありません。だからこそ、CRANではこれらの価値観を「言葉で終わらせず行動に移す」文化があります。

そんなCRANの文化をお伝えするために、大山と村上の経験から「誠実」と「協和」の実践について深堀していきます!

新卒でCRANに入社し3年目の大山は、入社当初「誠実=正直」「協和=仲良くする」といった表面的な理解しかできていなかったと振り返っています。

しかし、日々の業務や先輩との関わりを通じて、その意味は深まっていきました。

特に印象的だったのは、新人時代のメンターとのやり取りです。

間違いや改善点を遠慮なく伝えてくれた先輩の姿から、

「誠実」とは相手を想い、本当に必要なことを伝える行動

だと学びました。

私自身もインタビューを通じて「誠実」の大切さが理解できました。一方、それを行動に移すとなると一筋縄では行かないのではないかと思い、大山に疑問を投げかけました。

前提として「誠実」な行動というのは時に困難だと大山は考えています。伝えにくいことを言うことは、誰にとっても勇気がいることです。相手の気持ちを損ねてしまう可能性もあります。それでも、恐れて伝えなかったら、「誠実」ではありません。

大山がその姿勢を貫ける理由は2つあります。1つは「信頼されるコンサルタントになりたい」という思いです。お客様の人生の分岐点に関わる仕事だからこそ、将来を見据えて伝えるべきことは伝える必要があると考えています。

もう1つは、奄美大島出身として「将来地元で起業したい」という夢です。地域を背負う存在になるからこそ、「誠実」であることは不可欠だと話します。

大山の話から、「誠実」とは、単に正直であることではなく、相手の目指しているものや考えをきちんと理解したうえで、必要なことを伝え、行動に移すこと。そうした「目的志向」の姿勢があってこそ、「誠実な行動」が成り立つのだと感じました。

村上は前職で新卒として求人広告の会社に入社。法人営業として中途採用領域の求人広告媒体を主に担当していました。

しかし当時は「どう評価されるか」を強く意識していて、成果を出すことに必死になっており、自分が「どうありたいのか」という軸がはっきりしていなかったそうです。

その時感じていた違和感から、「もっと自分らしく働きたい」という気持ちが芽生え、CRANへの転職を決意しました。

入社した際、「7つのこだわり」の価値観は、意味は知っていても、馴染みが薄かったそうです。

特に印象に残っているのは、入社初期のとある会議で、自分の考えをうまく伝えられなかった経験です。

「最初は、正解を探してばかりいて、自分の意見が言えなかったんです。でも、周りのメンバーは『分からない』ことをちゃんと口に出していたんです。それを見て、『あ、素直でいいんだ』って気づかされました」

村上自身、以前から「わからないこと」や「自信のないこと」を口にするのがあまり得意ではなかったと振り返っています。しかし、CRANという環境で働くことで無理に背伸びせずに「素直な自分」でいられるようになりました。

以前は相手も求める正解を探そうとしていましたが、今では無理せず本音を出せるようになり、それが自分にも他人にも「誠実」であることだと意識しているそうです。

村上は

「誠実」であることは、「感謝」や「反省」の気持ちを表すこと

でもあると思っています。

日々の仕事はお客様や仲間の協力なしには進められず、『ありがとう』と伝えることは欠かせません。ただ、その一言は気を抜くと後回しになりがちです。だからこそ、普段から言葉にすることを大切にしているそうです。

同じように、自分の非を認めて謝ることも「誠実」の一部であり、自分にミスや配慮不足があれば、反省し、相手に誠意を示す。それは信頼を取り戻す第一歩であり、長期的な関係づくりには欠かせないと話してくれました。

大山と村上、2人の話から見えてくる「誠実」は、単に正直であることや、言葉を飾らずに本音を伝えることだけではないと考えます。

また、「誠実」は言葉のやり取りだけで完結するものではありません。日々の感謝をきちんと伝えること、そして自分の非を素直に認めて謝ることもまた、信頼を築く上で欠かせない行動です。

つまり、

「誠実」は目的を見据えた本音の対話と、感謝・反省を通じて築く信頼関係の両輪で成り立つ価値観

だと思います。CRANではこれらが日常的に実践されることで、個人の成長とチームの成果、そして長期的なお客様との関係構築を目指しています。

続いて「協和」の価値観について深堀していきましょう。

実は、「協和」の価値観について、大山はあまり難しさを感じることはなかったようです。

元々「自分よりも周りの人のために動きたい」という性格で、自分自身の考え方や振る舞いの中に、すでに「協和」の姿勢が根づいていたと感じているそうです。

そんな大山にとっても、CRANでの経験を通じて「協和」の価値観の理解はさらに深まりました

というのも、CRANでは、「一人で抱え込まない」という文化があり、個人の案件においても、「全員で一緒に考える」という姿勢が自然と根付いているからです。

効率だけを重視すれば、一人で取り組んだほうが早い場面もあるかもしれませんが、それ以上に、

チーム全体でより大きい価値を届けることのほうが大切だ

という言葉もありました。

そうした姿勢こそが「協和」なのではないかと大山は考えています。

「協和」と「仲良しこよし」とは目指しているものが異なります。時には意見をぶつけ合うこともあります。でも、衝突を避けずに語り合える土壌があるからこそ、一人ひとりの持つ「個性」を発揮することができ、それが本当の意味での「協和」が成立しているのではないでしょうか。

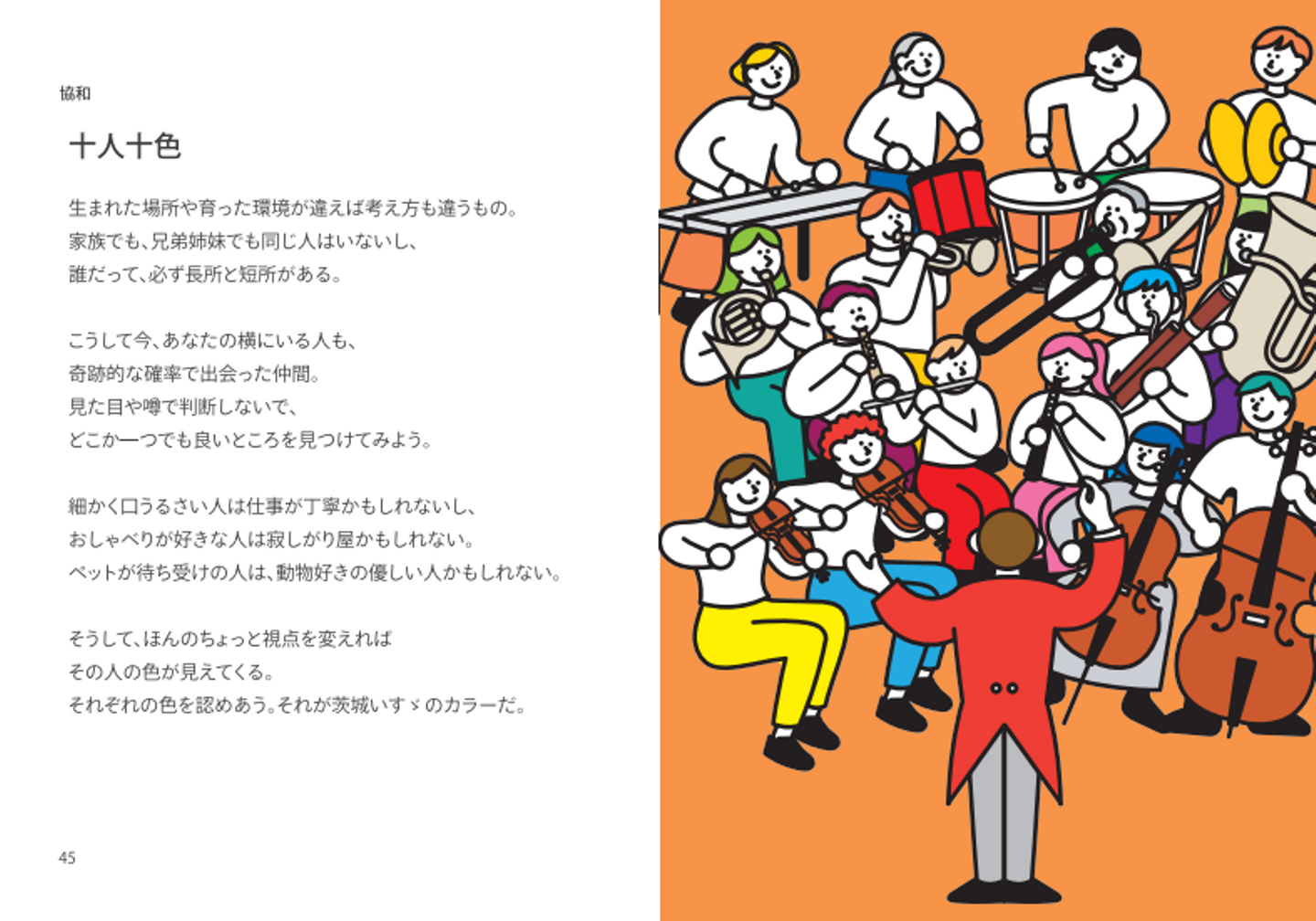

村上は「協和」について、学生時代の部活の経験から話してくれました。

部活のメンバー全員が同じ性格や個性を持っていたら組織として成り立たないし、強くもならない。色々な人がいて、多様な考えを持つからこそお互いを補い合って組織として強くなります。

一方で、全員が自分の考えに固執していたら、どれだけ多様な考えがあってもチームとして最大限の価値は発揮できません。だからこそ、チームとして強くなるために、他人を受け入れる「協和」の姿勢が必要であると村上は考えています。

CRANは人材コンサルタントチームと、村上が所属する経営管理チームに分かれています。組織全体に働きかける立場であり、「協和」の価値観が欠かせません。

経営管理の仕事は、直接的に売上に関わるわけではなく、他のメンバーが力を発揮できるようにサポートすることが、結果的にチーム全体の成果につながります。村上だけが頑張るのではなく、どうすればチームとして強くなれるかを考える。そこに「協和」の精神を感じているそうです。

その際、「正しさを押し付けないこと」が重要になります。

村上が考える「協和」とは、

お互いを認め合い、感謝し合い、チームとして同じ目標に向かって進もうとする姿勢

です。

それを実践するには、自分の正しさを押し付けず、理解し合おうとする意識が欠かせないと話してくれました。

助けられたときは感謝を伝え、良い仕事をしたら称賛し、困っていれば手を差し伸べ、必要であれば指摘もする。そうした関わり合いの積み重ねが協和を形づくると村上は考えていました。私はこの点で「協和」は先にお話した「誠実」と密接な関わりがあるようにも感じました。

大山は「一人で抱え込まず、全員で一緒に考える」という姿勢を大切にしていて、村上は「正しさを押し付けず、感謝や称賛を通じて歩み寄ること」が大事だと語ります。

2人の考えに共通しているのは、

「十人十色」の仲間がそれぞれの個性を持ち寄り、その違いを摩擦ではなく推進力に変えていくこと

です。

つまり、「協和」は単なる同調や仲良しではなく、多様性をつなぐ潤滑油のように機能しながら、組織を前進させる価値観。CRANにとっても欠かせない基盤であり、それがあるからこそチームは最大のパフォーマンスを発揮できるのだと感じました。

CRANの「誠実と協和」は、単なる行動指針ではなく、「人としてどう在るか」を問う価値観でした。

茨城いすゞが公開している「7つのこだわりカルチャーブック」の「誠実」についてのページに以下のような言葉があります。

「会社のためじゃない、自分のために。」

という文章が印象的でした。

CRANで働いているから「誠実」や「協和」でいなければいけないのではありません。

むしろ逆で、「自分自身に誠実でありたい」「誰かとちゃんと向き合って働きたい」という思いを持った人が、自然とこの場所に惹かれ、集まっているのだと感じます。

CRANは、そうした価値観を大切にしたい人にとって、背中を押してくれるような環境です。「誠実」「協和」であることを求められるのではなく、「自分がそう在りたい」と思えるから、働く意味があるのだと私は思います。

今回の記事を通じて、みなさんにもCRANという組織の土台となっている2つの価値観について少しでも知っていただけたらうれしいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

※CRANで活躍する先輩人材コンサルタントと最後にパシャリ✨

ーーーーー

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

現在CRANでは、新たな仲間を募集しております。

CRANにご興味がある方は、ぜひHPよりお問合せください♪

最後までお読みいただきありがとうございました!

ーーーーー