- テックリード

- ハードウェア

- フロントエンジニア

- Other occupations (5)

- Development

- Business

人が動かなくてもいい時代に、テクノロジーで身体を動かすための新しい目的を作り出す。

株式会社フリックフィットは、センシングモジュールardiの企画・開発を手掛けている企業です。スマートウオッチで心拍数等のバイタルデータを計測するように、靴をスマート化して足から得られる情報を計測・分析し、健康をサポートすることを目指しています。今回はCEOである廣橋博仁に会社設立の経緯や将来のビジョンについてインタビューを行いました。

株式会社フリックフィット設立に至る経緯を教えていただけますか?

以前、3Dプリンターの会社を経営していたときに、人の体をスキャンしてギプスを作っていました。そのときは、スキャン技術やアルゴリズムを開発して3Dプリンターでビジネスしようと思っていたのです。

人の体の計測データに興味を持ち、人の3Dデータを活用したビジネスを考えていて、仮想空間で試着できるようなしくみを作るというアイディアを思いつきました。

しかし、体のどこをどのようにスキャンするか、得たデータをどこに貯めるかという課題がありました。また、アマゾンがこの分野を研究していることを知って勝ち目がないと思い、考えたのが靴だったのです。体全体ではなく靴だけだったらイケるんじゃないかと。

そこで靴にフォーカスしたのですね?

昔、足形を測るデバイスを見たことがあって、靴を選ぶ際に足を測る文化があるのだと思いました。しかし、足を3Dスキャニングして足の状態がわかり、店員がお勧めの靴を提案することについて、何となくロジックが合っているような合っていないような気がしたんです。

よく考えたら、足のデータではなく靴の内部データがキモではないかと気がつきました。足は外側を3Dスキャンしますが、口の中や鼻の中を測るのは口腔内スキャナーといって、まったく違う技術です。広い洞窟ならともかく狭い空間を3Dスキャンするのは難しいのです。

靴には元になる木型があります。この木型さえあれば、足のデータと靴のデータを重ね合わせることで仮想上の試着ができるのではないかと考えました。足形を測るデバイスは外部のものを使えばいいので、靴の3Dスキャンデバイスを作ろうというプランを持ちました。それが2015年頃のことでした。

それが株式会社フリックフィット設立につながったのですか?

3Dプリンターの会社は売却し、株式会社フリックフィットの事業を始めました。足の計測デバイスは他社のものを使い、靴の内部を計測するデバイスの開発に着手したのです。

足と靴をマッチングするようなしくみはECのプラットフォームが使うだろうと想定し、アリババのプラットフォームを使って中国へ提供するプロジェクトが進んでいたのですが、コロナで頓挫してしまいました。

その頃、ご縁のある会社がイギリスの会社とセンシングデバイスを開発していて、それを手助けする仕事を弊社が業務委託のような形で受注していました。それが2年くらい続き、2020年頃、弊社がメインで開発することになったのです。

そこから現在まではどのような動きがありましたか?

プロトタイプの次の仕様を作るために、ハードの開発チームを作ったり、アルゴリズムの開発チームを作ったり、メンバーを変えながらずっと開発を続けています。

プロダクトアウト(自社の技術を優先した商品開発)的な製品なので、どのようなときに使うものなのかを探るために共同研究も始めました。

最初は靴のブランドとしてデビューさせて、BtoCで販売する予定でしたが、サプライチェーンも何もわからないところからのスタートでした。その間にREDLISTというブランドを立ち上げたりしていました。

REDLISTの立ち上げはどのような経緯だったのでしょうか?

REDLISTは絶滅危惧種の野生動物の保護を啓蒙するプロジェクトで、収益の一部は野生動物の保護活動に生かされます。プロダクトのデザインは絶滅の危機に瀕する野生動物に想を得たものです。

REDLISTのアイディアを思いついたこと、靴を作るノウハウがあったほうがいいと思ったことから、靴ブランドを自社でやってみようという話になり、REDLISTというスニーカーのブランドを始めました。

靴の販売や靴の製造プロセスをより理解するためにやっていたという側面もあります。

ardiとはどのようなものですか?ardiで何を実現したいですか?

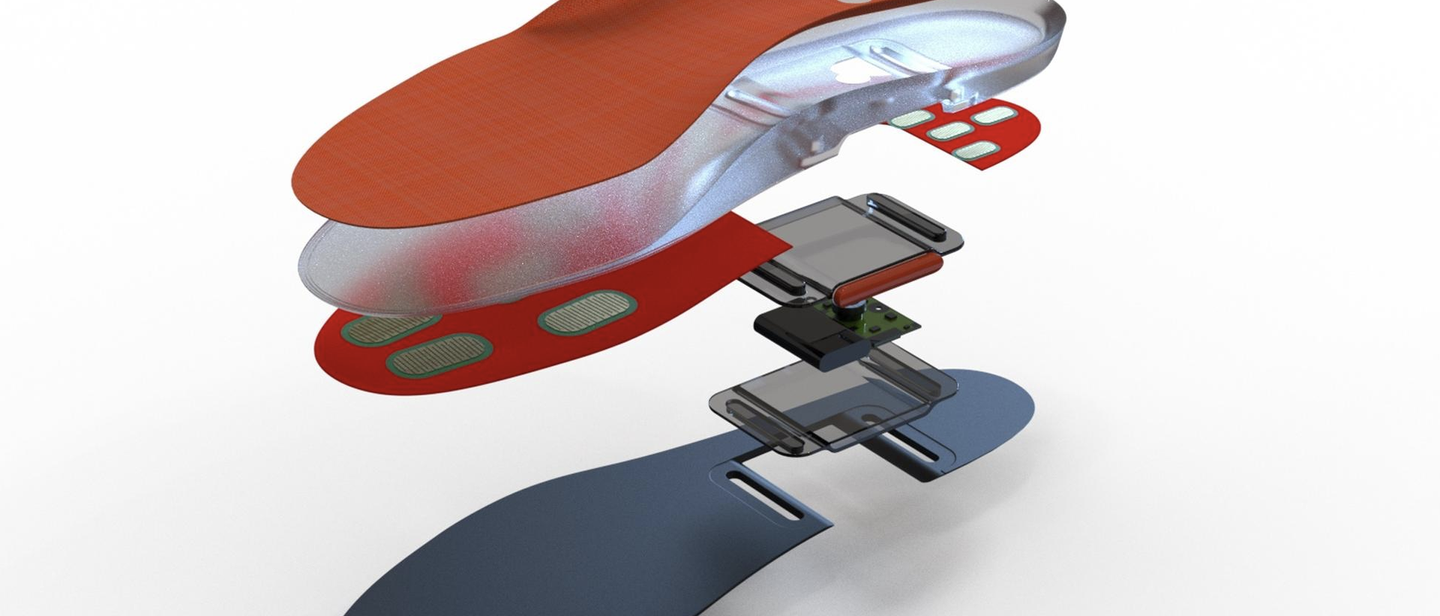

センシングモジュールardiはインソール型のウェアラブルデバイスで、足の動作データを収集・分析することが可能です。このデータを健康管理や怪我・病気の発見に活用するビジネスモデルを構想しています。

消費者には自分でも気がついていないような隠れた本音があるものです。例えば、肩が凝っていて整体に行くと、施術者に肩を治してほしいといいますが、実は肩懲りを治すことでほかの価値を得たい場合があります。実は歩きやすくするための手段かもしれないし、同じ人でもその時によって変わるかもしれません。

そのような考え方を基にすると、ardiで実現したいことは、単に足が速くなるというだけでは面白くないだろうと思っています。何かardiを使って「こういう目的を達成できた」と人が語りたくなるようなストーリーがあったら話題になるのではないかと。そしてそれを語りたくて使ってみるということもあるのではないかと思います。

開発を進める上で大変だったことはどんなことですか?

ハードを作る時点で手こずったのは、データが壊れてしまったり通信がうまくつながらなかったり、そのような不具合が非常に多かったことです。IoTは変数がとても多く、何回も失敗してやり直したので、時間とお金をたくさん使いました。もっといい進め方があっただろうと思います。

IoTの開発で大変なのは、ユーザーの体験やフィードバックを基にしていろいろブラッシュアップしてプロトタイピングして作っていくのが難しいことです。ハードを作らないとそのイメージはなかなか湧いてきません。

あとは資金調達が大変です。まだプロダクトが世に出ていない状態なので、ベンチャー投資だとするとシード投資になりますが、お金と時間が非常に多くかかるので投資効率がよくありません。

ardiをリリースして流行ったとしても、誰かがすぐに同じものを作ろうとするのではありませんか?

そうかもしれませんが、かなり時間がかかるんじゃないかな。アルゴリズムやデータサイエンス、UXやUI、ビジネスモデルやフィットネスのトレーニングなど、専門分野がかなり多岐に渡っているので、開発チームを作るのは大変です。開発における座組がうまくできていることとビジネスモデルのところが僕らの優位性だと思っています。

ardiが一定の認知を得られる可能性は7割くらいあるかなと思います。あとの3割は、本当に構想しているようなメニューが実現できるか、チューニングがユーザーのかゆいところまで手が届くのか、という課題です。

構想自体は正しいと思っているので、あとは市場投入のタイミングが非常に重要だと思います。

どのようなビジネスモデルを目指していますか?

僕が目指しているビジネスモデルのイメージは任天堂なんです。ファミコンを作ってもファミコンの本体だけ持っていてもしょうがない。スーパーマリオがないと面白くないじゃないですか。

僕らは自分たちのデバイスを持ったうえで、今からスーパーマリオを作りはじめる感じです。そのデバイスがないと使えないので、もしうまくいったときは独占的なわけです。

通常の初期ならハードに載せるアプリケーションを開発すればいいだけの話ですが、僕はハードから始めているので任天堂みたいにできる可能性があります。

2050年、人の動きはどのようになっていると思いますか?

いろいろなことが便利になり、人が動かなくてもいい時代になるんじゃないかと思います。なので動くためのモチベーションを能動的に作っていかないといけないかもしれません。昔の人からすると、スポーツジムにお金を払うなんてバカげたことだと思えるでしょう。

体を動かす目的を作ることが新しい価値になるのではないかと考えています。テクノロジーの進化によって体を動かさなくなる危機があるので、目的が失われる速度にあわせて目的をどんどん作っていかないといけない。健康になるためには能動的にお金を使わないといけない時代になっていきます。

例えば、信用スコアは人の信用度が数値化されたもので、年収や勤務先、購買行動などのデータに基づいています。将来は、ウェアラブル端末から得られたデータが分析され、健康であることが年収などと同等の価値を持つようになるのかもしれません。

心拍数などのバイタルデータが簡単に計測できるように、弊社はセンシングモジュールArdiの開発によって足から得られるデータを活用し、新たな価値を提供していきます。

/assets/images/21593533/original/92eb6446-f149-4146-b030-df4b28dadf84?1752547980)

/assets/images/21593533/original/92eb6446-f149-4146-b030-df4b28dadf84?1752547980)

/assets/images/20276899/original/bacad8ef-0512-4235-a30a-89ec67694f29?1737955493)