二足歩行から440万年、AIとともに次の進化が始まるーー ardiが切り拓く「動作プラットフォーム」の未来

目次

創業までの道のり― ファンビジネスから学んだ「熱狂」の本質

フリックフィット社スタート―当初は靴と足の3Dデータでマッチングさせる仮想試着事業

中国での大規模プロジェクトとコロナでアルディが産まれた

ビジネスプロデューサーとしての哲学

「ardi」が実現する未来

フリックフィットが求める人材

2035年へのビジョン

創業までの道のり― ファンビジネスから学んだ「熱狂」の本質

――廣橋さんの経歴と、フリックフィット創業の経緯について教えてください。

経歴と呼べるかわかりませんが、10代後半〜20代前半の3つの経験が今の自分に大きく影響を与えていると思います。

一つ目はテレカ収集協会という中古テレホンカードを売買するコレクタービジネスをやっている小さな会社でアルバイトをしたことです。なんでも鑑定団でテレカをプライシングしている方の元で働かせてもらいました。招き猫の絵柄だけを集めてるドイツ人、電電公社時代の反転したミスプリントの富士山のテレカがとても高値で買われる等、独特な世界に熱狂して黙々とテレカを見つめながら身銭を切る大人たちの背中が今でも忘れられません。イタリアへ売りに出かけたこともあります。ニッチだけども、テレカ欲しさに世界を移動するくらいのコレクター魂を見れました。

二つ目はインディーズでのバンド活動をしていた経験です。ライブハウスをブッキングして演奏したり、ツアーを組むというと聞こえは良いけど自分たちで運転して地方をドサ周り、レコーディングして音源をつくりレーベルへ営業をしたりを全て手作りで行う経験は自分で仲間を集める(or参加する)、製品をつくる、告知する、売りこむという活動は、スタートアップそのものとほとんど同じなんじゃないかと感じています。とにかくガッツ、根性という感じでした。

三つ目はバンド活動をきっかけに当時CD通販が主業であったスタートトゥデイ社で働いた経験です。ベンチャー企業の勢い、海外CDをセレクトして売る側にまわりファンビジネスの本質を見れた気がします。紙のカタログからECへ移行し、さらに扱う商品がCDからストリートブランドへ移行し、売り方、売り物が変化しながら、ファンを巻き込んでいくのはまさにピボット経験かもしれません。好きなこと、クリエイティブなモノや売り方を実際のビジネスにしていくのはとても変え難い経験となりました。

その後、インテリア雑貨の商社勤務を経て、デジタルマーケティングの会社を現CoSである平等と一緒に立ち上げました。映画を中心としたコンテンツのデジタル戦略を手がけたり、アニメ映画へ投資をしていました。映画会社で新しい動画プラットフォームをつくる様なプロジェクトも行っていました。

*2012年に投資とマーケティングで関わった3DCGアニメーション放課後ミッドナイターズは、アジア5カ国で公開され興行収入約2億円を達成した

また、空中盆栽(Air Bonsai)というアート作品をアメリカのKickstarterで発表して、アメリカを中心に世界68カ国から大きな反響を頂いたこともあります。2016年当時のクラウドファンディングとしては、斬新な作品だったのでしょうか、動画の再生回数がとんでもない数になり、問い合わせも毎日よくわからない状態となりました。盆栽を地球に見立てて浮かべて見たというコンセプトです。こういうことも思い始めたらやらないと気が済まなくなる性分ですね。田町のガストでアーティストの知人と共に始めました。

*アメリカのクラウドファンディング「Kickstarter」で2016年当時の最大規模の1億円、68各国3800人程度に支援された

その後、縁あって3Dプリンター企業アイジェットに経営参画しました。アイジェットでは、立体版キンコーズのような3Dプリント出力を主力事業として、浜松町から15分くらいのところに200坪程の3Dプリントサービスビューローを設けました。日本でも最大規模の3Dプリントファクトリーでした。3Dプリントするだけではなく、データをつくるスキャンデバイスや簡単なソフトウェアを開発したり、アプリからプリントが注文できるサービスをつくったりして、多くのビジネスモデルを探索しました。中でも身体をスキャンして3Dプリントで出力していて、モノのカスタマイズや自分のパーソナライズといった考え方に夢中になりました。

*本当に様々なものを出力していた。出力する手前のデータ化する手法やデータ加工技術、プリンタ後の後処理もアイジェットは優れていた気がする

フリックフィット社スタート―当初は靴と足の3Dデータでマッチングさせる仮想試着事業

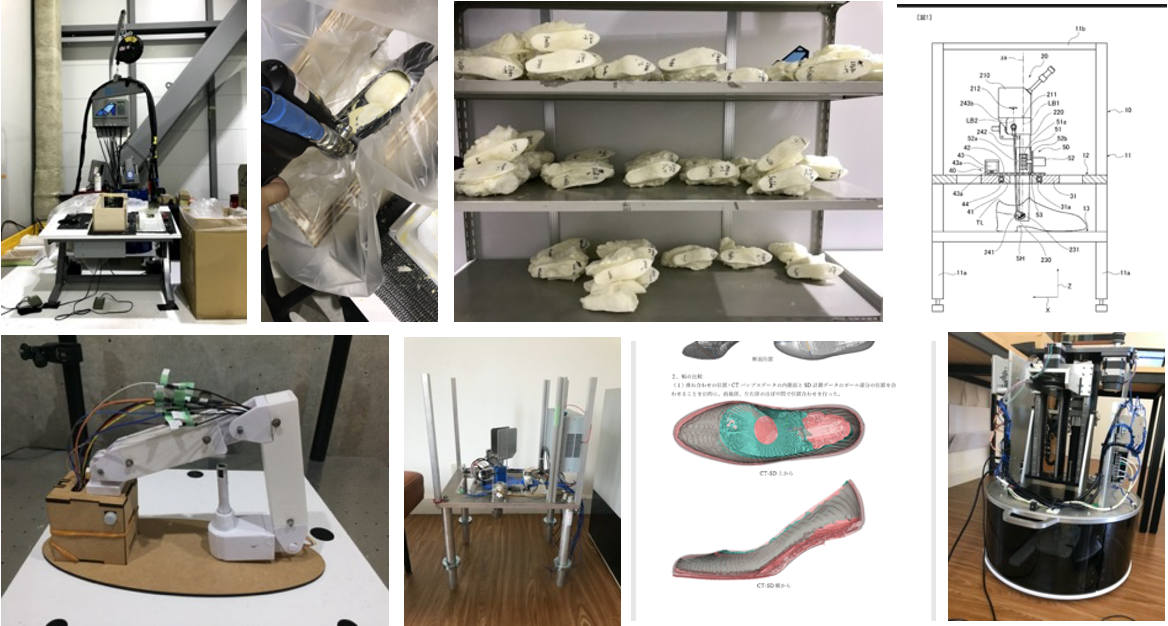

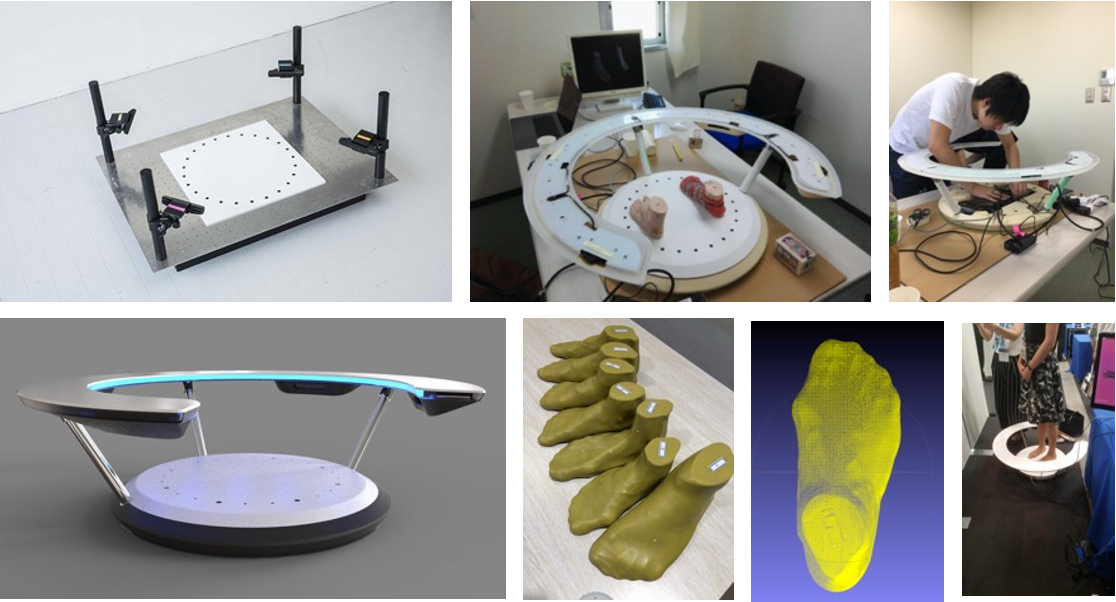

その時から「身体データ×〇〇」のようなデータを起点としたビジネスに可能性を感じ、靴のデータベースをつくり、足データとクラウド上でマッチングさせる仮想試着という概念を考えて、靴市場をDXターゲットにしたフリックフィット社を立ち上げました。靴ってECで買いにくかったり、返品が前提だったり。店舗は在庫スペースが必要で、家賃と人件費が嵩むビジネスなので、もっと効率的な市場にならないか考えていたことがきっかけです。革新的なポイントは、靴の内側にセンサー、モーター、ミラーを組み合わせた3次元計測する手法を発明し、独自のデバイスをつくりあげたことと、靴の内部に特化したデータベースをプラットフォーム的につくりだし、足の三次元データをクラウドでマッチングする仮想試着を始めました。足のデータではなく靴の内側のデータがキーになると2016年頃に気がつきました。

*靴の内側を三次元化させる為に様々な手法を試して、デバイス化させていった

*足を即座に安価なデバイスでスピーディーに三次元化させる為の手法と、計測UXを高める為のデザインを追求していた

*出来上がった製品。左からシューズデジタイザー、フットデジタイザー、タブレットで操作する

*国内の百貨店、靴店舗へ100箇所へ仮想試着システムを導入した。

中国での大規模プロジェクトとコロナでアルディが産まれた

――中国の最大手プラットフォームとの大型プロジェクトがあったそうですね。具体的にはどのような展開だったのでしょうか。

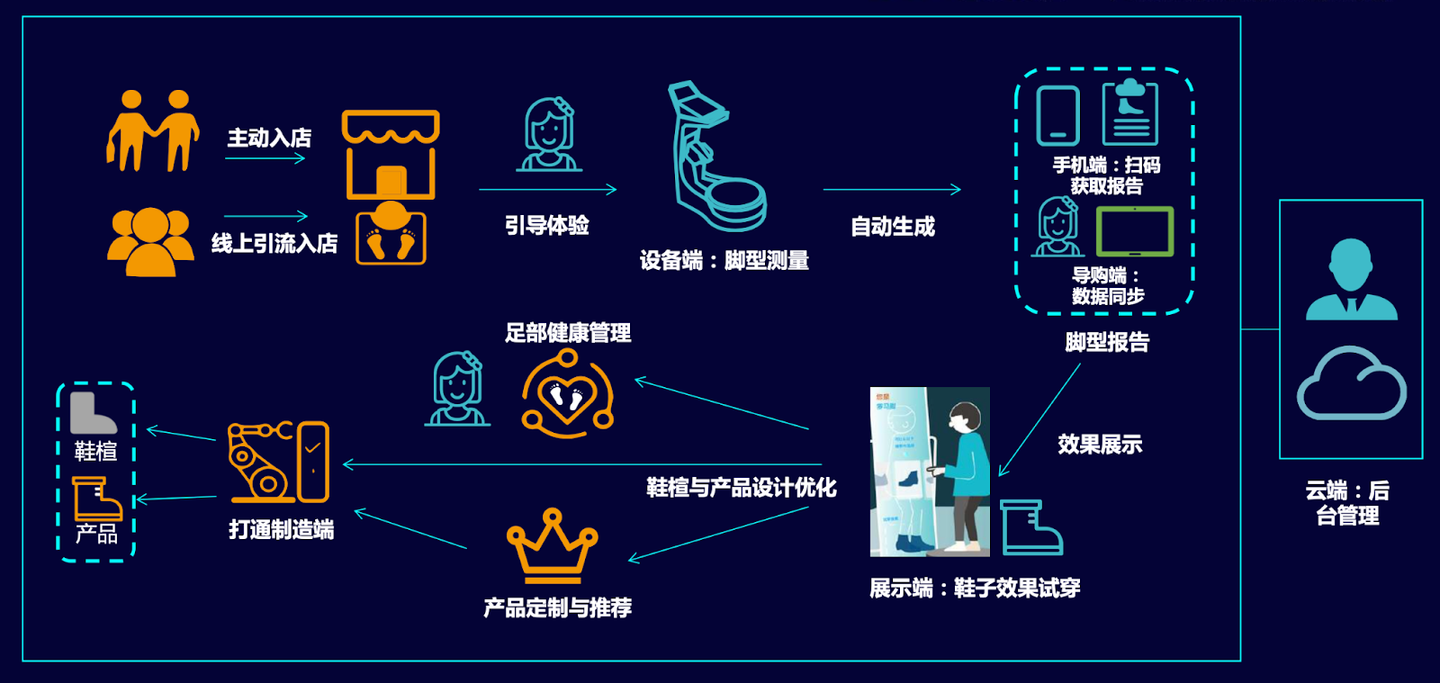

2017年頃から、靴の仮想試着事業を靴の小売店や伊勢丹等の百貨店、セレクトショップ等で使われはじめました。その頃、中国の最大手プラットフォームの新規事業部から声がかかり中国進出をし始めました。仮想試着のアイデアを思いついた時から靴販売に課題がありそうなAmazonから声がかかることを想定していてスタートしたのである意味光栄でした。

このECプラットフォームでは、靴の返品率が35-38%もあり、その課題にフリックフィットの技術を使った新しいOMO体験を構築。そのPoCを、中国最大の靴小売チェーンと3社で実施していました。プロジェクトが本格化してきた矢先にコロナが発生し、プロジェクトが頓挫してしまいました。そのコロナ禍でピボットして同じ足と靴を起点としたardi事業を始めました。

*当時構想し、進めていた靴産業におけるネットとリアルを組み合わせた新しいインフラ

ビジネスプロデューサーとしての哲学

――課題解決型のスタートアップとは違うアプローチですね。

僕の中では課題解決をしているつもりでもありますが、スマホアプリだけで何か実現するということは大分出尽くしているので、2015年くらいからは、あえてハードルの高い、ハードウェアやモノ的なアプローチ、ブランド、アート、新体験みたいな起点を意識して発案しています。同じ様な話ですが、現状の当たり前を見直す様な体験をつくり、人に問いかけるという様な姿勢でやっています。

2023年にREDLISTというブランドをつくったんですけど、これは絶滅危惧種をテーマにしたフラッグシップモデルで、次世代の環境への興味をもつきっかけをファッションブランドでできないかなと始めました。

合理性やマーケットイン的に事業を作れる経営者は多くいると思うんですけど、ブランドやアートを作っていく経営者は限られているという現実があります。僕は組み合わせて新しい概念と価値観を生み出すことにモチベーションを持っていて、その上で、人をエンパワーさせたいという気持ちがあります。

「ardi」が実現する未来

――2017年にスペインのMobile World Congressで、孫正義さんが「靴が超知性を持ち、我々は靴以下になる」と語っていました。まさにその未来を実現しようとしているのがardiなのでしょうか。

当時の孫さんの発言にもちろんインスパイアされています。でも人を靴以下にするんじゃなくて、僕は人をエンパワーさせたいと考えています。ardiはインソールの下に位置するウェアラブルデバイスですが、歩数計や健康管理デバイスになりたい訳ではありません。歩行というのは、筋トレや栄養管理といった意識的な活動とは違って、呼吸と同じように無意識に継続している健康活動で、日々の歩数だけじゃなく、重心や足裏のバランスの左右差、そこから人間の心身の動きまで推定できるようになります。

足元や動作のデータから得られる可能性はたくさんで、姿勢が変われば睡眠が変わり、睡眠が変わればメンタルが変わるという連鎖が起きると考えます。

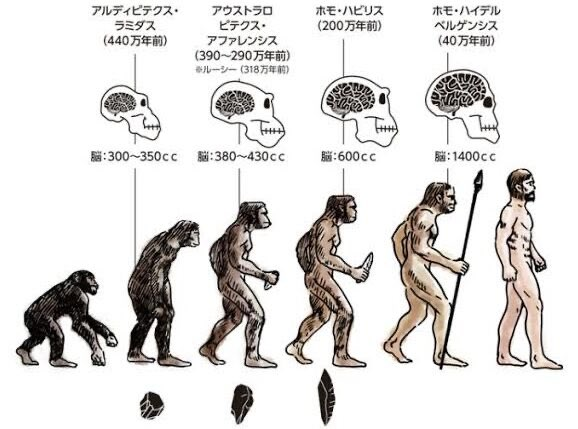

ardiという名前は440万年前の人類の祖先、アルディピテクス・ラミダス原人からインスピレーションを受け、拝借しました。人の定義って、二足歩行から始まっているという原点に立ち返って、ECやSNS、コミュニケーションのデジタル化、移動手段の多様化等、人はテクノロジーの進化で利便性を享受し、動かさなくても済む便利な社会になってきました。

一方、先の未来に向けてもう一度「動く」ことの価値を見直し、新たな動く目的意識をつくりたいという想いが名前に込められています。2035年の人類の数%の人が靴にセンシングを仕込み、日常動作を計測し、行動変容を目指すという社会を作りたいと考えています。

プラットフォーム戦略と事業展開

――ビジネスモデルと今後の事業展開について聞かせてください。

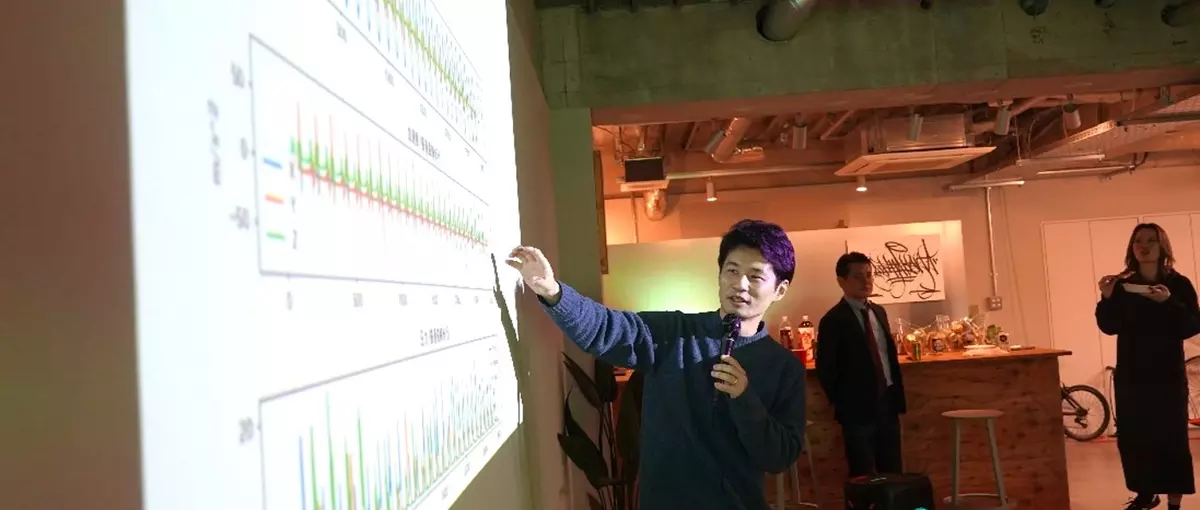

任天堂は約40年前にファミリーコンピュータというハードウェアプラットフォームを生み出して、今では時価総額18兆円の企業になりました。プラットフォームの元祖ともいえるビジネスモデルだと思います。ardiは任天堂もビジネスモデルを目指していて、ardi=動作OSという新しい分野をつくりたいです。動作OSにデバイスとアプリが乗っかっています。姿勢やフィットネスは主幹サービスで、これ意外にもいくつもの企業とアルディを活用したアプリサービスを進めています。動作OS ardiの上に、フィットネス、医療、スポーツ、ゲーム等、様々なアプリケーションを適切な企業パートナーと組んで展開する。そこにAIが掛け合わさることで、ユーザーが享受する豊かさや便利さは無限に広がっていきます。自分たちが有している技術、UX、知識に、パートナー企業のアセットを掛け合わせていくことで、一つの市場だけを取りにいくのではなく、様々な市場に可能性を広げることが戦略です。

現在、toBでは複数社とardiのプラットフォームを使った新規事業を一緒に開発しています。toCとしては、9月末にクラウドファンディングで一般公開となり、2020年から実に5年近い研究開発を経て、ついにプロダクトがユーザーの人生を変える瞬間に立ち会えることになります。

フリックフィットが求める人材

――どのような人材を求めていて、なぜフリックフィットで働く価値があるのでしょうか。

単なるビジネスの成功だけじゃなくて、本質的な価値を追求することに情熱を持ち行動できる方は相性が良いのではないかと思います。自分の構想を持って、それを形にしたいという思いで主体的に動ける人。そういう人とお仕事がしたいです。深く思考することも求められます。受け身だと難しいですね。

プロダクトがユーザーの人生を変える瞬間に立ち会える。これは本当に大きな感情報酬です。描いた未来が実現しやすい時代になっていると思うんです。企業もそうだけど個人も「自分らしさを追求した人間」が最後に勝つ時代。そういう時代を一緒に作っていける。

僕は右脳的に、感覚的に意思決定をすることが多いです。事業ドメインを決めるのは結構得意で、こういう時代が来るよなっていうのと、こういう時代を作っちゃえっていう、両方を考えています。正解のない時代だからこそ、正解を作っていく勇気が必要です。

2035年へのビジョン

――10年後のビジョンと、採用候補者へのメッセージをお願いします。

ardiによって人々の無意識が可視化され、自己理解が深まり、自分らしく生きることが当たり前になる社会を実現したいと考えています。日本をベースにしつつも、東南アジア、北米での展開を早々に考えていて、日本発のハードウェアプラットフォームとして足元の任天堂を目指し、これから10年かけて育てていくつもりです。

アルディという新しい概念と熱狂から生まれるブランドを作りたいと思っています。自己理解を深めて、自分らしく生きることが最高の贅沢になる時代。そんな未来を実現する過程に関わること自体が、何にも代えがたい経験になると僕は信じています。一緒に熱狂できる仲間を探しています。そんな未来を、一緒に作っていきませんか。

/assets/images/20334843/original/05d06cd7-e5d6-459e-a104-6571e5f740e8?1761109666)

/assets/images/21593533/original/92eb6446-f149-4146-b030-df4b28dadf84?1752547980)

/assets/images/21593533/original/92eb6446-f149-4146-b030-df4b28dadf84?1752547980)