物流業界では「2024年問題」に象徴されるように、ドライバー不足や長時間労働が大きな課題となっています。また製造業の現場においても、人手不足に伴う管理者の不在や、作業員の疲労の見過ごしによる労災といった問題が顕在化しています。安全性と持続性を両立したサプライチェーン構築の実現は、自動車業界にとっても避けて通れないテーマです。株式会社enstemは、AIとIoTを活用し、人のバイタルデータを可視化するソリューションを展開する注目企業です。

今回は弊社enstemの山本社長に事業の成り立ちから今後の展望を聞きました。

スポーツから物流へ ── 野球経験が原点に

山本:実は私の原点は野球なんです。中学からシリコンバレーに渡り、16歳の時には全米ジュニアオリンピック準優勝チームに所属していました。チームには現在もメジャーで活躍している選手がいて、私自身もインディアンズやロイヤルズからスカウトを受けました。野球を通じて、選手が日々のコンディション管理にいかに苦労しているかを実感した経験から、「テクノロジーでパフォーマンスを可視化できないか」という発想に至り、ウェアラブル端末を用いた取り組みを始めたのが起業の原点です。

はじめはバイタルデータの母数を増やすため海外に目を向け、東南アジアで生体データを集めながらスポーツ選手向けのサービスを展開していました。しかしコロナ禍で海外渡航が制限され、日本国内に目を向けた時に、物流の2024年問題に直面していることを知りました。そこで物流・製造現場にこそニーズがあると気づき、事業を現在展開している「Nobi for Driver」と「MAMORINU」という2製品にシフトしていきました。

ドライバーの「見えない疲労」を可視化する

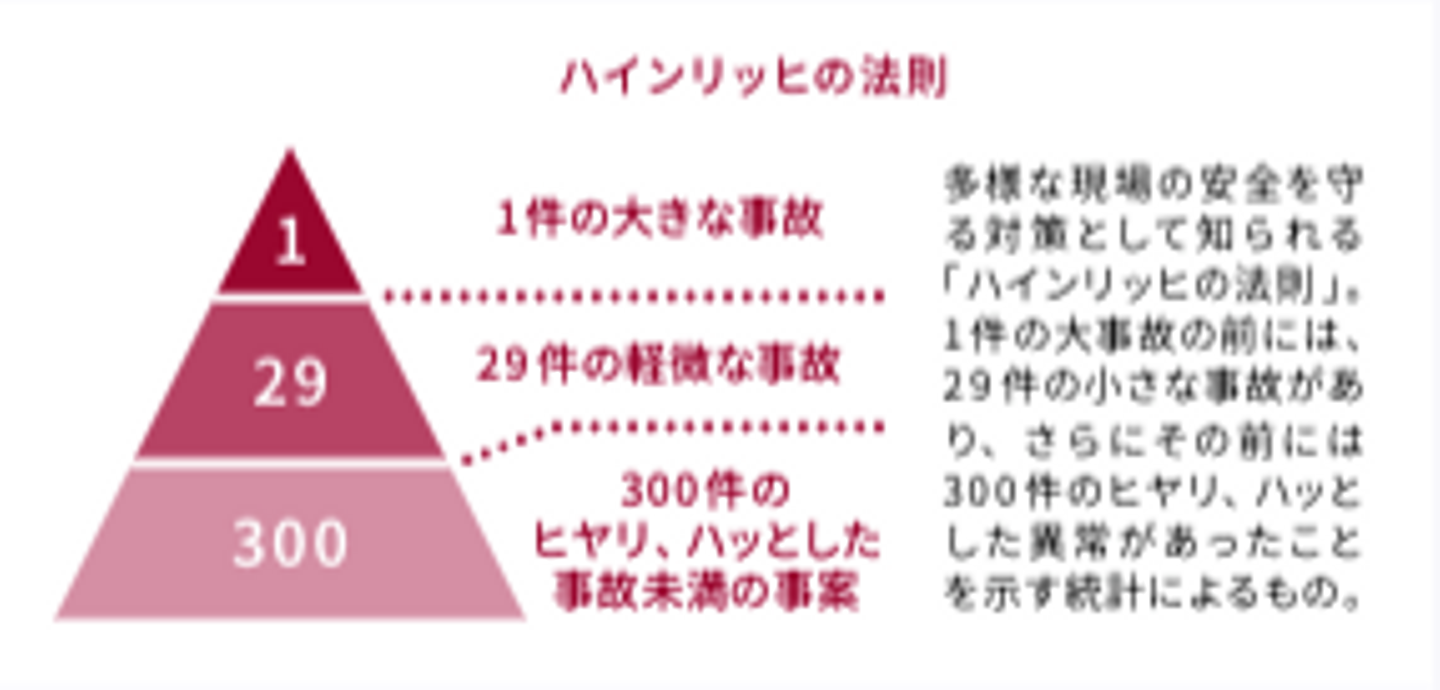

山本:Nobi for Driverは、ドライバーが業務スマホとウェアラブル端末をBluetooth接続し、スマホのボタンを押すだけで心拍測定が始まります。高齢の方でも直感的に使えるシンプルなUIにしています。心拍数に異常が検知されれば管理者に通知が届き、その時点で管理者側からドライバーに休憩を促すといった運用が可能です。ハインリッヒの法則にある「ヒヤリ・ハット」をデータとして蓄積し、重大事故を未然に防ぐ体制を整えたいと考えています。

「ありそうでなかった」ソリューション

山本:現場の方からよく言われるのが、「ありそうでなかった」という言葉です。従来のバイタル管理機器は高額で、大手企業でなければ導入が難しいという側面がありました。私たちは既存のウェアラブル端末に独自のソフトウェアを組み込み、リーズナブルな価格で提供しています。だからこそ中小のバス会社様や地方の運送業者様をユーザーとして獲得することができ、徐々に大手企業へと広がっていきました。

また、法改正により、これまで管理者が人手で行っていた点呼がICTやAIを使った遠隔・自動点呼へとシフトしつつあります。効率化の一方で、人と人との会話によって得られていた「調子の確認」という文化が失われる懸念もあります。

そのギャップを埋めるのがバイタルデータです。点呼が形式化されても、心拍データが裏付けとなり、管理者はより確信を持って「今日は休んだほうがいい」といった判断ができるようになります。これもドライバーの安全性を担保する上で不可欠な要素になっていくと思います。

過酷な現場を守る「MAMORINU」

山本:ドライバーだけでなく、倉庫や港湾、製造現場にも課題があります。製造業の現場では、セキュリティ上の理由からカメラ付きスマホを持ち込めないケースが多いです。一人で作業することも少なくない中、位置情報が分からず、もしその社員に異常はあっても周囲が気づくのが遅くなってしまう。これまで作業ログを手書きで残していた現場もありますが、カメラのないスマートウォッチ型デバイスであれば持ち込みが可能です。バイタルデータを安全に収集できることにより、現場の効率と安心の両立が可能になります。

取得したデータは端末側で学習されず、すべて弊社のサーバーに集約される点も秘匿性の高い製造現場では重宝されているのかもしれません。

海外展開への挑戦

今後は海外への挑戦も視野に入れています。日本で培ったノウハウを海外へ広げ、人と物流の安全を守る技術として展開していきたいと考えています。バイタルデータを命を守るインフラへ、健康起因事故ゼロ社会の実現を目指しています。

/assets/images/21975496/original/29150b42-d769-47c5-ab41-4bfd1811284d?1756969067)

/assets/images/6737970/original/2d5a883a-fae7-42fd-92ff-7ade192d65d6?1621578142)

/assets/images/6737970/original/2d5a883a-fae7-42fd-92ff-7ade192d65d6?1621578142)