Yuto Kayoのプロフィール - Wantedly

株式会社WALC, MedTech・MLOpsグループ 画像を用いた異常検知システムの開発を主に担当しています。 最近は、異常の幅を広げて機械のアラーム分析も担当しています。

https://www.wantedly.com/id/yuto_kayo

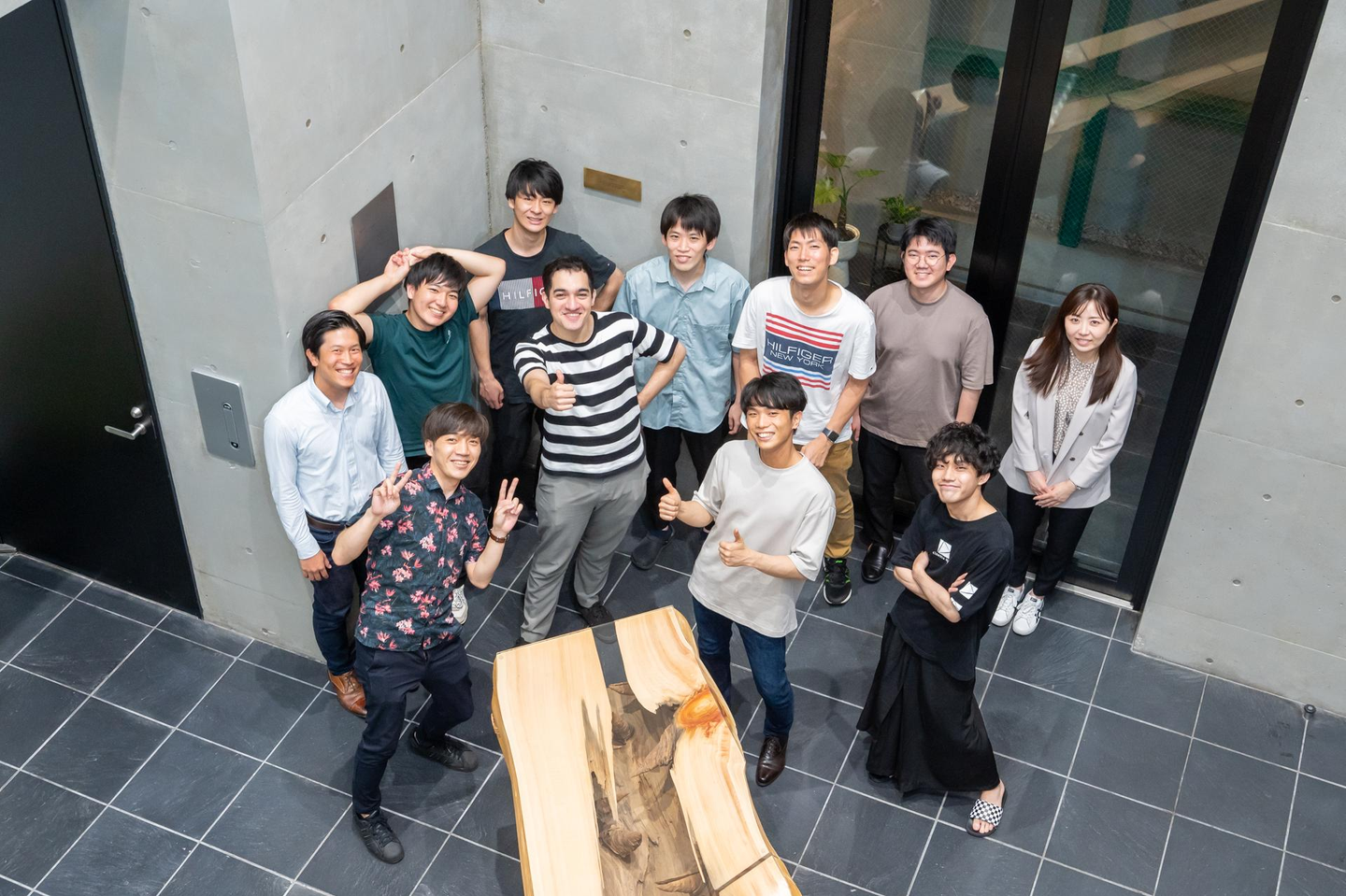

はじめまして、株式会社WALCの代表を務める櫻井です。

我々は、工作機械業界のリーディングカンパニー「DMG森精機株式会社」からスピンアウトした、製造業発スタートアップです。工作機械を軸に、AI・IoT・Cloudなどの最先端技術を掛け合わせた事業を行っています。

そして今回は、画像解析分野で活躍しているWALCメンバーをご紹介します。MedTech・MLOpsグループの 嘉陽 侑人(かようゆうと)さんです。画像解析における取り組みや、DMG森精機グループの一員としてAIに関わる面白さ、今後の展望などを語っていただきました。

ーーまずは自己紹介をお願いします。

MedTech・MLOpsグループに所属している嘉陽です。在学中にDMG森精機のインターンに参加したことがきっかけで、2021年4月にWALCの前身となる先端技術研究センターに入社しました。これまではAIを用いた、画像異常検知システムの開発に携わってきました。

ーー大学時代にはどのようなことを学んでいたのですか?

元々は医療系の研究に興味があって、医療機器の材料物性の最適化について研究していました。現在とは異なる領域ですが、根底にある「人の役に立ちたい」というモチベーションは共通しているのだと思います。

私たちが扱う工作機械は、マザーマシンとも呼ばれる他の機械を作るための機械で、例えば自動車メーカーが自動車を作るための機械をイメージしていただけると良いかと思います。漠然と人の役に立ちたいという気持ちで医療領域で学んでいましたが、インターンに参加してみて、工作機械に関わること=誰かの夢を叶える助けになることにつながると感じることができました。

ーーそもそもなぜインターンに参加しようと思ったのでしょうか。

個人的にAIに興味がありました。大学時代には全くプログラミングをしたことがなかったのですが、新しいことをやるなら今が最後かもしれないと感じて、参加することにしました。

実際にインターンで1年間コーディングやAIの勉強をさせていただき、参加したプロジェクトでもある程度の成果を残すことができたと感じたこと、またその過程で当時先端技術研究センターを運営していた松島先生の人柄にも触れて、DMG森精機への入社を決めました。

ーー現在はどのようなシステムを開発しているのですか?

私が現在担当しているシステムは、2つあります。

ひとつが、金属などの材料を加工する際に用いる、工具の異常を検知するシステムです。工具の刃先を撮影し、その画像をAIに入力することによって、工具がまだ使えるのか、もう交換した方がいいのかを教えてくれます。

もう一つが、アラーム解析システムです。工作機械は調子が悪くなるとアラームを出すのですが、その中から重要なアラームを取得して分析することで、機械の状態を判定して、修理が必要なことを伝えるシステムです。

今はアラーム解析の方に注力していますが、これまでのキャリアでいうと画像解析の方が多く携わってきています。過去には、電子基盤の異常検知システムにも携わりました。電子部品は多くの部品がハンダ付けされてできていますが、そのハンダが綺麗にくっついているのかどうかを、画像により判断する仕組みです。

ーー異常検知について、詳細を教えてください。

異常検知の仕組みは、「正常」か「異常」かの2択の判断ではありますが、実は「異常」には膨大なパターンが存在しているんです。

例えば、異常の工具と一言で言っても、刃先が摩耗しているのか、工具が折れているのか、刃先が欠けているのかなど、その状態は様々。刃先が折れている状態が分かりやすい「異常」であるのに対して、刃先が摩耗しているだけの場合には、形状が初めの状態とほとんど変わらないためAIに「正常」と判断される可能性があります。そうした間違いが生じないように、画像をラベリングをしながら、AIに教え込んでいかなければなりません。

そもそも、異常検知はAIを用いたタスクの中でも、難易度が高い分野です。理由は、AIの精度が求められるからです。異常を見逃してしまうと機械の故障に繋がり、お客様に大きな迷惑をかけてしまいます。特に日本の製造業界は、期待される精度がかなり高いと思っており、高い精度で要求を達成するには、ドメインの情報や創意工夫が必要でした。だから本当に精度を突き詰めていこうとすると、AIの知識だけではなく、工作機械や工具など、扱う対象の知識が必要なんです。

ーーAIがいろいろなパターンを学ぶ必要があるんですね。

そうですね。データサイエンティストというと、かっこよく聞こえるかもしれませんが、実際は何千枚も写真を見て、現場メンバーにヒアリングをして、画像のラベリングをして、さらにそのラベリングをした画像を現場メンバーにも見てもらって…とかなり泥臭い作業が必要になる仕事です。

異常検知には正解はありません。現場のデータは常に変わっていくので、最新のデータセットで100点をとることができるように、常にアップデートしていくことが大切です。

機械メンテナンスの自動化が可能なWALC CARE。

予知保全と最適化メンテナンスにより、早期故障検出と修理コスト削減を実現します。

ーーDMG森精機グループの一員としてAIに関わる面白みは、どういった点にありますか?

データサイエンティストが1番大切にすべきデータの質を、高いレベルで追求できる点です。

異常検知の画像解析という文脈だと、先ほど述べたように、精度を上げるという意味で扱う対象の知識がかなり必要になると思っています。その意味で、DMG森精機という大きな会社のデータサイエンティストとして有利な点は、 その製品自体の知識を持ってる人たちが周りにいっぱいいるということですね。

一般的な製品画像はGoogle検索をすればたくさん出てきますが、使用済みの工具画像等は、インターネットにほとんどありません。データが足りないときに現場のデータをすぐに取得できたり、オーバーフィッティング(過学習)でないかを実際に試しながら確認できたりするのは、この環境ならではだと思います。

また、データの質に関わる撮影の仕方も非常に高レベルです。ハンダの異常検知では、状態を単に撮影するだけではなく、凹み具合や盛り上がり具合などを色で再現することができる特殊な撮影技法を用いていました。工場の無人化を実現する非常に高精度なAIを作るためには、こうした画質の精度も重要です。

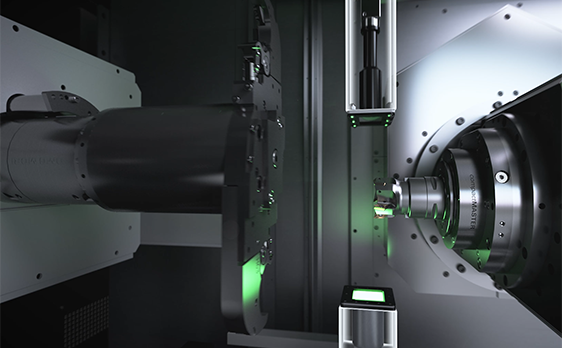

工作機械内部で工具の画像を撮影するToolVisualizer。高解像度の刃先画像を撮影することができます。

ーー今後嘉陽さんが取り組んでいきたいことを教えてください。

お客様に価値を還元できるようなものを作りたいです。現在は、機械が壊れる前にその予兆を検出して、事前に健康診断や修理を行う、予兆保全に力を入れています。中盤でお話ししたアラーム解析もその一環です。このプロジェクトのように、現場の人たちの話を聞いた上で課題感を吸い上げて、 それを解決するような取り組みに注力していきたいと思っています。

私の強みは画像解析などのAI分野ですが、課題解決に伴う手法はAIじゃなくても全然良いんです。工作機械業界には課題が散見しているので、課題に対して挑戦し続けられる人材でありたいと思っています。

ーーWALCはどのような人に合うと思いますか?

自分でスケジュールを組んだり、報告したりして、プロジェクトを推進できる人でしょうか。私自身の仕事もそうですが、上司からはプロジェクトの進め方をある程度自由に任せてもらっています。自分が裁量を持って仕事ができるのが特徴ですね。

また、周りを巻き込む力も必要です。工作機械関連の異常検知AIを作るとき、その工作機械のことを1番知らないのは自分なんですよ。だから良いAIを作るためには、関係部署と関係構築をして、話を聞きながら進める必要があります。自分に知識がないことを自覚して、謙虚なコミュニケーションを取れる人が向いている仕事だと思います。

日頃から技術をアップデートし続ける必要はありますが、その分自分ができることも増えますし、その結果として、助けられる人の範囲がどんどん広がっていくのが素敵な仕事です。

ーー仕事の上で、大切にしている考え方を教えてください。

ゴールを明確にして、関係者と共有することです。AIは何でもできると思われがちですが、優先順位やゴールを明確にしないと、プロジェクトが迷走してしまいます。また時には、はじめに設定したゴールを再検討することも必要だと考えています。なんとなくで決めたゴールや、会社の慣例で決められたゴールが、実は最適ではないこともあります。ゴールはブレるものだということもきちんと理解して、都度目的地を修正しながらやっていくのが1番良いと思っています。

ーー最後に、この記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。

「データサイエンスを学んだ先で自分が何をやりたいのか」をぜひ考えてみて欲しいです。データサイエンスで解決したい課題を自分の中で落とし込んだ時に、その興味の領域が機械業界、あるいは広く機械業界を支える工作機械に興味を持っているのであれば、WALCはとても良い環境だと思います。

WALCのインターンは経験がなくても参加できます。ご興味をお持ちいただいた方、ぜひ一緒に頑張りましょう!

株式会社WALCでは、絶賛メンバーを募集中です。

今回のストーリーを読んで、一緒に活躍してみたいと感じた方・ご興味がある方がいらっしゃいましたら、こちらより気軽にエントリーしてください。まずはカジュアル面談にてお会いできることを、楽しみにしています!