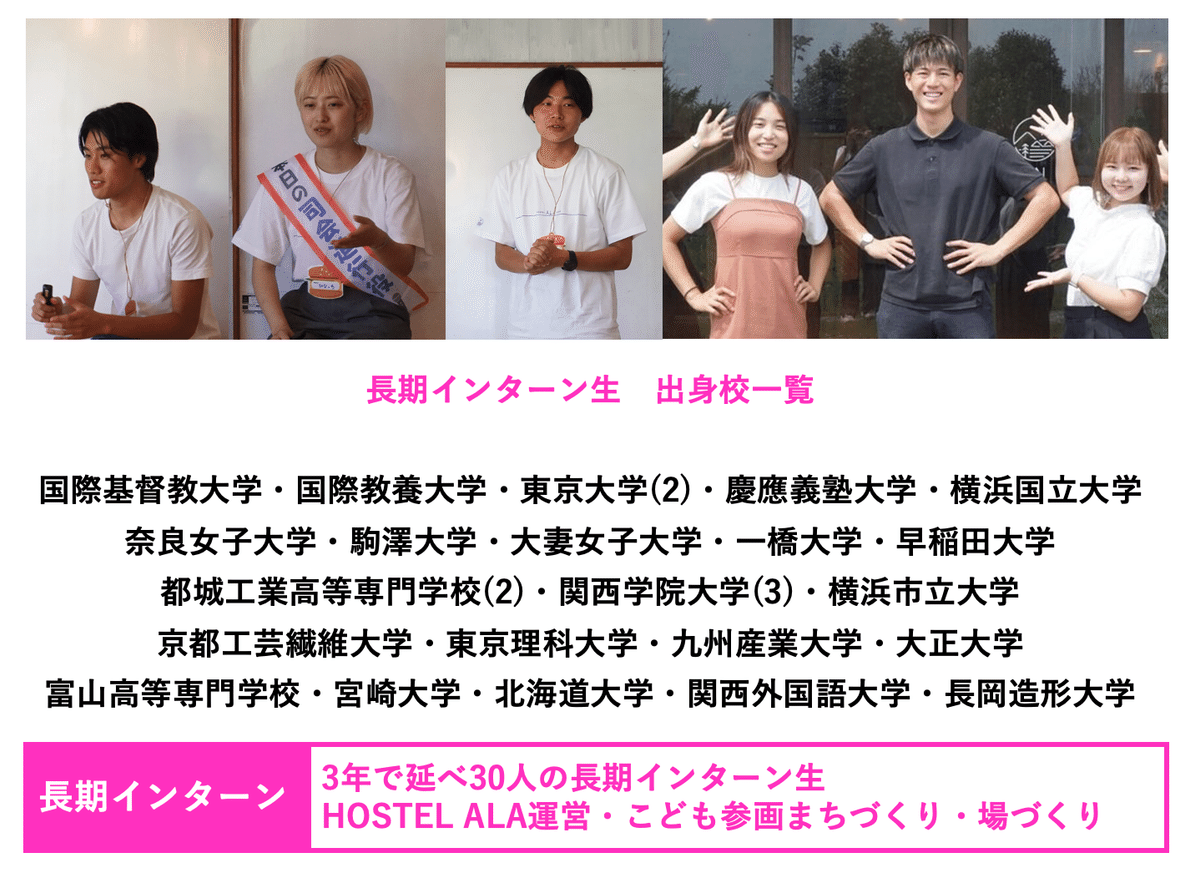

人口1万人の過疎地、宮崎県都農町でまちづくり会社を経営するイツノマ。

そんな辺境の地の零細ベンチャーに、ここ3年で30人以上の大学生たちが長期インターンで来ています。

![]()

都心のインターンみたく、就活のためでもなく、ガクチカレベルでもなく、休学してまで長期にわたって来る学生たち。

それだけで、個人的にはすごいことだと思います。

これからの時代、地方まちづくり分野で活躍できる人の要件は

「アウェイに飛び込んでやりきる力」

だと思ってるので、イツノマでインターンするだけで称賛!!

そんな学生たちと日々一緒に過ごす中で、目に見えて成長する人の行動パターンに共通項があるなぁと感じてます。

もちろん、地方・過疎地のまちづくりベンチャーの限りで。

とはいえ東京で企業経営してて毎年何人もの新卒採用・研修をしていたときの感覚とそんなには違わないかもです。

ぼくが一番大事にしている「仕事を楽しむ」

という文脈においては、時代・場所を問わず、インターンだろうが社員だろうが、成長する=仕事を楽しめる人の行動パターンは不変。

1.言われたことをすぐやってみる

新卒研修や、若手時代に上司から言われがちなこと。

「言われる前にやろう!」

もちろん、それはベストですが、社会人経験がほぼない、インターン生にとってそれはハードルが高い。まずは

「言われたことをすぐやってみる」

ができること。

ただ、意外とこれって個人差出るものです。

同じことを複数の人に言っても、

・すぐやってみる人

・しばらくしてやってみる人

・やらない人

にわかれます。

「上司が言ったことはつべこべいわずやれよ!」

ってな思考停止的な業務命令・指示系ではなく、

「こんなことやってみたら?」

的な提案形のときに差がでます。

ついつい、自分の頭で考えなきゃと、言われたこともワン・オブ・ゼムにしてあれこれ考えた結果動けずじまい、というパターンはよくみる光景。

ぼくら日々現場で実践している立場からすれば、学生でやったことない前提なんだから、そこは

ぐにゃぐにゃ考えなくていいからさっさとやってみたら?

とは思うのですが、意外とこれ、実践できる学生は少ないものです。

すぐやってみたら、当然、すぐレスも返ってくる

それがちょっと辛めのフィードバックだったにせよ、

やらばければ何も返ってこない=何も学びが起きない

ということなので、やっぱりやったもん勝ちだと思うのです。

2.やたらレスがいい

これは学生が100%できること。

最近でいえば、日々の情報共有や確認はSlackが多いと思うんだけど、そのケースでいうと、やたらスタンプが早い!多い!みたいなこと。

見てるんだけど何も表明せず、って人も結構いて、

実務的にはそれで支障なく進めば問題はない。

でも、個人的には絶対損だと思います。

インターンとして来ている以上、なにか実習要素は持ち帰ってほしい。

特に学生でできることがないなら、まずはレスで自己主張

社員にエールを送るでも、共感でも。

実は、そんなレス一つで社員のモチベーションがあがったり、不安が解消するという効果もあるのです。

インターン生にありがちな

「やりたいこと」探しで悶々とする

のではなく

いまできることを最大限にやる

のがおすすめしているインターンライフです。

3.相手が話したくなる聞く姿勢

ぼくらの場合、地域にどっぷり根を下ろした仕事なので、日々、小中学生や高校生、役場の人、町長や教育長、地域のベテランたちとの対話の連続。

しかもほぼすべてがリアルな対面。

一番わかりやすいのは小中学生。

特に面白いことを言うわけでもなく、よいアドバイスを送るわけでもない学生が人気を集めることが多いんです。

理由はたぶん

「最後まで話をよく聞いてくれるから」

これは小中学生に限らず、ぼくら社員や地域の大人たちにもまんまあてはまります。

特に地域のベテランさんは、若い人、特に都会から来た学生なんて話したこともないし接点もないので、話すこと自体新鮮。

でも、なんか上から目線だったり、知らないような言葉ぶん回されながら話されると対話にならず早々に終了。

熱心に自分の話を聞いてくれて安心できたら、1時間、2時間は話されます。

聞けばいいかというとそう単純でもありません。

伏し目がちで単調な相槌だけだと、話は短く終わる。

興味をもって前のめりで聞いてくれる人と話したいのは、人の常。

全国、全世代共通だけと、地方のまちづくりではひときわ有効。

4.自分なりの事前リサーチ

ぼくらイツノマでは、インターン生はほぼすべての社内外打合せに同席。

町長や教育長から、これまで一度も「学生は同席遠慮して」とは言われたことないので良いんだろうと勝手に解釈してます 笑。

打合せ内容は事前に社内のGoogleカレンダーで共有。

ただし、ここでも個人差はかなり出てきます。

・どんな趣旨の打合せか

・これまでの経緯

・会う人の略歴

・イツノマとの関係性

など、答えはすべてあるので、調べたもん、聞いたもん勝ち。

これを調べて聞く人、聞かない人で、成長スピードには差が出ます。

やらなきゃいけないことではありません。

学生が調べていようがいまいが大勢に影響はありません。

じゃあ何のためにやるのか?

というと、

打合せを楽しむため

です。

ぼくだったら、誰かと会う場合、なにかの打合せに出るんだったら、

1秒でも発言して1mmでも貢献したい。

なんでもいいからアイデアの1つでも出してみたい!

と言う基礎的欲求があります。

そのためには、事前リサーチしてないとなんにも思いつかないもの。

仕事をしてみてはじめてわかることだとも思うので、学生に強要はしてませんが、せっかくインターンしてるんだったら、仕事を楽しめた体験は持ち帰ってもらいたいなという趣旨でおすすめしてます。

ちなみに、いまどきGPTで5分も調べれば大抵のことは調べられる。

・調べないで丸腰でいくとその5分も使わないんだと思われる

・ちょっとやそっと調べたところでAIを超えられない

という状況にもあるので、自分が関心を持っていること、自分のやりたいことなどテーマをもって自分なりのリサーチをしていくことが必要ですね。

5.感動ポイントを言語化する

イツノマのSlackには「インターン日記」チャンネルがあります。

インターン生にはそこから好きなタイミングと好きな内容を発信してもらってます。

別に強要はしてないので、書いても書かなくても自由です。

個人的には大好きなので、投稿されると熟読してます 笑。

書く内容も分量も書き方も個性がでてて面白いのですが、一つぼくの中ではっきりしていることは、成長している人は感動したことの言語化がうまいということです。

中学生と話してたらこんなこと言われた

高校生がこんな表情してた

ワークショップでこんな意見でてた

HOSTEL ALAのゲストとこんな話をした

みたいなエピソードがぼくらの仕事の日常

それに対して共感したことや感動したことを、自分の言葉で書いている人は、日頃から自分がどう感じているのか振り返れているんだろうなぁとかあれこれ想像しています。

ぼくらの事業領域【地方のまちづくり×教育】において、これといった正解は存在しないもの。

前例もないことが多いから、日々、

・人と話して

・アイデア出して

・企画におとしこんで

・デザインして

・実現させる

そんなサイクルですが、大事なことは「共感」と「ワクワク」

自分が何に共感して、何にワクワクしているのかは、結構考えて言語化していかないと消え去ってしまったり、人に言っても伝わらぬまま自己満足で閉じがちです。

6.地方長期インターンのメリット

以上の5つは、イツノマでインターンをしている大学生たちをみていて、成長につながっていると思えた行動パターンです。

最後に、もうすこし実務的なメリットをあげると

①企画実現のチャンスが多い

②デザインの採用確率が高い

③ファシリテーションの実践を積める

④ベンチャー経営のリアルを知れる

いまインターンが実習体験できる主なプロジェクトは

![]()

・HOSTEL ALAの運営(毎日)

・高校・大学・企業のスタディツアー企画・催行(年内3件)

・都農町立小学校3校での総合学習「つの防災学」の実施

・都農中学校の総合学習「つの未来学」の実施

・中学生まちづくり部の運営(駄菓子屋経営含む)(週4日)

・高校生まちづくりチーム「NABEGO」の運営(週2日)

・高校生メディア「ナベゴーメディア」の企画・撮影・編集・配信(月2回)

・月一回、高鍋駅で高校生マルシェ「月市」の企画・運営(月1日)

・高鍋町教育ビジョンの策定

・高鍋町総合学習カリキュラム(キャリア教育)の企画・実施

・宮崎市観光ブランドの立案と市民ワークショップ

・青島エリアビジョンの策定とキーマンインタビュー

・宮崎市地域まちづくり人材育成ワークショップ

・日向市地域まちづくり人材育成ワークショップ

・日向市新図書館複合施設の企画・市民ワークショップ

もし、上記のスキルやプロジェクトに興味がある人は、ぜひお越しください!比較的ゆるめな基準で、長期インターン常時歓迎です。

【過去のインターン関連記事】

【インターン募集内容】

・