みなさんの会社は、テレワークを取り入れてますか?

「最近は出社に戻ってきている」なんて話もチラホラ聞きますが、2024年10月時点の東京都におけるテレワーク実施率は45.9%だそうです。また、テレワーク頻度は平均週1~2回程度という企業が多いんだとか。

そんな中、なゆたネットはというと、テレワークはコロナ禍以降も継続して取り入れており、出社とテレワーク両方を取り入れた『ハイブリッドワーク』を実施しています。

そして、テレワークの時に重要になってくるのが、「テレワークマネジメント」です。テレワークにおけるコミュニケーションが課題の企業は、まだまだ数多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、なゆたのコミュニケーションツールである『Slackの使い方』についてご紹介しようと思います。これから入社される方も、同じ課題を抱えている同志の方にも、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです!

目次

みんな、我慢しながら連絡していた

コミュニケーションを円滑にするためのガイドライン

問題1:どこの誰が発言してるのか分からん!

🪧自分のために、プロフィールを充実させよう

🪪クライアントとコネクトする上では、「プロフィール=名刺」と心得よ

問題2:どこで連絡したらいいんですか!

🧩まずは、チャンネル名のプレフィックスを決める

🚮目的に応じて、チャンネルを使い捨てる

🗃️チャンネルを使いこなそう!

問題3:その伝え方で、本当に相手に伝わってる?

📤送信の心得

問題4:休みなのにめっちゃ通知来るんですけど?

📥受信の心得

雑談もウェルカム!気軽にコミュニケーションしよう!

カスタム絵文字

💜ワンクリック絵文字

💜オリジナル絵文字

💜絵文字利用ランキング!

みんな、我慢しながら連絡していた

なゆたでは『Slack』を使う前に、“ハングアウト”(現在の「Googleチャット」)というチャットツールを利用していました。当時はスレッド機能がなかったので、完全にチャットツールとして利用していました。なぜSlackに移行したのかというと、チャット形式だとテキストコミュニケーションが取りにくいと感じるようなったからです。現在はGoogleチャットでもスレッド機能がありますしワークスペース連携がしやすいなどのメリットはありますが、なゆたではSlackを継続利用しています。

Slackを取り入れてみたはいいものの、うまく使いこなせていたかというと…もちろん全然ダメでした!

社内には無料プランで先に使っていたメンバーもおり、そのメンバーたちの使い方が変に定着してしまっていたり、メンションをつけない人がいたり、スレッドを使わずにチャットツールのように使ってしまっている人がいたり。

「人によって使い方が違くて分かりにくい!」ということが結構ありました。こういった使い方の違いで起きるコミュニケーショントラブルも多々…。

- 「毎回連絡してるけど、リアクションが全くない。ちゃんと伝わってるのかな…」

- 「この業務の件、自分が知らないところで進んでたらしい。なんで共有してくれないんだ」

- 「何の件?どこの話の続きなの?なんでスレッド使ってくれないんだろう…」

- 「どっかでこの話して解決した気がするんだけど…DMだっけ、チャンネルだっけ?」

- 「〇〇さんって今日休みだっけ…?じゃあメンションしない方がいいかな…どうしよう」

- 「今日休みなのに、めっちゃ連絡くる…メンションされたら返さないといけないじゃん。連絡しないでよ」

- 「緊急トラブルなのに、なんですぐ連絡してくれないの?!未読なのかな?!」

フル出社していた時は直接話して解決できていたこともあり、自分たちのテキストコミュニケーションスキルについてはあまり気付きませんでしたが、コロナ禍でテレワークになり、初めてテキストコミュニケーションの難しさというものを痛感しました。

そこで、「この無法地帯を何とかせねばいかん!」と会社でガイドラインを制定することになりました。

コミュニケーションを円滑にするためのガイドライン

さて、ここからが本題ですが、みなさんは日々の業務でSlackをどのように活用しているでしょうか?

Slackは単なる連絡ツールではなく、チームのコミュニケーションを活性化し、業務効率を向上させるための強力なツールですよね。ここまではなゆたネットが陥った問題から分かった、テキストコミュニケーションの重要さの話をしてきました。

Slackを効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。それがガイドラインを制定する上で重要なポイントです!

問題1:どこの誰が発言してるのか分からん!

意外と多いのが、プロフィール画像を設定しない人。氏名を英語表記にしている人。

あなたの周りにもいませんか?まずは、プロフィールを充実させることから始めましょう。

プロフィールを充実させることは、オンラインでの第一印象を良くし、スムーズなコミュニケーションを促進するために非常に重要な『基本の“き”』です!

🪧自分のために、プロフィールを充実させよう

- アイコン画像:

- アイコン画像は、視認性が高くなり、あなたのメッセージをより早く・より確実に認識してもらえます。

- あなたを象徴したアイコン画像にすることで、周囲の人はあなたのキャラクターをより理解しやすくなります。

- プロフィール情報:

- 連絡先、部署、役職などプロフィールを充実させることで、

あなたが「どこの誰」で「どんな役割を担っている」のかが、分かりやすくなります。 - 氏名は日本語、表示名は英字表記にしましょう。

氏名が英語だと、日本人の私たちはパッとすぐに判別することができません。

表示名が日本語だと、@をつけてメンションする時に変換が必要で、手間になってしまいます。

- 連絡先、部署、役職などプロフィールを充実させることで、

🪪クライアントとコネクトする上では、「プロフィール=名刺」と心得よ

テレワーク・シフト勤務、取引先とのSlackコネクトなど、顔を合わせることなく業務をする機会が多いなゆたネット。「挨拶」や「名刺交換」と同じく、どこの何をしている誰なのかを明示しておくことは信頼関係を築くための第一歩です!

そのため、氏名はきちんと本名を記載します。表示名は基本的には自由につけてもOKですが、クライアントの方々ともコネクトチャンネルでやり取りしているので、名前と全く関係のない表示名にはしないよう配慮して設定しています。

問題2:どこで連絡したらいいんですか!

Slackでは、目的に応じてチャンネルを使い分けることが重要です。

適切なチャンネルの利用は、情報の整理と共有を効率化し、チーム全体の生産性を高めます。

まずはチャンネルについて重要なポイントを解説します!

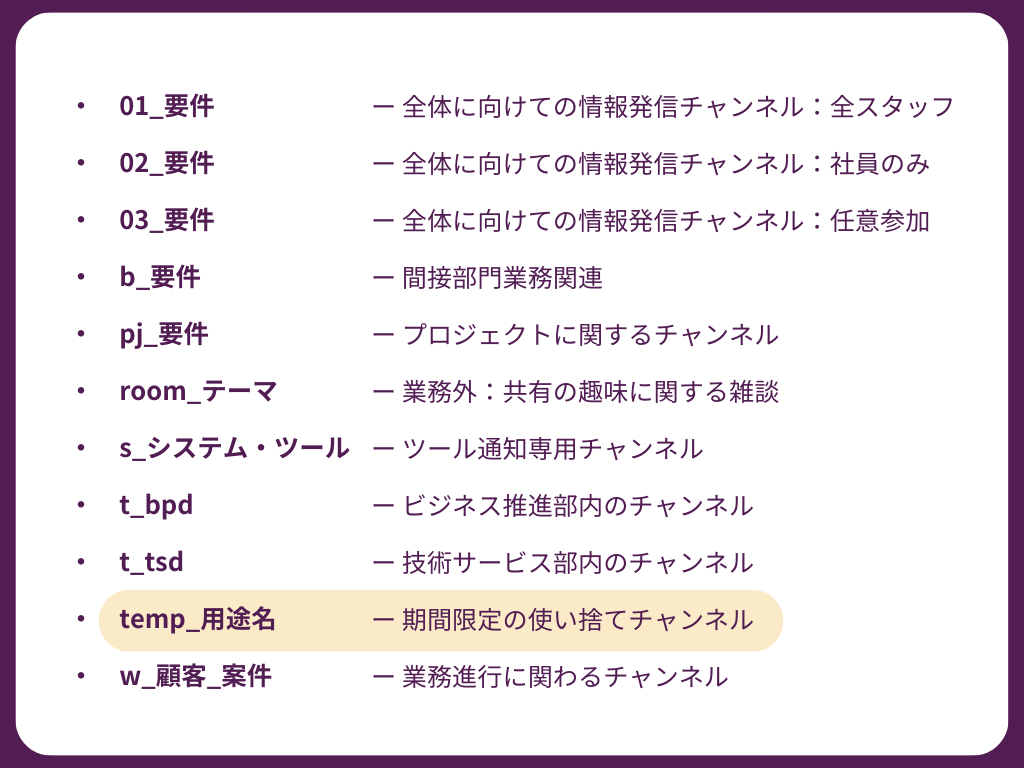

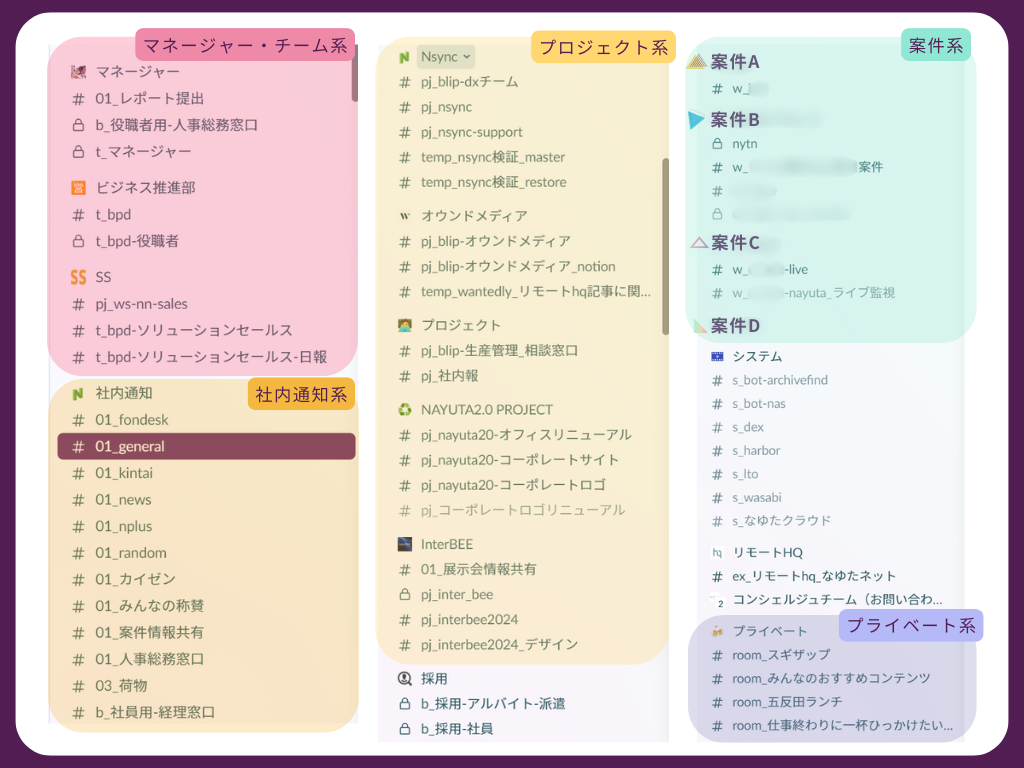

🧩まずは、チャンネル名のプレフィックスを決める

誰が見ても分かるよう、チャンネルの命名規則を設定しています。それをプレフィックスと言います。

なゆたネットで設定している、プレフィックスはこちら!

🚮目的に応じて、チャンネルを使い捨てる

プレフィックスの中にもありますが、なゆたネットでは期間限定の使い捨てチャンネルという使い方があります。Slackにはチャンネルアーカイブ機能があるので、チャンネルを使わなくなったらすぐアーカイブする、という使い方をしています。

<例> 社員インタビューの記事を作成する時

『#temp_Aさんインタビュー』というチャンネルを記事ごとに作成し、対象のメンバー・記事作成に関わる担当者が参加します。

インタビューの日程調整や、記事確認、写真の確認などメンバーとやり取りをし、完成させます。

そして記事が公開されたら、チャンネルをアーカイブします。

Wantedlyを運営しているプロジェクトチームの既存チャンネルもありますが、その記事だけに協力してもらう人は「既存のチャンネルに参加してもらうほどではない」ので、そういった場合には使い捨てチャンネルを活用しています。

🗃️チャンネルを使いこなそう!

- チャンネルへの参加:

- チャンネルへの参加は自由です。まずは、自分に必要なチャンネルを探して積極的に参加しましょう。

情報収集やコミュニケーションの幅が広がります。

- チャンネルへの参加は自由です。まずは、自分に必要なチャンネルを探して積極的に参加しましょう。

- プライベートチャンネル:

- プライベートチャンネルとは、特定のメンバーのみが参加できるクローズチャンネルのことです。

- オープンな環境は心理的安全を向上し、情報の透明性を高める効果があるため、プライベートチャンネルは原則禁止としています。

- ただし、機密性の高い情報を扱う場合は、例外的に許可されます。

- チャンネルの整理:

- 定期的に不要なチャンネルを整理し、必要な情報にアクセスしやすい環境を維持しましょう。

- 不要なチャンネルは、情報を無視することそのものに労力コストがかかります。

興味があるチャンネルでも、必要性を考えて入ることを検討しましょう。

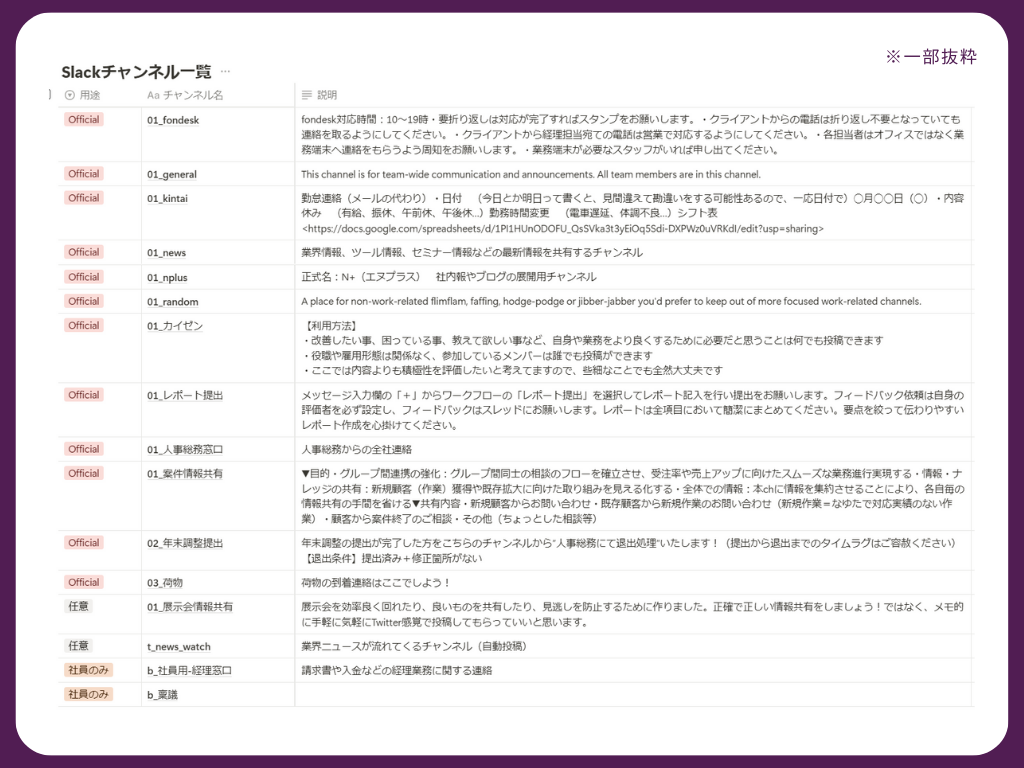

ちなみに、なゆたネットで作成されているチャンネルの数は…225個あります!

だからこそ、チャンネルの整理が大事になってくるんですよね。

💡セクション分け

また、チャンネル整理はセクションで分けて表示することができます。セクションは個人ごとの設定なので、ここでは私のセクションを例にご紹介します。

私は案件進行はメイン業務ではないので、上の方には優先度が高い「マネージャー・所属チーム系」、「社内通知系」、プロジェクトにも複数参加しているので「各プロジェクト系」の順に表示しています。頻度が少ない「案件系」はその下に案件ごとにセクションでまとめていて、「プライベート系」の雑談チャンネルは一番下、と優先度が高い順に配置しています。

社内のメンバーはどういうセクション整理をしているのか気になるところです。今度聞いてみようかな?

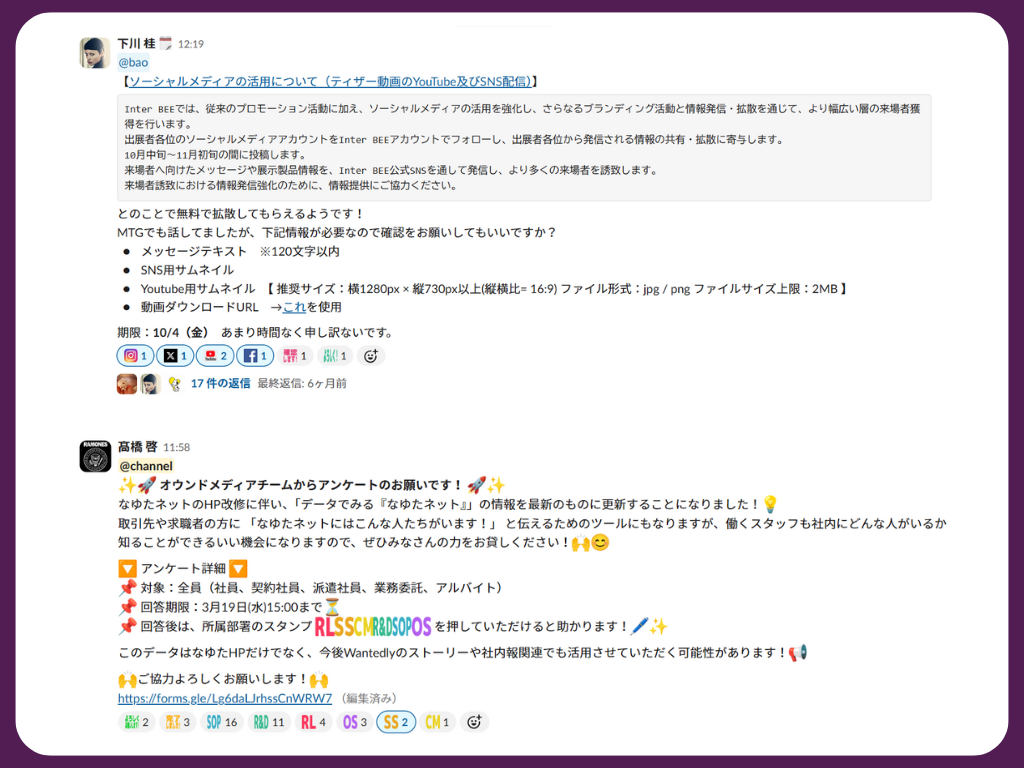

問題3:その伝え方で、本当に相手に伝わってる?

📤送信の心得

テキストコミュニケーションは、ちょっとした工夫で大きく改善できます。相手への配慮を忘れずに、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

- リアクションがほしい時は、メンションを!:

- リアクションがほしい場合は、適切な相手にメンションを送りましょう。

ただし、Slackは非同期コミュニケーションツールであることを忘れずに、

即レスを期待しすぎないようにしましょう。 - メンションが付いていないメッセージを見落としたことによる不利益は、

メンションを付けなかった側の責任であり、受取側の問題ではありません。

- リアクションがほしい場合は、適切な相手にメンションを送りましょう。

- ハドルを活用しよう:

- テキストコミュニケーションだけでなく、必要に応じてハドルなどの音声ツールも活用しましょう。

- 短時間で3リレー以上になる場合は、音声ツールの方が有効です。

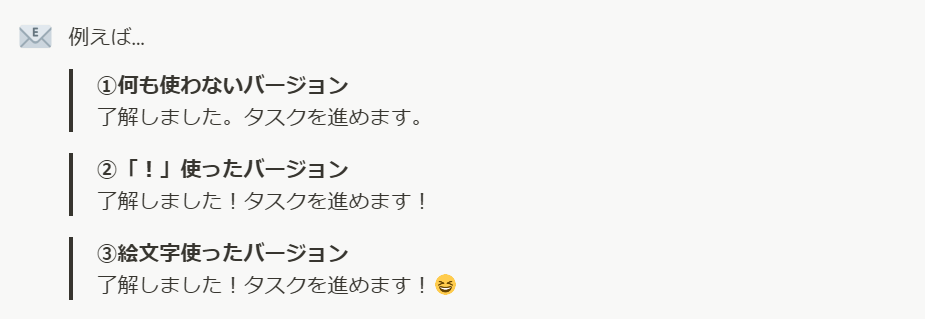

- 投稿文は、テンション1.5倍増しで!:

- テキストだけでは意図が伝わりにくい場合があります。

人には、相手の考えや発言の意図を悲観的に結論づけてしまう認知バイアスがあり、 「心の読み過ぎ」がテキストコミュニケーションでは起こりやすいです。

絵文字や適切な表現を使って、誤解を防ぎ、円滑なコミュニケーションを心がけましょう。 - 即レスは求めずに、時差のある相手と働いていることを意識してコミュニケーションを取りましょう。

- 絵文字の多用を「おじさん構文」と揶揄する傾向もありますが、「。」だけで送るぐらいなら、

おじさん構文に近い方が良いです。

- テキストだけでは意図が伝わりにくい場合があります。

③ぐらいの方が「怒ってるかな?」「嫌だったかな?」のような余計な推測を起こさずに済みます。

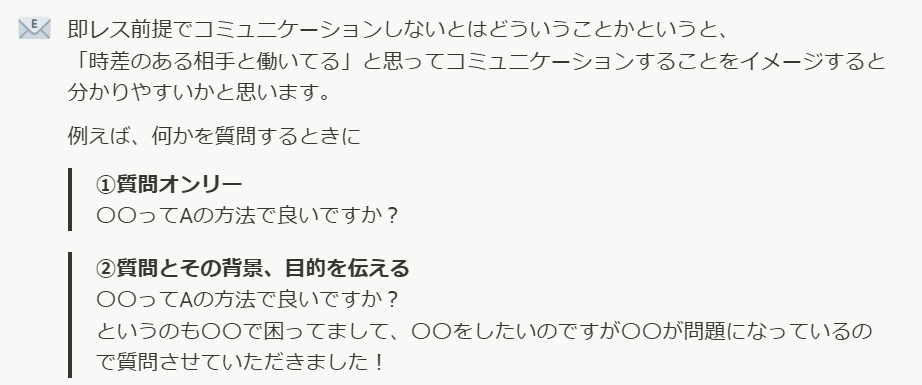

- 即レス前提のテキストコミュニケーションはNG!:

- なるべく非同期の前提で運用することが大事です。

必要以上に同期的を前提で利用してしまうと、常に通知を気にして即レスしないといけなくなり、

チャット疲れの原因になります。

- なるべく非同期の前提で運用することが大事です。

時差のある相手と①の方法でやり取りすると、必ず何リターンか追加でやり取りが必要になるはずです。 無意識に①のようなやり取りをしてしまうことが多いですが、即レスのストレスに繋がるので避けた方が良いです。

特に依頼や質問などは、余計なやり取りが生まれないように、詳細・背景・目的を同時に伝えるような非同期前提のコミュニケーションを意識すると良いでしょう。

問題4:休みなのにめっちゃ通知来るんですけど?

📥受信の心得

受信側の心得も非常に大事です。なゆたネットはシフト勤務のメンバーもいるため、常に働く時間帯が違うメンバーがいることを念頭に置きながら仕事をしています。Slack疲れを低減させ、より有効に活用するために、通知やDMの適切な設定も重要です!

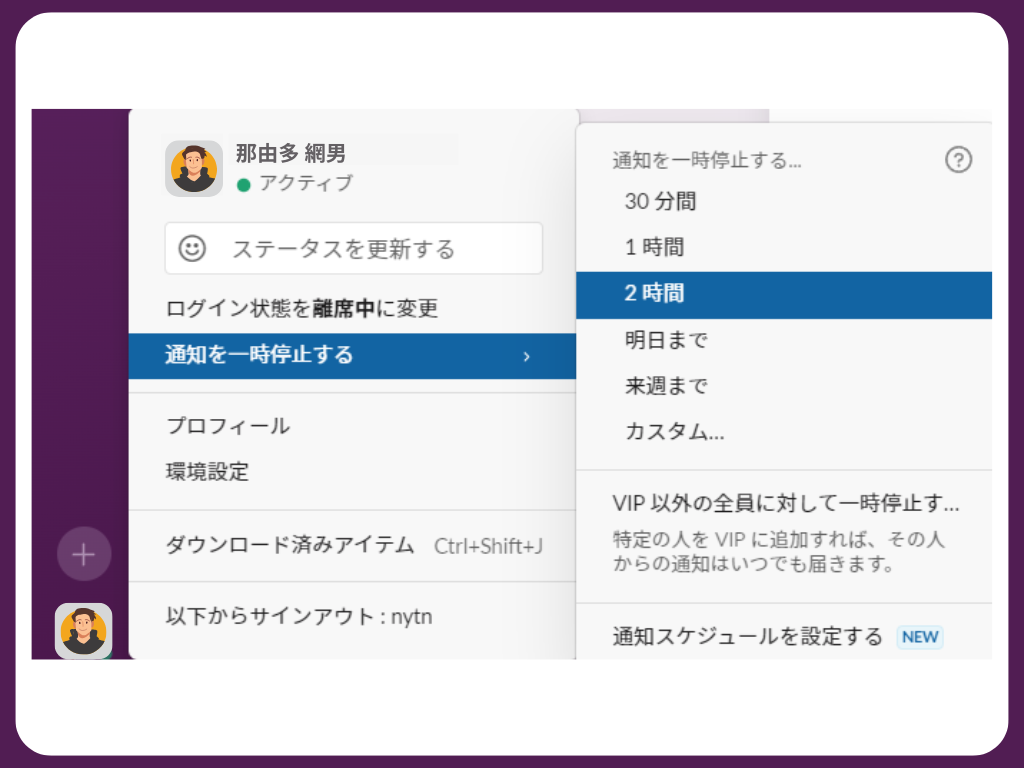

- 通知は自分でコントロールする:

- 通知は自分でコントロールしましょう。業務時間外や休暇中の通知はオフにするなど、

自分に合った設定にすることで、ストレスを軽減できます。 - 「休暇中にメンションを遠慮する」「休暇なのか確認する必要がある」など送信側が気にしなくてはならないことで発生する不利益は大きいです。

業務時間外や休暇中は、受取側が通知オフなどで調整し、返信する必要はありません。 - 事故やトラブルなど緊急の場合は、電話連絡をしましょう。

- 通知は自分でコントロールしましょう。業務時間外や休暇中の通知はオフにするなど、

- 「既読」感覚でリアクションしよう:

- メンションがない発言でも、「既読」感覚でリアクションをしましょう。

送信側は伝わっているかどうかで、次のアクションにつながります。

反応があると嬉しいですし、Slack全体の活性化にも繋がります。 - メンションのない発言は「報告」であり、反応がないことは無視ではないですが、それは送信側のスタンスであり、受信側のスタンスとしては「既読」感覚でもリアクションするのがベターです。

「見ているけどリアクションしない」のは、送信側からすれば「見ていない」のと同じです。

- メンションがない発言でも、「既読」感覚でリアクションをしましょう。

- DMは個人情報に関するものだけ:

- 業務でのDM使用は、個人情報やデリケートな内容を除いては原則禁止です。

- 業務上の疑問や確認事項などのやり取りは、チャンネルで行いましょう。

質問をすることは無能の表明ではありません。むしろ、質問とその回答は第三者の利益になります。

Slackで検索したときに、そうした情報が残っているのは組織として財産になります。 - それでもDMで業務の連絡が来てしまったら、毅然と次の対応をしましょう!

「この件はDMにする必要がありますか?自分が忘れると業務が浮いてしまう危険があるので/他の方の意見も聞きたいので、パブリックなチャンネルで再掲をお願いします!」

雑談もウェルカム!気軽にコミュニケーションしよう!

Slackは業務効率化に役立つツールのうえに、コミュニケーションツールとしても非常に役立っています!ですが、なぜか盲目的に「業務に関係のないことは投稿しちゃダメ?」という風に感じていた人も。

結論から言うと、全然OKです!

むしろ、積極的に雑談も推奨しています。なぜなら、業務に関する内容だけだと、どうしてもコミュニケーションが薄くなってしまい、発言しづらい雰囲気になってしまうからです。

たとえば、「最近見て面白かった配信動画の話」「おすすめのランチ情報」「ちょっとした疑問や質問」など、どんなことでも構いません!

現在、なゆたにはこのような雑談チャンネルがあります。

- #room_times-rd (R&Dの分報チャンネル)

- #room_スギザップ (筋トレが趣味のスタッフ・スギ監督による健康チャンネル)

- #room_みんなのオススメコンテンツ

- #room_五反田ランチ

- #room_仕事終わりに一杯ひっかけたい仲間たち

「そんなこと投稿してもいいのかな?」と思うようなことでも、意外と他のメンバーも興味を持っているかもしれません。雑談をきっかけに、思わぬアイデアが生まれたり、チームの結束が強まることもあります。

ポイントは、とにかく投稿のハードルを下げること。

「まずはなんでもいいから投稿する・してもらう」という機会を増やすことが、Slackを活性化させる第一歩です。

カスタム絵文字

Slackはカスタム絵文字を登録できるのが、自由度が高く利用者も楽しく使えるポイントです。カスタム絵文字を見れば、企業文化が分かると言ってもいいほど!いろんな企業の個性あふれるカスタム絵文字を見るだけでも楽しいですよね😆

ということで、なゆたのSlackに登録されているカスタム絵文字を少しご紹介します!

2025年3月時点で登録されているカスタム絵文字の数、なんと…1449個!!!めちゃくちゃ多い…笑

💜ワンクリック絵文字

ちなみに、ワンクリック絵文字に設定されている絵文字は、この3つです。

基本的にみんながよく使う絵文字が設定されています。

💜オリジナル絵文字

なゆたにはオリジナル絵文字もたくさんあります!

特に、なゆたネットのVALUE(行動規範)を体現している投稿には、これらの絵文字をつけて賞賛し合う文化があります。始めたばかりではありますが、『#01_みんなの称賛』には多くのVALUE投稿が集まってきています✨(ちなみにこの絵文字は私が作成しました)

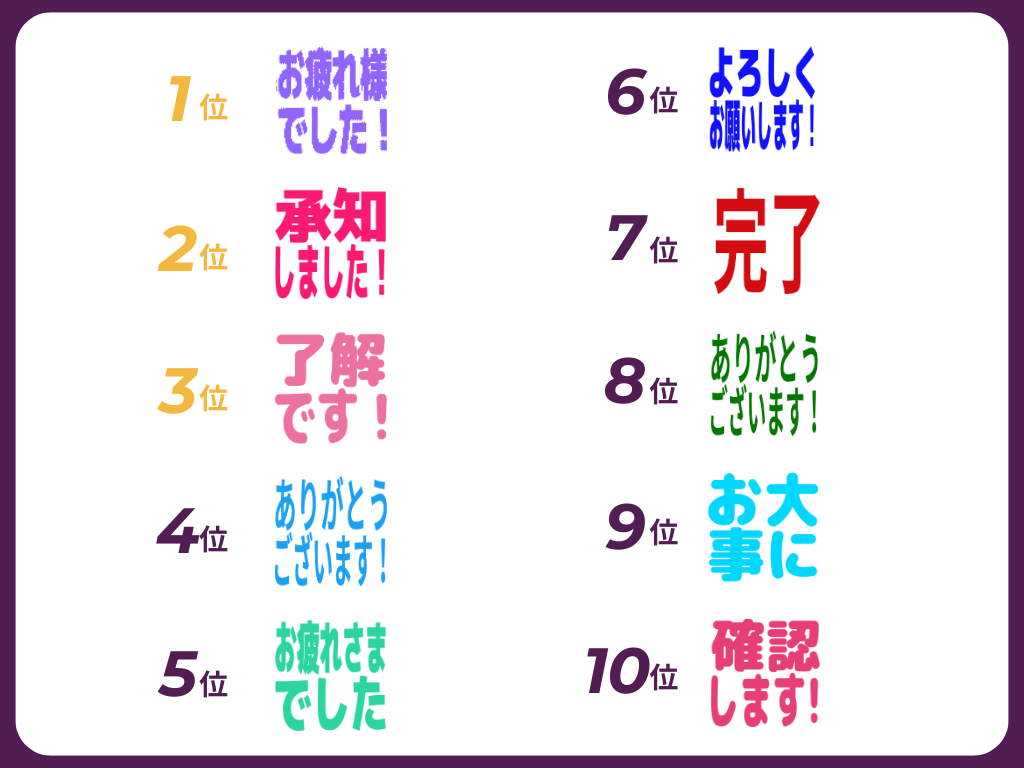

💜絵文字利用ランキング!

24年度のランキング結果はこちら!

ワンクリック絵文字に登録している絵文字がやはり多いですね。その他はあまり特徴的なものは入っていないですが…コミュニケーションに必要な基本的な絵文字が頻繁に使われているのは、健全な証拠でもありますね!

ちなみに、どうやって集計したかというと…なんとなゆたのSA担当がランキングを集計してくれました。ランキング出してる企業さんは結構いらっしゃるんですが、集計方法が分からず「絵文字の集計てどうやるの?」とweb検索してみたものの、あれやこれやなんか色々ツールをかまさないと集計できないらしく、SAの大場くんに依頼しました。感謝!

(Slackさん、どうか公式で集計機能出してください!!)

…ということで、いかがでしたでしょうか?

「ガイドライン完全版」と言いつつも、お互いに気持ちよく使うためには日々アップデートしていかなければならないものでもあります。個人のコミュニケーションスキルに頼るだけではなく、企業としてもある程度こういったガイドラインを設定することはとても大事です。

かといって、ガチガチにルールを決めてしまうと使いにくくなってしまうので、いい塩梅を見つけるのは難しいところでもあります。

忘れてはならないのは、『全員が気持ちよく使えるように利用ルールを定める』のが目的だということです。

今回のガイドラインを参考に、みなさんのチーム独自の活用方法をぜひ開拓してみてください。そして、より快適で、より生産性の高いリモートワークを実現しましょう!

なゆたネットに少しでも興味が沸いたら、ぜひ『カジュアル面談』から気楽に話を聞きに来てください!

なゆたネットでは、いろんな企画を考えストーリーを更新していますので、ぜひ他の記事も読んでみてくださいね!

面白かった・参考になったら、ぜひ記事に『いいね❤️』をお願いします!

そして、会社をフォローして、次回の更新も見ていただけると嬉しいです🥰

それでは、また~👋