いつも鈴木内科医院の採用広報をご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、スタッフ一人ひとりの成長を支える「社内勉強会」の取り組みをご紹介します。

現場で役立つスキルを実践的に学びながら、職種や部署を越えて自然と会話が生まれる繋がりと学びのある現場づくりが、当院の強みです。

日々のケアに直結するリアルな学びの風景を、ぜひご覧ください。

目次

| 現場から生まれる、“すぐに活かせる” 学びのかたち

| 「今、現場で求められている学び」を厳選紹介!

Part1「床からの介助方法」(講師:佐々木美樹)

Part2「認知症における意思決定支援」(講師:鈴木知恵)

Part3「ボディメカニクス勉強会」(講師:佐々木美樹・岩藤大俊)

Part4「AED講習会」(講師:崎山侑子)

| “成長できる職場” であるために、大切にしていること

知識も、想いも、育てていく現場へ

| 現場から生まれる、“すぐに活かせる” 学びのかたち

鈴木内科医院では、現場での気づきや課題を出発点に、実践的な勉強会を月1~2回のペースで定期開催しています。

看護・介護・事務などの職種を越え、誰もが学び合い、支え合う場として、多くのスタッフが積極的に参加!

勉強会の内容は、「認知症ケア」「BLS・AED講習」「ボディメカニクス」「緊急時対応」「床からの介助方法」など、現場で今、必要とされているテーマを厳選。実技・座学・対話を組み合わせた形式で、日々の業務に直結するスキルと考え方を身につけています。

講師には、院内のベテラン職員や外部の専門家も登場し、毎回違った視点と学びが得られるのも特長です。

スタッフの “知りたい” に応える勉強会シリーズとして、着実に定着し、成長の土台となっています。

| 「今、現場で求められている学び」を厳選紹介!

Part1「床からの介助方法」(講師:佐々木美樹)

▶勉強会内容

本研修では、実際に現場で頻発する「利用者様が床に倒れた際、どのように安全に・丁寧に・安心感を持って介助するか」というテーマで、実技を通した学習を行いました。

参加者は一人ひとり順番に実演しながら、アイコンタクト、声かけ、姿勢、体の使い方などを総合的に確認。講師からは、「動き始める前に安心感を与える声かけを」「腰を落として重心を低く保つ」「無理に持ち上げない」などの具体的なアドバイスがありました。

▶研修内容

・床に倒れている方への初期対応手順

安否確認・周囲の安全確保・支援の呼びかけ

・声かけのポイント

視線を合わせる/本人のペースに合わせた言葉がけ/安心を与えるトーン

・体の使い方と動作手順

腰に負担をかけない動き/てこの原理の活用/2人介助・1人介助の違い

・演習:参加者全員による介助実技

実際に床に倒れた役を職員同士で交代しながら行う

自の介助方法を講師と職員がフィードバック

▶現場での気づきと学び

・同じ「起こす」動作でも、声のかけ方や表情で受け手の安心感が大きく変わることを実感。

・腰への負担を減らすには、介助者自身の姿勢の工夫が必要であると再認識。

・新人職員から「こういう方法もあるんですね」「こういう時はどうしたら?」という積極的な質問があり、自然とベテラン職員が指導役を担う良い空気が形成されました。

▶参加者の声

・アイコンタクトを取りながら声をかけると、相手の反応も穏やかになって安心感につながると感じた

・体の使い方一つでこんなに楽に介助できるんだと驚いた

・ベテランの方々の声かけや動きがとても勉強になった。自分も少しずつ真似していきたい

Part2「認知症における意思決定支援」(講師:鈴木知恵)

▶勉強会内容

この日の勉強会では、認知症を抱える方々の「意思を尊重した支援のあり方」をテーマに、事例を交えながら基本的な考え方と支援方法を学びました。

「認知症があってもすべての判断力が失われるわけではない」という前提のもと、本人の気持ちをどう引き出し、どう支えていくかを丁寧に解説。

本人の判断力に応じた支援の段階や、ケア現場でできる具体的な声かけ・選択肢の提示の仕方など、日々の業務にすぐ活かせる内容が中心でした。

また、グループホームのスタッフが講師の話をもとに意見を交わす時間も設けられ、職員一人ひとりの言葉と実感が重なる学びの場となりました。

▶研修内容

・支援の段階とアプローチ

初期:選択肢を提示し本人に選んでもらう

中期:本人の価値観や生活歴を踏まえて意思を推定

後期:反応や表情から快・不快を読み取り、代理意思決定を行う

・支援技術の工夫

視覚資料の使用/説明はゆっくり丁寧に/選択肢を減らして負担を軽減

・日常でできる意思決定支援の具体例

衣類・食事の選択、レクリエーションの参加、ケア会議への同席

事前のACP(人生会議)や家族・代理人との連携

・法的な枠組みと制度の紹介

成年後見制度/任意後見制度/日常生活自立支援事業

▶現場での気づきと学び

・「できることはできるだけ本人に選んでもらう」という姿勢が、支援の第一歩であることを再確認。

・何気ない日常会話の中にも、本人の意思や思いが表れていることに改めて気づかされた。

・認知症の方の表情やしぐさにしっかりと目を向けることで、その人らしさを尊重したケアにつながることを実感。

・研修後、実際に入居者様に開かれた質問をする姿が新人職員にも見られ、学びが現場に生きていることを感じられた。

▶参加者の声

・「本人の“決める”を支えることが、尊厳を守ることにつながるという言葉が心に残った」

・「自分の対応が、判断力を奪ってしまっていないか振り返るきっかけになった」

・「グループで考える時間があり、自分の考えを整理して伝えられたのが良かった」

Part3「ボディメカニクス勉強会」(講師:佐々木美樹・岩藤大俊)

![]()

▶勉強会内容

この回の勉強会では、介護・看護の現場で欠かせない「ボディメカニクス(身体の動かし方の原則)」をテーマに、職員自身の身体を守るための介助技術を学びました。

高齢者の移乗や体位変換を行う場面では、腰や膝への負担が蓄積しやすいことが課題です。本研修ではそのリスクを最小限に抑える動き方を、理論と実技の両面から丁寧に解説。

参加者は実際に移乗介助を体験しながら、「無理をしない・されない」介助の技術を体感的に学びました。

▶研修内容

・ボディメカニクスの基本8原則

① 支持基底面を広くする

② 重心の位置を低くする

③ 重心の移動をスムーズにする

④ 重心を近づける

⑤ てこの原理を使う

⑥ 身体を小さくまとめる

⑦ 大きな筋群を使う

⑧ 押さずに手前に引く

・実技演習:移乗介助の体験と工夫

ベッドから車椅子への移乗を想定した演習で最新の福祉用具(移乗サポート機器・車椅子等)の紹介と職員同士でフィードバックを行い、介助方法の多様性とコツを共有

▶現場での気づきと学び

・自分の体を守るためには、日頃の動作の癖や姿勢を見直す必要があると実感。

・ボディメカニクスを意識しただけで、介助の負担が大きく変わることに驚いた。

・福祉用具の進化により、一人でも安心して移乗ができる環境づくりが可能であると感じた。

▶参加者の声

・「こんなにスムーズに移乗できる方法があるとは思わなかった」

・「用具の使い方も知ることができて、明日から取り入れられそうです」

・「少人数だった分、講師とのやり取りや実技の時間がしっかり取れて良かった」

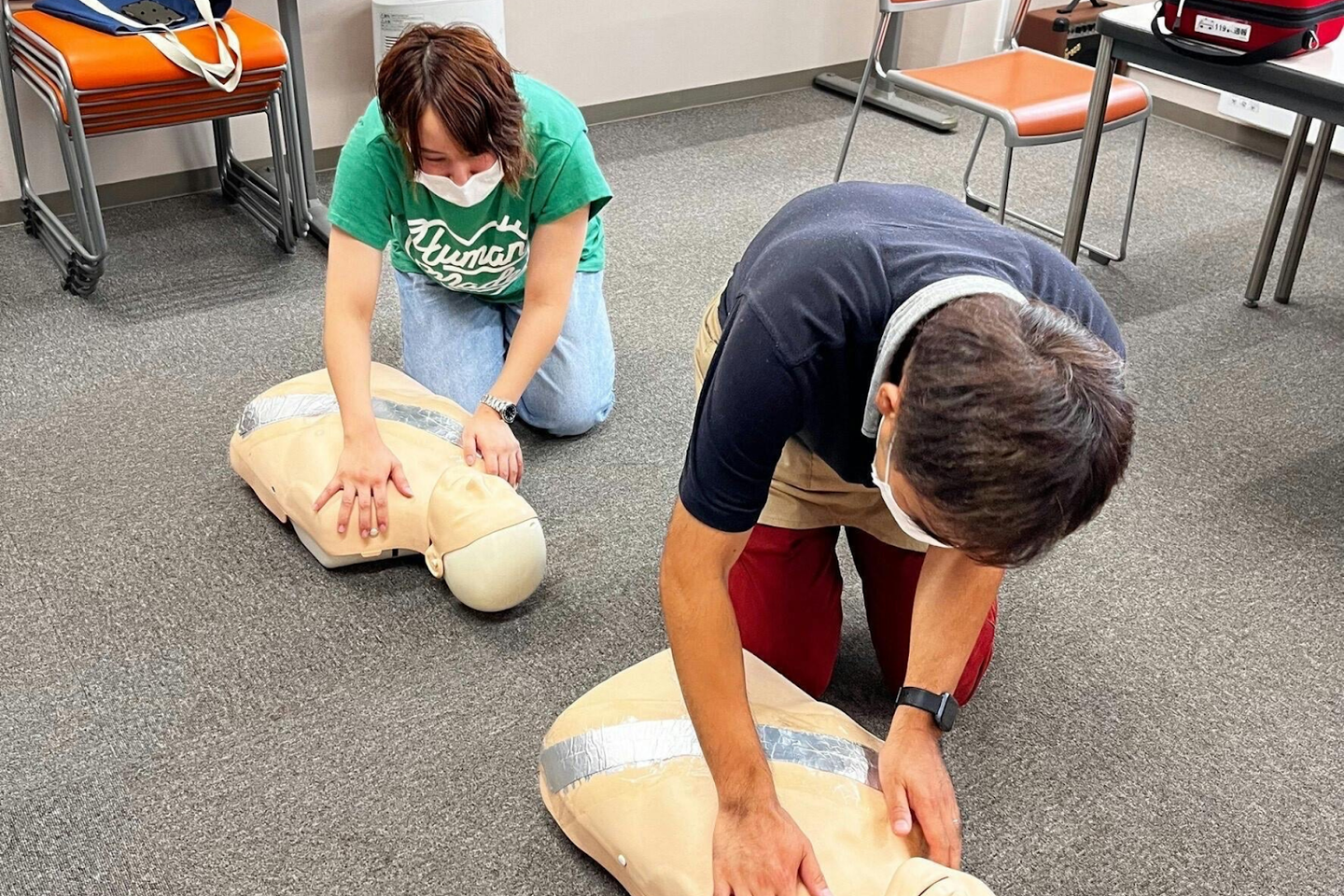

Part4「AED講習会」(講師:崎山侑子)

![]()

▶ 勉強会内容

今回は「AED(自動体外式除細動器)と一次救命処置(BLS)」をテーマに、窒息・心肺停止・呼吸停止時の対応について、理論と実技の両面から学びました。

命に関わる緊急時、いち早く適切な行動をとることが救命の鍵となります。講師の崎山氏より、実際のケースを想定した講義と演習を通じて、「誰でもできる初期対応」の重要性と具体的な手順を確認しました。

▶ 研修内容

・窒息の理解と対応方法

軽度:咳を促し見守る

重度:チョークサイン、チアノーゼなどの判断と対処

対応法:背部叩打法、腹部突き上げ法(ハイムリック法)、吸引処置など

・BLS(一次救命処置)とは

・心停止時に必要な一連の対応(胸骨圧迫・AED使用)

・「発見時はその場を離れず対応する」ことの大切さ

・胸骨圧迫の正しい姿勢・リズム・深さの確認

・AEDの使用手順と注意点

・電極パッドの貼付位置

・解析中の離脱、安全確認

・ショック実施の流れとその後の圧迫継続

・高齢者や特殊状況(貼付薬、ペースメーカー等)への対応

▶ 現場での気づきと学び

・「窒息や心停止は、わずか数分の遅れが生死を分ける」ということを改めて実感。

・BLSやAED操作は頭では理解していても、実際に手を動かすことで初めて気づく難しさがあった。

・「今すぐに行動できるか?」という問いに、日常的な備えと継続的な練習の必要性を強く感じた。

▶ 参加者の声

・「ハイムリック法は初めて知りました。正しく理解できて良かった」

・「AEDの実践は自信につながりました。何度でも練習したい」

・「いざという時にパニックにならず対応できるよう、定期的な復習が必要だと感じました」

| “成長できる職場” であるために、大切にしていること

① 職種を越えた「横のつながり」を育む

部署や経験年数に関係なく、学び合い・支え合える関係性を大切に。勉強会では、介護・看護・事務などが一緒に実技や対話に取り組み、日々の連携にも自然と活きる関係性が築かれています。

② 実践に根ざした“リアルな学び”の提供

現場で「すぐに使える」知識や技術を、座学と実技の組み合わせで習得。講師の経験や現場の声を反映し、気づきがそのまま行動に繋がり、 “腑に落ちる学び” を大切にしています。

③ 誰もが安心して“発言・挑戦”できる空気

新人の「わかりません」も、ベテランの「もっとこうしたい」も、どちらも対等に受け入れられる職場。一人の問いかけがチーム全体の成長につながる、そんなオープンな風土が根づいています。

知識も、想いも、育てていく現場へ

今回ご紹介した勉強会はいずれも、現場のリアルな課題に根差した、鈴木内科医院ならではの取り組みです。知識や技術を「教わる場」ではなく、職員同士が支え合いながら “育ち合う場” として、確かな成果とつながりを築いてきました。

日々のケアの中で、「こんな時どうすれば?」という迷いや悩みに、誰かが応えてくれる。経験の差を越えて、「一緒にやってみよう」と自然に手を差し伸べられる。

そんな温かな学びの文化が、当院の現場には息づいています。

これからも鈴木内科医院は、“人を育てる環境”を大切にしながら、より良い医療・介護を実現するための歩みを続けてまいります。

まずはカジュアル面談からのご応募お待ちしてます!

/assets/images/22426573/original/8779a34f-fd7e-4ff8-a71a-e3f14e121d31?1762424099)

/assets/images/19078696/original/be4f94a3-ef1e-45e9-8373-d367c8c1484a?1725411418)

/assets/images/19078696/original/be4f94a3-ef1e-45e9-8373-d367c8c1484a?1725411418)