続々と新たなAIエージェントの開発を行い、かつてないスピードで成長しているカイタク株式会社。

今回は、代表の松木さんに、これからの「AI×カイタク」の未来について、今のお考えや今後目指すところについて、お話をお伺いいたしました。

![]()

カイタク株式会社 代表取締役 松木友範

東京大学卒。日本政策投資銀行に入行し、予算策定を担当、その後広島にて法人営業に従事。

2013年から米国カリフォルニア州立バークレー校に留学しMBAを取得。

帰国後、2015年に友人と当社を設立し、CEOに就任。

日本発の「B2B AIエージェント」を社会実装へ

ーーAIプロダクト開発に注力しているカイタク。今の構想について教えて下さい。

まず、前提としてAI革命は必ず来ると思っています。

今、人間が務めている業務のほとんどがAIが代わって作業することになり、5年もすればだいぶ様変わりすると予想しています。

現在は海外の方がAIエージェントやAIを活用したプロダクト開発は進んでいますが、日本国内が海外のプロダクトだけになることは避けたいと思っています。

日本の産業としても、”AI産業”として根付くようにしていくことが、日本の産業成長に繋がると考えている中で、国産で高い品質のAIプロダクトを作っていきたいです。

カイタクでは、2025年6月にリリースした「スパ電」というサービスがファーストAIプロダクトにあたります。

セカンドプロダクトとしては「営業AIプロジェクト(自律型AI)」を考えており、ゆくゆくは「B2B AIエージェント」を日本企業に社会実装していきたいと思っています。

例えば、人材派遣を展開している会社や、大人数の採用をしている事業会社が利用している人材管理システムと連携した場合、人材の登録や応募があったらスパ電が検知してスパ電が電話かけ、ヒアリングした内容を人材管理システムに入れ直し、必要に応じて日程調整業務も行うといったシステムを作っていきたいです。

プロダクトが発する言葉や喋りが上手いといったものではなく、”本質的な業務の効率化ができる”ことを重要視しています。

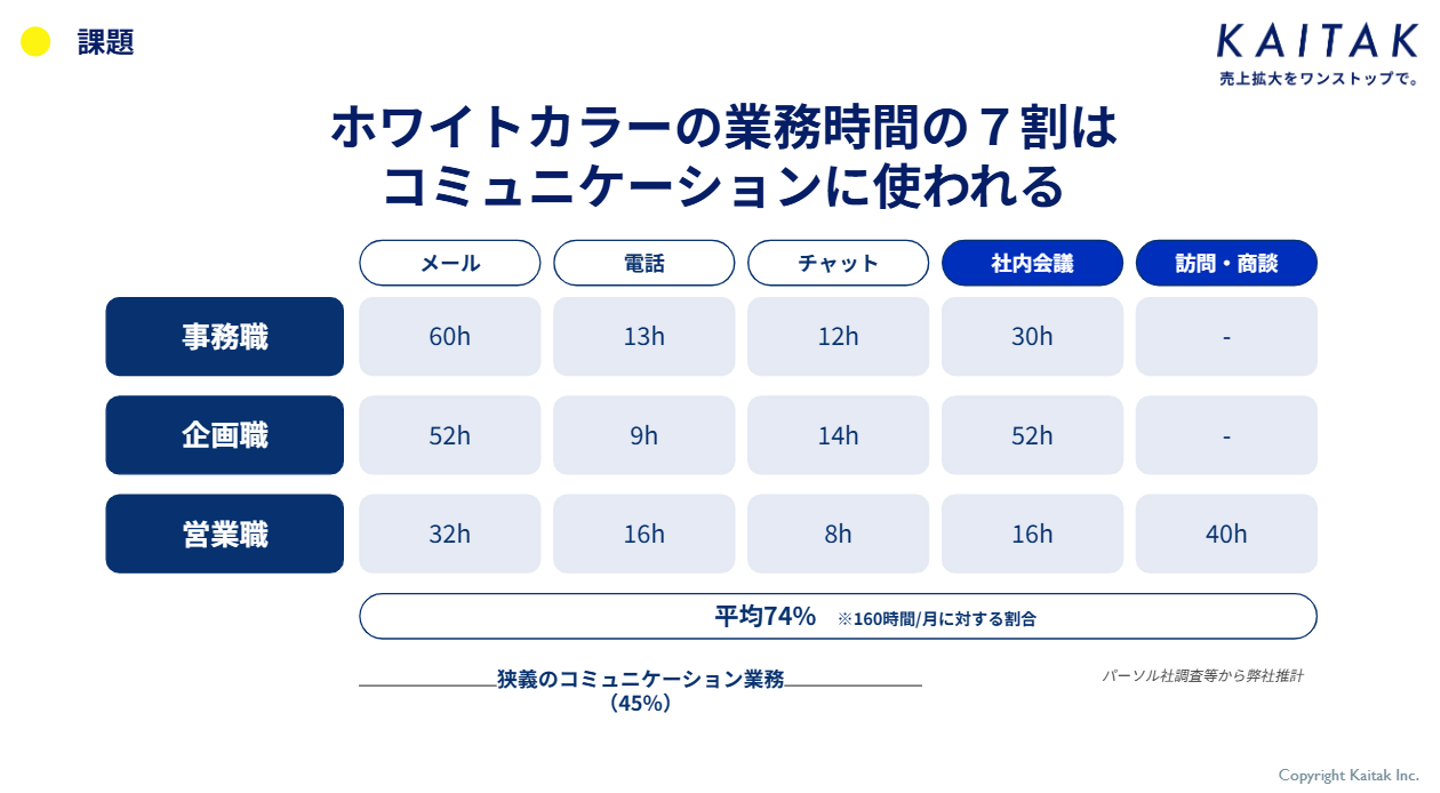

現実的な話をすると、営業職を含むホワイトカラー(デスクワークを中心に行う知的業務)の業務時間は7割がコミュニケーションに使われているのが現状です。

メールやチャットで45%、社内会議や商談も加えると、平均74%使っていると言われています。

![]()

こうして考えると、実際の企画や内勤職などは、ほとんどコミュニケーションに時間を費やしていることが分かると思います。

ある意味、価値創出や判断など、本当の意味での企画をやっている時間は少なく、調整時間や擦り合わせに多くの時間を費やしていることになります。

そういった状態から業務を効率化させるためのサービスとして、電話に特化したものは「スパ電」、メールやチャットに特化したものは「AIエージェント」で解消していく世界を見据えています。

将来的には、電話やメールといった特定の業務だけではなく、ホワイトカラー全般の仕事に領域を広げていき、「コミュニケーション(調整・連絡・交渉等)」という抽象的な部分を自律的に実行していきたいと思っています。

つまり、AIエージェントがいちメンバーとして直接業務に参加し、ホワイトカラー機能の役割を果たすことによって、私たち人間が価値判断や意思決定に集中できる社会を実現していきたいです。

コミュニケーションや情報の”摩擦”をAIで滑らかに

ーーこの事業戦略の構想に繋がった、想いや目指したい世界観について教えて下さい。

私の想いとしては、「法人間のコミュニケーションを滑らかにしていきたい」ということを、創業のときからずっと考えていました。

現代は、情報やコミュニケーションにおける”摩擦”が多く生じやすいと感じています。

先ほどお伝えしたように、ホワイトカラーの業務の大半は人と人とのコミュニケーションに使われています。

「コミュニケーション」という抽象度が高く、解釈の仕方や情報の捉え方にギャップが発生することで情報の”摩擦”が増えてしまっていると考えています。

そういった中で、人と人との間にAIエージェントが立つことで、”摩擦”を減らし、人とAIが協働する社会を目指していきます。

”意思決定”は私たち人が、そこから繋ぐ”伝える部分”はAIエージェントがやっていくイメージです。

そのような形で日本産業を盛り上げるプロダクトを、私たちが作っていきたいと思います。

日本ではなかなかできないAI開発の体験を

ーーカイタクでそのようなプロダクト開発を経験することはどのような魅力がありますか?

カイタクのエンジニア組織は、海外では既に取り入れられているものの、日本ではまだ珍しい環境で、成長に繋がる経験を提供できると考えています。

例えば、「Mastra(マストラ)」というTypeScriptのフレームワークを使ってプロダクトを作っているのですが、この「Mastra」を活用して何かを作ろうとしている会社は、今の日本ではほとんどないのが現状なので、とても珍しいです。

使っている会社は少ないですが、海外では既に使われていたり、感度が高いエンジニアの中では話題沸騰中のため、面白いと思って貰えるのではないかと思います。

エージェンティック(目的を理解し、目的を達成するための方法を能動的に考え、自律的に行動・意思決定する)なアプリケーションを作る経験値をつくりたい方には大変良い機会になると思っています。

また、弊社では「オーケストレータ(複雑で大規模なシステムを、自動化・効率化するシステム)」を作っているのですが、オーケストレーションのロジックを作ることも珍しいので、この部分もなかなか他ではできない経験を積めると思います。

更に、今後はevalの構築(正しく評価するための仕組み・環境を整えること)にもこだわっていこうとしています。

社内では、テストの仕組みも整備していかなきゃいけないねとも、常々話しているところです。

開発をしていてもAIアプリケーション特有の論点で話をしたり、今お話したような、技術的な難しさもあるとは思いますが、今の日本ではなかなか積めないような経験も、弊社なら経験できるのではないでしょうか。

マルチにフルレンジ×フルスタックで輝く組織へ

ーー中長期で目指している具体的な指標はありますか?

現実的に算出した目標数値というものではなく、ここを目指して頑張っていこう!というストレッチ的な目標ですが、2026年中にスパ電を100社導入、2027年に300社導入を目指しています。

ーー今後、どんな組織にしていきたいですか?

組織像としては、「総合職型」でありたいと思っています。

弊社に在籍しているエンジニアの中には、実は、文系や総合職上がりでエンジニアに転換した従業員もいます。

広い視野を持ってお客様に向き合っていくこともあり、”THE 専門職”というよりは、バランス感覚が必要な組織だと感じています。

そのため、カイタクで働いてくれる社員には、専門職としての何かを追い求めるというよりは、自主的・自律的に、マルチロールで動く、総合職的な振る舞いを求めています。

具体的には、フルスタック(バックからフロントまで)、そして私の造語ですが、フルレンジ(要件定義/設計から実装開発デリバリーまで)にできるようになってほしいと思っています。

また、すでにリリースしている「スパ電」というサービスは、よくある自動音声とは異なり、AIが自然な会話で、架電・受電・記録までを一貫して自動で完結させるサービスですが、このようにカイタクではビジネスにおける”コミュニケーション”にフォーカスを充ててきました。

業務において膨大な時間を要する部分、手間となりうる部分に着目し、いかに業務を効率化させるか、という抜本的な解決に繋げたいという想いによるサービスということからも分かるように、本質的な価値に向き合い、思考力や論理性が強いメンバーが多いです。

そのため、今後も、単純なボリュームや見栄えを気にするのではなく、お客様や市場に徹底的に向き合い、きちんと考え設計し、プロダクトとマーケットをマッチングさせる本質的なところに目を留め続ける組織であり続けたいと思っています。

”きちんと考え設計する”ところがカイタクの特徴でもあり、自分で考えて判断できる人たちが集まることで、組織として弾力性が持てると信じています。

ーー最後に、この記事を読んでくださっている方々に一言お願いします!

本質的な支援に共感してくださる方、幅広くスキルを身に着けていきたいという方、日本の産業に大きな影響を与えられるサービスを、是非一緒に作っていきましょう!!

まだ迷いや不安がある方でも、一緒に今後の道を考えていければと思っているので、まずは一度お話させていただけると嬉しいです!

/assets/images/22002175/original/236985c9-ccd2-4a65-a350-a6205eb68b5c?1757302789)

/assets/images/4103953/original/d134951d-039a-4fa9-ac37-a64a7b455d1d?1730427062)

/assets/images/4103953/original/d134951d-039a-4fa9-ac37-a64a7b455d1d?1730427062)