2025年4月、ハコベルのエンジニア組織に、新たに「VPoE(Vice President of Engineering)」と「VPoT(Vice President of Technology)」の2つのポジションが誕生し、VPoEには丸山 佳郎、VPoTには横山 怜が就任しました。元々EM・TLとしてプロダクト開発に関わっていた2人が、それぞれの強みを活かし、エンジニア組織の進化を支えます。

新たな役割の必要性や、体制変更後の変化、今後目指す開発組織像について2人に話を聞いてきました。

システム開発部 部長 / VPoE

丸山 佳郎 Yoshiro Maruyama (34)

大学を卒業後、制作会社にてディレクター・エンジニアとして6年間Web制作に携わる。その後、ラクスルに入社し物流シェアリングプラットフォーム「ハコベルコネクト」のフロントエンド開発を担当。2021年よりテックリード、2022年より開発チームマネージャー、2025年にVPoEに就任。

システム開発部 / VPoT

横山 怜 Rei Yokoyama (27)

大阪大学基礎工学部卒業後、2021年4月に新卒第6期生としてラクスルへ入社。ハコベル事業本部 システム開発部に所属し、一般貨物の荷主と運送会社をつなぐ物流プラットフォーム「ハコベルコネクト」で、サーバーサイドエンジニアを担当。2022年よりスクラムマスター、2023年よりテックリード、2025年にVPoTに就任。

組織と技術の両輪を強くする、2人のミッション

ー早速ですが、VPoE・VPoTというロールを新たに設けた背景について教えてください。

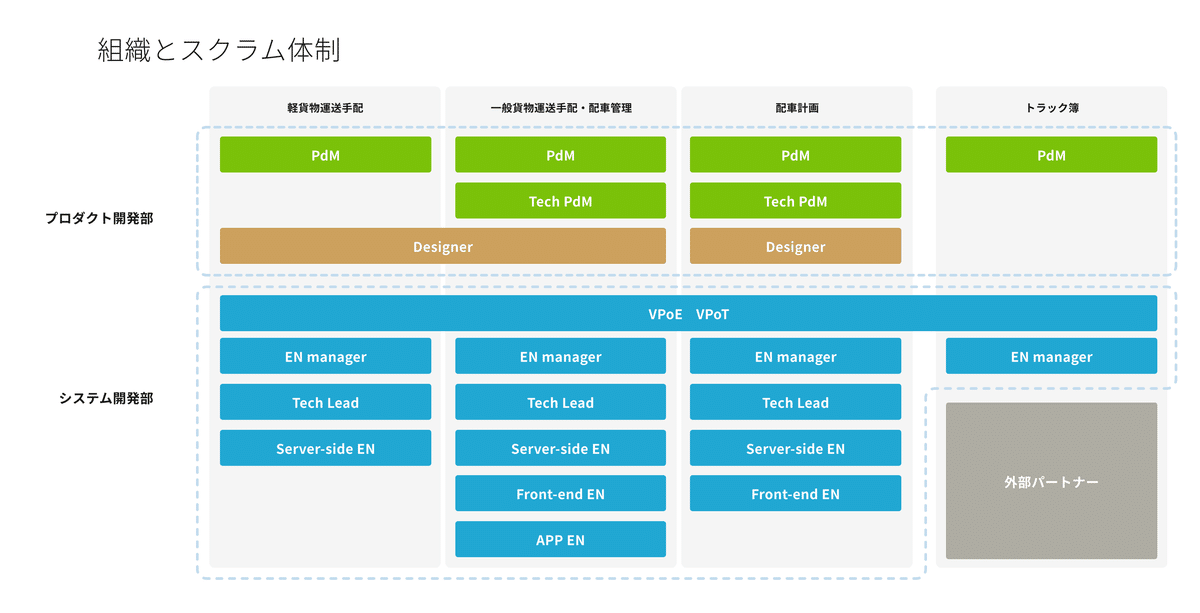

丸山 佳郎(以下、丸山) 現在、ハコベルの開発チームはプロダクトごとに4つに分かれており、それぞれのチームにエンジニアリングマネージャー(EM)とテックリード(TL)がいます。今回新たに誕生したVPoEとVPoTは、特定のチームやプロダクトにとらわれず、開発組織全体や技術システムに横断的に責任を持つポジションです。

ハコベルの新しい開発組織体制

これまではシステム開発部長が全体を横断的に見ていましたが、担当範囲が広く、組織の成長や技術的な挑戦へ適切に、スピード感を持って対応することが難しくなってきたため、2つの役割が生まれました。VPoEは組織づくりや人材育成を担当し、VPoTは技術戦略や開発手法に責任を持ちます。

ハコベルでは、2024年11月に事業継承した「トラック簿」をはじめ、新しいプロダクトや事業の立ち上げが続き、プロダクト間の連携が重要になっています。生成AIなど新しい技術や開発手法も進化しており、役割を分けることで、スピーディな意思決定やアクションが可能になると考えました。

横山 怜(以下、横山) これまでの体制では、プロダクトごとの「こういう機能が欲しい」という要望に対して個別最適の形で機能開発が行われてきました。それ自体は良いことですが、複数のプロダクトに共通して実装した方がコスト的にも良い機能や、基盤化などのプロダクト全体に跨るような開発については、全体を見て旗振りをする役割の人がいませんでした。そのため、プロダクト横断で全体最適を見ながら判断・推進できるようにするために、VPoTというポジションを設けました。

ー新しいロールでのお二人の役割と、今後取り組んでいきたいことはどんなことですか?

丸山 私のメインの役割は大きく2つあります。1つは、開発組織をより強くすること、もう1つは、事業インパクトを出すための組織の方向性を決定することです。

まず、開発組織を強化するためには、メンバーが本来のパフォーマンスを発揮できる環境を整え、成長を支援することが重要だと考えています。優秀なメンバーが多く在籍しているからこそ、その力を最大限に活かせる環境づくりが何より重要だと考えています。例えば、チーム内でのプロセス改善は自律的に行われていますが、組織全体の制度や仕組みが障壁になることがあります。こうした障壁を取り除くためには、チームごとに解決できる問題と、組織全体で取り組むべき問題を見極め、後者については横断的な立場でサポートすることが大切です。

また、新たに優秀なメンバーを迎えることも、組織の成長には欠かせません。既存メンバーが力を発揮できる環境づくりと並行して、新たな視点やスキルを取り入れることで、組織としての成長を加速させていくことができると考えています。事業の成長には、組織の成長が不可欠です。だからこそ、継続的に優秀なエンジニアを迎え入れるとともに、魅力的な組織づくりや社外への発信にも力を入れていきます。

次に、事業インパクトを出すための組織の方向性を決めることも私の役割です。ハコベルの開発組織は、単なる技術の専門家でなく、技術を駆使して事業課題を解決する集団でありたいと考えています。事業状況を鑑みて、どのような開発組織体制が最適か、どこに投資すべきか、どこにフォーカスすべきかを判断し、その方向性を定めることが私の役割だと感じています。

ーありがとうございます。横山さんの役割も教えてください。

横山 私が担っている役割は大きく2つです。ひとつは、プロダクトそのもののエンパワーメント、もうひとつは、開発プロセスのエンパワーメントです。

プロダクトそのもののエンパワーメントでは、全体最適を意識した開発方向の設定や技術的な方向性を明確にすることが重要です。製品がどう進化すべきか、どの技術やアプローチを優先すべきかを決める役割です。

開発プロセスのエンパワーメントは、丸山さんの役割と重なる部分もありますが、私はシステム寄りで、開発の進め方やプロセスに関わります。例えば、生成AIを開発フローに組み込む方法やスクラムの効率的な運用などです。これまでの一般貨物チームでの経験を全社的に展開することが、私の主な役割です。

現在は、トラック簿に特に注力しています。新たに引き継いだプロダクトなので、より良くできる点がないか、一つひとつ掘り下げながら取り組んでいるところです。

ー組織体制が4月で変わったことによって、他のメンバーに対して、どのようなポジティブな変化をもたらすことができるのでしょうか?

丸山 ひとつは、チームを跨いだ横断的な取り組みが加速していく点です。これまではチーム単位での動きが中心で、どうしても視野がプロダクト内にとどまりがちでした。今回、横山さんがVPoTとして全体を見て技術課題に取り組める体制になったことで、生成AIの活用をはじめとした新技術の導入など、組織全体で進めるべきテーマを推進しやすくなりました。

すでにいくつかの取り組みがスタートしていて、今後さらに加速させていく予定です。試行錯誤はあると思いますが、「誰かが声を上げなければ始まらない」という状況から、正式なロールがあることで、動き出しやすくなったのは大きな変化だと感じています。

もう一つの変化は、私や横山さんが以前担当していたチーム内における役割を、他のメンバーに移譲している点です。新たにマネージャーやテックリードとしての役割を担うメンバーも増えてきました。私自身、組織のヘッドがすべてを決めるよりも、年齢に関係なく、優秀なメンバーが大きな役割にチャレンジし、力を発揮できる組織でありたいと考えています。横山さんもまだ若手と言われる年代かもしれませんが、ベテラン・若手関係なく、積極的に挑戦できる環境をつくっていきたいです。

ーチーム内外の意思決定も、今後変化があるのでしょうか?

丸山 ハコベルはもともと、チームごとの裁量が大きい組織です。各チームが自分たちで考え、提案・議論して意思決定していくサイクルは今も変わりません。

横山 組織体制は変わりましたが、チーム単位での戦略や方針はこれまで通りです。むしろ「全社」の技術戦略や開発方針を担う役割が新たに加わった、という感覚に近いですね。

ー今後のエンジニア組織の理想像と、それに向けた取り組みを教えてください。

丸山 私が目指しているのは、「事業観点で目的意識を持ち、俯瞰して価値があることを見極め、そこに集中してエンジニアとしての力を発揮できる開発組織」です。それがエンジニア組織の理想形のひとつだと考えています。

そのためにまず取り組みたいのは、事業状況や数字などの情報の透明性を高めることです。もともと情報は開かれていましたが、それが十分に伝わっていなかった部分もあると感じています。情報に自然とアクセスでき、理解しやすい状態を整え、成果と目的を明確にすることで、より事業にフォーカスしやすくなると考えています。

横山 私が目指すのは、「プロダクトと開発プロセスが全体最適で動く組織」です。

たとえば「あのチームがこう動くなら、自分たちはこう動こう」と、チーム同士が自然に協調できるような状態を目指しています。全体最適の視点を持ったエンジニアリングが、当たり前にできるようにしていきたいですね。

プロダクトづくりの背景にある、ハコベルのバリューと開発カルチャー

ーハコベルのエンジニア組織として大切にしている文化、特徴的だと感じていることがあれば教えてください。

丸山 ハコベルのエンジニア組織で一番特徴的で良いなと感じているのは、プロセスや仕組みを大切にするカルチャーです。「もっと良いやり方はないか?」「どうすれば改善できるか?」という意識が強く、日常的にそういった議論が自然と交わされています。これはリーダーが主導しているというより、メンバー一人ひとりが自発的に考え、行動しているところがポイントです。決してルールを増やしてガチガチに縛るのではなく、認知負荷を減らし、効率的に働くための本質的な改善が日常的に行われている。これは今後も大切にしていきたい文化ですね。

実際に中途で入社したメンバーからも、「ここまでプロセスを考え、改善しながら運用できているチームは初めて」と言ってもらえることが多く、私自身もとても誇りに感じています。

もうひとつの特徴は、「事業」や「価値提供」への意識が強いことです。エンジニアがいわゆる上流工程から関わり、ユーザー課題の理解から実現方法、届け方までを自分たちで考え、意思決定していく文化があります。たとえば仕様策定の場で「解像度が低いからヒアリングしてみよう」と自然に出てくる。顧客や業界に対する解像度を高めながら開発していく、という姿勢もハコベルらしさの一つだと思います。

ーどのようにして、顧客や業界に対する“解像度”を高めていくのでしょうか?

丸山 方法はいろいろありますが、たとえば顧客に直接ヒアリングすることもあります。

また、ハコベルにはオペレーションチームや日々顧客と向き合うセールス・CSなどのビジネスチームに、物流業界のプロフェッショナルであるドメインエキスパートが在籍しています。エンジニアがそうしたメンバーに自ら話を聞きに行き、業界や顧客への理解を深める、という動きが自然と根づいていますね。

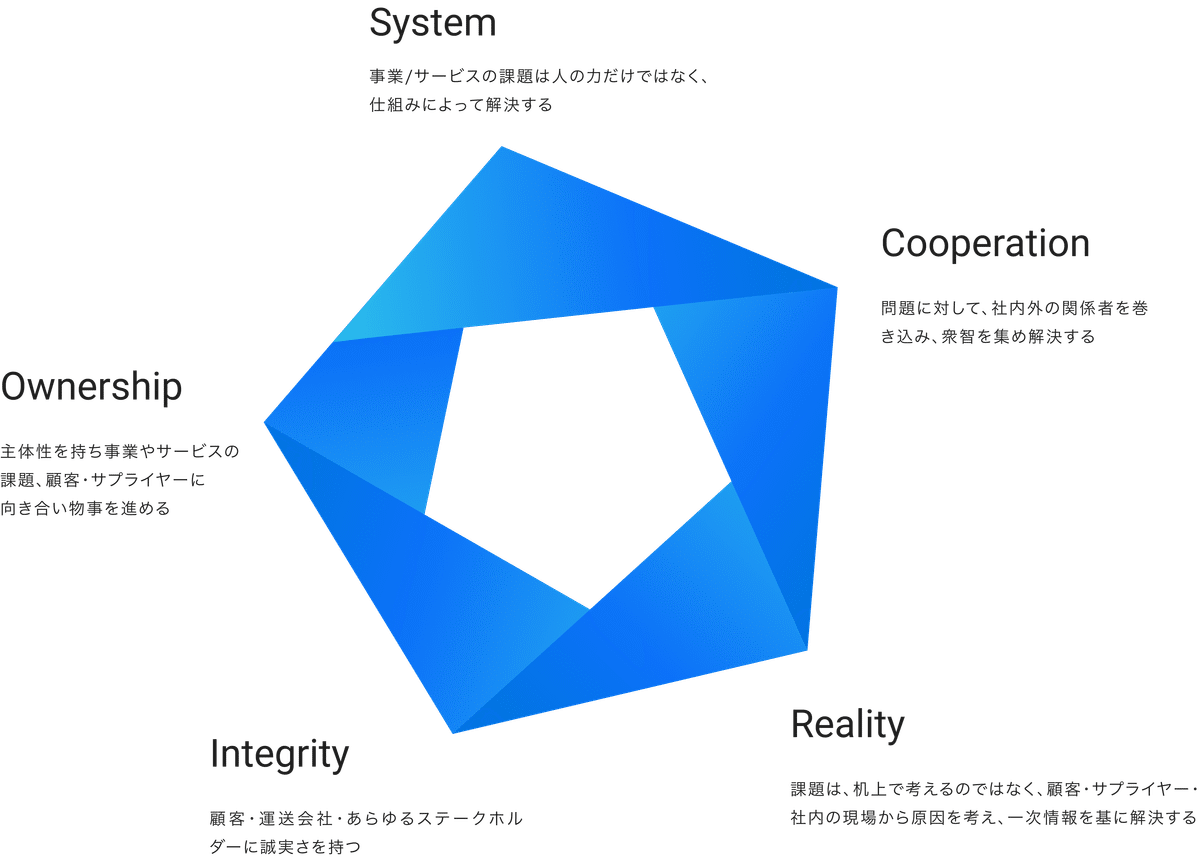

横山 そうですね、「Reality」というハコベルのバリューは、私にとってすごくしっくりきています。物流業界の実態や、顧客がどんな環境でプロダクトを使っているのかは、実際に現場へ行って、自分の目で見て、肌で感じないと分からない部分が多いんですよね。

たとえば、どんな広さのオフィスで、どのサイズのディスプレイを使っていて、PCのスペックはどれくらいか、みたいな細かなことまで含めて。ハコベルでは、そうした現場理解のためにエンジニアも現地を訪れる文化が根づいていて、ほとんどのメンバーが一度は現場を見に行った経験があると思います。私も年に2-3回くらいは現場訪問しています。

―現場理解に加えて、ハコベルならではの特徴的な文化はありますか?

横山 「Cooperation」をすごく大切にしているところですね。チームで成果を出す意識が強くて、それは入社した頃よりも、今のほうがより色濃くなっている気がします。たとえば、新機能をつくるとなったときに、「これは◯◯さんが全部担当」と丸投げするのではなく、モブプロやペアプロを活用しながら、要件定義から実装、テストまでをチーム全員で進めていく。 ここまでチームを意識して開発できている組織はそこまで多くないんじゃないでしょうか。

丸山 「これは誰のタスク」と最初に細かく切り分けたほうが、一見スムーズに見えることもありますが、そうすると属人化のリスクが生まれてしまいます。誰かが休んだら進まないとか、その人しか知らないから他の人が手を出せない、という状態を防ぐためにも、私たちは“本質的にチームでやる”ことを大切にしています。どの工程も、全員で関わり、チームのミッションとして取り組む。それがハコベルの開発スタイルです。

Hacobell Value 私たちの大切にする5つの価値観

挑戦も、成長も、キャリアも。ハコベルで広がるエンジニアの可能性

ーハコベルではどんなキャリアアップのチャンスがありますか?

丸山 多様なキャリアや経験を積むチャンスがあるのは、ハコベルの大きな魅力だと思います。

私自身、もともとはフロントエンドエンジニアとして入社し、マッチングプラットフォームの開発に携わっていました。その後、SaaS事業の立ち上げに合わせて配車管理システムの開発に加わったり、必要に応じてバックエンドの実装も担当したりと、幅広い技術領域を経験してきました。マネージャーへのチャレンジを経て、今はVPoEを務めています。他にも、技術力を磨いてテックリードになった方や、エンジニアからPdMへキャリアチェンジした方もいます。また、エンジニア業務と並行してCSに挑戦している、というユニークなケースもありますね。

技術的な面でも、たとえば元々バックエンド専任だった方が、現在ではフロントエンドも含めたフルスタックで開発するようになっていたり、ネイティブアプリ出身のエンジニアがWebフロントに挑戦していたりと、領域を横断した成長がしやすい環境です。

そうした経験の広がりが、ご自身のキャリアを考えるうえで、大きな糧になるのではないでしょうか。

ーキャリアステップの選択肢が多いことは良いことですね。エンジニアが成長していけるような取り組みは何かありますでしょうか?

丸山 新しくチームに加わったメンバーには、一定の経験を持つエンジニアがメンターとして並走し、業務に取り組んでもらう体制を整えています日々のちょっとした相談から、開発方針のような大きな判断まで、何でも相談できる関係性を築くことを大切にしています。

こうしたチームでの開発を通じて、たとえ社歴が浅くても、シニアメンバーや長く在籍しているメンバーから効率よく技術やコンテキストを学ぶことができるため、特に若手や経験の浅い方にとっては、スピーディに成長できる環境だと思います。

また、エンジニアの裁量も大きいので、手を挙げたメンバーにどんどんお任せする文化があるのも成長の機会になっていると思います。 例えば、あるチームではE2Eテストが不足しておりデグレチェックの品質保証に多大な工数がかかっていた状況を受けて、改善プロジェクトが立ち上がりました。そのプロジェクトのオーナーを担ったのは、なんと入社1年目の新卒エンジニア。課題の洗い出しから実装方針の決定、チーム内への浸透まで、リーダーとしてプロジェクトを推進してくれました。 もちろん、テックリードや他のメンバーも積極的にサポートしますが、「任せることで育てる」文化は今後もさらに推進していきたいと考えています。

ーハコベルに入社するエンジニアは、どのような点を魅力に感じて入社しているのでしょうか。

丸山 人によって惹かれるポイントはさまざまだと思いますが、多くのエンジニアが魅力に感じるのは「物流」という業界の規模感や、社会課題としての大きさではないでしょうか。複雑な業界なので難しさもありますが、だからこそ課題を解決できたときの社会へのインパクトは大きく、それがハコベルで働く魅力のひとつだと思います。

また、優秀なメンバーとチームで取り組める環境も魅力です。プロセスへの意識も高く、チームで大きなことを成し遂げようという考え方が根づいているので、そうした志向性を持つ方にとっては、非常にフィットする環境だと思いますね。

個人的な話をすると、以前受託開発の会社にいましたが、どうしても「作って終わり」になってしまう場面が多かったんです。一方、ハコベルでは物流という大きなドメインに長期的な視点で取り組んでおり、課題を少しずつ解決していく手触り感のある開発ができる点が魅力です。最終的に「これが自分の仕事だ」と胸を張って言えるかどうかが大事だと思っていて、ハコベルの仕事は間違いなくそう言えるものだと感じています。

ー"これが自分の仕事だ"と言えることは素晴らしいことですね。これからチームメンバーも増えていくかと思いますが、「こういう人と一緒に働きたい」という理想像はありますか?

横山 やっぱり、プロダクトづくりが好きで、課題解決が好きで、顧客に価値を届けることにやりがいを感じる人がいいなと思います。

そのうえで、長期目線で前向きに取り組める人だと嬉しいですね。社会にとって良いことをする方が、きっと人生も楽しいはずなので。

そういう方と一緒に開発できたらきっと楽しいだろうなと思います。