前回のインタビューではDoooxの特命社長室に焦点を当て、事業の誕生から代表の久保寺が込める熱い想いについて語っていただきました。今回のインタビューではもう1つのDoooxの主要事業で地域活性化を目指す「街盛プロジェクト」について詳しく聞いていきます。社長室と地域活性化、一見全く異なる事業に見えますが、その繋がりとは何なのでしょうか。そして事業の誕生から現在から未来への展望について語ります。

『特命社長室』から『街盛』へ、地域共創の原点とは

―前回は特命社長室事業についてお伺いしましたが、今回は「特命街盛プロジェクト」について詳しくお話を伺います。この「特命街盛プロジェクト」は、そもそも特命社長室から始まったとお伺いしました。なぜ地域に特化したこの事業が生まれたのか、具体的な背景や着想のきっかけを教えていただけますか?

もともと、私も岐阜の田舎出身ということもあり、本の地域や地域企業が持つポテンシャルにすごく魅力を感じていました。ただ、それらが十分に魅力を発信できていないという課題意識も持っていたんです。しかし、いきなり地域に特化した事業を始めることはなかなかハードルが高いと思っていました。そんな折、2021年の夏頃に奈良県の田原本町町長(当時)とお会いする機会があり、その際に町長自身も「やりたいことはあるけどなかなか進まない」という課題を抱えていらっしゃいました。この出会いが、「特命社長室」の動きで地域活性の課題を解決するプロジェクトのアイディアと繋がったんです。これが「特命街盛プロジェクト」の最初のきっかけです。

しかし、行政の予算に依存した地域活性化のみでは、どうしても一時的な「打ち上げ花火」で終わってしまうケースが多く、それでは持続可能ではないと考え、地元の人々が主役となり、自分たちで収益を生み出せるような仕組みを作るべきだという仮説を立てました。地元の企業の方々を巻き込みながら、地域が持つ強みを生かした事業を起こし、持続していくことが「特命街盛プロジェクト」の理想形です。

地域と歩んだ『街盛』の成長軌跡

―奈良県田原本町で生まれた「街盛」プロジェクトが、今ではさまざまな地域に広がっていると伺いました。事業を進める中で、最も大きな壁や課題はどのような点でしたか?

課題は大きく2つありました。1つは事業の収益化、つまりマネタイズモデルの構築です。地域の方々と一緒に事業を継続していくためには、しっかりと収益を上げていかなければなりません。これは今も試行錯誤の連続です。

もう一つ何より重要なのが、地域の中で「自分たちの手で地域を良くしていくんだ」という熱意を持った中心人物となる人がいるかどうかです。彼らがいないと、プロジェクトはうまく進みません。しかし、この課題は逆に私たちの強みにもなっています。熱意ある人々と出会い、一緒に活動していく中で、最初は懐疑的だった人も巻き込まれていくという、ポジティブな循環が生まれています。たった一人や二人から始まった取り組みが、仲間を増やしながらどんどん活動を広げていく。この「仲間を巻き込む」力こそが、「街盛」を支える重要な要素だと思います。

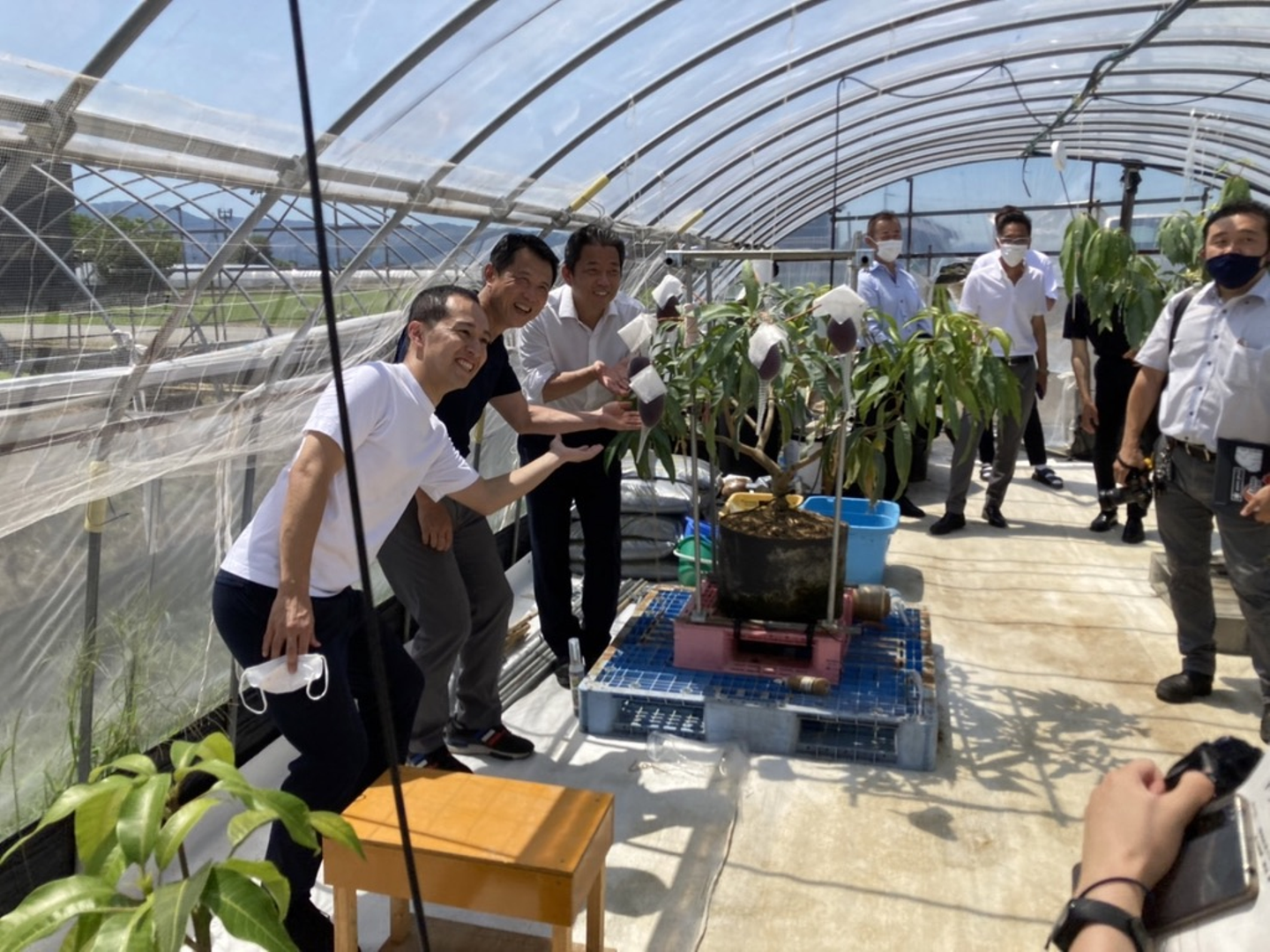

▲田原本町でのマンゴーの栽培活動。一番手前が久保寺社長。

日本を越えていく『街盛』の未来

―課題を乗り越え、仲間を増やしながら拡大されてきた「街盛」ですが、今後の事業展望についてお聞かせください。最終的にどのような社会の実現を目指していらっしゃいますか?

将来的には、日本の地域が持つポテンシャルを最大限に活かし、国内だけでなく海外にも通用する事業モデルを確立したいと考えています。海外の方々にもしっかりと役立つような価値を事業化することが地域活性化に必要な要素だと考えています。例えば、イタリアの「パルミジャーノ・レッジャーノ」や「パルマ産生ハム」のように、地方の名前を冠したブランドが世界的に有名になり、外貨を獲得して地域に還元されるようなモデルをイメージしています。

日本にはまだ、そういった形でブランディングしきれていない素晴らしい特産品や資源がたくさんあります。そういった地域発のブランドを育成し、国内外に展開していく。それによって、日本全体の地域が持続可能になり、本当の意味での地方創生が実現できると考えています。そのためにも、まずは今の「自走し、収益を生み出す」 という持続可能なモデルをしっかりと確立させ、多くの地域で横展開可能な事例を作っていきたいです。

そして、何よりも地域の方々が主体的に取り組める仕組みを追求し、地域に根差した形で事業を成長させていきたいですね。

編集後記

「街盛」は単なる地域活性化プロジェクトではなく、地域の人々が主役となり、自らの手で未来を切り開くための「共創の場」なのだと感じました。行政や補助金に頼り切るのではなく、事業として自立し、継続していくことを目指すという考え方は、今後の地方創生において非常に重要な視点だと思います。このプロジェクトが、日本各地の隠れた魅力を掘り起こし、世界に発信していく未来を想像すると、胸が熱くなります。私たちも「街盛」が描く、新しい地域のあり方をこれからも応援し続けたいです!

/assets/images/21258706/original/def2a257-2930-448d-a194-ba805ac9d623?1748923483)

/assets/images/22349397/original/ee7ded06-2f29-4ab9-b288-6e324d53a681?1761469040)

/assets/images/22510279/original/ee7ded06-2f29-4ab9-b288-6e324d53a681?1763464655)