【代表インタビュー】世界中に革新的なエンターテイメント体験を。グリッジ創業の裏側と今後の展望。 | グリッジ株式会社

今回は弊社代表取締役の籔井健一さんのインタビュー記事です!今では、インディーズからメジャーアーティストまで、日本のアーティストのグローバル展開をご支援させていただいている弊社ですが、その裏側には...

https://www.wantedly.com/companies/company_5966396/post_articles/980251

今回はKOLマーケティング(※)やSNSマーケティングを行うグロース・アンド・アライアンス事業部でリーダーを務めている添田愛さんのインタビュー記事です!

※KOLはKey Opinion Leaderの略称です。いわゆるインフルエンサーの方と協力して商品やサービスを宣伝するマーケティング手法を指します。

現在はエース社員として日本を代表するアーティストのグローバルマーケティングにも携わる添田さんですが、実は2021年にアルバイトとして入社をしています。

21卒としてコロナ禍真っ只中での就職活動、エンタメ業界が新卒採用を大幅縮小する状況でもどうしても音楽を諦めることができなかった。そんな中、たまたま目に入った一つのツイートがキッカケでグリッジと出会い、憧れの音楽業界へ。

添田さん自身「根性と気合いで、籔井さん(代表)と柚木さん(取締役)にしがみついてきた」と表現していますが、その粘り強さと背景にある音楽への思いにぜひ触れてみてください。

「音楽に携わる仕事をしたい」と思われている方にとっては、とてもワクワクする内容になっていると思います。

コロナにより音楽業界は新卒採用を停止。それでも音楽を諦め切れなかった大学時代。

周りが内部進学をする中、ただ一人「音楽」を理由に別の道を選んだ中学時代。

”好き”と”憧れ”が原動力。根性で掴み取った正社員への道。

「私がやると見つかる」、海外クリエイターの発掘で主力事業を生み出す。

国境も役職も超えて支え合う、フラットなグローバル組織。

“好き”を原動力に、変化の早いエンタメの前線で挑み続ける。

▍まずはグリッジとの出会いについて教えて下さい。

グリッジとの出会いは大学生の頃です。

音楽大学に通っており、クラシック、中でも声楽を専門に学んでおり、プレイヤーとして歌を歌っていました。

音楽は昔から当たり前に側にあるものだったので、社会人になってからも音楽をやっていきたいとは思っていました。

ただ、プレーヤーとして生きていくのはかなり難しいので「どうすれば音楽と一緒に生きていけるかな」ということを大学2年生くらいから考えていました。

「絶対に音楽業界で仕事をするぞ」と鼻息を荒くしていた大学生でした(笑)

▍就職活動をする中ですぐにグリッジに出会いましたか?

全くそんなことはなくて、かなり大変でした。

私は21卒なので2020年に就活をしているのですが、ちょうどコロナの影響で新卒採用をストップしている企業が多い年でした。

それこそ、就活が解禁された前の月にちょうど緊急事態宣言が発令されて外出自粛になり、特に音楽業界にとっては大打撃でした。

当時はライブなどのリアルでのイベントで主に収益を得ていた時代なので、名だたる大手企業ですらも新卒採用を大幅縮小している企業が多かった印象です。

新卒採用をしている企業を探してみると、確か7社くらいあったので、その企業の選考は受けました。

ただ、残念ながら面接で落ちてしまったり、選考途中に「新卒採用を辞めることになりました」という連絡が来たりして、内定をもらうことはできませんでした。

▍音楽業界以外への就職は考えなかったのですか?

考えてみたものの、音楽業界以外で働きたいとは思えなかったですね。

「不動産業界でも見てみようかな」とか考えてみたんですが、全く志望動機を書くことができなかったです。

「なんとかして音楽業界で働けないかな」とずっと考えていました。

一方で、当時の音楽業界の課題が見え始めた時期でもありました。

▍どういうことでしょうか?

ビジネスのほとんどが国内向けであり、コロナのような外部要因によってオフラインでの活動が制限されると、ビジネスモデル的にかなり脆いということを強く感じました。

私はライブなどに携わりたいと思っていたので、よりそれを顕著に感じ「これができなかったら他に稼ぐことできないのかな」と思ってしまいました。

また、オンラインで何かやろうとしている様子はあったのですが、既にSNSなどをすごい上手に使って活動している海外のアーティストと比較するとその差は歴然で、「今後の日本の音楽業界は大丈夫なのかな?」という疑問を抱いていました。

そんな時に、たまたま取締役の柚木さんのツイートを目にしたんです。

▍どういった内容のツイートだったんですか?

音楽一本で勝負するのではなく、音楽と何かを掛け合わせることで音楽の魅力を引き出すといった内容でした。

音楽業界に対して抱いている疑問と柚木さんが発信してたことがマッチしていると感じ「やっぱりそうだよね」と感じました。

コロナより前に、「音楽と別のIPを掛け合わせること、それをグローバル展開させること」を考えいる企業があったのか!と嬉しくなりました。

▍柚木さんのことはフォローされていたのですか?

してなかったです。

「音楽業界で働くための糸口はないかな」と思いながらX上で検索していた記憶があります。

大学の時にずっとアパレルでバイトしてたのもあって、「ファッション」「アパレル」といったワードでも検索していました。

というのも、「音楽の歴史とファッションの歴史ってすごい似てるよなぁ」とずっと思っていたんですよね。

トレンドの移り変わりなどが似ていると思っており、それこそ「音楽」×「ファッション」で何かできたら面白いんじゃないか、といった発想もありました。

▍本当にたまたま出会った、という感じなんですね。

そうですね。

調べていく中で面白そうな会社だと思ったので「働きたいな」と思ったんですが、当時は採用を行っていなかったんですよね。

代表の籔井さん、取締役の柚木さん、そしてレベール事業を担当していた大さん、この3人しかいない状況で、今やっているグローバルマーケティングの支援というビジネスモデルすらなかった時期です。

でも、どうしても音楽に携わりたかったので、どういった形でもいいので働きたいと思い、それこそもうラブレターみたいな文章を会社のコンタクトページを通して送ったところ、返事をいただくことができて。

「採用は考えていないけど、せっかく連絡くれたので一度オンラインで話しませんか?」といった返信をいただき、オンラインで話したのが始まりですね。

▍続きも気になるのですが、その前に、添田さんの音楽への執着心・そこまでして音楽業界に関わりたかった理由についてお伺いしたいです。

▍そもそも音楽大学に通っていたということは、高校生の頃から音楽に対して強い興味関心があったということですよね?

そうですね。

実は高校受験をして音大の附属高校に入学をしているんですが、中学生の時に変わった決断をしていまして。

▍具体的に教えて下さい。

幼稚園から中学校までは一貫校に通っていました。大学までエスカレーター式に進学できる環境だったので、高校受験をする人はほぼいませんでした。

ですが、私は既に歌を始めていたこともあり、中学生の頃から「音大に入って音楽を専門的に学びたい」と思っていて、外部への進学を考えるようになりました。

また、中高の勉強が忙しく勉強と歌を並行するのも大変だったので、どれも中途半端になってしまいそうな気がして。

であれば、高校から行った方が良いのではないかと思い、両親や学校と相談して高校受験で音大の附属高校を受験しました。

▍中学の時点で「音楽」を理由に大きな決断をされていたんですね。音楽との最初の接点はいつだったのでしょうか?

母親がピアノをずっとやっていて、音大に行きたいと思っていた人でもあったので、生まれた時から音楽は側にありました。

小さい頃からピアノを習っていましたし、家でめちゃくちゃ歌を歌ってくれていて、家の中で歌を歌うということを家族みんな抵抗なくやるような、ハッピーな家庭でした(笑)

なので、音楽はとても身近な存在でした。

▍そういった背景から、就職をした後も音楽に携わりたいと思われていた訳ですね。

そうですね。

▍当時グリッジは採用活動をしていなかったこともあり、アルバイトからのスタートだったと聞いています。大学卒業後、周りが正社員として働く中で、アルバイトとして働くことに抵抗はなかったですか?

それは全くなかったですね。

というのも、まずコロナの関係で就活中に友達と会うことができなかったので、友達の就活状況もよくわからない状態でした。

また、音大を卒業した多くの人はプレイヤーとして社会に出ていくので、一般企業に就職する人は多くなく、例えばアルバイトで歌の先生をやりながらミュージカルのオーディションを受けるという人もいますし、音楽教室でアルバイトをしながら大学院に通う人もいます。

一般的ではないかもしれませんが、「それだけやりたいことをやっているんだから良いんじゃない」という価値観や雰囲気があったので、自分自身の選択に対しても抵抗はなかったです。

▍自分らしい選択をする人が多い環境だった訳ですね。では、アルバイトとしてグリッジで働き始めた頃の話もお伺いできればと思います。

▍さきほど「今やっている事業はなかった」というお話がありましたが、当時はどういった事業をしていて、添田さんはどういった業務を担当していましたか?

事業としては、まずレーベル事業をやっており、2アーティストが所属していました。

それに加えて、チルホップなインストを24時間ライブ配信する「Tone by Gridge」というYouTubeチャンネルの運営を行っていました。

大さんがこの2つの事業をメインで動かしており、私はA&R(※)兼マネージャーのような役割を担っていました。

※Artists and Repertoireの略称で、アーティストの発掘、育成、楽曲制作、宣伝など、音楽活動全般をサポートする役割を指します。

▍具体的にどういったことをされていましたか?

レーベルに所属しているアーティストのレコーディングやライブの調整に加えて、ライブへの出演機会を作るための営業や楽曲リリースに関連する業務など、いわゆるレーベルや事務所が担うような業務を幅広く担当していました。

アーティストのSNSの運用もやっていましたね。

レコーディングについては、私は基本的に本当にただいるだけなんですけど、メンバーたちが納得するまでやり続ける感じで、終電間近ぐらいまでは付き合ったりとかもありましたね(笑)

▍ライブの営業はどういったものでしたか?

まずは営業資料を作るところから始まりました。

その後は、サウンド感に合うライブハウス、合わないライブハウスというのがあるので、合うライブハウスを探して、片っ端から連絡して「こういうバンドなので、もしいいブッキングがあったら声かけてください」と、営業をかけていきました。

そしてライブが決まったら、メンバーと一緒にライブ会場に行き、ライブ中は動画を撮影して終わった後に動画をSNSに上げて、グッズも、どんなグッズを売るかという企画から考えて、デザイナーさんとのやり取りや、どの業者に頼むかまで全て手探りの中で販売したりしていました。

▍The スタートアップ、ベンチャーという感じで、できること・やらないといけないことは何でもやっていたような形ですね。

本当にそんな感じでしたね。

ただ、やっぱり好きな音楽に携われているということもあって楽しかったです。

▍楽しいと感じたできごと、やりがいを感じたできごとを教えて下さい。

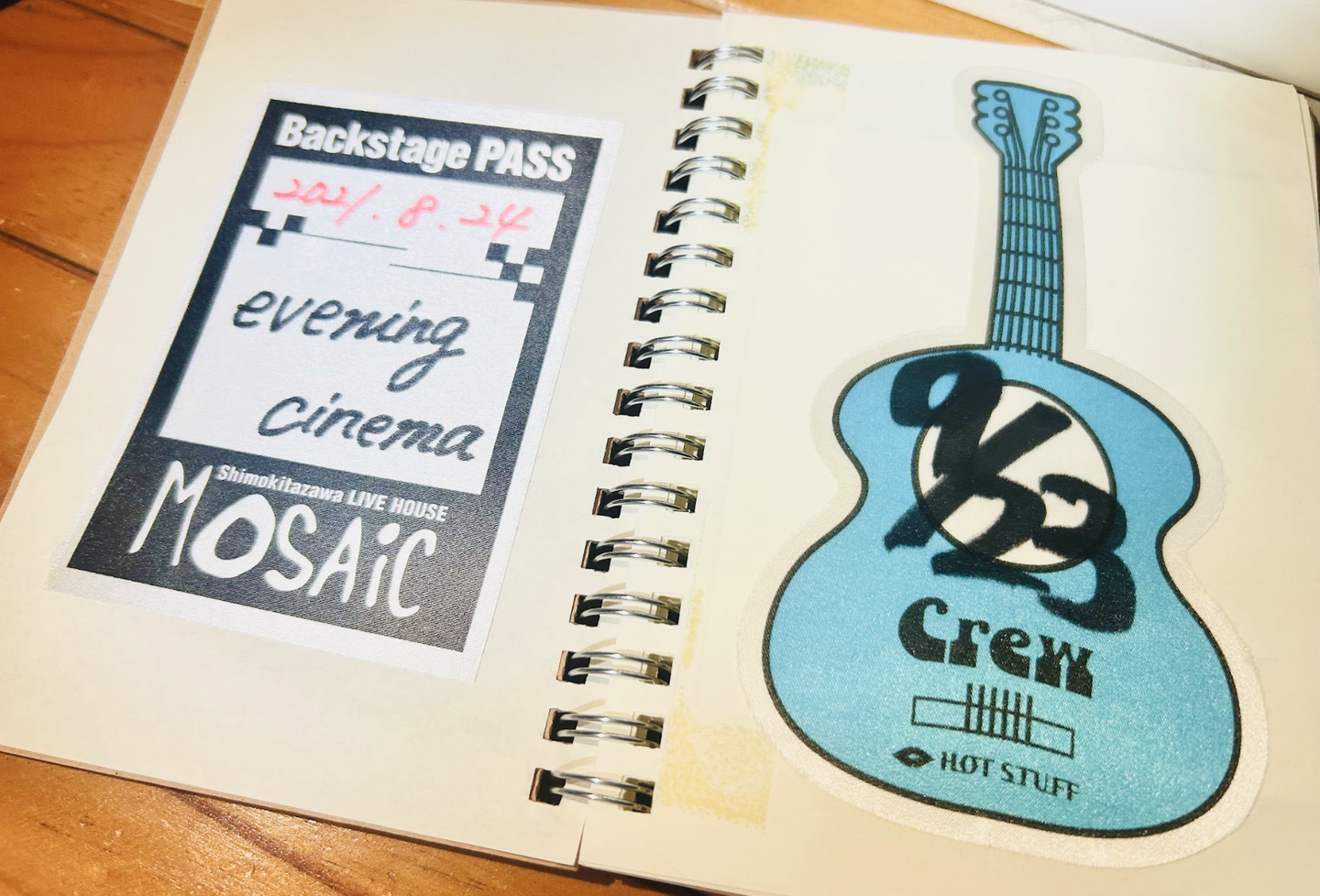

ライブに携わりたいという思いが強かったので、自分が通っていたライブハウスをブッキングして、そこで自分が担当しているアーティストがパフォーマンスをしていて、私は関係者サイドとしてそこにいる、というのはとても感慨深かったですね。

ライブが好きな人からしたら、きっと憧れのシチュエーションなんじゃないかと思います。

あとは、ワンマンライブを企画してお客さんが満員で入ってくれている時だったり、自分が企画したグッズをお客さん買ってくれている時だったり、そういう時にはとてもやりがいを感じました。

▍アーティストのためにもなっているし、ファンのためにもなっていると。

そういうのもあるんですが、当時はもっとミーハーな感じというか、憧れが強かったと思います。

入社前にライブに行っていた頃は「あの関係者用のゲストパスは誰がもらっていて、どんな人なんだろう」と思っていましたが、自分がそういった立場になって「私、もらっちゃったよ」みたいな(笑)

あとは、レコーディングについても好きなバンドのビハインド・ザ・シーンとかでしか見たことなかったようなシチュエーションだったりして。

「自分が好きなアーティストも、こんな労力をかけて届けてくれているんだなぁ」ということも間接的に感じることもあって、余計に好きになったり。

なので、本当に「好き」という純粋な気持ちが満たされている感覚です。

今もその気持ちは残っている気がします。

▍音楽に対する好きという気持ちが大きな原動力だったんですね。アルバイトから正社員になったタイミングはいつでしたか?

働き始めて1年後くらい、社会人2年目になったタイミングです。

会社から「正社員で働かない?」と言われた訳ではなく、自分から「いつになったら正社員として採用されるんですか?」ということを言いました。

籔井さんと柚木さんは「え、本当にいいの?」みたいな反応でしたね(笑)

▍当時はまだ採用基準みたいなものも明確にはなかったと思いますが、なぜアルバイトから正社員になることができたと思いますか?

自分で言うのも何なんですけど、めちゃくちゃ頑張ったからだと思います。

▍シンプルですが、本当に大事ですよね。

今はある程度ビジネスモデルが出来上がっていて、新しい案件が来た際にどう対応していくのか、ということはある程度仕組み化されていますが、当時はそういう状態では無かったので、全てが手探りでした。

今のサービスの根幹を一緒に作っていくフェーズだったので、今よりももっと振れ幅が大きく、毎日が意思決定の連続で方針が変わることも多かったです。

大きな意思決定をするのは私ではないんですが、それについていくことにかなり必死でした。

▍「今後一緒に船を前に進めていける仲間になれるんじゃないか」と思ってもらえた、ということなんでしょうね。

そういった話をしたことがないので実際のところはわからないですが、「絶対に負けないからな!」というマインドは強かったと思います。

自分が納得していないことであれば籔井さんにも意見することもありましたし、指摘されたら「もう絶対次は言われないようにするぞ」という気持ちで、メラメラしながら走り続けていました(笑)

もしかしたら「新卒だから仕事はできないかもしれないけど、それはしょうがない。でも根性はあるよね」と思ってもらったのかもしれないですね。

▍根性というのは具体的にどういったものだったんですか?

「絶対に音楽業界で働きたい」と思ってグリッジにたどり着いたというか、「しがみついた」という表現が正しいかもしれないですね。

なので、簡単に辞めたくないと思っていました。

籔井さんのインタビューの中で、資金繰りが厳しい時期について話している時に「1年で終わるなんてダサい」という言葉があったと思うんですけど、その感覚に近かったと思います。

▍正社員になってからはどうでしたか?

裁量が大きくなって、やることが増えたこともあって、かなりきつい時期もありました。

例えば、現場に行く時もアルバイトの時は籔井さんや柚木さんが一緒に来てくれていたんですが、正社員になってからは一人で行くようになりました。

マネージャーとしての立ち居振る舞いであったり、初めてのライブハウスであればライブハウスの方にご挨拶させていただいて少しでも次に繋がるように動いたり、今自分にできることを毎日全力でやっていた気がします。

あとは、今思い返すと共感してくれる人がいないっていうのが一番しんどかったかもしれないですね。

当時はもうしんど過ぎて、友達に泣きながら電話したこともありました(笑)

▍創業メンバーの2人とベテランの大さんしかおらず、同期はいない状況ですもんね。

仕事はすごい楽しかったですし、皆さんとの関係性も良かったんですけどね。

もちろん、厳しいフィードバックをもらうこともありましたが、それが嫌とかしんどいとか、そういうのはなかったです。

ただ、同期というか近しい人がおらず、比べられる人が良くも悪くもいなかったので、常に昨日の自分と比べる日々を過ごしていて、そういうのが大変だったかもしれません。

今は少しずつメンバーも増えて、ダンジョンを進んでいくようにそれぞれに得意分野があるメンバーがいるのは本当に心強いです。

きっちり仕事はしつつも、仕事以外のことも話したり常に和気あいあいとしていますし、まさかこんなに一緒に働くメンバーが増えて、私の隣の席はマレーシア人、斜め前は中国人、そして一緒にミーティングするのはインドネシア人やブラジル人、と、多国籍になると思っていませんでした(笑)

今でもふと感慨深くなる瞬間が多いです。

▍アルバイト時代に会社の方向転換についていくのが大変だったというお話がありましたが、正社員になった後もしばらくは現在の事業はまだ見えていない状況だったのでしょうか?

そうですね。当時は籔井さんと柚木さんが新しい事業を色々と試していて、それこそ全然音楽と関係ないことも試したりしていました。

私と大さんがレーベル事業とYouTubeチャンネルの運営を担当して、籔井さんと柚木さんが新しい事業にチャレンジしているような状態でした。

▍添田さんと大さんが守りで、籔井さんと柚木さんが攻め、という役割だったんですね。その後、レベール事業とYouTubeチャンネルは閉鎖することになると思うのですが、その際にはどういった心境でしたか?

いきなり今のような複数のマーケティング施策を用いて支援をする形ではなく、最初は世界中のカバーシンガーを集めて、その人たちにPRをしてもらう「CO-VERS(カバーズ)」という事業を始めることになりました。今のKOLマーケティングの大元になる事業ですね。

その話を聞いた時には「じゃあ、私は何ができるだろう?」と前向きに考えていました。

その後にレーベル事業やYouTubeチャンネルを辞めてピボットすることになるのですが、当時はリソースがない中で複数の事業を走らせていてたので、どれかに絞るしかないだろうなとは思っていました。

それに、籔井さんが「今、グリッジが音楽業界にとって必要な存在になれるかもしれない」ということをちゃんと話してくれたので、その意思決定に納得感もありました。

これまで関わっていた事業を手放すのは寂しいなと思いつつも、これからの未来にワクワクしていました。

▍現在KOLマーケティングのリーダーをされているということは、当時から元となる「CO-VERS」という事業に関わっておられたのでしょうか?

はい、最初は海外のKOLをピックアップするところからのスタートでした。

これが結構難しくて、私が入社する前にいたインターンの方が探した時には上手く見つけることができず、「全然いないですね」という話になっていたようです。

ただ、私がやってみたところ一気にリストアップできたので、社内でも「やっぱりいるよね」となって、事業としての可能性も見出すことができました。

実際、当時からずっとお付き合いのあるKOLもいて、結果的に今のKOLマーケティングの「アナログな方法で見つけてくる」という根幹を作ることができました。

▍なかなか見つけるのが難しいとのことですが、添田さんはどのように探されていたのですか?

これは今もそうですが、ひたすらアナログに検索をします。

YouTube、TikTok、Instagramなど、あらゆるSNSで関連のキーワードを考えて一つ一つ探していく、ということを繰り返しやっていました。

▍何か工夫されていたことはあるんですか?

言語化するのはかなり難しいですね。

国であったり、どういうクリエイターが欲しいかによっても変わってくるので、センスも必要になってくるかもしれません。

ただ、このディグる能力は伸ばしていけるものだとは思います。

当時からこの業務を担当しているのは私しかいないので、ここの能力はかなり磨かれています。

今でも、例えば「フランスで、こういうKOLを探したい」という要望があれば、フランスにいる人がピックアップできなくても、私は日本にいますがピックアップすることができます。

▍嗅覚みたいなものが必要な訳ですね。

「●●なKOLを探したい」という要望から、「それならどんなワードなら引っかかりそうか?」と考えて関連させてひたすら拡げていく作業だったり、膨大な量のKOLの中から「このKOL良さそうかも」と思うセンスがたまたま良かったのかもしれません。

▍添田さんにそのセンスがなければ今のKOLマーケティングがないと思うと、かなり大きな貢献ですね。

人よりもちょっと得意なことの一つが「プロジェクトコンセプトに適したKOL探し」で、それがたまたま事業と重なった感じですね。

グリッジのKOLマーケティングは各プロジェクトやお客様のニーズに合わせて、その時に適したKOLが社内でいなければ1から探してコンタクトを取って、常にKOLとのコネクションを拡大させていきながら結果を最大化させていくのが特徴なので、そういった部分でも大きかったかもしれません。

KOLとの関係性の構築であったり、どこまで提示してどこから自由に制作してもらうかなどの塩梅も、最初はずっと私が担当していたので、どうすればお互いが気持ちよくプロジェクトを進行させられるかということも含めてかなりノウハウは溜まっていると思います。

▍その後はSNSマーケティングの領域でも事業を立ち上げていく、という流れですよね?

その辺りは私がというよりかは、本当に籔井さんと柚木さんと二人三脚でやっていきました。

3人でああだこうだ言いながら膝を突き合わせて、こっちの方がいいんじゃないか、こういうのがいいんじゃないかという議論をしながら試行錯誤していきました。

▍それまでの事業とは異なり、クライアントワークが入ってくる形になっていたと思いますが、その変化についてはどう感じていましたか?

すっごい面白かったです。

それまでは自社のアーティストとやり取りすることが多かったですが、クライアントとミーティングをしたり、そのために資料を作ったり、あまり経験したことがないことにチャレンジしているのが楽しかったです。

それに、クライアントから感謝されることはとてもやりがいになっていました。

▍少しづつ事業が固まりクライアントも増えていく中で、当時4名だった組織が今では30名程度にまで拡大し、アルバイトだった添田さんはリーダーという立場になられています。組織も添田さんもすごい成長ですよね。

組織が拡大し始めたのがおそらく去年(2024年)とかなんですよね。

一昨年(2023年)の年末頃のオフィスはまだ3人でしか働けない狭い部屋でした。

人がいなかったので、自分で戦略を考えて運用して分析してという感じで、もうやる人が私しかいないような状況だったので、気づいたら第一人者になっていた感じです。

▍2024年から組織が拡大していったことに伴い、マネジメントや教育といったことにも挑戦されているのでしょうか?

そうですね。

年齢で言うとインターン生を除くと私がずっと一番下で、中途で入ってくる人の中には10個以上離れている人もいたりするのですが、SNSやKOLの領域では第一人者として走ってきたこともあり、マネジメントも担当させてもらっています。

▍年上の方のマネジメントに対して抵抗と言うか、難しさは感じたりしませんでしたか?

年上の人に指示をしたり、フィードバックをしたりするのはとても難しいなと感じることももちろんあります。

ですが、クライアントや最終的に音楽を届けるファンの人たちのために、指摘すべきことはしっかり言わないといけません。

また、これはグリッジの良いところだと思うんですが、年齢や立場などに囚われることなく、対等にちゃんとコミュニケーションを取るような文化があります。

それこそインターン生も含めて、上司と部下みたいな関係性ではなく「一緒に働く仲間」という感覚です。

こんな小さい会社なので、先輩、後輩とか言って仕方ないというか、お客様や事業や組織のためにガンガン意見が言い合える関係性が良いと思っていますし、そういう関係性を作れていると思います。

▍グリッジの行動規範の一つに「One for All, All for Impact(※)」というものがありますが、まさにそういったことが体現されているということですね。

※国境も役職も超えて支え合い、一人ひとりがインパクトを有無責任を持ち全員で成果にコミット

▍グリッジの良さという話がありましたが、どういった人がグリッジに合っていると思いますか?

積極的に最新の情報をキャッチしにいける人が合うんじゃないかと思います。

今の時代どこの業界も変化は激しいとは思いますが、特に音楽業界についてはトレンドが急激に変化するので、最新のトレンドを自分で把握しにいく必要があります。

自然と自分の手元に情報が届いた時には少し遅かったり。

それに、トレンドであればアルゴリズムに乗って勝手に流れてくると思う人もいますが、意外とそうじゃなかったりします。

というのも、今のアルゴリズムの精度が高すぎて、積極的にリサーチをしなければ自分が好きなものしかタイムラインに流れてこなくなっているので、「インスタ見てればいいんでしょうとか」「TikTok見てればいいんでしょ」と思われる人もいるんですが、それも少し違っているというか、かなり部分的で。

最新のトレンドは本当に日常の色々なところに散らばってるので、常にアンテナを張り巡らせられる人が向いていると思います。

▍日常の中でキャッチするトレンドとしては、例えばどういったものがありますか?

ついこの間コナンの映画を見に行ったんですけど、映画が終わった後に急にスクリーンにQRコードが表示されたんですね。

そのQRコードを読み込むと音声認識がされる状態になって、映画館で流れているコナンのテーマソングを認識すると名前を入れるページが出てくるというものです。

そこに名前を入れると、青山先生の書き下ろしの画像が名前入りでゲットできる企画が実施されていたんです。

こういう体験をすると「ああ、これってライブの後にやっても面白いよな」という発想になるんです。じゃあ実際に実施するならどんなものをお客さんがゲットできたら嬉しいかなとか。

こういうのってなんとなくぼーっとしてると本当にただ流れていくんですけど、常にアンテナを貼っているとキャッチできて、企画に活かすことが出来たりするんです。

▍そういった日常の中での発見や気づきを企画として形にできるというのはグリッジの仕事の面白いポイントでもありますよね。

そうですね。

「こういうのいいな」と思ったらクライアントに提案できる環境ですし、やるかやらないかは別ですが、クライアントもちゃんと話は聞いてくれるので、そういった企画をする人が好きだったり得意な人にとってはすごい面白い仕事だと思います。

▍他にグリッジに合う人の特徴とかって何かありますか?

私自身、本当に根性と気合いだけで走ってきたような人間なので、音楽やエンタメといった領域に強い拘りがあってガッツがある人、大募集です!(笑)

▍添田さんのお話を聞いていると、根性と気合いだけではないような気もしますが(笑)

いや、でも本当に、アルバイトとして入社した時から振り落とされないように籔井さんと柚木さんにずっとしがみついているような状態で、「絶対に離さないぞ!」と思ってここまで来たような人間です。

ただただ籔井さんと柚木さんにしがみつく腕だけが日々太くなっている感じですよ(笑)

逆に「こんなやつでも、音楽へ熱意があれば働けるんだ」ということを感じてもらえたら良いなと思います。

いかがでしたでしょうか?

「どうしても音楽に関わる仕事がしたい」。そんな一心でグリッジにラブレターを送り、チャンスのなかったコロナ禍の就活でも、自ら道を切り拓いてきた添田さん。

“好き”という気持ちを武器に、いくつもの困難を越えて、いま憧れの音楽業界の最前線で、毎日をワクワクしながら駆け抜けています。

もし、その姿に少しでも心が動いたなら、あなたも近い未来にこの場所で共に走っている人なのかもしれません。

音楽やエンタメが好きで、その熱量を武器に世界を動かしたいと思っている方。

変化の激しい最前線で、仲間と一緒に走り続けたい方。

グリッジでは、そんな仲間を募集しています。

業務委託・正社員問わず、ご興味を持っていただけた方は、ぜひお気軽にエントリーいただければと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。