こんにちは。ワミィの佐野です。

やっと朝晩は過ごしやすくなり、庭木の水やりもしやすい季節となりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、「DX人材の確保」についてです。

2025年、日本の採用市場は依然として「売り手市場」が続いており、昨今の人材不足を解消する手段として、AIの活用とDX化は必須となっています。ところが、AI・DXを活用することができるDX人材自体、全業種で需要が高まっており、従来型の採用戦略では確保が難しい状況です。そのため、採用に依存するだけでなく、既存社員のリスキリングを通じてDXスキルを育成する取り組みは不可欠です。

本記事では、DX人材確保のトレンドとして「リスキリング」にフォーカスして解説します。

目次

1. 企業が取るべきDX人材確保のアプローチ-リスキリングとは?

リスキリングの具体例

2. リスキリングのメリット

企業側のメリット

社員側のメリット

3. 取り組みやすいリスキリングの手順とは?

ステップ01:準備 - 育成の基本方針を明確にする

ステップ02:リテラシー教育で全社員の底上げ

ステップ03:専門人材のスキルアップ

ステップ04:DX推進の「実践の場」を用意

ステップ05:キャリアパスの設計

まとめ

1. 企業が取るべきDX人材確保のアプローチ-リスキリングとは?

リスキリング(Reskilling)とは、「未来の仕事に対応するための学び直し」 であり、企業の成長と社員のキャリア形成を両立させる取り組みです。

単なるスキルアップや自己啓発とは異なり、企業の戦略や事業変化に合わせた“再教育”と社員が新しい役割で価値を発揮できるようにする仕組みづくりがポイントになります。

リスキリングの具体例

- 営業職 : データ分析ツールを使った営業戦略立案 ができるよう学ぶ

- 事務職 : RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) で定型業務を自動化し、人手不足の解消につなげる

- 社内SE : クラウド/AI/セキュリティ に関する新スキルを習得し、DX推進を担う

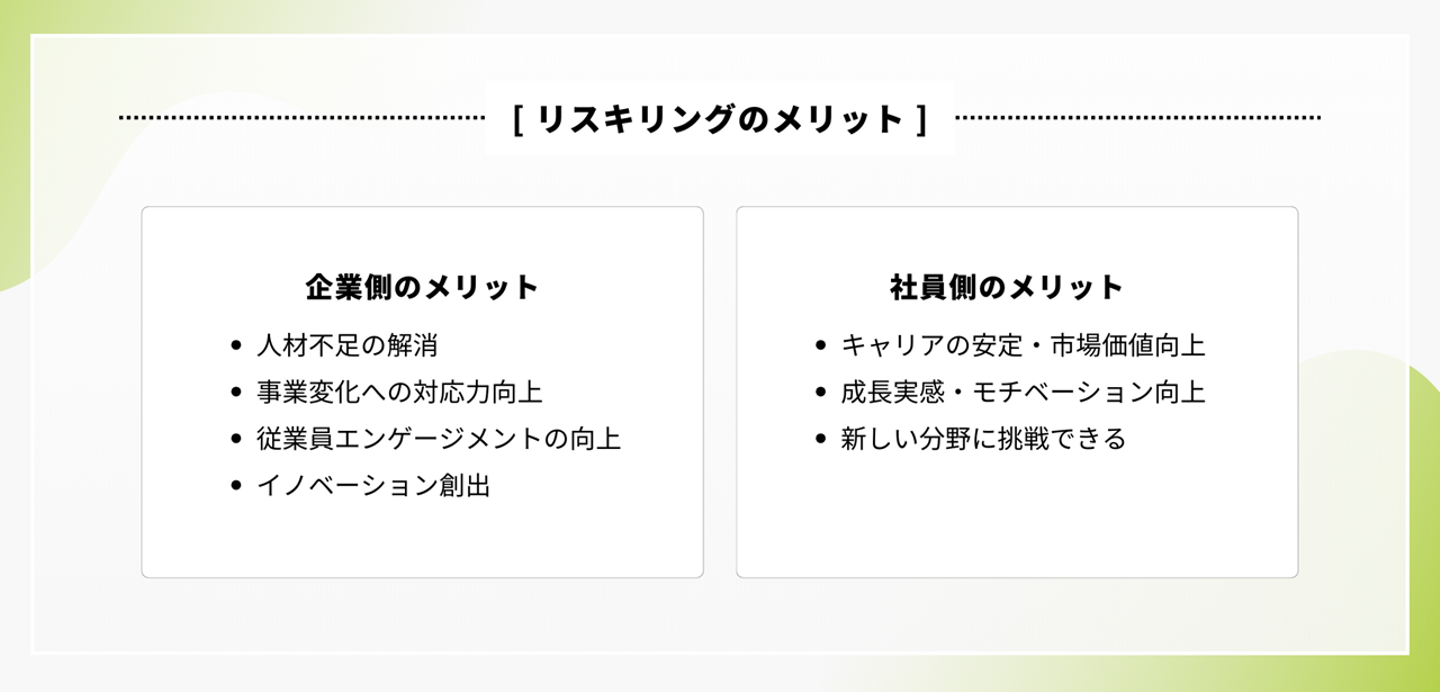

2. リスキリングのメリット

新しい役割や仕事に対応できるように社員を再教育することで、企業側、社員側双方にメリットがあります。

企業側のメリット

○ 人材不足の解消

- DX人材やデジタルスキル人材を「社内で育てる」ことで、採用難の課題を補える。

- 外部採用コストを抑えられる。

○ 事業変化への対応力向上

- AIやクラウド導入など、新しい技術を取り入れる際にスムーズに適応できる。

- 事業転換・新規事業立ち上げに必要なスキルを社内で確保できる。

○ 従業員エンゲージメントの向上

- 学びの機会を提供することで、社員は「会社が自分に投資してくれている」と感じる。

- 定着率が上がり、離職防止につながる。

○ イノベーション創出

- 新しい知識・技術を持った社員が増えることで、業務改善や新規事業アイデアが生まれやすくなる。

社員側のメリット

○ キャリアの安定・市場価値向上

- 新しいスキルを身につけることで、将来も働き続けられる安心感を得られる。

- 転職市場でも有利になり、キャリアの選択肢が広がる。

○ 成長実感・モチベーション向上

- 「学び直し」が成果に直結するため、やりがいを感じやすい。

- 自分の成長が目に見えると仕事への意欲も増す。

○ 新しい分野に挑戦できる

- これまでの経験にデジタルスキルを掛け合わせることで、新しい職種や役割に挑戦できる。

3. 取り組みやすいリスキリングの手順とは?

ステップ01:準備 - 育成の基本方針を明確にする

DX人材を社内で育成するには、まず「どういったDX人材が必要なのか」「どのような人材を育てたいのか」という基本方針を明確にすることが重要です。

例えば、自社にとって必要なのはAIやデータ分析に強い人材なのか、クラウドやセキュリティに精通した人材なのかを定義します。その上で、短期的には基礎的なデジタルリテラシー習得、中長期的には専門人材の育成といったロードマップを設定することが有効です。

「専門人材を50名育成」など育成目標を具体的な数値や役割に落とし込むことで、研修やOJT、キャリア支援の方向性が明確になり、社員も将来像を描きやすくなります。

ステップ02:リテラシー教育で全社員の底上げ

DX人材を育てるには、一部の専門家だけでなく、社員全体のデジタルリテラシーを高めることが大切です。AIやクラウド、データ活用といった基礎知識を全員が身につければ、DXを組織共通の言葉として理解できるようになります。

eラーニングや外部研修を取り入れることで、職種やレベルに合わせた柔軟な学びを提供できます。また、社内勉強会やニュースレターなどを活用して継続的に情報共有を行えば、DXは「一部の専門的なこと」ではなく、「社員全員で取り組むべきこと」として根づき、組織全体のレベルアップにつながるでしょう。

○ DX基礎研修の実施

- データ活用、AIの基礎、クラウド概論などを全社員向けの研修を実施し、DXを知ることで興味・関心を持ってもらう。

○ eラーニングや外部講座の活用

- 福利厚生の一環として、 Udemy、Schoo、Courseraなどを導入すれば、学びを習慣化させる取り組みが可能。

○ 社内DXニュースレター・勉強会

- DXトレンドを定期発信することで、知識を共有・更新することが可能。

ステップ03:専門人材のスキルアップ

DX化を進める中心的な役割を担う専門人材のスキルアップも、全社員の基礎教育と並行して集中的に行う必要があります。

たとえば、エンジニアにはクラウド、データ分析、AI開発などの専門研修を、ビジネス職にはBIツールやデータドリブンな考え方を学ばせるなど、職種ごとに強化すべき領域を明確に定めます。資格取得をサポートしたり、社内外のプロジェクトに参加させたりすることで、実践的な経験を積ませることも効果的です。

また、メンター制度を導入し、経験豊富な社員が後輩を指導する仕組みを整えれば、専門人材が継続的に成長できる基盤を築くことができます。

○ 資格取得支援制度の導入

- AWS、Azure、GCP資格、Python、統計検定など。

○ プロジェクト配属型育成

- 実際のDXプロジェクトに若手を参加させ、OJTで経験を積ませる。

○ メンター制度

- 経験豊富なエンジニア・データサイエンティストを指導役につける。

ステップ04:DX推進の「実践の場」を用意

DX人材は、知識を学ぶだけでは育ちません。小さなPoC(概念実証)や業務改善プロジェクトなど、実際にスキルを試す機会を設けることが重要です。実務を通して、学んだ知識が定着し、応用力も身につきます。

部門を横断したハッカソンやアイデアソンは、新しい視点や発想を生み出すのに効果的で、自ら積極的に学ぶ意欲のある人材を発掘するきっかけにもなります。

このように、学びと実践を繰り返すサイクルを回していくことが、DX人材の育成を加速させる鍵となります。

○ PoC(概念実証)小規模プロジェクト

- 社内の課題をテーマに小さく試す。成功体験を積ませやすい。

○ ハッカソン・アイデアソン

- 部署横断で開催し、イノベーション思考を鍛える。

○ 社内公募制度

- 「新規DXプロジェクトに挑戦したい社員」を募り、成長機会を与える。

ステップ05:キャリアパスの設計

社内でDX人材を育てても、その後のキャリアパスが明確でなければ、社員の離職につながることがあります。

そのため、専門職とマネジメント職、両方のキャリアパスを設計し、社員が自分の志向に合った成長を描けるようにすることが大切です。また、評価制度に「DXスキル」の項目を設けることで、新しい技術を学んだり活用したりしたことが正当に評価される仕組みを整えられます。

このように、具体的なキャリアの見通しと評価の仕組みを連動させることで、社員は安心してスキルを身につけることができ、DX人材として長期的に活躍できる基盤が築かれるでしょう。

○ 専門職ルートとマネジメントルートを整備

- スキルを極めたい人/DX推進をリードしたい人、両方に成長の道を示す。

○ 評価制度にDXスキルを組み込む

- データ活用実績や新技術提案を人事評価に反映。

まとめ

DX人材を社内で育成するには、「教育 × 実践 × キャリア設計」 の三位一体が不可欠です。

具体的には、

- リテラシー教育で全社的に底上げ

- 資格支援・OJTで専門人材を育成

- 実践プロジェクトで挑戦機会を与える

- キャリアパスを整備して定着を促す

という方法があげられます。

まずはどのようなDX人材が必要なのかを明確にし、全社的なDX化の底上げに取り組みましょう。

/assets/images/6500526/original/6411caec-80f7-4e17-ad47-ceacea058240?1617351092)

/assets/images/6500526/original/6411caec-80f7-4e17-ad47-ceacea058240?1617351092)