皆さんこんにちは!

エルフィールドでエンジニアとして働いている、C.Kと申します。

今回は、私自身の経験を通してエンジニア目線からIT業界の変革について、執筆していきたいと

思います。

ぜひ一緒に考えながら、ご覧いただけたら嬉しいです😊

目次

♢自己紹介・経歴

♢はじめに

♢経験から感じるIT技術のスピード

♢なぜ学び続けるのか

♢おわりに

♢自己紹介・経歴

エンジニア歴:30年

得意分野:データベース

最近凝っていること: ロジカルシンキング

地元中小企業や公官庁のシステム開発・改修に携わり、プログラマーからエンジニア、マネジメントまでの各ポジションを経験。教育計画および資格取得推進も担当。

現在は、システム開発エンジニアとして活躍中✨

♢はじめに

突然ですが、皆さんは日頃、スキルアップに励まれているでしょうか?

システムエンジニアにとって、スキルアップは"ライフワークのようなもの"です。

とは言うものの、“スキルアップが大好き”という人は、少数派のように思われます。

これは前職で私が実際に感じたことですが、“会社から言われて仕方がなくやる派”が7割に対して、

“会社から言われても何やかや逃れる派”が3割といったところで、喜んで自発的にスキルアップする人はあまり見かけませんでした。

自分のためとは思いつつも、休日に勉強したり試験を受けたりすることは自由時間が削られる感が否めませんし、小難しい試験対策テキストを読むよりも、テレビを見ながらお菓子でも食べていた方が楽しいのは最もなことです😣💦

♢経験から感じるIT技術のスピード

もう一つ、スキルアップに積極的になれない理由として、"IT技術の激しい移り変わり"があると思います。

例として、私の持つスキルについてお話します。

私は、Oracleマスターという資格を持っています。

Oracleというと、今では「JAVAの会社?」という感じかも知れませんが、Oracleデータベースと言えば、かつてはデータベースソフトの王様でした。

機能性といい堅牢性といい、他のデータベースソフトとは一線を画しており、ユーザーもSIerも高価な上に扱いが面倒であっても、好んでOracleを使ったものです。

そんなOracleデータベースの資格であるOracleマスターは、かつて人気資格のナンバー1でした。

今で言えば、AWS認定資格ぐらい人気がありました。

私は分厚いテキストを何冊も丸暗記し、セミナーなども受けて何年か掛かってOracleマスターを取得しました。

実際仕事に大いに役立ちましたし、周囲からも頼りにされ、「Oracleマスター持ってるの? すごいね!」などと言われて鼻を高くなどもしました🫢

それほど知名度がある資格であり、「Oracleマスターを持っていれば一生食べていける」とも言われたものでした。

ところが、一生どころかたった20年後の現在、そのようなことを言う人は誰もいません。

自慢のスキルが世間から顧みられなくなっていくところを見るのは、寂しいものです😢

ましてトップモードにある技術ほど廃れ方は早いですから、流行りの技術を学ぶ人ほどその虚しさにさらされることになります。

技術が移り変わるから学習しないとならないのに、ようやく学習した技術はすぐ移り変わるという堂々巡りです。

世の中には一生食いはぐれない資格職もザラにあることを思えば、IT技術者は儚い職業と言えます。

学校教育に情報科目が登場したことから、最近では「なりたい職業」にプログラマーやエンジニアが挙げられるようになり、公務員や教師、看護師といった堂々たる資格職に混じりランキング入りされていますが、IT職はそれらとは随分違った境遇で、つい他所を羨ましい目で眺めてしまいます。

<参考>

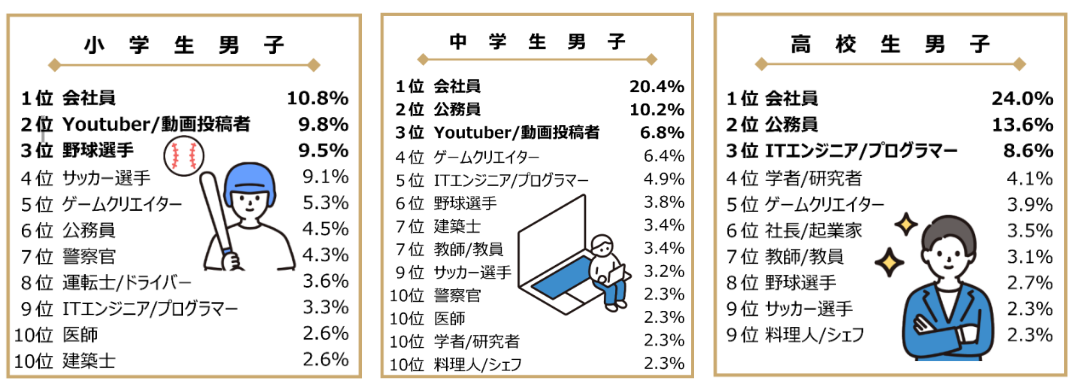

第一生命保険会社が行った第 36 回「大人になったらなりたいもの」アンケート調査結果によると、

「ITエンジニア/プログラマー」は、小学生男子の部では9位、中学生男子の部では5位、

高校生男子の部では3位とトップ10にランクインするようになりました。

とはいえ、やはり堂々たる資格職の人気は安定のようです🤔

参照:News Release,(2025),「第36回大人になったらなりたいもの」,第一生命保険会社

♢なぜ学び続けるのか

とは言うものの、「システムエンジニアとして生きていきたい」と思うのであれば、愚痴を言っていても始まりません。

ここはひとつ、「スキルアップ頑張ろう!」という気になる、話をしたいと思います。

これは極端な例かも知れませんが、私の身近にあった出来事で、恐らくどこにでもある溢れた話でもあるかと思います。

私がIT業界に就職した時代は、“オープン系”という言葉が生まれた頃でした。

今ではあまりに当たり前である為、逆に使う機会が少ない言葉ですが、オープン系とは平たく言えば、

“パソコンを使ってシステム開発をする”ということです。

当時は、まだそんなことが商売として成り立つのかどうかも分からないベンチャーのような事業で、当時私が所属していた会社の中心だったのは、オフコン(オフィスコンピュータ)を使ったCOBOL言語での開発でした。

オフコン開発はスター的存在であり、売上と利益の支柱でありました。

仕事も薄いのに、教育費だけは湯水のようにかかるオープン系部門を養ってくれる、頼もしい存在でした。

そんな中、先輩のAさんはオフコン開発のエースで、重要なプロジェクトには必ずアサインされ、最も難しく重要なプログラムを常に任されていました。

そして、そんな多忙な中でも、周囲からの質問や依頼にも意欲的に対応してくれる人でもありました。

Aさんが誇りと自信を持って業務にあたっている様子は見ていて眩しいほどで、不採算オープン系部門の新入社員であった私からすると、雲の上の存在でした😳

ところが、本当に瞬きするほどの間に、オープン系は世に広まりました。

私が居た会社もオープン系開発に大きく舵を切り、オフコン開発は縮小傾向となりました。

全員がオープン系教育を受けるべきだという方針となり、私もVB等の社内講師を務めたりなどしました。 しかし、ほんの最近まで大黒柱であった人たちに対して教える立場にいることに、自分でも違和感があるほど、それはあっという間の世界の移り変わりでした。

Aさんはまだオフコン開発に忙しく、都合上なかなか社内講習への参加が難しかったことから、時流に乗り遅れた形となりました。

最先端からいきなり最後尾となったことは、忸怩たる思いであっただろうと同情はしますが、ようやく講習に参加する機会が叶っても見るからに乗り気ではなく、学習に不熱心だったことは否めません。

そのうちAさんは勤怠が不安定になったかと思うと、いくつか仕事に大きな穴も開けてしまい、体を壊して部署を転々とした後、いつしか会社で寝ているだけの人になりました。

若い後輩社員たちは、いわゆる“働かないおじさん”についてしばしば不満をのぞかせましたが、Aさんのかつての栄光を知る世代は、その姿を見てなんとも言えない、物寂しい気持ちになったものでした😔

Aさんは忙しくてスキルアップに不利な立場にいたとは言え、元々優れた技術者でしたので本人さえ

その気ならばオープン系でも立派なエンジニアになることは難しくなかったろうと思います。

ですが、Aさんは自分の力量に譲れない自負があり、時代に合わせて変えることを良しとしませんでした。

これが伝統工芸の職人だったなら、自分固有の技術を末永く守り抜く方針もそれで良いかと思いますが、あいにくIT業界では自分を置いてどんどん周囲が移り変わっていってしまいます。

いま仕事が忙しいということは、自分が持っている技術に価値があるということでありますが、その価値を保つには「忙しいから今は無理」ではなく、忙しいその貴重な時間を割いて自分をアップデートし続ける必要があります👩🏻💻

<オフコン(開発)とは>

「オフコン」とは、オフィスコンピューターの略で、オフコンのシステムの開発を「オフコン開発」と呼びます。

主に、中堅・中小企業や工場の事務処理や基幹業務の効率化のために設計された小型のコンピューターとして開発され、大企業向けの汎用機(メインフレーム)に対抗する形で普及しました。

例えば、富士通の「プライマリー」やIBMの「AS/400」などがその対象です。

参照:ICT未来図,(2025),「オフコンとは? オープンシステムへの移行についても解説」,株式会社CEC

♢おわりに

“強い者でも賢い者でもなく、変化に対応できる者が生き残る”という言葉がありますが、IT業界はそれを地で行く業界です。

今度こそ本物だと言われている現在の第3次AIブームの生成AIにしても、果たして本当に根付くのかというと怪しいところです。

10年後には、IT史の中にしか残っていない可能性も、大いにあります。

最新且つ最強のスキルを持っていてもそれは一時的なことで、全く将来の頼りにならないことは一生物のはずの人気資格を持っていた私が実体験した通りです。

どんな技術も先が見えないこの業界で大事なことは、身につけたスキルそのものではなく、

“学び続けよう、常に変わっていこう”という姿勢ではないかと思います。

ところで、生成AIに懐疑的な目を向けている私ではありますが、生成AIに脅威を感じることは感じます。生成AIチャットに質問を投げかけると最後に返ってくる言葉に、私はいつも少々ドキッとします🫣

「他にもっと質問はありませんか?」

「何かお役に立てることはありますか?」

別に、親切心でそのように言ってくるわけではありません。

生成AIは、質問される度に学習して賢くなっていきます。

生成AIは、「常にもっとスキルアップしたい、学びたい」と思っています。そして、それを絶えず実践しているのです。

人間が楽をしたいと思って作り出した生成AIが、こんなにも勤勉で学ぶことに貪欲なのは皮肉に感じます。

学習能力では到底叶わないとしても、学ぶ意欲くらいは生成AIに負けないようにしたいものですね。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

今回私の体験談を交えて書かせていただきましたが、自身のスキルアップやキャリアについて改めて考える機会となることができましたら、大変嬉しく思います☺️

これからも共に学び、成長を続けていけることを願っています🍀

/assets/images/9947989/original/ca012100-4735-4f3f-b714-6ab49eb31969?1658325201)

/assets/images/21266058/original/ca012100-4735-4f3f-b714-6ab49eb31969?1749003347)