こんにちは。設計デザイン室の水越です。現在は主に岡山に4月に開業する「C&C」を担当しています。このnoteでは、新卒で入社した僕の担当する仕事の内容や、岡山の開業準備についてお話しします。

水越 海太 | KAITA MIZUKOSHI

1999年 東京生まれ。畑に囲まれた千歳烏山育ち。大学・大学院で建築を学び卒業。卒業間近でStapleディレクターの川口さんとの縁で模型バイトを始める。

アルバイト中たくさんの人に話かけていただき、建築だけをやっていては築けない温かい人の繋がりを感じ株式会社Stapleへ入社。大学に入ってから現在まで毎日家計簿をつけるほど几帳面です。が、基本的にはめんどくさがりで効率良い方法を試行錯誤してる内に時間がすぎることもしばしば、、趣味は球技とピンバッジ集め。

卒業設計を通して、温かな人々の交流を描く

東京都出身で、大学と大学院では建築を専攻していました。生まれ育った千歳烏山は、東京都にありながらどこか田舎っぽさのある、畑の多いまちです。どうしてこんなに畑が多いのか気になって調べてみると、「生産緑地」という制度が関係していることがわかりました。

この制度は、昭和時代に住宅開発が進んだことで緑が減ってしまうのを防ぐために導入されたもので、農地として活用することを条件に税制優遇が受けられる仕組みですが、その代わり建物を建てることができず、レストランのような施設も作れませんでした。

そんな中、自分が卒業設計に取り組んでいた2022年のタイミングで法改正があり、一部建物を建ててもよいことに。そこで、この制度を活かして農家レストランや直売所をつくれば、地域コミュニティ拠点となる場を作れるのではないかと考えました。このテーマを卒業設計に選んだ背景には、祖父の存在も大きく影響しています。祖父は千歳烏山で工務店を営んでいて、庭には夏みかんの木がありました。通りがかった人に「おいしそうですね」と声をかけられると、「持っていきなよ」と気軽に分けてあげる。すると、お返しにジャムが届いたりする。そんな温かいやりとりが、日常の中にありました。

しかし、今は直売所があっても無人のところが多く、地域の人と人との関わりが減ってきていると感じます。地主の人が生産緑地の指定を受けていることが多く、本気で農業をしているわけではないため、雑草が放置されたり、塀で囲われていたり、コミュニティとしての機能がほとんどないのが現状です。 そこで卒業設計では、週末だけ関われるシェア農園のような仕組みや農業に興味ある人が住む集合住宅、農家レストラン、直売所を設計し、さまざまな人が気軽に集まれる場所を考えました。子供が下校途中に農作業を手伝ったり、通勤の際に野菜を買ったり、散歩の途中に休憩したり、地域の人との日常の中でゆるやかに繋がりながら、食育の場としても想いや活動が広がっていく風景を描きたいと思いました。

卒業設計の模型

人の繋がりを感じた大学院生活

大学院時代は自分が所属していた研究室を飛び出して色んな研究室に顔を出したり、とにかくふらふらしてました。今思えば自分の席に座ったのは年に数回程度だったような気がしますし、実際に研究室を超えた活動もしていました。卒業設計の際に仲良くなった方の古民家をプチ改修していました。壁を塗り替えたり、土間を作ったり材料の手配から予算の計算などなど。毎週友達と話しながら進めていくのは楽しかったです。それぞれに個性があって、この人は丁寧な性格だから塗装作業をお願いしようとか、この人は適当だけど綺麗好きだから清掃をお願いしようとか、その作業分担が合っていたかは分からないけど楽しく作業できたし、人を観察することの良い勉強になりました。また研究室のプロジェクトでお風呂を建てている時は、施主さんとのやり取りや遠征の日程調整、会計業務といった雑用をたくさん任されてました笑。

研究室のプロジェクトで施工したお風呂

同期だけでなく、授業アシスタントをやらせてもらってたこともあり後輩とのコミュニケーションも増えました。できるだけ早く名前と顔を一致させたくて、名前を見て顔が浮かぶか、顔を見て名前が出るか勝手にテストしていました笑。学校だけでなく、小学校や中学校のプチ同窓会を開催したり、とにかく色んな人と話しまくった大学院生活でした。

まざまな仕事が交わる場所で働く

大学院卒業の3ヶ月前、就職先も決まらないまま過ごしていた頃、設計デザイン室ディレクターの川口さんとの繋がりで、模型作りをすることに。ものづくりが好きだったので、すぐにやらせてほしいと伝え、1ヶ月ほど没頭することになりました。たまたま屋上に出入りしていたホアシ(甫足)さんとりょうさん(黒木)とtimsum屋上のウッドデッキを作ったのも楽しかったです。

模型作りの作業中にはオフィスの1Fにあるワインバー、 timsumのスタッフのみなさんも声をかけてくださったり、建築以外の飲食や企画を担当してる方との温かいやり取りが印象的でした。塗装用のカップが必要になった時も、経理の方がヨーグルトのカップを洗って持ってきてくださったりして、さりげない助け合いが心地よかったです。

模型が完成した後、打ち上げで代表の岡さんに初めて会いました。その場で「働かせてください!」と伝えたのですが、岡さんは「ごめん、酔っ払ってるからまた改めて」と笑っていて、それもいい思い出です。

後日改めて面談をしていただき、新卒での入社が決まりました。最初に作った模型は札幌のプロジェクトのもので、Stapleとしても初めての模型づくり。道具をそろえるところから始まりました。

入社後はMeiji Park Market のカーテン染めや、Soil work Akiyaのフード販売スペース、Parklet の屋上部分の壁補修など、いろんな作業に関わりました。

そうしているうちに「工務店っぽい仕事」が増えていきました。卒業設計でも大切にしていた、千歳烏山で工務店を営む祖父の存在は、今の僕の働き方や考えにも大きく影響している気がします。

そしてこの工務店を支えてくれているのはアルバイトの存在です。大学時代のご縁もあって後輩がStapleのアルバイトとして働きに来てくれています。これは自分にとっては凄く嬉しいことで、卒業した今も繋がりがあることが奇跡だなと。実際に瀬戸田に遊びに行ってくれた人もいて、少しずつではあるけれどStapleの魅力を発信できてるのかなと密かに誇らしくなっています。

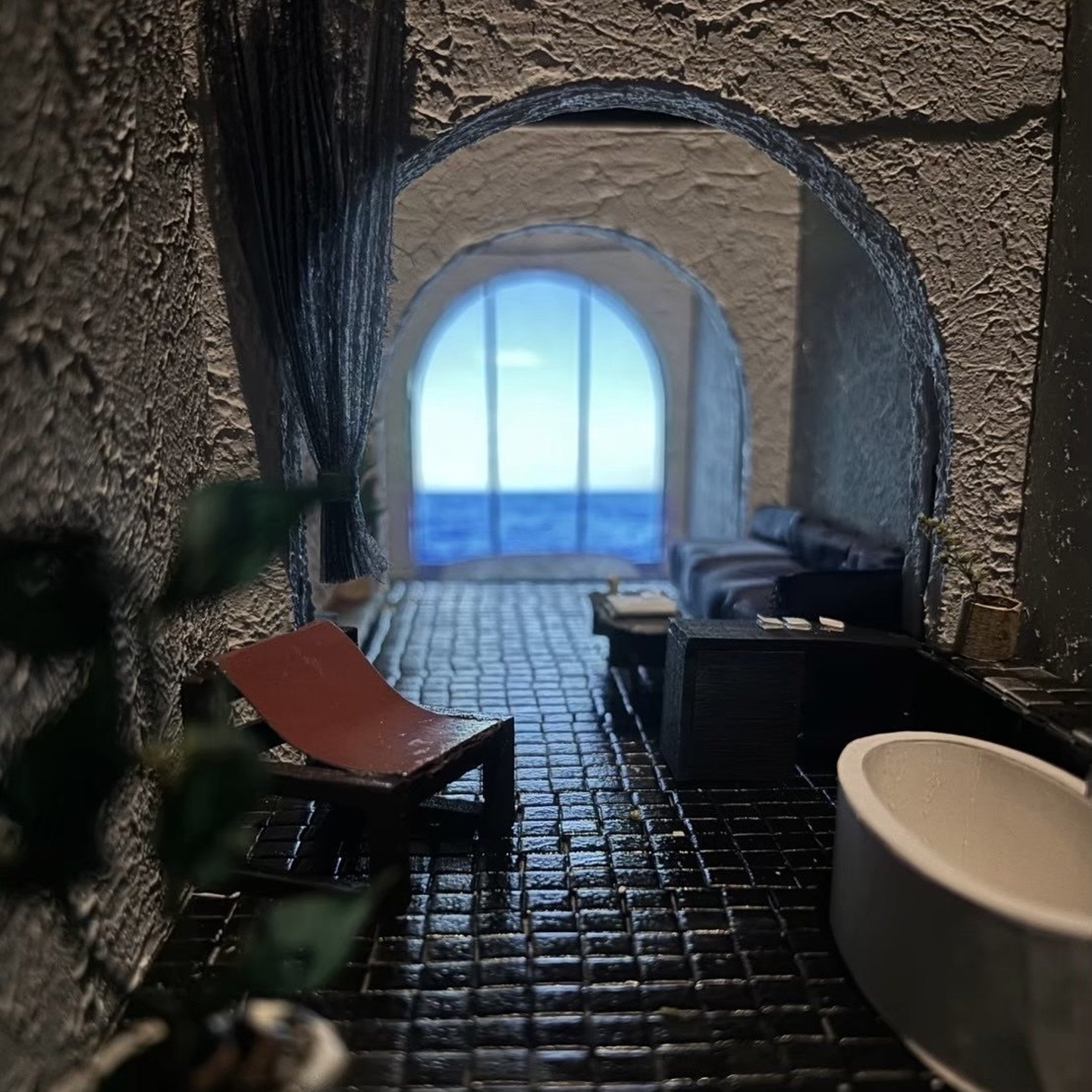

模型写真

Soil work Akiya villageの KIOSKコーナー

C&Cの開業準備のため岡山へ

新卒で入社した2024年4月から、岡山の「C&C」というスモールホテルのプロジェクトに関わることに。最初はコンセプト作りから関わり始め、図面を引いたり、色の検討をしたりといった作業を進めていきました。

現実で世に出すもののコンセプトを考えるというのは、大学でのアプローチとは全く異なりました。大学では自分主体で考えていたことも多かったのですが、Stapleに入社してからは、相手に響くものを作るにはどうすれば良いのかを考えるようになりました。誰が使うかをしっかりと見据え、いろんな関係性を頭の中で描きながらデザインを進めていく。そのプロセスを汲み取るのは大変でしたが、同時に非常に楽しく感じた部分でもありました。

C&Cの現場で工事が始まってからは、僕も岡山に行き、開業前の3ヶ月を岡山で過ごしています。C&Cの建物は築100年ほど経っており、図面で示された寸法と現実の寸法が異なることもあるため、現地で大工さんたちとやり取りしながら工事を進めています。

岡山に来て感じたのは、人々の温かさと優しさです。岡山のエリアマネージャーをしている颯さんが先に引っ越しをして繋がりを築いていたので、僕が岡山に移ってからも、たくさんの人に温かく迎えてもらえました。

最近は、岡山神社の方々とのご縁で、地域の人たちとものづくりを進めているのですが、布を集めて再利用しようと思ったらすぐに協力してくれる人たちが現れて、とても嬉しかったです。先日は倉敷でデニムの廃材を集めるために工場見学もしてきました。地元のアーティストとも協力しながら、新しいプロジェクトが進んでいます。

C&Cの1階はアーティストたちが集まる場所で、ここからもっと広がりを見せて、食材やアート作品が展示されることが増えるといいなと思っています。岡山には若い世代も増えてきていて、私たちの世代も活動を始めています。最終的には、C&Cを通じて、岡山の地域に眠るポテンシャルを発掘し、それを活かしていくようなプロジェクトに関わり続けたいです。もっと多くの人と一緒に何かを作り上げていけるような、そんな存在になりたいです。

肩書きに縛られず、できることを増やしていく

僕が目指しているのは、建築の仕事にとどまらず、さまざまな活動を通じて自分の幅を広げていくこと。例えば、地域の小さなイベントを手伝ったり、Stapleのtimsumやカンキツスタンをの出店を手伝うこともその一環として大切にしたいです。建築の分野だけでなく、地域の人たちと一緒に楽しみ、支え合いながら活動できることに大きな魅力を感じています。

5年後、10年後には、建築の仕事で得た経験を活かしつつ、地域のイベントや活動にも積極的に必要とされるような存在になりたいです。そのためにも、建築のスキルを深めるとともに、いろんなことに挑戦し、柔軟に対応できる力を養っていきたいです。

単なるプロフェッショナルとしての成長だけではなく、さまざまな顔を持つ人間として周りに認識されること。設計チームの枠にとらわれず、自分らしさを大切にしながら、他の分野にも柔軟に対応できる存在として、地域や人々と関わり続けていけたら嬉しいです。

photo by @__fromapril

/assets/images/16569534/original/345b436d-e850-4727-95e2-776377b1b35e?1704175280)

/assets/images/16569534/original/345b436d-e850-4727-95e2-776377b1b35e?1704175280)

/assets/images/16569534/original/345b436d-e850-4727-95e2-776377b1b35e?1704175280)