みなさん、こんにちは!ソシオネット 長谷川です。

4月も後半に入り、いよいよGWが待ち遠しくなってきましたね!

さて、今回は前回お届けした<なぜなぜ分析>ワークショップの後半記事の続きをお届けします。

後半記事①では、営業チームと経管チームのグループセッションの様子をご紹介しましたが、今回はITコンサルティング部に所属する2つのグループのセッションを対話形式でお伝えします!

目次

グループセッション

♧Bチームの分析

♧Bチームの振り返り

♤Aチームの分析

♤Aチームの振り返り

まとめ

グループセッション

全グループ共通となるテーマは『新規事業の成長を加速させるために不足していることは何か』

同じ部門で働くメンバー同士、どんな視点の違いや新たな気づきがあったのか、ぜひ注目してみてください。

★‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐★

ファシリテーター:今回はITコンサルティング部の中で、2チームに分かれて<なぜなぜ分析>に取り組んでいただきました。同じ部門同士、どういう違いが出るのか楽しみですね。ではまず、Bチームから発表をお願いします。

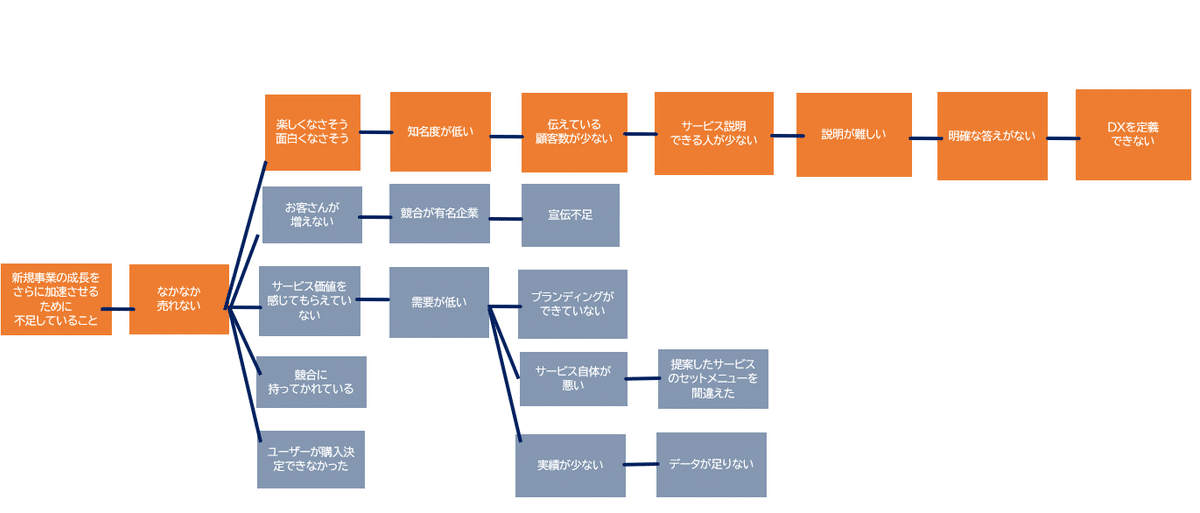

♧Bチームの分析

Bチーム Tさん:

前回の分析の時に付箋をいっぱい貼って、正直ごちゃごちゃになってしまったんですよね。今回は、その繋がりを整理することに力を入れました。結果的に、主な分析ラインが見えてきたんですけど、繋がりがまだ少し曖昧かもしれません。

Bチーム Hさん:

主なラインは、「なかなか売れない」という課題から、「楽しそうに見えない」とか「お客さんが増えない」に繋がって、最終的に「サービス説明がうまくできていない」→「DXの定義ができない」っていう流れでした。

その他のラインは、「ユーザーが購入に至らない」から始まり、「サービスの価値を感じてもらえてない」→「ニーズが違うのでは」という流れで進んだのですが、こちらは少し繋がりが弱い印象でした。

チームBの分析

♧Bチームの振り返り

Bチーム Tさん:

「なぜ6」以降の流れが難しかったのですが、ぜひ他のチームの視点も聞いてみたいです。

Aチーム Kさん:

私たちも、自分たちの分析で「なぜ5」から「なぜ8」あたりでごちゃつく傾向があったのでよくわかります。引っかかるのが「DXの定義ができない」って部分かな。自分は定義できると思ってるので…。

Bチーム Hさん:

そこは結構議論になりましたね。「定義ってそもそもできるのか?」って話にもなって。定義が不明確だから、説明が曖昧になるし、伝えるのも難しい、という流れでした。

Aチーム Kさん:

「サービス説明ができない」と「DXの定義ができない」って別の問題のような気もします。

Bチーム Tさん:

確かに!そこは分けて考える必要がありそうなので、一旦そこは保留にして、もっと前の段階を深掘りしていけばいいのかな?

Aチーム Sさん:

例えば、生命保険の宣伝って、説明だけじゃ伝わらなくて「もしもに備える」みたいなストーリーで流れることが多いじゃないですか。あれって、サービス説明にも似てると思うんです。

Bチーム Tさん:

言われてみればそうかも!やはり事例ベースで伝えることは受け手への印象も強いですよね。新規事業でのインパクトのある実績を説明できるようにすることが重要だなと。ここをポイントにもう一度分析を見直したいと思います。

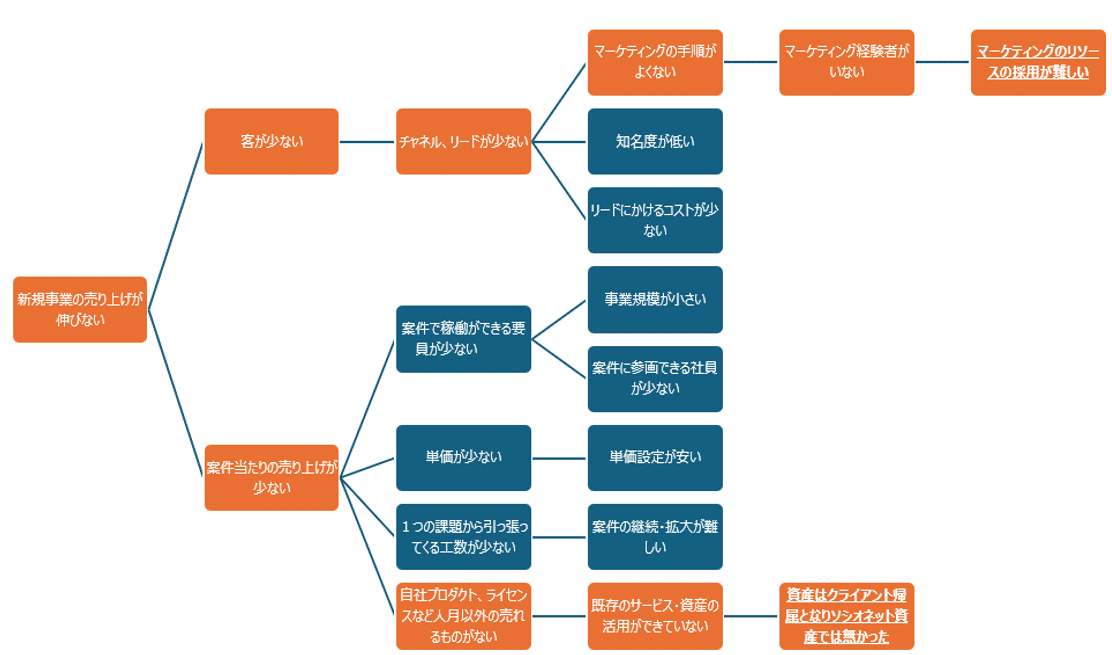

♤Aチームの分析

ファシリテーター:続いては、Aチーム宜しくお願いします。

Aチーム Sさん:

私たちは2つの分析ラインを出しました。

まずチャネルリードが少ないという課題があって、それを掘り下げていくと、マーケティングの手順自体があまりよくないんじゃないかってことに気づいたんですよね。さらにその原因を探っていくと、マーケティングをできる人がいない→じゃあ採用しよう!ってなるんだけど、そもそもその採用自体が難しいっていう問題に行き着きました。

もう一つの課題は、案件あたりの売上が少ないこと。これも突き詰めていくと、自社で売れるものが見える化できていない。なぜかというと、既存の資産をうまく活用できていないからなんです。でもその理由もあって、そもそもその資産自体がクライアントに帰属していて、自由に使えないという現実があるんですよね。

Aチームの分析

♤Aチームの振り返り

Bチーム Tさん:

なるほど…。後者の「既存資産の活用ができない」→「クライアント帰属」っていう流れが気になりました。なぜ資産が自由に使えないのですか?

Aチーム Kさん:

例えば、クライアントのために開発したシステムって、納品したらそのクライアントの資産になるですよ。つまり、自社には何も残らないんです。

Bチーム Tさん:

そうなんですね…。それって契約の過程などで自社の資産になるように調整することもできるんでしょうか?

Aチーム Sさん:

作ったものをプロダクトとして残すような契約にするとか、特定のノウハウだけでも自社に持たせる工夫をするとか…可能性はあるかもしれません。

Bチーム Hさん:

将来的には、そこからパッケージ化して提供できる形にまで発展できると良いですね。あとはマーケティングリソースの採用も難しいところですよね。

Aチーム Kさん:

そうなんですよ、マーケターの採用って本当に難しいんですよね。「自称マーケター」も多くて、実力の見極めがとても難しい。仮に採用できたとしても、マーケティングの効果が見えるまでに半年くらいはかかるので、その間にスキルを判断するのも簡単じゃないんです。

Bチーム Tさん:

見極めにもコストがかかるし、転職エージェントや業務委託をうまく活用していくのが現実的ですね。

ファシリテーター:

みなさん分析結果の共有ありがとうございました。両チームとも、深いところまで掘り下げた素晴らしい分析でした!

同じ部門のチームということもあり、似たような「なぜ」の形になるのかと思いきや、切り口や考え方が全然違っていて非常に興味深かったです。

この分析結果をもとに、具体的な改善アクションをまた考えていけたらと思います!

★‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐★

まとめ

今回のワークショップでは、各グループによる<なぜなぜ分析>セッションの様子をご紹介しました。

チームごとに異なる視点から相手の分析に向き合うことで、新たな気づきや、今後に活かせるヒントが得られたのではないでしょうか。

私自身も分析に参加しましたが、「ある程度理解出来ている」と思っていたなぜなぜ分析も、実際に手順に沿って進めてみると、複数の要素をひとまとめにしてしまっていたり、原因を深掘りする前に解決策を出そうとしていたりと、自分の思考のクセに気づく機会となりました。

今回は抽象的で少し大きなテーマに取り組みましたが、本来の目的は、日々の業務で直面する具体的な課題に気づき、改善のきっかけを見つけることです。

このワークショップで得た学びが、今後の業務の中でも役立つものになれば嬉しいです。

/assets/images/14819408/original/b0153cc9-898e-4124-95d8-ca3bae1a6ae3?1696905967)

/assets/images/14819408/original/b0153cc9-898e-4124-95d8-ca3bae1a6ae3?1696905967)