はじめに

はじめまして。

株式会社バイウィル 人事部長の武内です。

ここまで、会社全体の未来や事業展開についてのnoteを多く発信してきましたが、本記事ではバイウィルの「組織と人」についてお伝えしたいと思います。

人事部長の武内

CSO伊佐のnoteでバイウィルのはじまりについても触れていましたが、2社が合併してできたのがバイウィルです。

記事内では「これ以上なくスムーズに、スピーディに両社の統合はなされた」とありましたが、とはいえ、異なるビジネスを行い、異なるカルチャーがあり、異なる指標で評価され、異なる人と面接をして集った2社ですので、それをひとつの組織にするにはさまざまな課題やそれに対する試行錯誤があったのだろうと思います。(トップ2人がスムーズでスピーディであればあるほど、とくに社員にはインパクト大きかっただろうなと笑)

私は2025年になってからバイウィルに入社したので、これまでの歩みを語ることはできませんが、その分、このnoteを読んでくださっている皆様に近い目線でバイウィルについて感じていること、考えていることをお話できればと思っています。

「熱量は高いが、いい人が多い」

私のバイウィルの第一印象は…「いい人が多い」でした。

極めて月並みな表現ですね(笑)

もう少し詳しくお話しすると…

私はこれまでベンチャー企業2社、ベンチャーではないですが新規事業立ち上げメンバーとして入社した会社が1社と、新しく何かを創っていくフェーズで関わらせていただいた経験があります。

そういうフェーズだと、どうしても想いの強さから、ちょっとした目線のずれや意図の違いなどから発生する意見のぶつかり合いや白熱した議論、それはときには喧々諤々な雰囲気にもなることが少なくありませんでした。

それはそれで熱量の大きさと捉えることができるのですが、とはいえ、その瞬間は雰囲気も緊張感が高まりますし、そこについていけないと思う方は離れていくこともあったなと振り返っています。

MTG風景

でも、私がバイウィルに入社して感じたことはちょっと違っていて、『熱量はとてつもなく大きい!にもかかわらず“いい人”が多い』でした。自分の意見を持っていないとか、主張が少ないとか、そんなことは一切ないです。

が、それを“聴く力”をみんな持っているというか、“聴く”→“伝える”が上手な方が多いなと思っていて、文字にするとシンプルですが、これってけっこう難しいし、すごいことだなと思っています。

「大人ベンチャー」という組織文化

バイウィルの組織文化「大人ベンチャー」

「大人ベンチャー」

代表の下村が当社のカルチャーを表すときに使う言葉です。

一見矛盾しているように聞こえる言葉ですが、私の第一印象も相まって、個人的にはものすごく納得感のある言葉になりました。はじめてこの言葉を聞いたときよりも、入社して多くの方々とお話させていただいた現在の方が、よりしっくりきています。

大人ベンチャーの定義としては、『自分の職責を完うしながら、組織メンバーに感謝しつつ、仲間と共に新しい世界を創っていく。その困難も喜びも共に分かち合える会社に。』としています。

“大人”と“ベンチャー”に分解すると、

大人とは、“考えや態度が成熟し、思慮分別があること”。

・自分一人で生きているわけではない。様々な事象に感謝できること

・間違えた時には素直に謝ることができること

・素直に受け止めることができること

・体調管理がしっかりできること

・自分の行動に責任を持ち、やりきる。完うすること

つまりは『自分の事と、周りの事に、責任と想いを巡らせる事』と定義し、

ベンチャーとは、“新しいビジネスを展開している成長過程にある企業”。

・どんな仕事にも全力で取り組むこと

・早く成長したいという想いや熱意

・自分で考えて仕事をすること

・変化や挑戦を楽しむこと

・皆で一丸となって、目的を達成すること

つまりは、『まだ見ぬ未来を仲間と共に正しく創っていく。皆で困難も喜びも分かち合うこと』と定義しています。

組織のカルチャーというものは、できるだけ平易な言葉で噛み砕く(≒方向性を指し示す、ずれないようにする)、しかし具体的過ぎる言葉ではない(≒自ら考える余地も残す)というのがとても大事なことだと思っています。

だからこそ全員が自分ごととして捉え、自分なりに考え、自分の言動を振り返ることができ、且つ、それが組織全体の大きなベクトルからずれない、ということが可能になるのだと思います。

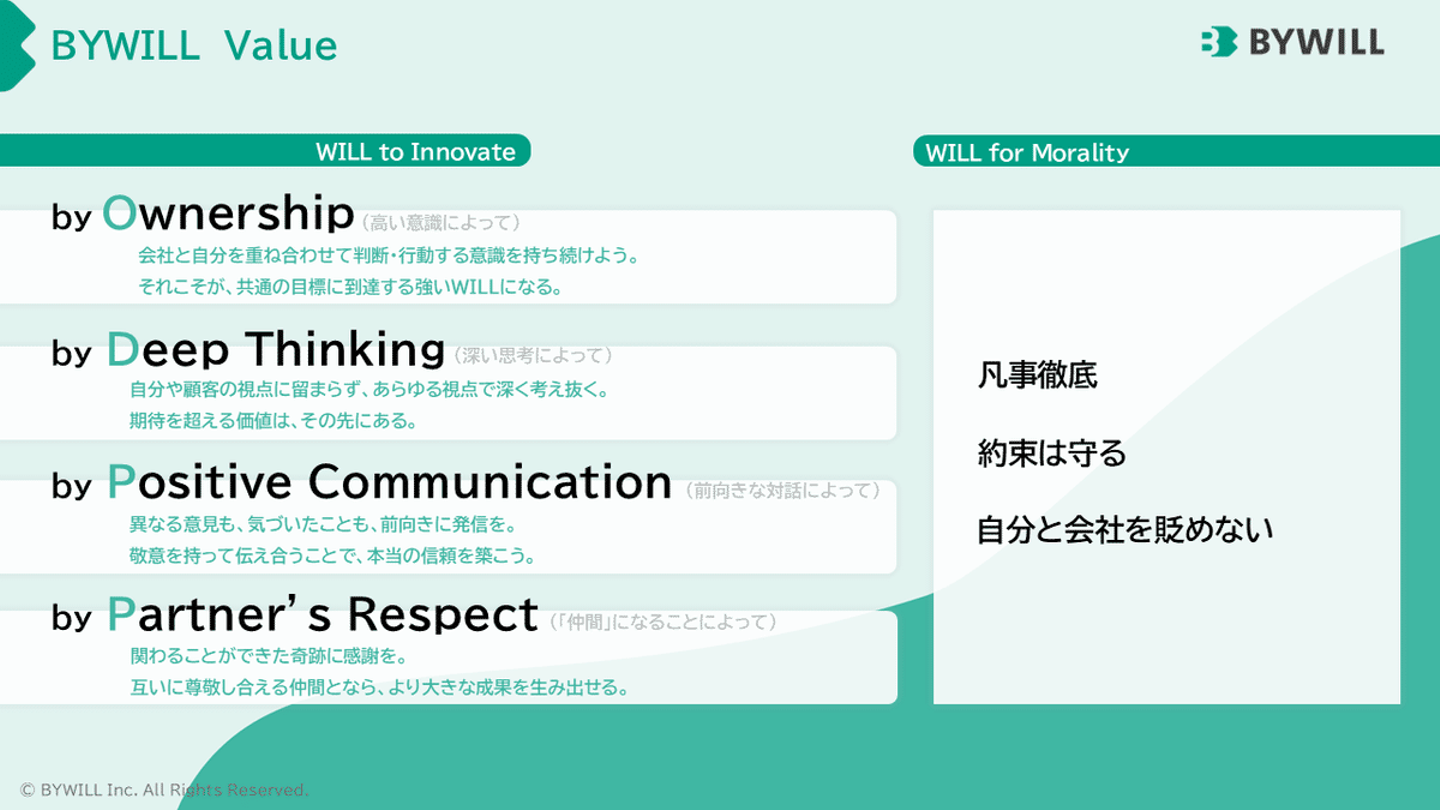

評価や表彰にも組み込まれているバリュー(行動指針)

そして、その「大人ベンチャー」という考え方をバリューという形に落とし込んだものが以下の内容です。

「Innovate」と「Morality」で構成されるバリュー

InnovateとMoralityの2つの軸で構成されているのも、「大人」と「ベンチャー」を適切に表現できているのかなと思います。

このバリューは、評価制度や表彰制度にももちろん組み込まれていて、毎回の評価で各項目について振り返りを行い、よくできているところやもっと伸ばしたいところなどを上司と話したり、四半期ごとの表彰にてバリュー名を冠した賞やまつわるエピソードを共有して称えたりなどカルチャー・バリューがより強固に根付いていくための取り組みも積極的に行っています。

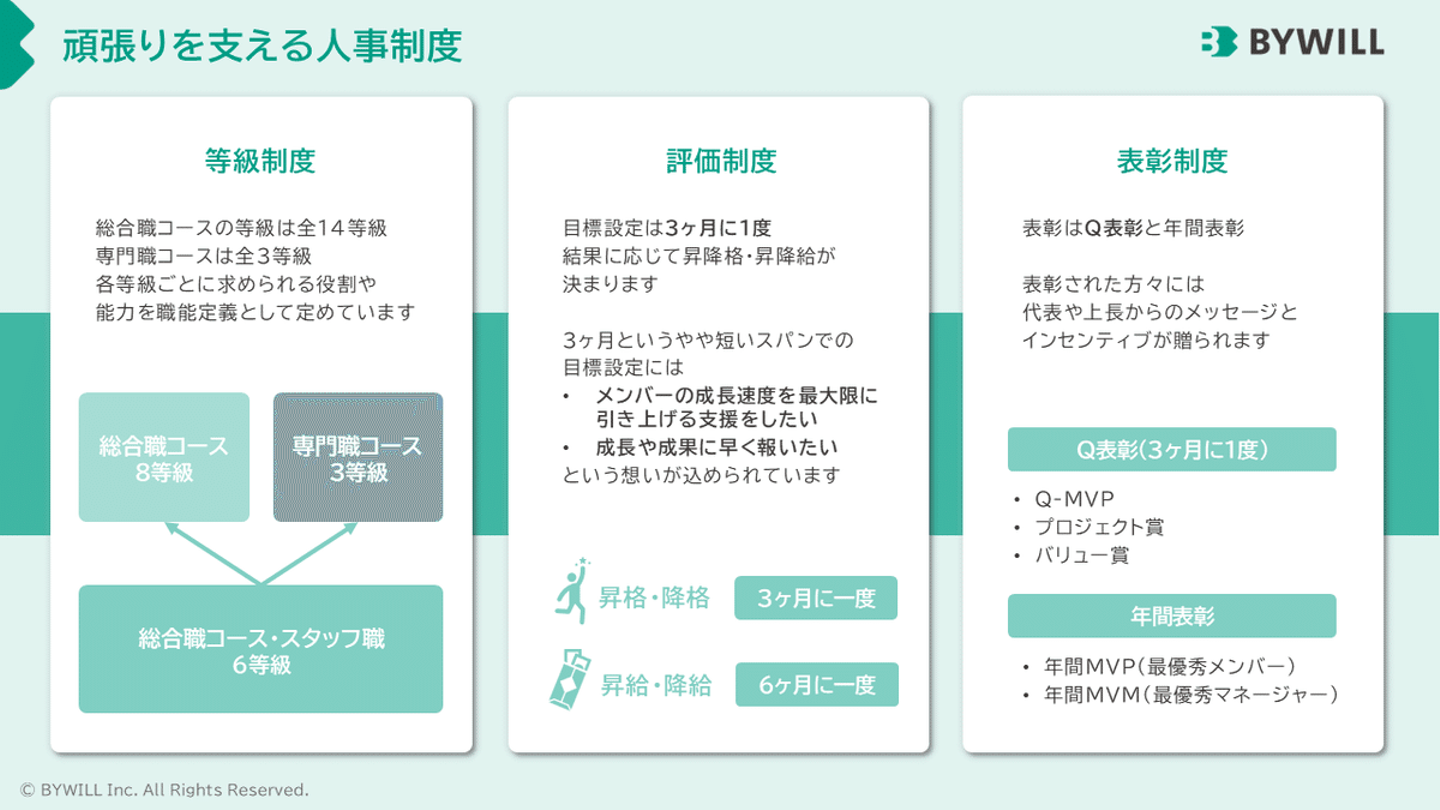

3か月に1度評価を行う人事制度

評価や表彰の話にも触れたので、人事制度についても少しお伝えできればと思います。面接や採用説明会などをしている中でも、けっこうよくご質問をいただく部分かなと思っています。

バイウィルの人事ポリシーは、

- 発揮した価値・成果に報いる

- 会社・組織視点での価値・成果に報いる

- 長期的なコミットメントにも報いる

という3つで、それを踏まえて評価制度も策定されています。

つまり、「過去の貢献よりも、いま発揮している価値・成果」「個人の役割よりも会社・組織視点でどうすべきかを体現してくれていること」「それを長く続けてくれていること」に感謝する、という経営の意思表示です。

そして、特徴的なのが評価サイクルです。当社では3ヶ月に1度というサイクルで評価と目標設定を行っており、その間の期中においても上司との面談があるなど、自分の現在地(よくできている点・課題)や直近取り組むこと、目指す将来像などについて、頻度高く相談・確認することができます。

もちろん、部署によっては、3ヶ月という短い期間だと成果が見えづらいなどの課題もありますが、目標設定の仕方を工夫することで、進捗状況やそこに至るまでの難易度などを踏まえて評価ができており、比較的うまく運用できていると感じています。

それ以上に、しっかりとパフォーマンスを出してくださっている社員については、早期の昇格や昇給、役職登用などが叶う人事制度となっており、ベンチャー企業である当社において、変化に柔軟に対応してくれる社員を適切に評価できる仕組みになっていると思っております。

人事制度の概要

余談ですが、評価と聞くと、どうしても、

・評価項目をクリアしないと給与が上がらない

・評価項目をクリアし続けないとキャリアアップが図れない

・評価項目ができていると上司に思ってもらわなければならない

など、やや怖がったりネガティブに捉える方もいらっしゃると思います。

(私もコンサルタント時代、こういうお声はたくさんいただきました)

でも、私は少し違う見方をしていて、

・評価項目とは『会社がこうなってほしい』という目指すべき像

→つまり、これができるようになれば評価は自ずとついてくるし、いまできていないことは問題ではない(これからこうなってほしいという項目なのだから)

・評価項目とは『こうなってくれたら会社としてもっと報いたい』という感謝の形

→つまり、会社としてはこの項目を使って裁きたいわけではなく、この項目をクリアしてくれる社員が増えれば増えるほどうれしいし、そうなってくれた社員には感謝の気持ちを持っている(それが昇給や昇格、表彰といった形で具現化される)

という風に捉えています。

そんな風に考えると、過剰に怖がったり、ネガティブに捉えすぎたりはしなくてもいいのかなと思っていて、そこは是非今後も社員の皆様にお伝えしたいですし、マネジメント(評価者)側にも伝えていきたいですね。評価の仕組みってもっともっとポジティブでいいものにできると信じているので。

急拡大中のバイウィルにおける組織課題

当社は現在従業員数が80名を超え、100名という数字が現実味を帯びてきています。”100人の壁”が間近に迫りつつある中、これから訪れるであろう組織課題と未来についてもお話したいと思います。

まず、当社において大きな改革が必要と考えていることは「組織の階層化」と「マネジメント強化」です。

これまでは役職者も含め全員がプレイヤーであり、すべての役職者がプレイングマネージャーとして日々走り続けてまいりましたが、組織の拡大に伴い、いわゆる”2枚のピザ理論”でいうところのマネジメント人数を大きく超えている部署も出てきています。

当然ながら、もっとマネジメントを行き届かせたいという思いはあります。プレーヤーとして忙しい中でもかなりやってくれていると思っていますが、どうしても目配り・気配りがしきれない部分は出ていると感じています。

その解消のためには、組織を階層化し、目が行き届く範囲でのマネジメント構造に変えていくことが必要不可欠だと考えています。

そうしないと、前述の当社の特長である3ヶ月ごとの評価サイクルや上司と部下の密なコミュニケーションを実現できなかったり、入社年次や配属次第でバリューの浸透度合いに影響が出たり、といった課題がどんどん大きくなっていってしまうと思っています。

しかし、一方で、組織の階層化においては、

・意思決定の遅延

・マネジメントレベルのばらつき

・システム改善の負荷

などの弊害もあり、当社においても例外ではないと思います。

ここについては、特効薬はないと思っていますので、採用や社内登用、社内異動などの配員対策や、研修や業務を離れてのディスカッション機会の創出、面談の設定や仕組化、もう少しラフな交流機会の創出など、地道ではありますが、企画していきたいと思っております。

個人的にも、ラフな交流機会はもう少し増やしていきたいですね。私も入社したばかりで、まだあまりお話できていない方もたくさんいますので。

人事部メンバーとのディスカッション風景

組織において、組織構造や人事制度、異動・配置・役職登用といったハード面と、研修やディスカッション、面談、交流といったソフト面の両軸が必要だと考えておりますが、現状の当社においては、ハード面は比較的整っているかと思う一方で、その運用方法なども含めたソフト面についてはマネージャーごとにややばらつきがある状態だと思っています。

イメージとしては、ハード面は7割くらい整っているが、ソフト面は2割くらいしか整っていない、というイメージでしょうか。

また、ベンチャーにおける意思決定の遅延は致命的になりかねないので、そこについても対策が必要になってくると思います。職務権限(権限移譲)と責任のバランスを考えていかなければならないこと、また、それに対応するシステム改善も必要になるため、ここは管理部と連携して、管理本部全体で取り組んでいきたいなと考えています。

これから、組織がさらに急成長していく上で、避けては通れない道だと思っていますので、人事としても、経営陣と議論しながら、この課題解決に向き合っていこうと考えています。

ここまでお読みくださった皆様へのメッセージ

ここまで、「最近入社×人事責任者」という視点で、バイウィルの組織についてお話させて頂きました。まずは拙い文章でしたが、最後までお読みくださいましてありがとうございます。

総じて、この会社のいいところは、これまでも今もこれからも常に進化していこうとしていることだと思います。

大人とベンチャーのバランス、組織化とスピード感のバランス、ハード面とソフト面のバランスなど、事業の成長速度や組織の急拡大に伴い、これからも変化は必要だと思いますが、だからこそ常に固定観念に固執しすぎない人の集まりになれているのかなと思っています。

そして最後にひとつだけ。

もしここまでお読みいただいて「この会社いいな」と思ってくださった方がいらっしゃいましたら、是非、当社にご応募いただけると嬉しいです。

資金調達のリリースにも「採用」という記載がありましたが、これからさらに事業拡大・組織強化を加速していくべく、各部署・各ポジションにて鋭意人材募集中です。

代表取締役社長の下村のnoteでも最後に記載させて頂いておりますが、経営トップもこれからのために採用強化は不可欠と考えております。「GXを、やるべきことからやりたくなることに変えていく」チャレンジはまだまだ道のりは長いですし、困難も多いかもしれません…が、その分、大きなやりがいと達成できたときの喜びの大きさはどこにも負けないと思います。

ひとりでも多くの方に仲間に加わっていただきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

/assets/images/12876936/original/5144d074-d521-4400-9d56-f6b4b54e7cd2?1680505072)

/assets/images/12876936/original/5144d074-d521-4400-9d56-f6b4b54e7cd2?1680505072)