- 経理

- モバイルエンジニア

- オープンポジション

- Other occupations (8)

- Development

- Business

- Other

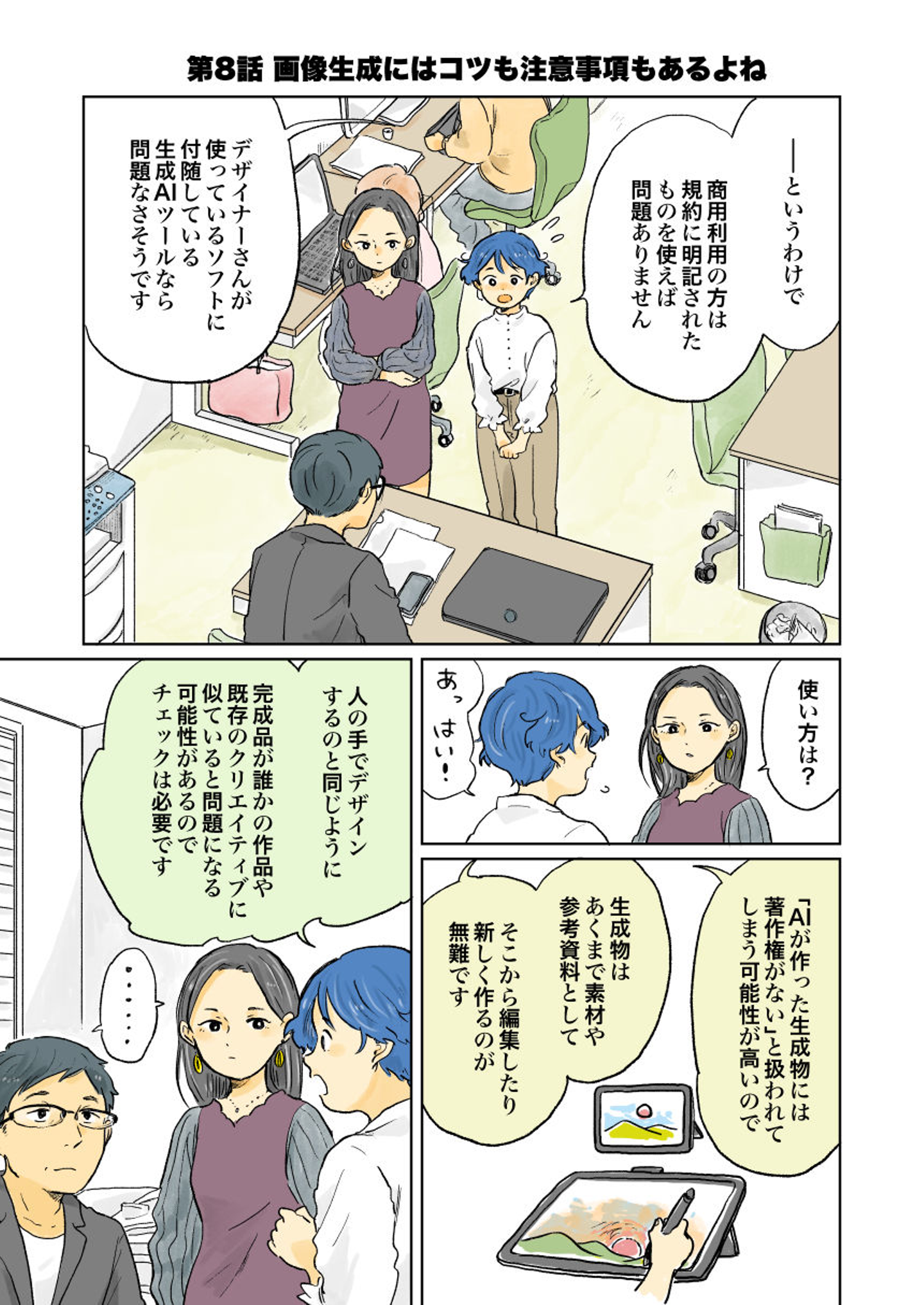

一人暮らしを始めたばかりの沙織の心強いパートナーは「生成AI」!? 日常や仕事で起きるさまざまなピンチを、生成AIと共に乗り切れるのか!? 「ChatGPT」などでおなじみの生成AIを使いこなすためのヒントをマンガで解説します。企画と原作を担当するのは、アステリア株式会社の森 一弥です。

マンガで分かる生成AI【第9話】に続く・・・ 前回のお話はこちら

キーワード解説

漫画の原作者である、アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリストの森が、今回のお話の概要や会話に登場したキーワードについて簡単に解説します!

画像生成

画像を作る専用のサービスもあれば、最近はChatGPTのようなサービスでも「マルチモーダル」化でそのまま画像を作れるようにもなってきている。

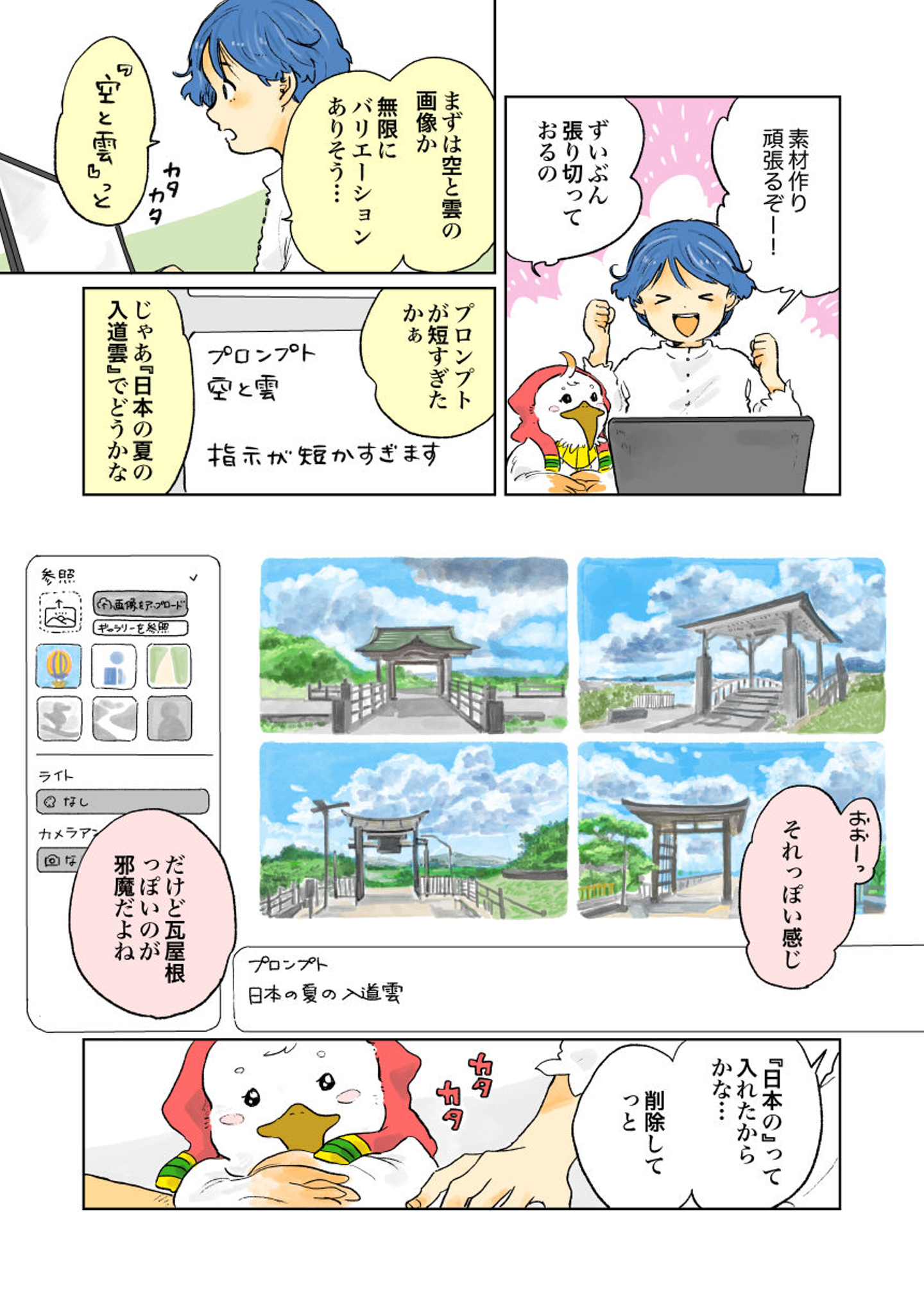

バリエーションと量を重視

生成AIはひとつの正解を出させるような問題に対しては誤回答(ハルシネーション)を出す可能性がどうしても残る。しかし正解のないアイデアをたくさん出すという使い方であれば判断は人間が行うし、時には考えもしないアイデアを出してきて発想の助けになったりもする。

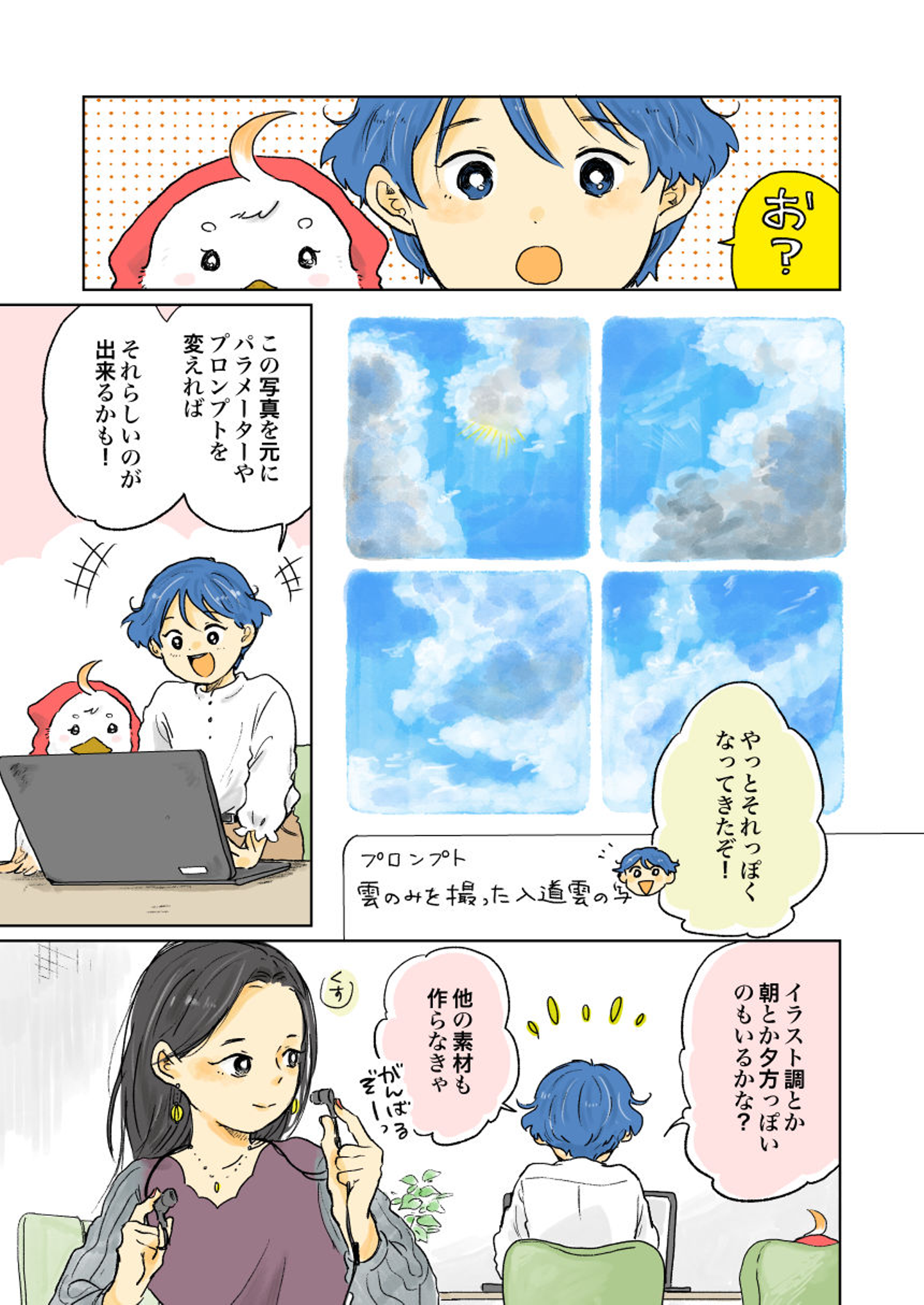

モデル

画像生成には画像生成用のデータを学習させたAIモデルが存在している。マルチモーダルで使っていると意識することはないが、Stable Diffusion などの画像生成専用のサービスだと生成したい画像によってモデルを切り替えたりもする。Stable Diffusion の言い方だと「Checkpoint」と呼ばれるメインのモデルや、追加の学習(例えば似た感じのタッチにするとか、服装を寄せるなど)で使われるLoRAと呼ばれるものなど、色々と組み合わせて使ったりもする。

技術の進歩もあって形式も変わっていっているようで、ガッツリ使いたければ調べる必要はあるが、AIモデルという学習済みのデータが存在していて、それぞれにライセンスがあるので使う際には確認が必要ということは覚えておきたい。

トト先生の生成AI塾

ついに画像生成の話になったのぉ〜。画像系は特に著作権の話をせずに進めるのは気が引けるもの。簡単な指示で画像が作成できるツールが使える状態になって、多くの人が最初に描いて見たいものって誰でも知っている有名キャラクターだったりするじゃろう? 世代間ギャップなどもあるじゃろうが、黄色い電気ネズミだったり、青い猫型ロボットだったり、、個人で生成してみる分には良いんじゃろうが、SNSにアップしたら問題になる。

正しく使うには、やっぱりちゃんと調べてから使うべきという感じじゃな。正しく使えば確実に仕事の効率化につながるし、使いこなすにはノウハウが必要だというのもわかってくるはず。できれば多くの人に新しいものに好奇心を持って挑んでもらいたいものじゃ。

原作者のオマケ裏話

今回は画像生成系のお話です。お話を作るにあたって、実際に画像生成ツールを使って素材を作ってみました。本編で沙織が試行錯誤していますが、実際はもうチョットあれこれ試して素材っぽいものを出力できるところまでたどり着きました。

やってみるとわかるんですが、こんな感じの画像を出力したいなというイメージが既にあると、なかなか寄せていくのが難しいです。なんとなく使う分にはすぐ出来るんですけどね。 少し前までは自分のパソコンで画像系の生成AIをやろうとするとGPUが必須だったりハードルが高いものでしたが、そこそこのPCでもできるようになりましたし、もっと使いやすいクラウドのサービスも出てきています。業務で使うのに抵抗があるようでも、完全拒否じゃなく、個人としてそういった技術進化を体験しておくのも何らかの役に立つんじゃないですかねぇと思っていたりします。

また、小学館ダイム公式サイト「@DIMEアットダイム」でも生成AIに関するコラムを連載しています。第5回目のテーマは「無料で試せる!AIによる超ハイクオリティーの動画生成サービスを使ってみた」です。

お時間のある方はぜひチェックしてみてくださいね。