- フロントエンジニア

- WEBディレクター

- バックエンドエンジニア

- Other occupations (3)

- Development

- Business

ワンパクの理念 “心と身体にHOTをつくる。”

大人になるにつれて忘れかけていた、意味もなく走りたくなった瞬間や、胸の奥が熱くなる体験。ワンパクは、そんな感覚を大切にしながらものづくりと向き合っています。

気づけば仕事に夢中になっていたり、思わぬタイミングでワクワクしていたり。

そんな “心がHOTになる瞬間” の背景には、意外と子どもの頃の体験や思い出、学生時代に夢中になったことなどの原体験が今の自分の個性や業務につながっていたりします。

今回は、ワンパクで働くスタッフの価値観やスタンスは、どこからきているんだろう?という視点で、“ワンパクで働く前” の話を聞いてみました。

夢中になって取り組んだ経験、誰かに喜んでもらった思い出、育った環境や周囲の人々など、ユニークなエピソードやいろいろな体験から“その人らしさ”を感じとることができます。

そのような原体験が現在の業務に対する姿勢や、その人の個性となった経緯や理由が見えてきました。

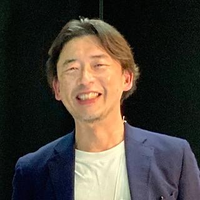

PM広瀬:努力と根性は部活を通して醸成

中学時代は、剣道部一筋。朝練、夕練、週末の遠征と、まさに剣道漬けの毎日。

授業以外の時間はほぼすべて練習に捧げていましたが、1年生の頃は思うように結果が出ず、試合に出てもなかなか勝てない。厳しい練習と結果がついてこない悔しさで、何度もやめたいと思っていました。

それでも諦めずに続けていくうちに、少しずつ成果が出始め、試合に勝てるようになってからは景色が一変。

剣道は個人競技でありながら、団体戦ではチーム一丸となって戦う側面もあります。個人の力を伸ばすことはもちろん、仲間と共に過ごす中で、信頼関係の大切さや、ひとつの目標に向かって気持ちを揃える大切さを学びました。この経験は、今の自分の”粘り強さ”や”突破力”、そして”チームワークの意識”の土台になっていると思います。

ワンパクに入ったばかりの頃は、仕事についていけず、毎朝一番に出社し、一番遅くまで残って仕事をしていた時期もありましたが、そんなときにふと思い出すのは、学生時代の剣道部での日々。

ちょっと昭和っぽいですけど、あのときに身につけた精神力が、今の自分を支えている気がします。

そう語ってくれたPMの広瀬さんは、一見すると“体育会系”のイメージからは遠いですが、実はかなりの根性派。

仕事が立て込んでピンチのときでも、ぐっと踏ん張り乗り越えていく姿を何度も見てきました。そんな背中を見てスタッフも多くのことを学び、助けられた場面がたくさんあります。

見た目に反して(失礼)、中身はしっかり体育会系。剣道部で培った精神力が今につながっているのだと納得です。

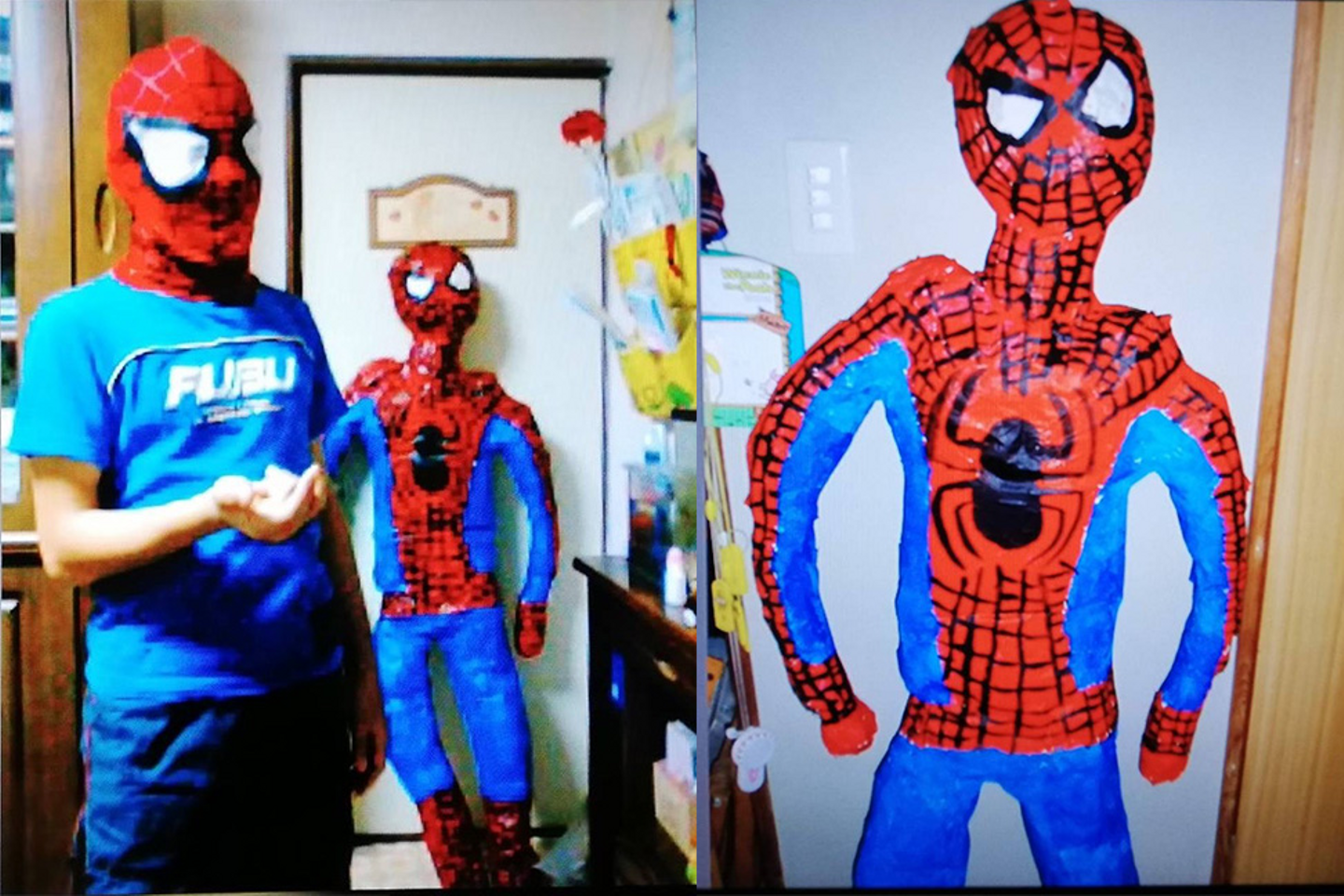

エンジニア鈴木:ものづくりの原点は手作りの工作

子どものころから工作が好きでした。中でも印象的なのは、小学生のころに新聞紙と絵の具を使って、1ヶ月ほどかけて等身大のスパイダーマンを作ったこと。ただ勢いで作り始めたわけではなく、まず作り始める前に設計図を書き、どんな素材を使うかを考え、何度もトライアンドエラーを繰り返し試行錯誤をしながら、時間を忘れてものづくりに熱中していました。

あの頃の「もっと良くしたい」「こうすればできるかも」という気持ちが、今の自分の原点だったと思います。

今、Webサイトの開発というまったく別の“ものづくり”に携わっている自分も、あの頃と同じように「つくること」を楽しんでいます。

思い描いたものを少しずつカタチにしていく工程、そして完成したときの達成感。

つくる対象や手段は変わっても、「自分の手で何かを生み出す」よろこびは、今も昔も変わりません。

あの頃の原体験が、エンジニアとしての今の自分につながっていると感じています。

話を聞いたエンジニアの鈴木さんは、ワンパク入社前からボードゲームを制作しクラウドファンディングを実施するなど、積極的にものづくりに取り組んでいます。技術だけでなく、「こうしたらもっとおもしろくなるんじゃないか?」とアイデアを出し、手を動かし、仲間と一緒に形にしていく。

そんな “つくることを楽しむ気持ち” を大切にしている鈴木さんの姿勢は、スタッフにも良い刺激を与えてくれています。

ワンパクメンバーに聞いた、原体験と今のつながり

原(役員):映画の世界観に惹かれ、独自の視点で考察する癖がついた

家庭の慣習で1日に1本映画鑑賞する習慣があり、その影響で映画監督の意図を探ることに興味をもつようになりました。視野が狭い子どもなりに独自の視点で映画の解釈を考えることが好きで、考察する癖が今でも身に染み付いています。

桑原(DE):自作マンガをクラスで披露して喜ばれた

小学生の頃、自作マンガ(通称:桑マガジン)を作ってクラスのみんなに披露していました。友だちが笑ってくれたり、「次の号はまだ?」と楽しみにしてくれるのが嬉しくて、どんどん描く意欲が湧いてきたのを覚えています。ものづくりのモチベーションはこの頃が原点かもしれません。

大野(BO):田舎町で育ち、周囲のしきたりの中で "自分は自分" と感じる軸を持った

自然豊かな田舎町で育ち、少し独特な人間関係やしきたりの中で、"みんなと同じ" よりも "自分はどう思う?" という感覚が自然と育まれていったように思います。環境に流されず、自分の軸を大切にする姿勢は、社会に出てからも変わらず、今の価値観や仕事への向き合い方にもつながっています。

山地(PM):周りを支えるポジションが、昔からしっくりくる

学生時代、部活では副部長、委員会では副委員長。誰かを引っ張るよりも、周囲を支えるポジションが性に合っていて、自分からその役割を引き受けていました。今でも、前に出るよりチーム全体を見渡して周りをサポートする方がしっくりくるのは、きっとあの頃の経験があるからだと思います。

川上(DE):“得意” が認められた瞬間が、自信と原動力に

中1の体育祭で、クラスの学級旗デザインに自分の案が選ばれました。みんなと協力して1つのものをつくる中で、「自分の得意なことで誰かの役に立てた」という実感がありました。その経験は、デザインに対する自信とモチベーションの源になりました。今でも「つくることって楽しい!」という気持ちを大切にしながら、日々の仕事に向き合っています。

樋口(DE):祖父の怪談が "未知" への興味のはじまりに

幼いころ、寝る前になぜか祖父が子守唄の代わりに怪談を話してくれるという習慣がありました。不思議な話の数々に対して「なぜこんなにも怖いのか」「この恐怖の正体は何なのか」、自然と興味が生まれてきました。"未知" "未解明" のものへの好奇心と、人の認知や心理によって生まれる "心模様" への興味。理解できないことに対して奇妙な高揚感を味わったあの時間が、今の思考の原点だったのではと考えています。

山花(DE):大学時代のインターンで、"デザインの力" に出会った

大学時代、非営利団体でのインターンに参加しました。そこで、デザインが人の心を動かし、実際に寄付や人のつながりにつながっていく様子を目の当たりにして、「デザインには人を動かす力がある」と強く感じました。この経験が、「自分も誰かの行動を後押しするデザインがしたい」という思いにつながり、今の仕事観の原点にもなっています。

小林(BO):人の気持ちを敏感に察する癖がいまでは仕事の強み

幼いころから自然と人の顔色を伺うクセがありました。今ではその感覚が、周囲の変化や困っていることにいち早く気づけるという、自分の “強み” になっていると感じています。総務や労務の仕事では、相手の気持ちに寄り添いながらサポートする場面が多く、昔はただのクセだった自分の性質が、今の仕事の中で大きな力になっていると感じています。

塩屋(DE):"誰かのために" 描いていたことが、今につながる

小さい頃から車や人の絵を描くのが好きでした。ただ描くだけでなく、親や友だちによろこんでもらいたいと、誰かのためにつくるのが楽しかったんです。自分だけの満足ではなく、相手を思って描く姿勢は、今のデザイナーという仕事にもそのまま活きています。「どうしたらよろこんでもらえるか」を考えることが、当たり前のように染みついている気がします。

ふとした瞬間に顔を出す、自分だけの価値観や強み。それはきっと、子どもの頃の思い出や、何気ない日々の中で育まれてきたものなのかもしれません。

今回話を聞いたスタッフたちも、それぞれの原体験が今の働き方や考え方につながっていました。

思い出すとくすっと笑えたり「あの頃の自分、いいセンスしてたな」なんて思えたら、それだけでちょっと楽しい気持ちになれそうです。