新卒採用担当というしごと

Photo by KOBU Agency on Unsplash

こんにちは。九州の住宅メーカーで採用担当をしています塩﨑です。

学生の時からずっと憧れていた採用担当という仕事に就いて3年が経ちました。キラキラ、イキイキしたイメージだけが先行しがちで、なかなかリアルなところが伝わりづらい採用担当という仕事がどんなものなのか、知ってほしい、知った上で目指す人が増えてほしい、そんな気持ちで今このストーリーを書いています。

簡単にこれまでのキャリアをまとめると、新卒で今勤めているアネシスに入社し約2年半注文住宅の営業職を経験後、当時新設されたHRグループへ異動し、前任の専任採用担当もいない状態で手探りで採用担当としてのキャリアを歩み始めました。

文字にするとなんだか大変そう…と思われてしまうかもしれませんが、ありがたいことに私の新しいチャレンジに快く協力してくれる社員に囲まれて、いろんな人々の力を借りながら毎日新しいことに触れ、ワクワクしながら仕事していたことを今でも鮮明に覚えています。そして今もそれは続いています。

このストーリーを通して、少しでも採用の面白さや難しさ、人生の節目に関われることへの誇らしさを感じていただけたら嬉しいです。新卒と中途どちらも担当していますが、今回は新卒に絞ってお話しします。

目次

新卒採用担当って何してる?

①出会った学生の悩みに寄り添い一緒に解決して心を掴む

②欲しい学生と出会う仕掛けを作る

③欲しい学生、自社に合う学生を言語化し定義づける

採用担当として大事にしていること

入社は採用のゴールではない

採用担当は、あくまで会社を好きになってもらうきっかけ

私が目指す採用活動と今後取り組みたいこと

学生に紹介できる社員が育つ環境をつくりたい

学生も企業ももっとオープンに就活を、採用活動を楽しめる環境を目指して

新卒採用担当って何してる?

そもそも新卒採用担当って学生の目に直接触れる企業説明会やインターンシップの運営以外で、どんなことをしているかご存知でしょうか?

会社規模や採用チームの人数によって業務範囲は異なりますが、ざっとまとめるとこんな感じです。

採用戦略立案、採用市場分析、採用ブランディング、予算管理、ナビサイトやスカウトサイト等の採用媒体選定と活用、採用イベントの企画運営、選考の段取り運営、応募者対応(メールしたり電話したりフォロー面談したり)...

こうしてみると非常に多岐に渡りますが、3年間1人採用担当をしてみて、大枠まとめたら3つに分類されるという結論に至りました。

その3つを、自分が取り組んできたことや乗り越えた壁をベースにご紹介します。

①出会った学生の悩みに寄り添い一緒に解決して心を掴む

最初にご紹介するのは私が採用1年目からメインで取り組んでいた、かつ私の得意分野。「出会った学生へどう自社をアピールするか」という部分。具体的な仕事に落とし込むと、インターンの企画運営、会社説明会、フォロー面談、内定者フォロー等が該当します。

採用担当にとって、直接学生と話せる場は営業職にとっての商談のようなもの。ここでいかに学生に自社を気に入ってもらえるかが非常に大切。だからと言って熱が入りすぎてしまってただの自社のアピールの場にしてしまうと、学生と採用担当との間に温度差が生まれて押し売り感が出てしまいます。

押し売り感を出さないために気をつけているのは1つだけ。学生と出会って間もない時、信頼関係が一定数築けている時、どんなフェーズでもイベントや面談、フォローは学生がぼんやり考えていること、悩んでいることに応え、明らかにしてあげるツールだと思い、自社が伝えたいことと掛け合わせながら企画、運営、提案することを日々大切にしています。あくまで採用担当は学生にとって何でも話せる相談相手。そうすることで、学生からの信頼を勝ち取りりつつ、自社が伝えたいことも一緒に伝えられます。そのために日々学生がどんなテンションでそこにいるのか、何を知りたがっているのか、何に不安を感じているのかを考えること、知ろうとすること、理解することを欠かしません。

住宅営業時代、当時の上司に「お客様の気持ちを想像したら、その時話すべきことは分かるはず」としつこく言われた意味がここで分かりました。入社1,2年目で営業職として、今お客様が何を考えているか、どうすれば想いが伝わるのか、心を開いてもらえるのか、自分を信頼してもらえるか、悩みもがいた経験が採用という新しい領域でかなり役立ちました。就活は自分自身も経験した分、就活生の気持ちを想像しやすかった。当時しつこく教え続けてくれた上司には本当に感謝!

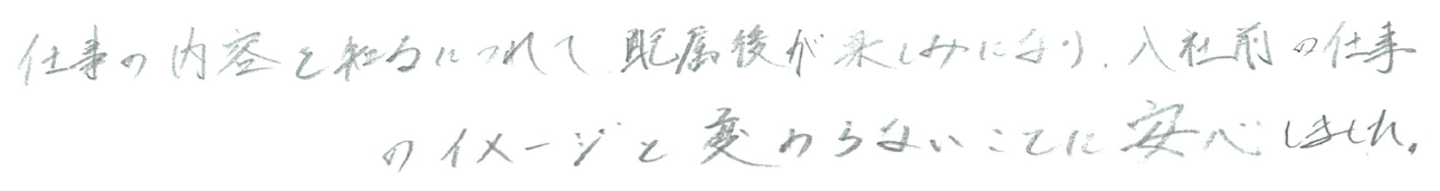

営業時代学んだことを糧に、採用1年目は片っ端から学生との個別面談をしまくりました。自分1人で解決しようとせず、学生の気づきのヒントになるかも!と思えばいろんな社員に学生との面談を依頼する日々。大変でしたが、そうやってフォローを続けた学生たちが面接でいろんな社員の名前を出しながら入社理由を話してくれたり、入社後に「思っていた通り!」と言ってイキイキと研修を受けてくれたり、、、そして残念ながら内定に至らず他社に進むことになった学生と今でも連絡を取る関係性になれたりと、いいこと尽くしで本当にやってよかったなと今でも思います。

(新入社員研修のアンケートより)

②欲しい学生と出会う仕掛けを作る

どんなに出会った学生を虜にできても、そもそも自社が欲しい学生と出会わなければ採用には繋がりません。それを痛感したのは採用2年目。

新卒採用の母集団形成の山場は多くの学生が夏休みを利用してインターンシップに参加する8月~9月。採用2年目では夏のインターンで一定の人数は集まったものの、採用要件に当てはまるような学生の数を確保できませんでした。営業に関する最低限のスキルのみで採用活動をしてきた私にとって、認知集客について真剣に考えるきっかけとなったのがこの時期。

それまでは大手ナビサイトに魅力的なインターンを打ち出し、合同企業説明会に参加すればめぼしい学生に出会うことができ、アトラクトしていくという勝ちパターンがありましたが、売り手市場という外部環境と採用チャネルの多様化によりそれを見直す必要が出てきました。(マーケティングに関しての知識経験は皆無だったので、チャネルやファネルといった言葉を覚えたのもちょうどこの頃)

様々な採用ツール、イベント、学生団体の営業を受けまくりながら自社の採用要件に見合う学生と出会えるきっかけを探し求める日々。うまく成果が出たものもありましたし、残念ながら相性が良くなかったものもありました。幸いにもこの年は、とあるイベントとの相性が非常に良く、それをきっかけに内定を出した学生たちが今では新入社員として自社でイキイキと働いてくれています。

(採用2年目で出会った新入社員と。大好きな写真!)

自社が採用したい学生は何を求めているのか、情報収集方法は何か、何をきっかけにどこに集まるのかを常に追い求めて、最適なツールや打ち出し方を選ぶ大切さを知った採用2年目。それと同時に、アンテナを張って情報を集めまくっても、それが本当に試してみるべきツールなのか、成果を出せる見込みがあるのかの判断基準が自分にないことに気がつきました。

③欲しい学生、自社に合う学生を言語化し定義づける

採用3年目はこれまでの経験や反省を活かし、判断基準を身に付け戦略立てて採用活動をするべく、青田努さんが講師をされている「採用を体系的に学ぶ会」に参加しました。

全採用担当に受けて欲しい講義なので多くは語りませんが、この講義で「仮説をたて数字で見ること」「なんとなく感覚で判断していることを仕組みに落とし込むこと」「人によって解釈が異なる言葉に共通言語を定義づけること」の重要性とその方法を学ぶことができました。

研修で学んだ内容を活用しながら、自社の採用要件で曖昧だった言葉を改めて自分の言葉で定義づけたり、職種別にターゲット層の詳細を詳しく言語化したりすることで、今まで自分の感覚で判断していた「自社っぽい」を後輩に教えられるレベルまで落とし込むことができ、今では後輩採用担当の育成にも非常に役立っています。

また採用媒体選定において、担当者との打合せでも建設的な話ができるようになりましたし、今までなんとなく全部良く聞こえてしまっていた話に対し自社に見合うツールか見極めるための質問ができるようになりました。良くも悪くも採用関連の営業マンにとっては厄介な採用担当になってしまったかもしれません…

自社の採用活動ではターゲット学生の定義が明確になった分、競合他社が変化したりとまた新たな課題も見えてきましたが、内定者を振り返った時に今までで一番納得感のある採用活動ができたと感じています。

ここまでで採用担当の仕事を私が学んできた順に紹介しましたが、きちんと自社内で年単位で全体設計をして戦略を立てた採用活動をしようと思うと、業務として取りかかる手順は③→②→①が望ましいと感じています。成功体験を積み重ねやすいのは①ではあるので、後輩の採用担当にはまずは①を習得してもらうようにしています。部署の規模、採用担当に与えられた裁量権や予算に応じて、特に③は上司や外部の方を頼ることも必要だと思います。

全部に共通しているのは学生が何を求めているのか、日々知ろうとすること、そして考えること。①~③で紹介したことを日々考えながら、それらを実行すべく毎日何かしらの段取りをしているのが採用担当の日常です。

採用担当として大事にしていること

入社は採用のゴールではない

採用のゴールや成功は、内定を出した学生が入社することではなく、入社後に活躍してくれること、その上で本人が入社してよかったと思えることだと思っています。

そのために日々意識していることは、入社後の姿を具体的にリアルに魅せ、学生に正直であること。面接で学生にガクチカや自己PRだけでなく価値観や短所等を深ぼるのであれば、企業側も学生に良い面だけでなく自社が抱える課題も伝えるべきだと思います。伝え方には十分に注意や工夫が必要ですが、「ここは大手企業には叶わない。でも、別の角度で大手よりも魅力的なことは~で、私は○○という思いがあるからこの会社で今働いています。」「今は○○という課題があって、今後は□□□な取組みをしてもっといい会社にしたい」と正直に話すことが私が思う学生への誠意です。

会社説明会やインターンシップでも、良いことばかりを見せるのではなく、会社としての課題や苦しかった経験、成果を出すために努力しなければならないことを正直にリアルに伝える場を必ず設け、協力してもらう社員にも話してもらうようにしています。

採用担当は、あくまで会社を好きになってもらうきっかけ

ここまで語ってきたように、採用担当が学生に「この会社いいな」と思ってもらうきっかけとなり、会社の一代表として言動や行動に責任を持ち正しく魅力を伝え、より会社を好きになってもらうことはもちろん大切。その一方で、学生が会社を最終的に選ぶ決め手が採用担当になってはいけないと思っています。

会社にもよるかと思いますが、私が今いる会社では採用担当がどんなに想いを熱く語り伝え方にこだわって学生から「こんな人と働きたい!」と思ってもらえたとしても、採用した学生のほとんどは入社後自分のもとから離れ、それぞれの部署に配属されます。学生が感じ取る採用担当の魅力が他の社員や会社自体の魅力と共通しているのであれば問題ないのですが、採用担当者の属人的な魅力だけで入社を決めてしまうことは入社後のネガティブなギャップに繋がります。採用活動は採用担当だけが頑張るのではなく、会社を、学生が配属され得る職種や部署の社員を好きになってもらうために、社員総力戦で取り組むことがあるべき姿だと思っています。

社員総力戦での採用を実現するために、社員一人ひとりがどんな人で何を大切にして働いているのか、自社の事業やカルチャー、今後の方向性等を自分の言葉で学生に語れるレベルまで落とし込むことを意識しています。その上で社員に採用活動の重要性を理解してもらう機会をつくり、日頃の社員とのコミュニケーションを心掛け、いつでもイベントや学生との面談に協力してもらえるように種をまき続けることを欠かしません。

私が目指す採用活動と今後取り組みたいこと

学生に紹介できる社員が育つ環境をつくりたい

先ほど社員総力戦での採用活動が大事だと書きましたが、その実現は決して簡単なことではありません。

私自身、採用1,2年目の時はいつも毎年同じような社員に協力をお願いしてしまうな、この社員たちも今は若手でもいずれ中堅になり、役職がつき、学生にアピールできる内容も変わってくるな、、、と日々感じることもしばしば。協力社員を増やすには、学生にアピールできるだけの成長を遂げた社員を増やすこと、そして主業務でなくても採用に協力する重要性についてより多くの社員に納得してもらうことの両方が重要になります。

なかなか難しい課題でしたが、採用3年目にして新しく紹介できる社員が少しずつ増えてきました。それは1,2年目で私が採用してきた新入社員たちと、その新入社員たちの成長を見て採用の重要性を理解してくれた既存社員たちです。

私が採用してきた新入社員は入社を決めるまでに様々な社員とたくさん話し、その社員の仕事ぶりを見て入社を決めています。中には事業部長から中堅、若手まで全員と話した人もいましたし、内定後にその学生のためだけの実務体験ベースのインターンを企画したこともありました。初めて実施する時の準備段取りはもちろん大変でした。が、「自分が学生の時やってもらったことを社員として後輩にやってあげたい!」と、今では新入社員でもざっくり意識して欲しいことを話せば難なくうまくフォローしてくれ、学生にかけてあげて欲しい言葉をかけてくれます。

そして自信を持ってかつて先輩社員がしてくれたことを自分がするためには、自身の成長も必要不可欠。人事として良い採用活動を続けるために、社員が成長しイキイキと働ける仕組みづくりにももっと関わっていきたいと思っています。

ありがたいことに、自分が採用した新入社員の代から育成制度の構築や運用にも携わることができ、新入社員研修から配属後の上長・OJTトレーナーへの助言とフィードバックという形で入社後の本人たちの更なる成長を支援することができました。そうやってメキメキと成長している新入社員がキラキラした顔で「あの時あそこまでしてもらったから入社したんです!」なんて言ってくれて、それを聞いた既存社員は採用活動により協力的になってくれました。

ただ、これはまだここ1,2年で育成環境が整ったほんの一部の部署での成功例に過ぎません。時間はかかりますが、部署や職種に限らずこういった環境をつくれる人事でありたいです。

学生も企業ももっとオープンに就活を、採用活動を楽しめる環境を目指して

採用1年目からひたすらいろんな学生と面談してきましたが、「やりたいことが見つからない」「内定は取れたけど決め切れない」「なんとなく就活を終わらせてしまって後悔している」といった学生をたくさん見てきました。

周りの環境や固定概念、スマホの中に溢れる本当か嘘か分からない大量の情報、企業も学生もお互いを良く見せようとするばかりの就活や採用活動等が学生の悩みをより深刻化させている気がしています。

これは企業側、学生側、片方がどうこうという話ではなく、双方が歩み寄らなければなりませんし、正しい努力をしなければならないと思っています。一企業の採用担当として救える学生の数は限られていますが、自分が関わる学生には「塩﨑のおかげで満足いく就活ができた」「就活が楽しくなった」と思って欲しいですし、自分が所属する会社は正しく採用活動ができていると心から言える状態でありたいと思っています。正しい情報を学生と会社双方に伝えるために、原理原則はそのままに時代に合わせてあるべき形を模索し続けられる採用担当でありたいです。勉強したいこと、山積みです…!

採用という仕事を経験し、自分の中で叶えたい夢や新しい目標がたくさんできました。

採用4年目では後輩もでき、これまで以上に採用だけでなく社内の育成面にも深く関わるようになりました。叶えたいことはたくさんありますが、まずはこのストーリーで語った想いに少しでも共感してくれる仲間を見つけ、新たな採用担当や人事メンバーを育てられる人になりたいと思っています。