「自分の頑張りは、正当に評価されているのだろうか?」

「成果を出しても、それが給与やキャリアにどう反映されるのか見えにくい…」

「上司の鶴の一声や、部署による有利不利で評価が決まってしまうのでは?」

評価への疑問や不公平感は、働く上で大きな不安要素です。 アウル株式会社は、メンバーのこうした不安を取り除き、誰もが納得して成長できる環境作りに注力。その核となるのが、透明性と公平性を追求した「評価制度」と、数字以外の貢献も称える「MVP制度」です。

本記事では、これらの制度の具体的な仕組みと背景にある想いを詳しく解説します!

透明性と納得感を追求したアウルの評価制度

アウルの評価制度は、メンバー一人ひとりの努力と成果に、可能な限り公正に向き合うことを目指して設計されています。その根底にあるのは、「評価基準が曖昧」「フィードバックがない」「頑張っても評価されない」「誰がなぜ昇進したのか分からない」といった、多くの組織で聞かれがちな不満を、アウルでは絶対に生じさせないという強い想いです。

◼︎評価のタイミングと頻度は?

アウルでは半期(6ヶ月)に一度、査定を実施します。しかし、評価プロセスはそれだけではありません。査定直前の印象に左右されたり、目標を忘れたりすることを避けるため、毎月の上長との1on1による振り返りを導入しています。

評価シートを使い、月ごとに目標進捗を確認し認識を共有することで、半期を通じた継続的な努力や成果を正確に把握し、評価への納得感を高めています。 さらに、この評価制度自体も常に改善されています。半期ごとに役員が中心となって制度内容を見直し、「現状で最適か」「改善すべき点はないか」を議論。外部環境や社内状況の変化に対応し、常にブラッシュアップを図っています。例えば、自己学習に関する評価項目も、最近実態に合わせて更新されました。

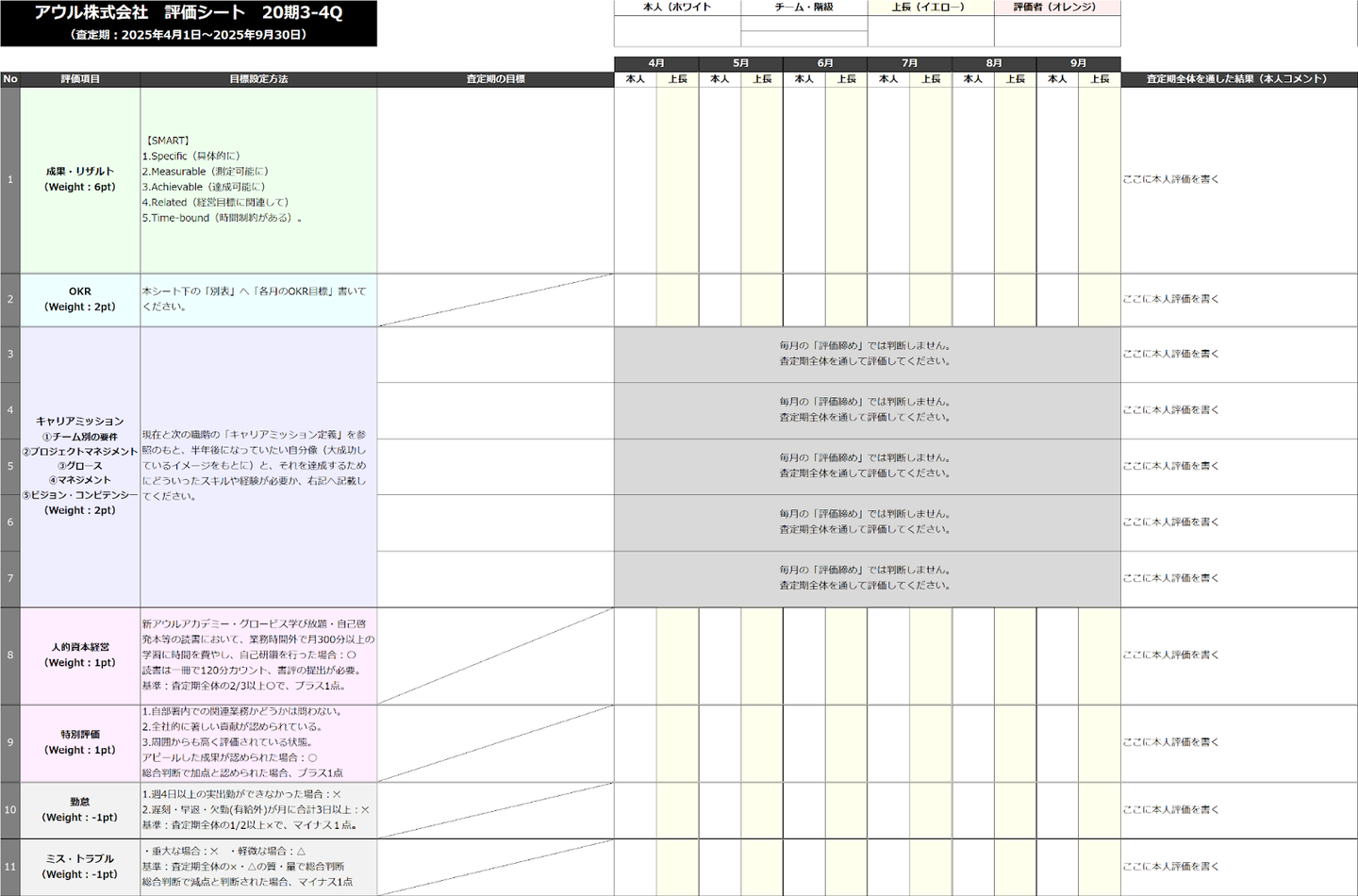

実際の評価シート

◼︎どのような基準で評価されるの?

評価は、全社員共通の「評価シート」を使用し、明確な基準で行われます。誰が評価してもブレが生じにくいよう工夫されており、主な評価項目は以下の通りです。

- 成果(リザルト):半期ごとに設定した目標(売上目標など、職種により内容は異なる)に対する達成度を評価します。営業職はこの項目の配点がやや高くなります。目標設定時には、具体的かつ測定可能なもの(SMARTの原則)を意識します。

- OKR(Objectives and Key Results):半期ごとの「成果」目標に対し、毎月の具体的な行動目標とその達成度を見ます。特に人事やデザイナーといった管理部門・専門職など、数値目標が立てにくい職種では、日々の業務遂行や改善活動を評価する上で重要視され、配点も高くなっています。

- キャリアミッション:役職ごとに求められる役割や能力(例:「クライアントグリップ・調整力」「進行管理」「メンバー育成」など)の達成度を評価します。アウル独自の「コンピテンシー」(ビジョンやバリューに沿った行動)も評価項目に含まれます。シートには次役職への課題を記入する欄もあり、自身のキャリアパスを意識できるようになっています。

- 加点項目:日々の業務成果以外にも、個人の成長意欲や会社への貢献を評価します。

- 自己成長:福利厚生の学習ツール(例:「グロービス学び放題」)の活用や、業務に関連する書籍での学び(簡単な書評提出)などが加点対象となります。

- 特別評価:会社に対して特筆すべき貢献があった場合に加点されます。

- 減点項目: 一方で、会社やチームにマイナスの影響を与える行為は減点対象です。

- 勤怠: よほど状況が悪くない限り(例:月3回以上の遅刻等が半期で3ヶ月以上続くなど)、減点にはなりにくい比較的緩やかな基準です。

- ミストラブル: 業務上の重大なミスやトラブルを起こした場合など。

これらの項目について、まずは本人が自己評価を行い、その後、上長が評価を記入します。評価シートにはフォーマットや記載例も用意されており、誰でも迷わず評価を進められるようになっています。

◼︎最終的な評価と給与はどのように決まるの?

自己評価と上長評価が出揃った後、アウルではさらに客観性と公平性を担保するためのプロセスがあります。それは、役員や管理職が集まる評価会議です。この会議では、全社員の評価結果を持ち寄り、上長の評価が甘すぎたり厳しすぎたりしないか、他の社員との相対的なバランスは妥当か、といった点を第三者の視点から徹底的に議論・確認します。これにより、「上司に気に入られているかどうか」といった曖昧な要素が評価に影響することを防いでいます。

この会議を経て、最終的な評価ランク(10点満点)が決定されます。

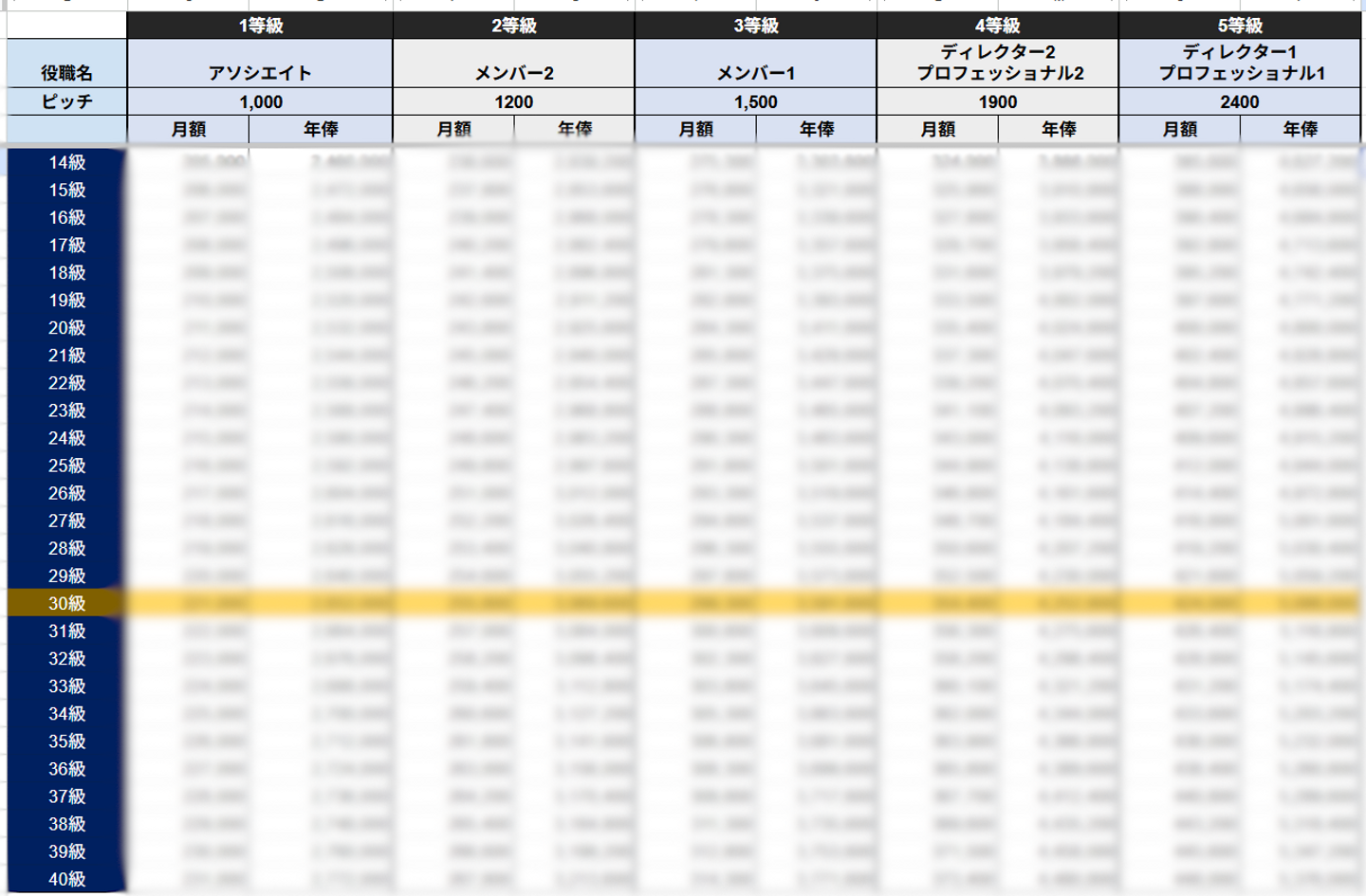

そして、この評価ランクと会社の業績を掛け合わせて、具体的な給与の変動幅が決まります。アウルでは、役職(メンバー、ディレクター、マネージャーなど)と、各役職内での細かい等級(1級~40級)によって構成される明確な「給与テーブル」が存在します。

給与変動の仕組み:

- 会社の業績:半期の会社全体の業績達成度によって、ベースとなる変動幅が決まります。

- 個人の評価ランク:先ほど決定した10点満点の評価ランク(SS~Dで表現)に応じて、給与テーブル上の等級(級)がいくつ上がるかが決まります。

例えば、会社の業績が標準で、個人の評価が7点(A評価)だった場合、「プラス3級」といった形で昇給します。アウルの給与テーブルは非常に細かく(40段階)、少しでも頑張りが給与に反映される実感を持てるように設計されています。

標準評価なら通常は等級(級)が上がりますが、評価次第で下がるルールも存在します。しかし、実際に下がる評価となるメンバーは稀です。なぜなら、評価制度が単なる結果判定ではなく、メンバーの成長と目標達成を強くサポートする仕組みだからです。期初の目標設定に加え、特に重要な「毎月の振り返り面談」で上長と進捗や課題を確認し、目標達成へ向けた軌道修正を行います。

これは「メンバーの成長と達成感を後押ししたい」という想いの表れ。「頑張りが報われない」状況をなくし、安心して成長に集中できる環境を目指しています。

実際の給与テーブル表

◼︎飛び級制度について

特に高い成果を継続して出し続けているメンバーに対しては、通常のルールを超えた特別な評価を行います。具体的には、最高評価であるS評価(9点以上)を3回連続(つまり1年半)達成した場合、「特別昇級」の対象となります。

この対象になると、通常の「プラス〇級」というルールを超えて、例えば一気に「プラス20級」といった大幅な昇級が適用されることがあります。実際にこの特別昇級を達成し、短期間で役職も給与も大きくステップアップしたメンバーもいます。年功序列ではなく、実力と成果が正当に評価され、早期のキャリアアップも十分に可能な制度設計になっています。

数字だけじゃない!多様な貢献を称えるMVP制度

アウルの評価制度は、個人の成果や行動を公正に評価するためのものですが、それだけでは拾いきれない貢献も会社には存在します。例えば、直接的な売上には繋がりにくいけれど、組織全体の基盤を支えたり、他のメンバーの活躍を助けたりするような活動です。

こうした多様な貢献にもしっかりと光を当て、称賛し、全社的なモチベーションを高めたいという想いから生まれたのが「MVP制度」です。

◼︎MVP制度とはどのようなもの?

MVP制度も評価制度と同じく、半期に一度、選定が行われます。対象は契約社員以上のメンバーです。(アルバイトスタッフは後述のMVJの対象となります)

この制度の根底にあるのは、「数字を作る営業が一番偉い」といった考え方ではなく、会社の成長には様々な職種のメンバーの貢献が不可欠であるという価値観です。評価制度ではどうしても数値目標達成などが目立ちやすいですが、MVP制度では、デザイナー、エンジニア、管理部門など、普段は縁の下の力持ちとして活躍しているメンバーにもスポットライトが当たる機会を創出しています。

◼︎どのような賞があるの?

MVP制度には、大きく分けて2つの賞があります。

- MVJ(Most Valuable Jigyoubu):その半期で最も活躍した「事業部」に贈られる賞です。受賞事業部のメンバー全員(アルバイトスタッフ含む)には記念品が贈られます。(過去には役員が手ずから用意したユニークで心のこもった品も!)

- MVP(Most Valuable Player) 個人に贈られる賞で、さらに段階があります。

- 各事業部MVP:各事業部から最も活躍したメンバーを選出(PR事業部は人数が多いため2名)。受賞者には商品券1万円が贈られます。

- 全社MVP:各事業部MVPの中から、さらに全社で最も貢献したと認められたメンバー1名が選出されます。受賞者には商品券10万円に加え、特注のトロフィーが贈呈されます。このトロフィーは、受賞者の名前と受賞理由が刻印された、ずっしりとした重みのある本格的なものです。

- 準MVP:全社MVPに準ずる活躍をしたメンバーがいた場合、選出されることもあります(商品券5万円)。

◼︎選定基準は?

MVPの選定基準を明確に言語化するのは難しい部分もありますが、基本的な考え方は「会社全体への貢献度」です。ただし、評価制度(査定)で評価されるような数値的な成果だけを見ているわけではありません。

むしろ、評価制度の査定やインセンティブではなかなか評価されにくい部分、例えば、

- 他部署との連携を円滑に進め、プロジェクト成功に貢献した

- 業務改善に主体的に取り組み、組織全体の生産性を向上させた

- 後輩の指導に熱心に取り組み、チーム力の底上げに貢献した

- 困難な状況下で、粘り強く業務を遂行し、他のメンバーを支えた

といった、定性的な貢献や、組織へのポジティブな影響を重視しています。

実際の事例をご紹介!

◼︎評価制度の事例

アウルの評価制度はメンバーの確かな成長を促します。代表的な例が、S評価を連続で獲得し、特別昇級を2度達成したAさんです。

彼は査定開始以来、常にS評価(9点以上)を維持し、1年半ごとの特別昇級ルール(大幅な等級アップ)を2回適用されました。その理由は、卓越した営業力による継続的な成果はもちろん、新しいことへの挑戦意欲、周囲のアドバイスを吸収する素直さ、そしてチームで成果を最大化しようとする意識と行動が高く評価されたからです。

インバウンドや紹介案件の機会も確実に活かし、大きな案件で貢献してきた彼の姿勢は、個人の力だけでなく周囲を巻き込み信頼を得ながらチームで成果を出すという、アウルの評価制度が目指す理想像を体現しており、自身の著しいキャリアアップに繋がっています。

◼︎MVP制度の事例

MVP制度は、評価制度だけでは測れない多角的な貢献を評価します。その象徴的な例が、前回全社MVPを受賞したデザイナーのBさんです。

彼女の功績は、質の高いデザインアウトプットに留まりません。クライアントからの高い評価を得てリピート受注に繋げたこと、粗利や工数管理といった数字への意識を持ち主体的な改善で生産性を飛躍的に高めたこと、そしてマネジメント業務にも積極的に関与しチームに貢献したことなど、多方面での目覚ましい活躍が総合的に評価されました。

通常の査定では十分に光が当たりにくいかもしれない、こうしたデザインスキル+αの価値ある貢献をしっかりと捉え、全社で称賛できるのがMVP制度の大きな意義です。

より良い制度を目指して

アウルの評価・MVP制度は、メンバーの納得感とモチベーション向上に繋がっていると確信していますが、これで完成形とは考えていません。

会社を取り巻く環境や役割の変化に対応するため、評価制度もMVP制度も、常に改善を続けます。評価制度は、半期ごとのレビューで外部事例や潮流も踏まえ、メンバーにとって最適な形を追求します。現状、メンバーからの大きな改善要望はありませんが、変化には柔軟に対応する方針です。

MVP制度も、より多くのメンバーが「目指したい」と思えるよう、選定基準や賞の内容を継続的に検討します。多様な貢献をするメンバーが正当に評価される機会を提供し続けることは、アウルの大切な文化です。

アウルは、「正当な評価」と「成長の機会」を約束します。透明性と納得感のある制度のもと、あなたの頑張りが報われ、次のステップへ繋がる。そんな環境で、私たちと共に成長しませんか? アウルは、あなたの挑戦を全力でサポートします。

/assets/images/13076391/original/4125636c-f9c5-49a8-9810-9f142f7dff6b?1682044887)

/assets/images/13076391/original/4125636c-f9c5-49a8-9810-9f142f7dff6b?1682044887)