プロフィール(写真左から)

栗木:2019年にUDSへ入社し、シェアハウスをはじめとするレジデンス物件の運営管理を担当。現在はレジデンス物件の統括をしながら、運営の経験をもとに企画サポートも行う。

赤澤:2023年にUDSへ入社し、大阪のシェアハウス2拠点の運営管理を担当。不動産関連は未経験からのスタート。

三浦 :2005年に株式会社都市デザインシステム(現UDS)に入社し、海外案件を担当。現在は学生寮 、コリビング、コワーキング、共創施設など、幅広い領域においての企画を行う。

ーANTEROOM APARTMENT OSAKA(以下アンテ大阪)はNTT西日本のビルですが、なぜそのビルでシェアハウスを始めることになったのでしょうか?

三浦:きっかけは2011年ごろ、NTT西日本が全国各地に持っている通信ビルをどう活用するかについて、自社やグループ会社だけで検討するのではなく、「さまざまな会社と相談しながら進めたい」という考えがあり、UDSにも声をかけて頂いたことでした。複数の物件リストを頂き、それぞれに企画アイデアを提案していきました。その中の一つが、この住宅地の「NTT池田ビル」でした。当時は2階と3階がしばらく空いていて、スケルトン状態だったんです。

住宅地にあるビルの空中階は店舗や事務所として借り手を見つけるのが難しいという課題から、住宅用途にできないか検討しました。ワンルームマンションにすると、バス、トイレ、キッチンといった水回り設備が部屋の数だけ必要になり、工事が大掛かりになりますが、シェアハウスなら複数の部屋で水回りをシェアできるので、建設にかかる費用や工事の規模を抑えられる。

そして、かつて地域の通信を支えていた通信ビルを、NTT西日本が提供するインターネットなどのサービスを活かしながら、“人と人との暮らし”がつながるコミュニティのある住まいとして再生することは、とてもNTTらしくていいね、ということで最終的に「シェアハウスでいこう」となりました。

ー今でこそシェアハウスは当たり前になりましたが、当時はどうでしたか?

三浦:大阪は東京より家賃が安いので、都心で働く会社員は池田よりもっと中心部で職場の近くに住むという選択をする方が多いです。そんな中で都心勤務の会社員をターゲットにするなら、電車で20分以上かかる場所には、何か特別な価値を作らなければなりませんでした。当時大阪ではシェアハウス自体がほとんどなかったため、モノや空間をシェアして暮らすという提案が、受け入れられるかの不安もありました。

そこで、既に京都でUDSが立ち上げていて評判も高かったホテル&アパートメントの「ホテル アンテルーム 京都」に続くシリーズとして考えることにしました。ただのシェアハウスではなく、アンテルームが手がける新しいスタイルのアパートメントとして話題性と新規性をつくりだせないかと考えたんです。

他の会社と同じものを作っても意味がありません。UDSらしい「このまちのアートやカルチャーを感じながら、仲間と暮らすって楽しそうじゃないですか」という提案をしたかったんです。

ー設計もUDSでやっているんですよね。どんなところが特徴的なんですか?

三浦:やはり、新築では絶対に出せないテクスチャーの面白さがありますね。ゼロから住む場所を作ったわけではなく、もともと違う目的で使われていた建物を活用したため、既存の建物に合わせて部屋をレイアウトしていったら、5~6㎡のコンパクトな部屋から、水回り付きの20㎡の部屋まで、さまざまなタイプの部屋ができたんです。あと、事務所用途で奥行きがあるビルだったので、廊下がすごく広くなりましたが、ちょっとした交流や休憩ができる場所としてデザインしました。そうしたら、小さい共用部分が「これ、使えるね!」となって、その後のUDSの施設づくりにも役立っているんですよ。

ー各階のちょっとした交流スペースは、いきなり広い共有スペースに出るのが苦手な人でも、気軽に利用できそうですね。

三浦:共用部のガラス張りの扉にこだわったのも、外からちらっと見て「誰がいるか」がわかるようにするためでした。人付き合いが苦手な人でも、いきなり広い場所に行くハードルを下げたい、と考えたんです。

栗木:今運営している身としては、そういった初期の工夫が、今のコミュニティの優しさにつながっていると感じています。今も高い入居率を維持する理由の一つに、この「空間の独自性」があると思っていて。もともと機械が入っていた通信ビルだったからこそ、すごく変わった形の部屋や、広すぎるくらいの部屋があったり、エレベーターがなかったりするんです。でも、そういう点を活かして作った空間や共用部が、独特で魅力になっているんですよね。

ーオープンしてから今年で13年目ですが、どんな変化がありましたか?

三浦:家具や家電は新しくしましたが、建物の大きなリニューアルはしていません。

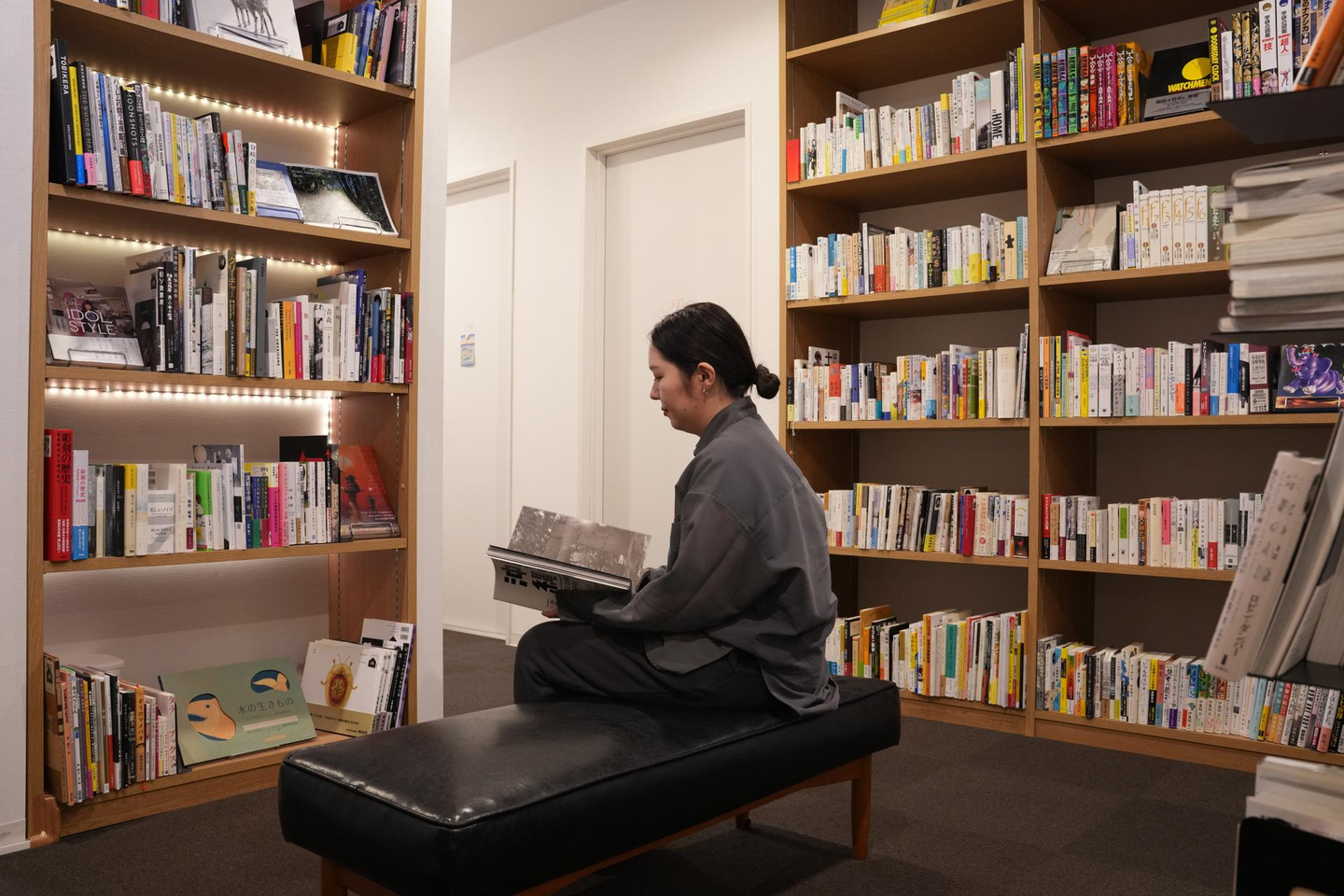

あと、本棚が年々充実してきていて、「アート&カルチャー」の一端を担い続けてくれています。最初はスタンダードブックストアさんにお願いして選んでもらっていましたが、今は、赤澤や住人の方のリクエストも聞きながら、毎月私が選んでいます。

もしオープンした時に一気に2000冊とか買っちゃっていたら、その当時の「流行りの本」ばかりになっていたと思うんです。でも、少しずつ増やしていくから、古い本も新しい本もあって、まるで「焼きとりのタレ」みたいに奥深いラインナップになっているんですよ。

ー今でも三浦さんが運営の一部を担当しているっていうのも、すごいですよね。

ー運営している方から見て、オープンしてから今まで変わっていないことってどんなところですか?

栗木:この場所の運営は、オープンしてからずっと案内から契約、住んでからの対応、引っ越すまでを、基本的に一人の担当者が全部やっているんです。だから、お客さんとしても、案内してくれた人がちゃんと管理もしてくれるという安心感があるんです。だから、「UDSさんの運営が好き」と言ってくれる人もいるし、さまざまなシェアハウスを転々としていた人も、ここでは長く住んでくれることが多いんですよ。

「この物件は私の物件だ!」という気持ちが生まれるからこそ、丁寧に対応できるし、それが住人の方の満足度につながっているんだと思います。

ー逆に、オープンしてから変わったことって何かありますか?

栗木:変わった、とは少し違いますが、空間がだんだん良くなってきたな、と思いますね。住人の方が自分で多肉植物を窓辺に並べてお世話してくれたり、空間を素敵にアレンジしてくれるのも、この場所のセンスの良さなんだと思います。

あとは、案内から引っ越すまでを同じ担当者が行うスタイルだからこそ、担当者によってコミュニティの雰囲気が変わるな、と思いますね。

三浦:とはいえ赤澤さん、一から十までやるのは大変ではないですか?

赤澤:内覧のお問い合わせ対応から契約説明、建物の修繕対応、備品発注…など常に並列で様々なタスクが並んでいる状況が続くので、限られた時間の中で優先度を見極めて進めていくことにはなかなか苦労しました。明確な正解がない仕事も多く手探りで進めていく場面もあります。ただ、迷ったときはチームのみんなや、時には入居者さんとも相談しながら進められるのがとても心強かったです。アンテ大阪のInstagramも担当していますが、施設だけではなく入居者さんのおすすめスポットを掲載するなど、ちょっとした会話から新たな発見もありますね。

最近では、UDSの他の施設とのコラボレーションも積極的にやっています。食堂の担当者が来てラーメン作りのワークショップをしてくれたり、社内で資格を持っている人が野菜の講座やワイン会を開いたり、普段の仕事ではできない「個人の探求」を発表する場にもなっているんです。

三浦:それは良いですね。オープンした頃と比べて、関西にUDSが手がけるさまざまな種類の増えているからこそできることだと感じます。一回きりじゃなくてシリーズ化できるのも、担当の人が楽しんでやってくれているからこそだと思います。

私が最初アンテ大阪の運営も担当していた頃は、みんなで仮装して商店街を「トリック・オア・トリート」するハロウィンイベントも毎年すごく盛り上がっていました。あとはジビエの解体イベントなどもやってみたことがあるし、普通に鍋パーティーをしようという企画も多かったですね。

赤澤:今は鍋パーティーはほとんどやらないかもしれません(笑)。とはいえ私自身も外部のイベントに参加した際に出会った方と一緒に持ち込みでイベントを開催したこともありました。イベント企画や運営も入社するまでまったくの未経験だったのですが、都度失敗や反省も繰り返しつつ、みなさんの手も大いにお借りしつつ、少しずつ運営に慣れてきたような気がしています。次のイベントはいつ?とイベントを楽しみにしてくれている方も結構いらっしゃって、それもモチベーションになっています。

栗木:担当者の好みや興味、あとは住人の方の希望などで、イベントの内容ややり方は変わっていいと思っています。これからどんな方にアンテ大阪の運営に関わっていただいて、どんなイベントが生まれるのか。ちょっと楽しみですね。

ー住人の方とは、仕事の範囲を超えたつながりが生まれているみたいですね。

三浦:私が異動でアンテ大阪を離れることになった時、住人の皆さんからDVDをもらったんです。それに、ここで出会って結婚した人も結構いるんですよ。結婚式のビデオレターに出させてもらったこともありますね。

栗木:結婚して引っ越した方も、赤ちゃんやお子さんを連れて週末に遊びに来てくれる光景をよく見ます。そういうのも、私たちが考える「まちへの貢献」だと思います。鍵は返しても、思い出のある場所として、このまちを好きでいてくれる人が増える。それってUDSらしいまちづくりの一つなのかもしれませんね。

赤澤:住人の中に本を出した作家さんがいて、その人の本が館内の本棚に置いてあったり。前に住んでいた人が社会に出てから、仕事として他の施設のイベントに登壇してくれることもあります。この場所が、卒業した後も「つながり」が続いていく、そんなプラットフォームとしてあり続けてほしいなと思っています。

三浦:その「つながり」と「文化」を、13年経った今も、現場の運営担当者が大切に守って、もっと良くしてくれているんです。この特別な空間と、そこで生まれるストーリーが、これからどんな人たちによってどう広がっていくのか。企画した私としても、すごく楽しみです。

/assets/images/52673/original/a453b13e-06a5-405e-b385-848c18e8e238?1663319923)

/assets/images/54525/original/b0368344-9f77-4c30-bd8d-9f92dd821ca7?1516781662)

/assets/images/54525/original/b0368344-9f77-4c30-bd8d-9f92dd821ca7?1516781662)