今回は、ファストドクターが2023年夏に開催したハッカソンに参加し、その後インターンとして当社で活躍をしてくれている宇井さん、河内さんのインタビュー記事をお届けします。

ーーなぜ「医療」ドメインのハッカソン(※1)を選んだのか

その背景とインターンの魅力について語ってくれました。

(※1 「ハッカソン(hackathon)」とは、プログラムの改良を意味するハック(hack)とマラソン(marathon)を掛け合わせた造語です。チームをつくり、短期集中的に開発作業を行って成果を競い合うイベントのこと)

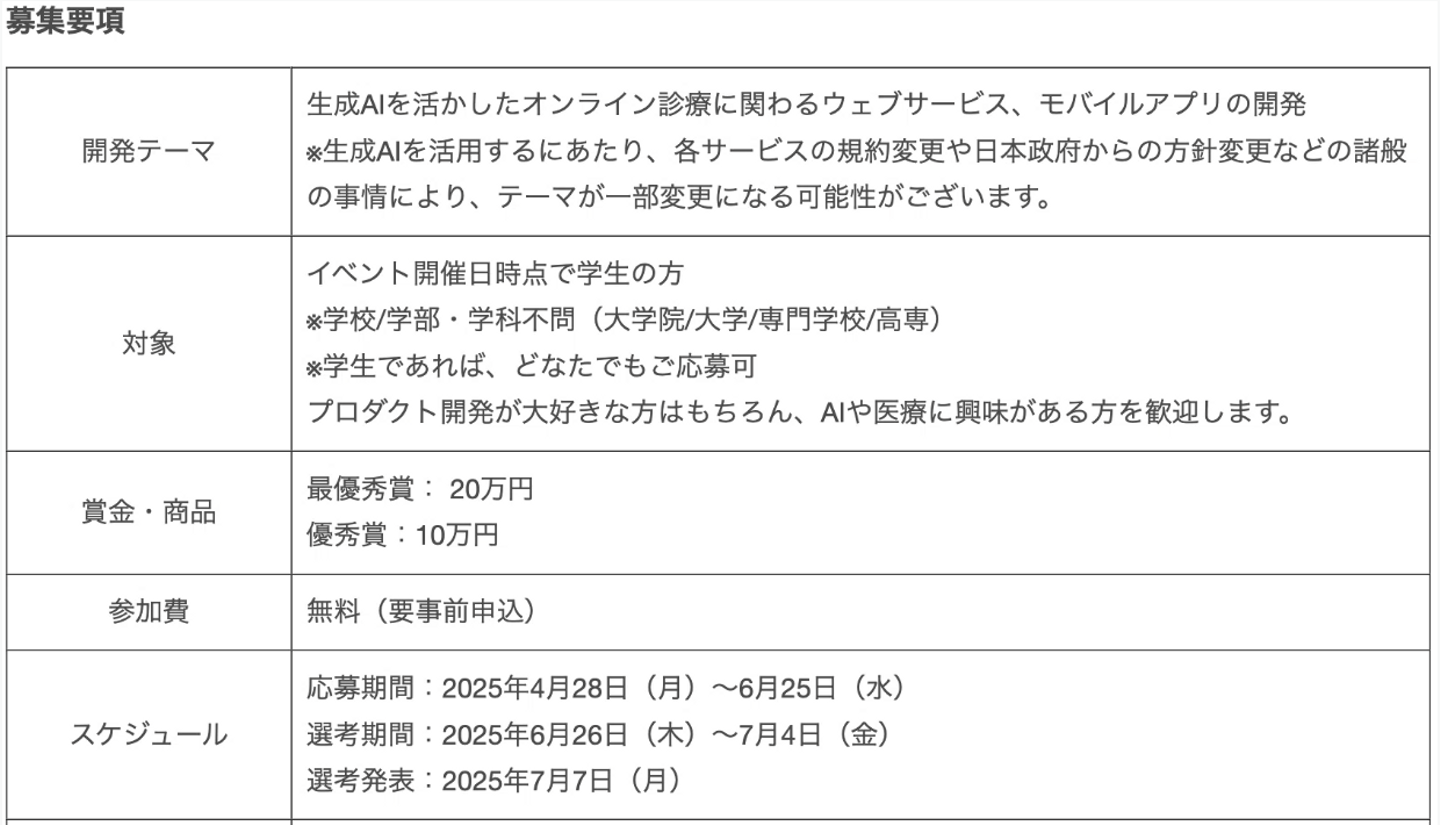

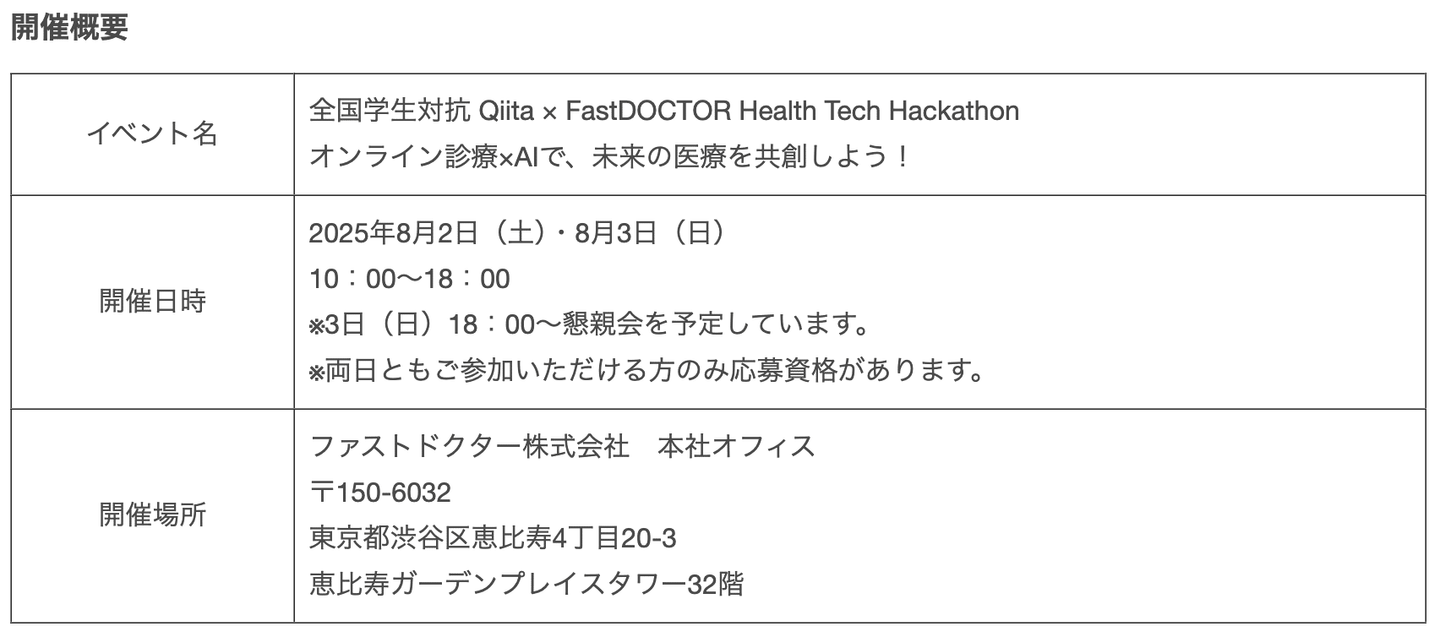

関連情報

- ファストドクターは2025年8月2日(土)、3日(日)に大学生向けのハッカソンを開催予定です!:詳細はこちら

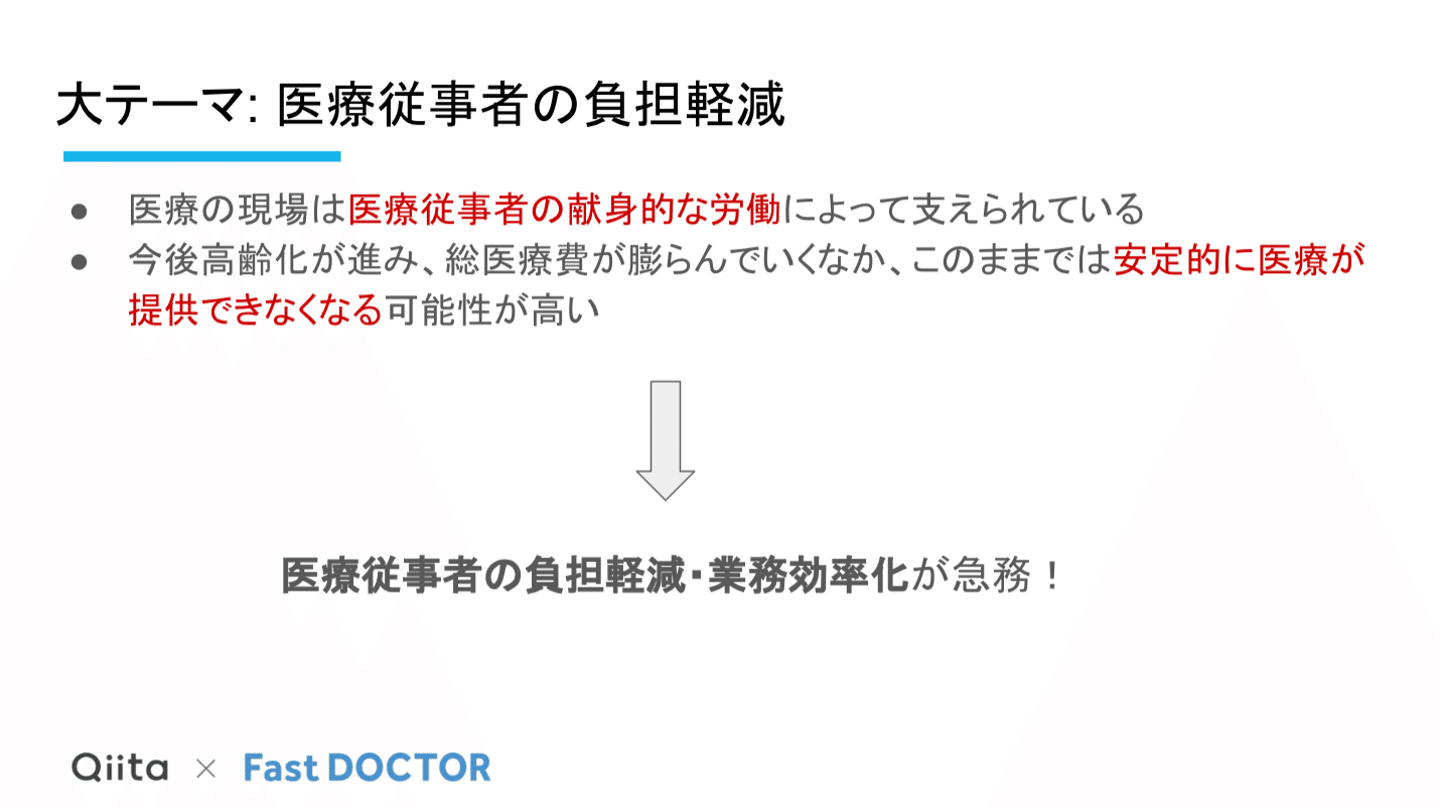

- ハッカソンの開催背景について、CEO水野×CTO西岡×EM宮田で対談をしました

ファストドクターはなぜ若い世代とAIで未来の医療を共創したいのか? ーハッカソン開催の背景を語る - Fast DOCTORについて:以下のスライドをご覧ください。

プロフィール

宇井 貴斗:東京科学大学(※2) 理工学系 情報理工学院 情報工学系の学士4年生。現在はFastDOCTOR Technologies オンライン診療の開発グループに所属。主にFDカルテ(ファストドクター独自のシステム)の機能開発を担当。これからは新しい「オンライン診療のビデオ」の開発に関わる予定。

河内 誠悟:東京科学大学 理工学系 情報理工学院 数理計算科学系の学士4年生。FastDOCTOR Technologies incubationグループ(※3)に所属。AIエージェントの開発を担当。カルテ書き起こしのPOC(※4)・評価基盤の作成などにも取り組んでいる。

(※2 東京科学大学:2024年10月 東京医科歯科大学と東京工業大学が統合)

(※3 incubationグループ:AIなどの先進技術を活用し、未来の医療サービスを開発する専門チーム)

(※4 Proof of Concept(概念実証)の略。新しいアイデアが実現可能か検証するための小規模な開発のこと)

まずはお二人の関係性について教えていただけますか?

ーー河内:一番最初は、小学5〜6年生の時に通っていた中学受験の塾が一緒でした。中学も一緒で、高校は別だったんですよ。その後また同じ大学になりました。

ーー宇井:私たちの年は、東京科学大学の情報理工学院の総合型の人数が非常に少なく5人程度です。また試験の合格が出るタイミングも少し早いので、入学前にSNSのコミュニティで繋がって、そこで河内さんが同じ情報理工学院にいることに気がつきました。現在はサークルも一緒で、2023年のファストドクターのハッカソンに一緒に参加した後、私が河内さんに声をかけて、今こうして一緒にインターンに参加しています。

ChatGPT黎明期の医療ハッカソンに挑戦

なぜファストドクターのハッカソンを選んだのですか?

ーー河内:当時2023年の夏頃は「ChatGPT」を用いたハッカソンはまだ少なかったので、そこに惹かれました。またテーマについてもハッカソンでよくある「本人たちが何か取り組むことを見つける」というものではなく、「医療」という普段の自分たちの開発では関わらないかつ、専門性の高いドメインであることも、面白そうだと思った理由です。専門性が高いドメインであるほど、 専門家がいないと手を出しづらい領域なので、実際にハッカソン中に医師から直接話を聞けるというのも非常に魅力的でした。

ーー宇井:僕もLLM(大規模言語モデル)と医療という目新しさに惹かれました。様々なハッカソンイベントはありますがテーマが抽象的だったり、「作るものは自由」という形式が多いんです。その中で、ファストドクターのハッカソンはテーマがしっかり絞られていたのが面白そうだと思った理由です。

確かに専門家と「同じ目線」で話す機会はなかなかないですよね。ちなみにハッカソンには、どのようなモチベーションで参加されるのですか?

ーー河内:私は「目新しいことに挑戦できる」ことです。当時からアルバイトとしてコードを書く仕事はしていましたが、一定裁量はあるものの既存の枠組みの中で求められることを実現することになります。ハッカソンであれば、挑戦的なアーキテクチャを入れましょう、など自由に発想する事ができます。

ーー宇井:そうですね。あとは個人で開発をすると〆切の先送りもできてしまいますし、ハッカソンのように、短期の締め切りがあり、かつフィードバックがある環境で、挑戦的なアーキテクチャや新しい技術を試せる場は非常に価値があると感じています。

医療というドメインは、学生生活ではなかなか接点がないのでは?と思うのですが、ハッカソンに参加する以前に、「医療」や「社会保障費」といった課題について考えたことはありましたか?

ーー河内:私は考えていました。個人的に病院にお世話になることも多く、医療は切っても切り離せないと思いますし、それに伴う手続きの煩雑さを感じていました。一昨年くらいからは国民健康保険も自分で支払うようになったので、より身近な問題として意識はしていました。また、私の興味のあるセキュリティ分野においても、医療は重要なテーマです。個人情報など非常にセンシティブな情報も多いので、そういった角度からも医療への関心はあります。

ーー宇井:私は一般的な知識として知っている程度でした。共通テストで勉強した知識や、医療業界がDXで苦しんでいるといったニュース記事を見るくらいで、それより先の具体的な課題意識を持つまでには至っていませんでした。

医療への関心の”度合い”は二人それぞれ違ったんですね。

2日間で見えた医療提供側の課題

実際にハッカソンに参加してみて、印象に残っていることは何ですか?

ーー河内:まず2日間を通して痛感したのは、「2人で参加するものじゃないな」ということですね(笑)もっと取り組みたいことがたくさんありました。また印象的なのは、普段は医療について利用者(患者)側からの視点しかありませんでしたが、医療を提供する側の課題に直接触れられたのは非常に面白かったです。

ーー宇井:そうですね。医療従事者の方と「課題を解決するために協力する」という立場で話せたのは初めての経験でした。

※当時の参加レポートはこちら(宇井・河内)

当時、お二人が医療従事者とコラボレーティブに議論しながらものづくりを進めている姿を見て、非常に感動したのを覚えています。学生と医師が協力して何かを創るというのは、なかなかない光景ですよね。

ちなみにハッカソンでは具体的にどのようなものを開発したのですか?

ーー宇井:診療情報提供書(患者の診療情報を他の医療機関へ伝えるために作成される書類。通称、紹介状)と電子カルテ(患者さんの診療記録をデジタル化したもの)のテキストの相互変換をサポートするプロトタイプシステムを開発しました。医師へのヒアリングを通して「電子カルテから紹介状を作成する」「紹介状を電子カルテに転記する」という作業が大きな負担になっていると聞いたのがきっかけです。他にも多くの課題がありましたが、当時2023年頃のChatGPTの性能を考え、テキスト間の変換が最も実現可能性が高いと判断しました。

当時のプレゼン資料

それを2日間で開発した、ということですよね。しかも当時は19歳ですよね…本当にすごいです。開発で難しかった点についても聞かせてもらえますか?

ーー宇井:当時のChatGPTはまだ3.5で本当に言うことを聞かなくて、今の精度とは全く違います。指示が増えるとそれを全部無視して、想定と異なる動きになってしまうのには苦労をしました。例えば、医師に用意していただいたカルテのダミーデータをまとめようとすると、まとめて欲しい情報でなく、日付情報でまとめようとしてしまったり。また入院中に「転倒した」というような、本来の症状とは異なる内容が記載されていた場合に、それをどう扱うか、というのも難しいポイントでした。

ハッカソン参加からインターンへの道のり

その後、インターンに参加することになった経緯を教えてください。

ーー宇井:ハッカソンが終わってしばらく経った頃、社員の宮田さんから「もう一度お話ししませんか?」とメールをいただきました。すぐ面談をすることになり、R&Dで面白そうなことができると聞いて、面談が終わる頃には参加することを決めてました(笑) 当時、プログラミングのアルバイトをしていなかったですし、ChatGPTなどの環境を会社で準備していただいて、その新しい技術に触れながらプログラミングできるのは非常に魅力的でした。

会社でお仕事として入るからこそ得られるものもありますよね。河内さんはどうですか?

ーー河内:僕も宮田さんからお声がけはいただいていて、入りたい気持ちはあったのですが学業やアルバイトの兼ね合いでタイミングが合いませんでした。しばらく経った後に、他のアルバイトが落ち着いたタイミングで、宇井さんが声をかけてくれたんです。ハッカソン参加からは1年以上経ったタイミングでした。

医療ドメインならではの魅力

他にも面白いサービスを作っている会社はたくさんある中で、ファストドクターのインターンにどのような魅力を感じていましたか?

ーー宇井:社会貢献性が高く、toC(個人向け)であることが魅力でした。普段は触れることのない「医療」というドメインの課題解決に関われる機会は他にはないと思いました。AIで医療をよりよくする、というテーマであればドメイン知識の深い方の知識がないとちゃんとしたものが作れないという点に惹かれました。エンジニアにとって現場に行かないと掘り下げができない分野だと思います。

現在仕様書のない大きな課題をお願いしていると思いますが、実際に働いていてどうですか?

ーー宇井:普段の業務として「こういうことをしたいので、どうするかは考えてね」という大きなテーマと、「大体こういうツールを使いたい」という輪郭がぼやけているインプットがあります。そこからその技術を使って、その課題をどう解決するかを考えることが面白いです。

以前、「ある書類にまつわる作業工数を減らしたい」というオーダーがあり、その書類の自動化ツールの開発を進めました。しかし、現場の方から「それは便利になるかもしれないけど、今のままでも十分。この新しいツールの学習コストのほうが大きいかも」というフィードバックを受けたことがありました。一方で「これを導入できれば対応できる人が増え、結果的に時間コストも下がる」という視点がありました。結果的にこの件に関しては導入が見送られてしまったのですが、実際に深く取り組んでみることでわかる導入のメリット・デメリットがあるという点は、非常に勉強になりました。

オフィスで業務に取り組む宇井さん

開発、AIを使えば何でも解決する、というわけではない、と。それを20代前半で経験し、高いレベルで実践しているのが本当にすごいですね。河内さんはどうですか?

ーー河内:私が取り組んでいるカルテにまつわる課題では、医師が非常に多忙であることから細かく書ききれていない記述があったり、表現が統一しきれない部分があったりします。オンライン診療であれば、音声データを拾い、精度高くテキスト化することで、医師の負担を減らせると考えています。ただ、医師の書いたカルテ自体をどう「正解データ」とするかが非常に難しいんです。「これは病名ではない」「これは主訴ではない」といった点を、社内の医療従事者の方に確認をしていただいて、その「正解データ」の基準の設定についても踏み込んでいます。現在精度としては90%程度の正確性を担保できるようになってきました。

情報系の学生がそこまで「医療」の分野に踏み込んで考えているのは驚きです。開発メンバーに限らず、事業部のメンバーとも深く関わっている様子が伝わりました。

ーー河内:事業部の方々がまだプロダクトとして存在しない、よく分からないものに対しても、真剣に課題として向き合ってくれることはすごくありがたいです。目先の問題だけでなく、もっと大きな視点で捉えてフィードバックをしてくれるのがすごく面白いですね。

ーー宇井:事業部の方と打ち合わせをする際、「インターンだから」という扱いは一切なく、真剣に向き合っていただいていると感じます。また私が技術的な提案をした際に「どうすればうまくいくか」という視点で協力してくれたり、良い提案が仕切れていない時も「もっとこうできたらいいんだけど」という姿勢でフィードバックしてもらえるのも、非常にありがたいです。

incubationグループの打ち合わせ風景

リアルな技術力に触れられる貴重な経験

ーー河内:他にも私が所属しているincubationグループの皆さんの技術のキャッチアップが非常に早いです。ただ新しい技術情報に触れ続けるだけでなく、「どうすれば実業務に活かせるか」という視点で深掘りしている事が刺激になっています。

ーー宇井:私は、所属しているオンライン診療開発グループの加藤さんの書くコードや設計が本当に綺麗で、技術選定や機能追加に関する意思決定プロセスが非常に勉強になっています。具体的には、初めてGraphQL(※APIのための技術の一種で、必要なデータだけを効率的にやり取りできる仕組み)に触れたのですが、複数サービスある時のGraphQLの有効性を非常に強く痛感しています。学生だけで書いているコードのクオリティとは違い、深いコードのクオリティに触れられることはとてもいい経験になっています。

最後に、これからハッカソンに参加する学生へメッセージをお願いします。

ーー河内:ファストドクターのハッカソンは、今まで触れたことのない「医療」という領域で、かつ深いドメイン知識に触れられる、またとない機会です。普段関われない領域に踏み込むためのハードルが、良い意味で低く設定されている、貴重な機会になると思います!

ーー宇井:医療に携わる専門家と直接話せる機会がもらえるのは非常に大きいです。私たちが参加した時も、医療従事者の方々は私たちが医療に関することを何も知らない前提で丁寧に説明してくれました。会話をする中で何かしら課題は見えてくるので、その過程も非常に面白いですよ!

お二人ともありがとうございました。若い世代のお二人がこんなにも深く医療に向き合っていることに改めて感動したお時間となりました。引き続き一緒に医療の未来に取り組めることにワクワクしています。

少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひファストドクターのハッカソンへ!

学生の皆様のご応募、お待ちしております!

\\\\ ハッカソンについてはこちら ///

/assets/images/10142835/original/09cb0fb7-9edc-4cb8-accc-c7b1e7dd3165?1660838025)

/assets/images/10142835/original/09cb0fb7-9edc-4cb8-accc-c7b1e7dd3165?1660838025)

/assets/images/10142835/original/09cb0fb7-9edc-4cb8-accc-c7b1e7dd3165?1660838025)