- 26卒採用

- IT事務/エンジニアを目指せる

- ネットワークエンジニア/新卒

- Other occupations (32)

-

Development

- 26卒採用

- ネットワークエンジニア/新卒

- AI時代を支える新卒エンジニア

- ネットワークエンジニア/IT

- インフラエンジニア・26卒

- 未経験歓迎|インフラエンジニア

- 26卒歓迎/エンジニア

- エンジニア/未経験OK

- 設計・構築・運用

- エンジニア

- プログラミング不要・未経験OK

- 知識を活かせる/26卒歓迎

- インフラの設計、構築、運用保守

- 現場で活躍するITエンジニア

- エンジニア/IT企業

- 26卒/エンジニア

- 未経験歓迎/エンジニア

- プログラミングなし!

- ネットワークエンジニア

- ネットワーク/サーバー/PC

- 東京/未経験/ITエンジニア

- 未経験OK!インフラエンジニア

- Java,C#,Python等

- 社内案件/マネージャー候補

- 開発SE/上流/PM

- IT業界/未経験OK

- ITエンジニア・学べる環境

- IT業界/26卒

- 未経験OK/お洒落なオフィス

- IT業界/未経験OK/大阪

- IT業界/未経験歓迎/大阪

- 未経験OK!IT業界に挑戦〇

- 26卒/IT業界

- 需要拡大中|IT事務

- Business

私たちはパソコンやスマホを使いこなしていますが、その中で“何が起きているのか”を説明できる人は多くありません。

なぜ、コンピューターは言葉を理解し、映像を映し、音を奏でられるのでしょうか。

ITに関わるエンジニアだったら、押さえておきたい基礎知識でもあります。

しかし「0」と「1」の数字が使われていると、なんとなく聞いたことはあっても、にわかに信じがたいと思いませんか?

今回は、“コンピューターが動く仕組み”をイメージできるよう、わかりやすく解説します。

コンピューターの世界は「0と1」でできている

コンピューターの中では、すべての情報が「0」と「1」で表されています。

文字も画像も音楽も、すべて例外ではありません。

……とはいえ、たった二つの数字でそんなことができるの?と思いますよね。

実は、コンピューターの基本はとても単純です。

「電気が流れる=1」「流れない=0」。

この2つの状態を、高速で切り替えているだけなんです。

たとえば、電球を想像してみてください。

スイッチを入れたら光り(1)、切ったら消える(0)。

実はその“ONとOFFの点滅”の積み重ねが、私たちの見ている世界そのものを作り出しているのです。

コンピューターは「0」と「1」しか使えないので、“二進数”という数の表し方を使います。

10進数の「5」は二進数だと「101」。

つまり「流れる・止まる・流れる」という信号の並びですね。

文字も同じで、「A」は65、「B」は66というように番号で管理されています。

これらも65 は「01000001」、66 は「01000010」というように、すべて0と1に置き換えられているのです。

このように「0」と「1」で情報を表す方式を「デジタル」と呼びます。

普段何気なく目にする「デジタル」という言葉は、実はそういう意味だったんです。

あの映像も、あの音楽も、すべてONとOFF

ここまでの説明を聞いても、

「ONとOFFだけで、普段聞いている音楽や映像が作られるなんて本当?」

と思う人もいるでしょう。

けれど、それがまさにコンピューターのすごさなのです。

0(OFF)と1(ON)という、たった2つの信号を組み合わせることで、私たちが見たり聞いたりしている世界を再現しています。

映像は「色の点」を高速で切り替えている

たとえば動画を再生するとき。

画面は小さな点(ピクセル)の集まりでできています。

1つのピクセルは「赤」「緑」「青」の3色を数値で指定し、その組み合わせで色を作っています。

たとえば、赤255・緑255・青0なら黄色。

この255という数字も、実際には「11111111」という0と1の並びで表されています。

このピクセルが1つや2つではなく、画面全体では何百万〜何千万個も同時に存在します。

それぞれの色が1秒間に何十回も切り替わることで、滑らかに動く映像が生まれているのです。

音も、波を数字に変えて再現している

音も同じ仕組みで作られています。

私たちが聞いている音は、空気が細かく震える“波”です。

コンピューターはこの波を、**短い間隔で「どのくらい強く震えているか」**を測り、その強さを数字として記録します。

強い音なら大きな数、弱い音なら小さな数。

その数字の並びを0と1の信号に置き換えて保存しているのです。

再生するときは、その信号をもとにスピーカーを動かして空気を震わせ、私たちの耳に“音”として届けています。

つまり、音楽も声も効果音も、すべては0と1の信号の集まりなのです。

その処理は「一瞬」より速い

重要なことは、この0と1の切り替え処理が桁外れの超高速で行われているということです。

たとえば現代のCPUは、なんと1秒間に数十億回も信号を切り替えています。

1秒で「10億回スイッチを押す」と考えると、もはや人間の感覚では追いつけません。

その超高速な切り替えが積み重なり、映像が滑らかに動き、音楽が途切れずに流れているのです。

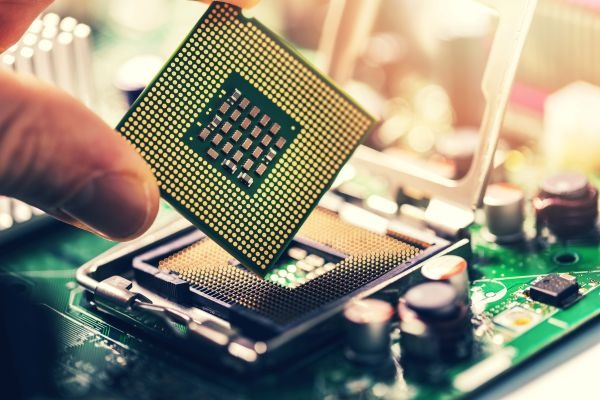

トランジスタとコンピューターの頭脳「CPU」

コンピューターの中で、ONとOFFの切り替えを行っているのがトランジスタという電子部品です。

トランジスタとは、電気を通したり止めたりできる電子のスイッチのようなもの。

このスイッチを無数に組み合わせることで、コンピューターは「考える」ことができるようになります。

小さなスイッチの集まりが「論理」をつくる

1つのトランジスタは単純に電気を通すか止めるだけですが、それを2個、3個と組み合わせると、「もし〇〇なら、こう動く」という条件判断ができるようになります。

たとえば、

●2つの信号がどちらもONのときだけ電気を流す → AND(かつ)

●どちらかがONなら電気を流す → OR(または)

●ONならOFFに、OFFならONにする → NOT(反転)

この3つ(AND/OR/NOT)を組み合わせていくと、「もしAが1で、Bが0なら、Cを1にする」といった複雑な判断が可能になります。

このような組み合わせを「論理回路(ロジック回路)」と呼びます。

例えば、「エンターキーを押して確定する」というコンピューターの動作の裏側では、

もし(エンターキーが押された = 1)なら

→ もし(入力欄が選択されている = 1)なら

→ もし(入力内容が空でない = 1)なら

→ 「確定処理を実行」ON

→ そうでなければ「エラー音」ON

→ そうでなければ何もしない

といったように、条件分岐(if〜then〜)が複数動いているのです。

つまり論理回路は、人間の「もし〇〇ならこうする」という思考を、電気のONとOFFで真似している装置なのです。

このように、コンピューターの“思考”は、実はすべてこのONとOFFの判断で作られています。

トランジスタが集まって「CPU」になる

こうした論理回路が、何千万、何億と集まってできているのが「CPU(中央処理装置)」です。

CPUは、コンピューター全体の「頭脳」と呼ばれる部分で、入力された情報を処理し、結果を出す役割を担っています。

最新のパソコンやスマートフォンに使われているCPUには、数十億〜1,000億個以上のトランジスタが詰め込まれています。

CPUでは、1つのトランジスタの幅は数ナノメートル(nm)。

1ナノメートルは1ミリの100万分の1。

髪の毛の太さの1万分の1以下のサイズになります。

顕微鏡でも見えないほどの微細な世界で、数十億個のトランジスタがひしめき合い、1秒間に何十億もの信号を切り替えています。

そう考えると、現代のコンピューターがいかに精密であるかがわかります。

単純なONとOFFが世の中を創る

私たちが毎日使っているコンピューターは、見た目こそ複雑で、まるで魔法の箱のように感じます。

しかしその正体は、電気のONとOFFを切り替えるだけの装置です。

0(OFF)と1(ON)という二つの信号を組み合わせて、文字や色、音を数字として表現し、それらを超高速で処理することで、映像や音楽、アプリの動作を実現しています。

そして、その信号を実際に切り替えているのがトランジスタです。

数十億個もの小さな電子スイッチが、髪の毛よりはるかに小さな世界で、1秒間に何十億回も動いているのです。

つまり、コンピューターの本質は「速く・正確に・単純なことを繰り返す」こと。

たったそれだけ、しかし膨大な積み重ねが、AIやインターネットをはじめとした現代社会の根幹を作っていると知ってもらえたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

/assets/images/114109/original/4d4ecbad-d650-465c-b83e-b7a450cbdfe9?1536910724)

/assets/images/114109/original/4d4ecbad-d650-465c-b83e-b7a450cbdfe9?1536910724)

/assets/images/114109/original/4d4ecbad-d650-465c-b83e-b7a450cbdfe9?1536910724)