Medii Guest Talk vol.2 事業にコミットし、ユーザー医師とその先の患者さんに貢献する 〜オープンロジCTOと語る、エンジニアのやりがい〜

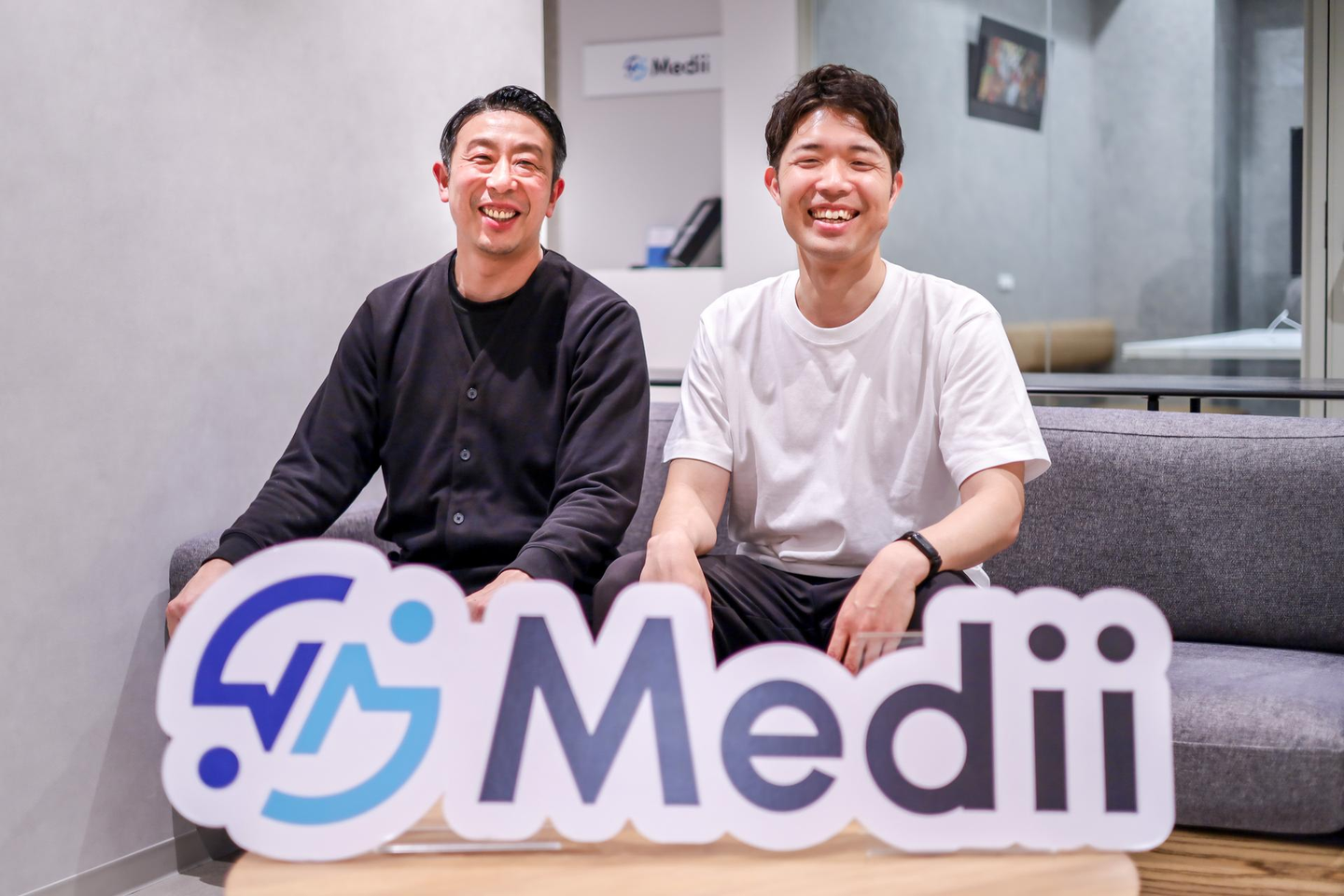

「Medii Guest Talk」は、MediiとMediiを応援してくださる方との対談シリーズです。今回は、株式会社オープンロジ 執行役員 CTOの尾藤正人さんと、Medii VPoEの渡辺による対談をお届けします。

実は尾藤さんは、2022年からMediiの技術顧問を務めてくださっています。数々のIT企業を経験し、Mediiを内外から見てきた尾藤さんと、VPoEの渡辺に、ジョインした経緯から、Mediiのプロダクトやエンジニアチームの独自性、そして今後についても語っていただきました。

目次

システムのリプレイスは「逆転満塁ホームラン」。その選択をしたワケとリプレイス戦略

事業にコミットするエンジニアチームで、ユーザー医師のフィードバックから得られる手触り感

エンジニアと「AI大臣」がAI活用を推進し、非エンジニアにも浸透

組織崩壊を経て培われた土壌と、事業をブーストするエンジニアチーム独自のカルチャー

プロダクトとビジネス、社会性と経済性の連関で「誰も取り残さない医療を」の実現へ

<対談者プロフィール>

株式会社オープンロジ

執行役員 CTO 尾藤 正人氏

大学在学中にVine Linux SPARC版を開発。卒業後、IPA未踏ユースソフトウェアに採択。ウノウ株式会社(Zynga Japan)の初期メンバーとして参画し、CTOを4年半務める。2011年に株式会社スングーラ代表取締役社長就任。2015年からUUUM株式会社のCTOとして未上場からIPOまで牽引。その後、2021年にRepro株式会社 執行役員CTOに就任し、2023年より現職。

株式会社Medii

VPoE / エンジニアリング部 部長 渡辺 達哉

北海道江別市出身。北海道大学大学院修了後、島津製作所の医療機器部門に入社。以後、医療機器・サービスのソフトウェアエンジニアとして従事。ソフトウェアで医療課題を解決したいという自身の思いと、Mediiのミッションへの共感から2022年より参画。

システムのリプレイスは「逆転満塁ホームラン」。その選択をしたワケとリプレイス戦略

渡辺:尾藤さんがジョインしたのは2022年4月。僕が入社する8ヶ月前です。当時のシステムはどんな状態でしたか?

尾藤さん(以下、敬称略):まあ技術顧問を探してるくらいなので、システム上の課題を抱えていたわけなんですが、実際見てみるとまあ想定通りだと(笑)。テストコードはないし、デプロイを手動でやってましたね。さらに、WebサービスなのにC#で書かれてるという。

渡辺:それでリプレイスの話が出てきたんですね。

尾藤:そうですね。ただ、システムのリプレイスって逆転満塁ホームランを打つようなことだから、基本的にはやっちゃいけないと思ってるんですよ。でもMediiの場合はまだシステムの規模が大きくなかったのと、今後の成長や採用優位性を考えてもリプレイスする方がいいだろうと思って、方針・計画を練り上げていきました。

ちょうどリーダー候補を採用しようという時に渡辺さんから応募がきて。C#をやっていたし、Go書きたいって言ってるし、メディカルテックもやってたし、放射線技師の資格まで持ってる。こんなエンジニアいるかと(笑)。これはもう絶対採用しないとダメだ、となりました。

渡辺:面と向かって言われると、なんだか照れますね。僕が入社した時、すでに凄腕の優秀なエンジニアが参画していましたからね。当時僕は、Goに触りたいという下心半分で選考を受けてたところもあったので、Mediiには社員のエンジニアがいなかったし、猫の手も借りたい状態で多少ハードル下げてんのかなって思ってました(笑)。

尾藤:無事入社してくれて本当によかったですよ。リプレイス自体は、二重開発の期間をできるだけ短くすることが非常に重要になるんで、データベースを変えない。あとAPIの仕様も変えない。シンプルに、コードをGoに置き換えるだけ、と決めました。

渡辺:その制約のおかげで1年強でリプレイスを終えることができたし、大きな事故もなくやりきれたかなと思いますね。多分自分がリプレイスの方針を考える立場だったら、このAPIのインターフェースを変えたいなって思うところは多々あるし、データベースのここ変えたいとかもめちゃくちゃありました(笑)。

尾藤:やっぱりリプレイスするってなると、ついでに色々やりたくなるんですよね。でも、そうすると開発期間が延びていき、その分二重開発の期間が延びる。なかなかリリースできなくて、エンジニアもどんどん辛くなっていくんで。リプレイスすることにとにかく集中しよう、という方針でお願いしました。

▼参考記事:APIをC#からGoにリプレイスをした話

https://zenn.dev/medii/articles/replace-part1

事業にコミットするエンジニアチームで、ユーザー医師のフィードバックから得られる手触り感

渡辺:リプレイス後も、技術負債の解消には積極的に取り組んでいます。フロントエンドもリプレイスしていて、こちらはデータ基盤から作り変えました。モバイルの部分についても、今設計の統一やテストの拡充を進めているところです。

▼参考記事:フロントエンドをVueからReactにリプレイスした話

https://zenn.dev/medii/articles/front-replace

渡辺:事業サイドが強すぎると、技術負債なんか関係ないからとにかく新しい機能の開発スピードを上げろ、みたいなこともあるんですけど。Mediiでは一方的な要求が来ることはなく、対等に議論できるのが当たり前になっています。Medii全体のカルチャーとしても、馴れ合いではなく、ハイスタンダードでいるための心理的安全性を担保していきたいと考えてますし、実際そういう土壌があるんだと思うんです。間にPdMを置いているのも、象徴的かなと。

尾藤:Mediiは経営メンバーにCTOのようなエンジニアがいないこともあり、比較的エンジニアチームがやりたいことを実現しやすいというのもあるかもしれないですね。他方で、事業に対しての貢献は間接的な部類に入ると思います。

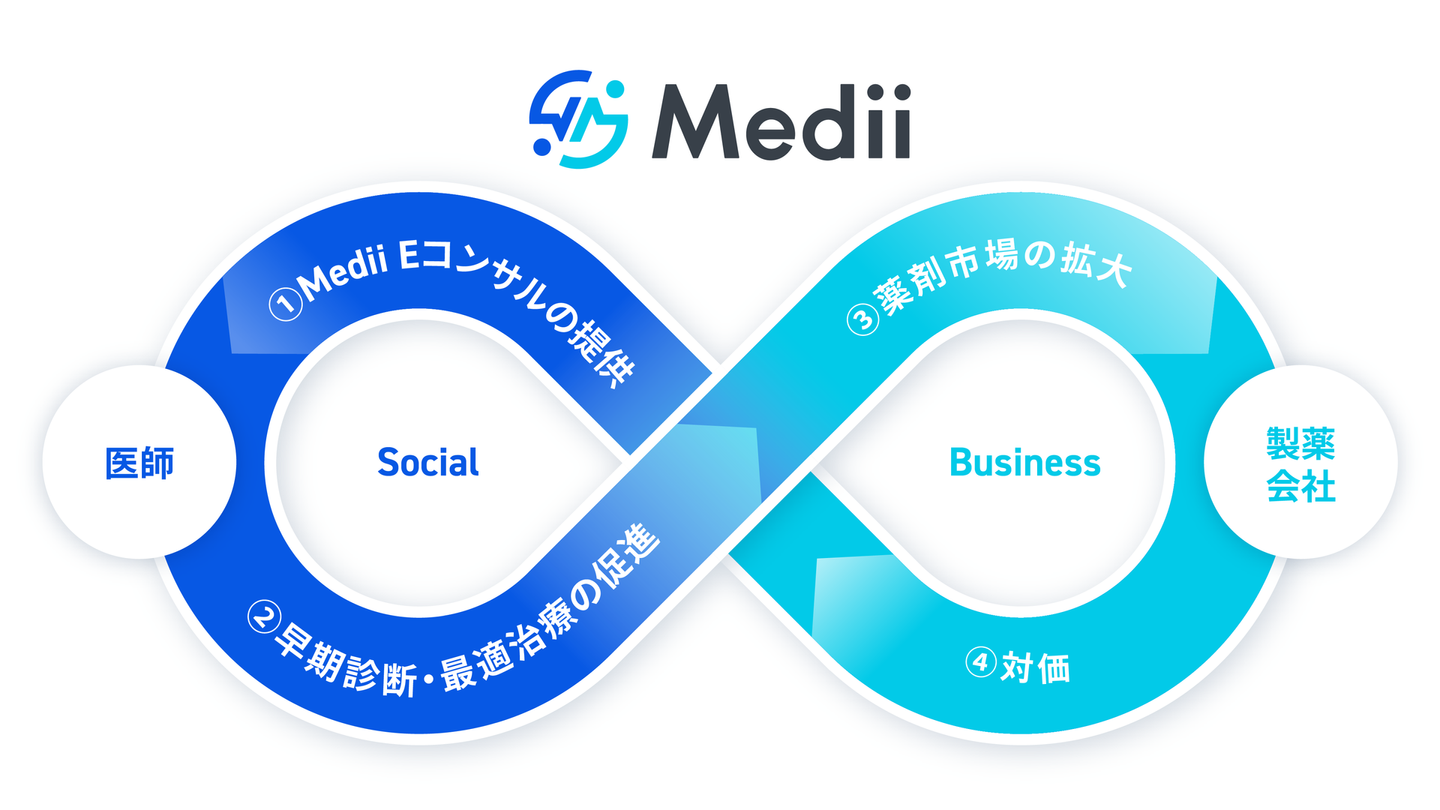

渡辺:そうですね。僕たちが開発しているプロダクトは医師向けのプラットフォームですが、それだけでは収益が得られません。ただ、このプロダクトのグロースが事業成長に不可欠であることも間違いないです。社会性と事業性を両立するビジネスモデルだからこそ、の特徴なのだと思います。

▼Mediiのビジネスモデルを表す、Medii Infinite Loop

渡辺:そのプロダクトがどうあるべきかは、非常に複雑な環境下での判断、調整が求められるため現在進行形で議論が続いていて、VPoPやPdMとの連携が重要です。アーリーフェーズのスタートアップですし、僕もエンジニアチーム単体の都合で判断しないよう心がけています。

尾藤:あえて包み隠さずに言うと、Mediiのプロダクトにはシステム的なアドバンテージがあるわけではないんですよ。ユーザーが医師に限られていることもあり、めちゃめちゃアクセスがあるサービスでもない。そうするとプロダクトや仕事の魅力は、やっぱり事業ドメインですよね。

渡辺:その通りで、Mediiで働く面白さっていうのは、医療の課題にどれだけ貢献できるか、技術だけに閉じず、事業にどれだけコミットできるかだと思うし、そこにチャレンジできる環境があることなんだと思います。

あと、ユーザーであるお医者さんに褒めてもらえるサービスなのは、珍しいんじゃないかとは思いますね。医療機器メーカーにいた時は、あって当たり前のシステムなので褒められることはまずなく、逆にトラブルが発生するとものすごく怒られました。当然のことなんですが……。

Mediiの場合は、頻繁にユーザーヒアリングを実施していたり、社内に医師メンバーがいたりするため、ユーザーの生の声を聞きやすい環境ですし、先生ご自身はもちろん、その先の患者さんへの貢献をリアルに感じられる瞬間も多いです。エンジニアチームに限らず、会社全体でプロダクトの価値発揮を実感し、喜び合える環境だと思います。

エンジニアと「AI大臣」がAI活用を推進し、非エンジニアにも浸透

渡辺:最近はエンジニアチームはもちろん、全社的にAI活用を推進しています。プロダクトとしては、ちょうど先日、Medii Qをリリースしました。ユーザーである医師と、Medii Eコンサルの接触頻度を増やせないかと考えたプロダクトマネージャーから提案があり、一緒に機能実装しました。その前もAIを使った機能を実装してはいましたが、より精度高く、ユーザーにとって使いやすいサービスにできたんじゃないかなと思ってます。

▼Medii Qのプレスリリース

https://medii.jp/news/20250717

尾藤:最近は生成AIの進化が激しく、むしろ生成AIを活用しないと時代に乗り遅れる流れになってきてますよね。Mediiではプロダクトへの実装だけでなく、かなり社内で活用されている印象です。なんかSlackチャンネルできてましたよね。

渡辺:そうですね。さっきのプロダクトマネージャーがAI大臣に任命され、専用スタンプを作ったり、社内での活用事例が飛んでくるSlackチャンネルを作ったり、非エンジニアも含めてわいわいやれている感じはありますね。

エンジニアチームでは、CursorとGitHub Copilotを全エンジニアに付与しているし、Devinも導入しています。

▼参考記事:Devinくんと一緒に成長したい話

https://zenn.dev/medii/articles/075cf35e4bf0fb

日常業務でもどんどん活用していて、みんながよく使っているのは議事録AIのCirclebackとか、ChatGPT、Gemini、Perplexityあたりですかね。興味ある人を集めて、ClaudeとかCursorでMCPが使えるようレクチャー会もやったりしましたね。

試しにAIハッカソンをやってみたらビジネスサイドやコーポレート等いろんなチームのメンバーが参加してくれました。むしろエンジニアの参加者が少なかったくらい(笑)。AIに聞いてみる、考えてもらう、はかなり浸透して来たかなと思います。

尾藤:Mediiでは難病という医療の中でも非常に難しい分野を扱っています。この分野に生成AIをうまく活用することができれば大きなアドバンテージになると思います。またMediiの事業を伸ばしていくにはコンサル事業を強化していく必要があると思いますが、この分野も生成AIに効率化が大きく期待できる分野でもあると思います。

組織崩壊を経て培われた土壌と、事業をブーストするエンジニアチーム独自のカルチャー

渡辺:色々なエンジニアチームを知っている尾藤さんから見て、Mediiのカルチャーはどうですか?

尾藤:僕はすごくいいと思っていて。代表の裕揮さんが組織ビルディングに重きを置いているじゃないですか。 それはやっぱりMediiが昔、組織崩壊したという経験があるからだと思うんですね。 まあ、僕も経験したことあるんで。 同じ失敗を繰り返したくない気持ちは強いんだと思います。本当に辛いんだよ、あれ(笑)。

まあなんにせよ、組織づくりを重要視してるっていうのは、本当に素晴らしいことだなと思います。 やっぱり企業のカルチャーには、創業者の考えが色濃く出るわけで、その組織を大事にするという考え方が、Medii全体に広がってるのもいいなと思いますね。

渡辺:そうなんです。これは難しいところなんですが、Mediiのエンジニアは驚くほど高い技術力と、組織や事業への強い貢献意欲を兼ね備えたメンバーばかりなので、技術を極めることの優先度が飛び抜けて高いような方だと、逆に居心地の悪さを感じさせてしまうかもしれません。こうやって事業をやっていきたいというか、プロジェクトを成長させていきたいみたいな、そういうメンタルモデルの人は居心地が良かったり、合いやすいんじゃないかなとは思います。

尾藤:Mediiは焼きそばは焼かされないと思うけど、学会とか、製薬企業向けの展示会とかいくもんね(笑)。

渡辺:デザイナーがめちゃくちゃ名刺交換してくるみたいなのありますね(笑)。確かにそういう場が苦手な人がいるのも分かります。割合でいうと多いくらいだと思う。ただ、Mediiの場合はそれを学びと捉えられる人の方がやっぱり合うかなとは思います。

尾藤:その辺が合えば、働きやすい環境なんじゃないですか?みんなほぼリモートですよね。

渡辺:僕が入社した頃は東京に住んでる人が一人もいなくて、リモート前提でいろいろ作り上げてきてたんですが、最近は出社できるメンバーが増えてきたので、出社日を作ってみたところです。

ずっとプログラム書いてるだけなら家でもいいんですが、うちの場合は開発チームみんなでプロダクトや機能のことを議論してたりするので、やっぱり対面で話せた方がいい場面もあります。チームで議論することを前提とした中での活躍を期待しているし、自分で機能追加や改善をリードするくらいの動きもウェルカムだと思ってるんですよね。

あとは、僕も子どもいたりしますし、みんな色々な事情がある中で困らずに働けるようにしたいなって思いはあるので、まずは週1回から始めてみたところです。Medii全体は半分出社くらいのハイブリッドなんですけど(笑)。

尾藤:出社日を作ってから、変化はありましたか?

渡辺:まだ成果として明確なものはないですが、どうせ出社するなら、個別の業務をして終わるのは絶対に避けようとは考えていました。とりあえず30〜60分程度の時間枠だけ押さえておいて、その時間でみんなで一緒にQAをしたり、モブプロをしてみたり、今検証しているツールについて紹介し合ったりしています。出社に意味をもたせることで、少しずつコミュニケーションや、ナレッジの共有が進んでいるのではないかと考えています。

プロダクトとビジネス、社会性と経済性の連関で「誰も取り残さない医療を」の実現へ

渡辺:だいぶビジネスに寄った話をしてしまった気もしますけど、結局はプロダクトを良くして、それを必要としてる人たちにちゃんと届けたいだけなんですよね。開発も、売上も、チームも、どれか一つだけじゃうまくいかない。全部つながってるから、どれもちゃんと向き合っていく必要があると思っています。

実は私が医療系の仕事に興味を持つようになったのは、学生時代のケガがきっかけでした。Medii以外にも医療・ヘルスケア系の企業を経験してきましたが、Mediiには他社にはない独自性があると思ったし、ボードメンバーや当時からいるメンバーたちの、真摯に取り組む姿勢、事業にかける熱意にも魅力を感じ、入社して今に至ります。

難しいこともあるし、すぐにうまくいかないことも多いけど、それでも前を向いてみんなでやり切っていくチーム、そして入社当時から続いている内側にちゃんと熱さを持ったチームであり続けたいなと思ってます。

尾藤さんは、Mediiのこれからをどう見ていますか?

尾藤:Mediiは新薬のマーケティング領域でNo.1を狙える可能性を十分秘めていると思うので、ぜひここを目指して欲しいですね。後は、収益だけではないところがMediiの良さですので、「誰も取り残さない医療を」というミッションをしっかり実現してほしいです。

僕の周りにも難病の患者さんがいるんですが、確定診断がつくまでに10年以上かかったそうです。その疾患の平均で7年程と言われているので、更に時間がかかってしまったと言うことですね。その間患者さんは、周りからの理解もなかなか得られない中で原因不明の症状に本当に苦しんでいるし、恐らく病名も分からないまま亡くなってる方が、想像以上にいらっしゃるんだと思うんです。

でも実は、その疾患に詳しいお医者さんがいる地域だと、診断までの期間がぐっと短くなるんですね。目の前のお医者さんがきちんと診断をつけられるということがすごく重要で、その課題を解決するのが、Mediiのプロダクトなんだと思います。これが実現できると本当に素晴らしいですね。

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)