- ソリューションセールス

- オープンポジション

- データアナリスト

- Other occupations (1)

- Development

- Business

- Other

Mediiでは、患者さんをゲストにお招きし、診断や治療でのご苦労、日常生活のこと、患者さん一人ひとりのナラティブをお話しいただく「Medii Patient Voice」というトークイベントを社内で定期開催しています。

これは、メンバー一人ひとりが、医師の先にいる患者さんの存在を強くイメージしながら、Mediiが掲げるミッション「誰も取り残さない医療を」の実現に向け取り組んでいくための理解の場として、とても大切な機会です。

今回お話を伺ったのは、福山型筋ジストロフィーという先天性の希少疾患をもつお子さんを育てながら、当事者家族の視点から病気や障がいのある子を育てる家族のための情報サイト「ファミケア」を立ち上げた鈴木さん。医療的ケアを必要とするお子さんとの生活、制度や情報へのアクセスにおける課題について、お話いただきました。

※本記事は2023年8月に実施したイベントの内容をもとに作成しています。

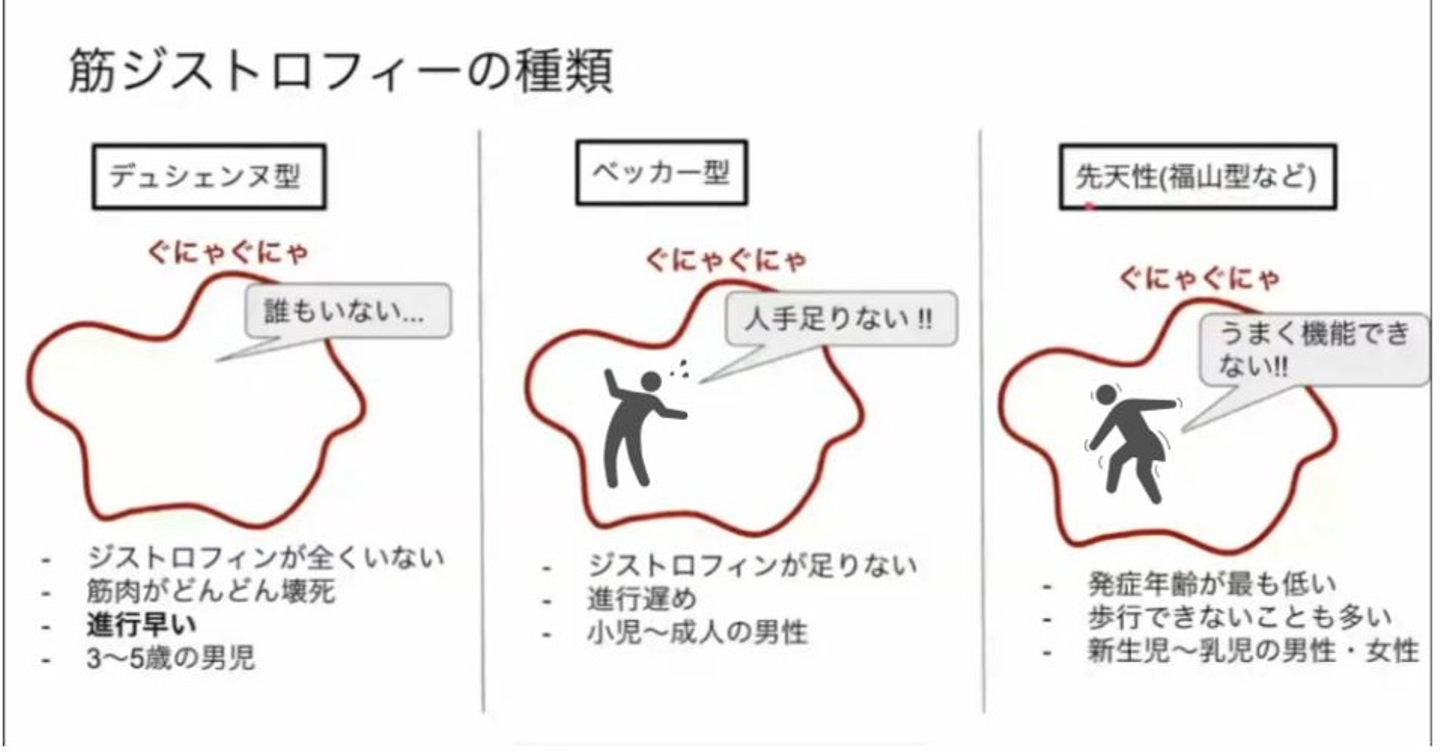

福山型筋ジストロフィーとは

福山型筋ジストロフィーは、筋ジストロフィーの中でも特に早期に発症し、重度な運動機能障害を伴う先天性遺伝子疾患で指定難病の一つです。首や腰が据わらず、歩行や自力での姿勢保持が困難となることが多く、進行によっては人工呼吸器や経管栄養といった医療的ケアが必要となるケースもあります。

生まれつきの疾患であるため、日常生活の多くの場面で継続的な支援が不可欠です。現時点では、根本的な治療法は確立されておらず、主に対症療法(症状に応じた治療)と日々の丁寧なケアによって生活を支える必要があります。

日本国内においては、他の希少疾患と比較すると患者数は多いものの、専門的な知見を持つ医療機関や専門の医師は限られています。そのため、適切な診断やリハビリテーションを受けられる環境には地域差があるという課題も存在します。

鈴木さんの自己紹介と暮らし

鈴木碩子さん

愛知県出身の連続起業家。スタートアップ1号社員や大手IT企業での勤務を経て、株式会社ismを設立。2020年に同社を株式会社 PR TIMESへ売却後、プロダクト本部を立ち上げ本部長を務める。2022年に株式会社NEWSTAを新たに設立し、障がい児家族×IT領域の育児ブランド「ファミケア」を運営。全国1万家族とつながる障害児家族向けのポータルサイトや相談QAアプリ、支援事業所の検索サービスを提供。先天性福山型筋ジストロフィーの息子を育てる2児の母。

ファミケア:https://famicare.jp/

ご家庭では、福山型筋ジストロフィーのある息子の「あちょくん」と、きょうだい児の娘さん、そしてご主人との4人暮らし。首や腰の支えが難しく座位保持椅子での生活を送るあちょくんは、食事や排泄など日常生活全般に介助が必要です。ご両親は遠方にお住まいの為、日々の育児や介助、そして仕事の両立まで、ご夫婦で協力して行っています。

情報が届かないという“障害”と、それでも前に進む力

鈴木さんが繰り返し口にしたのは、「情報にアクセスできないこと」への苦労でした。

鈴木さん:

「“知らないと使えない”っていうのが、本当に困るんです。SNSで断片的に得た情報をインターネットで検索しても出てこなかったり、見つけ出せたとしても難しいPDFだったりで、わかりやすい情報にはなかなかたどり着けないんです。制度や支援があっても、知らないと使えないし、必要な時に必要な情報に辿り着くのが難しい。」

例えば、レスパイト入院、在宅レスパイト、夜間ヘルパー、装具レンタルといった、生活を支えるための支援や制度も、情報が分断されているため、保護者がひとつひとつ手探りで探し出さなければなりません。医療的ケア児や障がい児のための制度や支援に関する情報は非常に少なく、探しても簡単には見つからないのが実情です。そのうえ「知らなければ使えない」仕組みの中では、必要な支援にもたどり着けません。鈴木さんは、そんな現実をこう表現します。

鈴木さん:

「病気や障がいを持つ子と生活する中で、日々直面する悩みや判断の積み重ねは、RPGみたいなんです。最初は何もわからずに始まるけれど、だんだん“敵”が出てきて、対処するうちに経験値がたまりレベルアップしていく。でも本当は、“いつ、何が必要になるのか”といった明確なマイルストーンを示してくれるナビゲーターがいてくれたらいいなと思います。誰に相談したらいいかも分からないし、希少であるほど同じ疾患を持つ患者さん同士でつながるのは困難で情報共有もできないし、制度や支援があっても探し方が分からないのです。」

もし、必要な支援に関する情報が、必要なタイミングで、誰にでも分かりやすい形で届けられるとしたら――鈴木さんの言葉は、そんな願いがいかに届きにくい現実にあるかを教えてくれました。

医療と生活、そのあいだにあるもの

鈴木さん:

「病院は“治療”の話はしてくれる。でも“どう暮らすか”ということについては話しにくいんです。」

鈴木さんのこの言葉から、医療現場と患者・家族が抱える日常との間に、溝がある現状が伝わってきました。医師からのアドバイスは、どうしても症状に対するものが中心となり、生活に合わせた細やかなリハビリや介助の工夫まではなかなか届きません。例えば「食べづらさがある」と相談しても、「将来的に経管栄養もある」という話になります。しかし、今まさに困っているのは、「どうすれば少しでも食べやすくできるか」「どうしたら誤嚥しにくくなるのか」といった、その“あいだ“の具体的な工夫や悩みであり、それに応えるアドバイスはなかなか得られないのが現実です。

その背景には、医師の専門領域が主に診断と治療にあり、患者さんの生活に関することは必ずしも専門ではないということがあります。特に希少疾患では、一人の医師がその疾患に出会う機会が限られ、診療経験を積むのが難しいという側面があります。実際、あちょくんが地方の病院の救急にかかった際の小児医に「この病院に20年以上勤めていますが、はじめてこの疾患の患者さんに会いました」と言われたこともあるそうです。

さらに、リハビリテーション、生活支援、摂食・嚥下、歯科など、多岐にわたる複雑な課題に対して、医師一人の専門性だけでは十分に対応しきれないのが現状です。科学的根拠となるエビデンスが少ない場合も多く、不確かな情報に基づいて助言することが難しいという事情もあります。

だからこそ、医療と生活の“あいだ”を埋めるには、医師だけではなく、看護師、リハビリ職、薬剤師といった他職種連携、地域の支援、そして何よりも当事者である患者さんやご家族の声に耳を傾け、それぞれの専門性を活かし、連携していくことが求められているのだと、感じさせられました。

大変さの中でも、“それが日常”として暮らしている

鈴木さん:

「第一子があちょくんだったので、これが私にとって“普通の子育て”なんです。大変そうだとかよく言われるのですが、そういう風にはあまり感じていないんです。日常なので」

難病のある子どもとの暮らしは、多くの人から見れば想像を絶する苦労があるように思えるかもしれません。しかし、鈴木さんにとって“特別なこと”ではなく、日常なのです。

鈴木さん:

「意外かもしれないですけど、医療的ケア児や障がい児の親って、みんな結構明るいんですよ。」

実際に、旅行へ行ったり、外食を楽しんだり、キャンプやディズニーランドに出かけたりするご家族もいるそうです。あるお子さんはメタバースで誕生日会を主催し、アイトラッカーでゲームをして遊ぶこともあるとのことです。医療的ケア児のいるご家族のそんな日常の光景を教えていただきました。

鈴木さん:

「もちろん体力や介助の課題はあるけれど、“できない”と思い込まなければ、できることもたくさんあるんです。」

そう、笑顔で話す鈴木さん。医療的ケアを必要とするお子さんとの生活においても、他の家族と変わらない日常を楽しんでいる様子を紹介していただきました。

Mediiとして

今回のPatient Voiceは、福山型筋ジストロフィーという難病に関する理解を深めるだけでなく、「生活の中にある本当の困りごと」に触れる機会となりました。

Mediiは、診断や治療方針に悩む主治医に専門医の知見を届けることで、希少疾患や希少がんなどの早期診断や治療の最適化を目指し、「Medii Eコンサル」を運営しています。

一方で、患者さんの生活に密接に関わる支援や情報提供については、ファミケアのような当事者目線のサービスや、患者会などのコミュニティによる知見の共有が非常に重要だと考えています。

このように、異なる視点の取り組みが補い合うことで、医療と生活の間にある溝が少しずつ埋められるよう、それぞれの立場から「誰も取り残さない医療を」目指す方々と連携しながら、より良い医療の実現に貢献していきたいと考えています。

鈴木さん、貴重なお話を本当にありがとうございました。

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)

/assets/images/11392831/original/1c9c1747-927e-4b95-a232-f1c21b3c8727?1670203453)