自己紹介とインターンのきっかけ

初めまして、2025年の4月からおよそ半年インターンをさせて頂いておりました田中幸希と申します。なぜ大学院を休学して、インターンを行うに至ったのかについてまずはお話ができたらと存じます。

少し話は遡りますが、私は高校時代から環境に興味を持っており、大学では科学の立場から地球環境問題を理解したいという思いから理学部の地球科学科に進学しました。地学はとても壮大な分野で、様々な場所に巡検に行けたり、最新装置を使って実験をしたりと充実した大学生活でしたが、地学が扱う時間軸と空間軸はとてつもなく大きく、環境問題の解決とは少し遠いものだと感じ始めました。

そのような違和感が次第に大きくなり、大学院では理学研究科ではなく環境科学研究科に進学して、社会や産業の仕組みが環境に与える影響について分析を行うLCAの分野に足を踏み入れるに至りました。

大学院では先端産業のサプライチェーンを解析する手法を開発して、資源の採掘から製品の製造、使用、リサイクルや廃棄に至るまでのプロセスでどのような影響を環境に与えるのかを解析していました。社会課題に立脚した研究をする中でそれを実際に活用していく「社会実装」にも関心を持つに至りました。研究の価値を研究の世界だけでなく、もっと広く活用されるようなものにしていきたい、そのような仕組みを学びたいという背景から、環境分野の実務に携われる企業でのインターンシップを探すこととなりました。

インターンを行っていたLCAエキスパートセンター(以降LEC)はLCAソフトウェアの開発やコンサルティングサービスを通して企業等のサステナブルな活動を支援している会社であり、アカデミアと産業の架け橋となっているような私のインターンの目的に合致した企業であり、幸運なことにインターンとして私を受け入れてくれました。

インターンシップではアカデミアではできないことをするという意識で以下の3つの目標を立てました。

- 環境価値を市場価値に変換する現場を学ぶ

- プロダクト開発を学ぶ

- 企業の方々と関係値を構築する

インターンで行った仕事とその振り返り

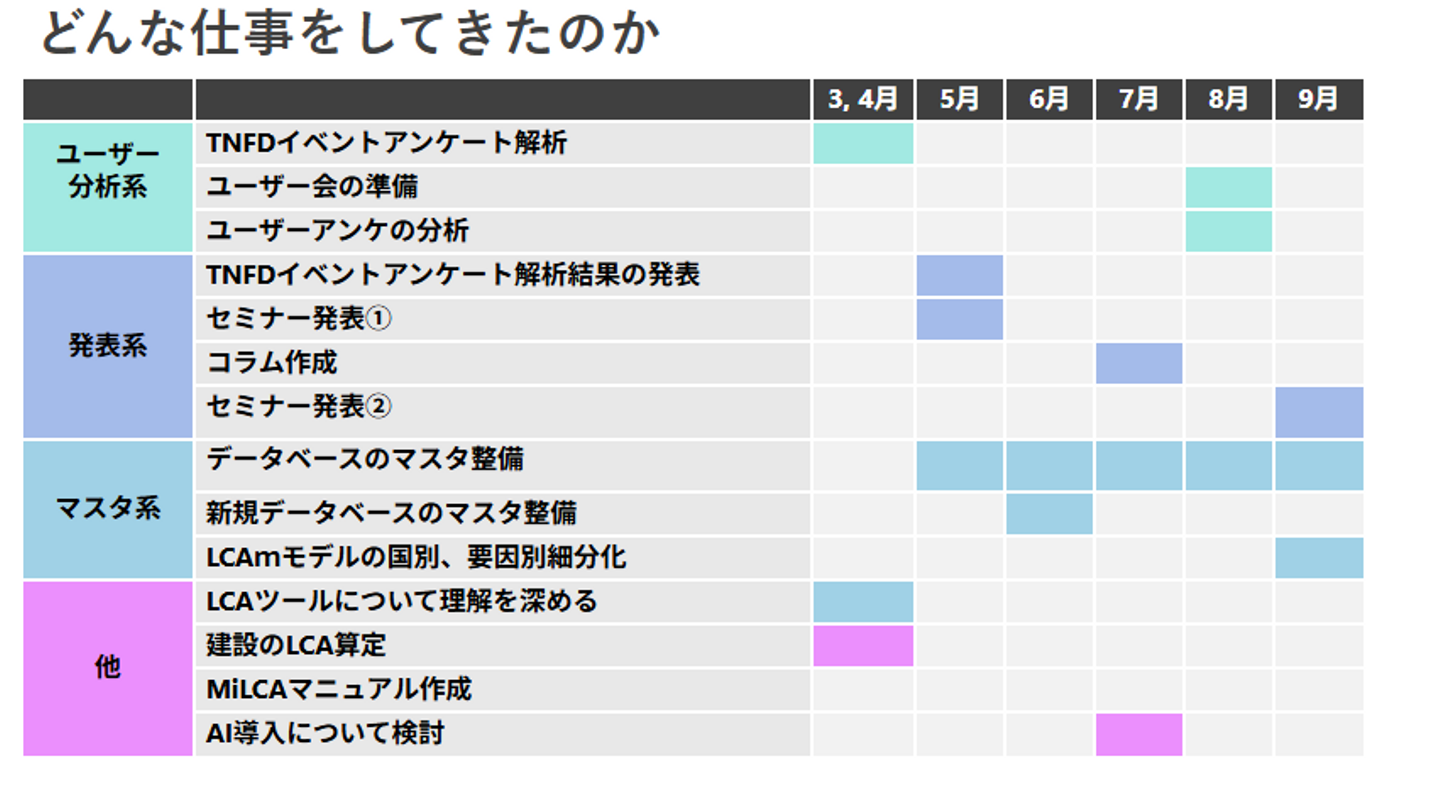

半年間のインターンを通して大きく分けて4つの仕事に取り組みました。

- ユーザー分析系

- 発表系

- マスタ系

- 他

の4つです。

ユーザー分析系では、ユーザーニーズをアンケートから分析する仕事をメインで行いました。発表する機会にも幸運なことに恵まれ、各種セミナーでの発表や、コラムの執筆公開を行いました。本インターンシップでのメインの仕事はマスタ整備でした。マスタというのは、製品や部品、材料などに関する基礎データのことを指し、LCA(ライフサイクルアセスメント)を正確に行うための土台となる情報です。具体的には、各製品がどのような材料で構成されているか、どの工程でどれだけの資源やエネルギーが使われているかといったデータを整理・登録し、正しい分析ができる状態に整える作業です。それら以外にも、LCA算定業務やマニュアル作成業務、そしてAIの社内導入への検討も参加しました。

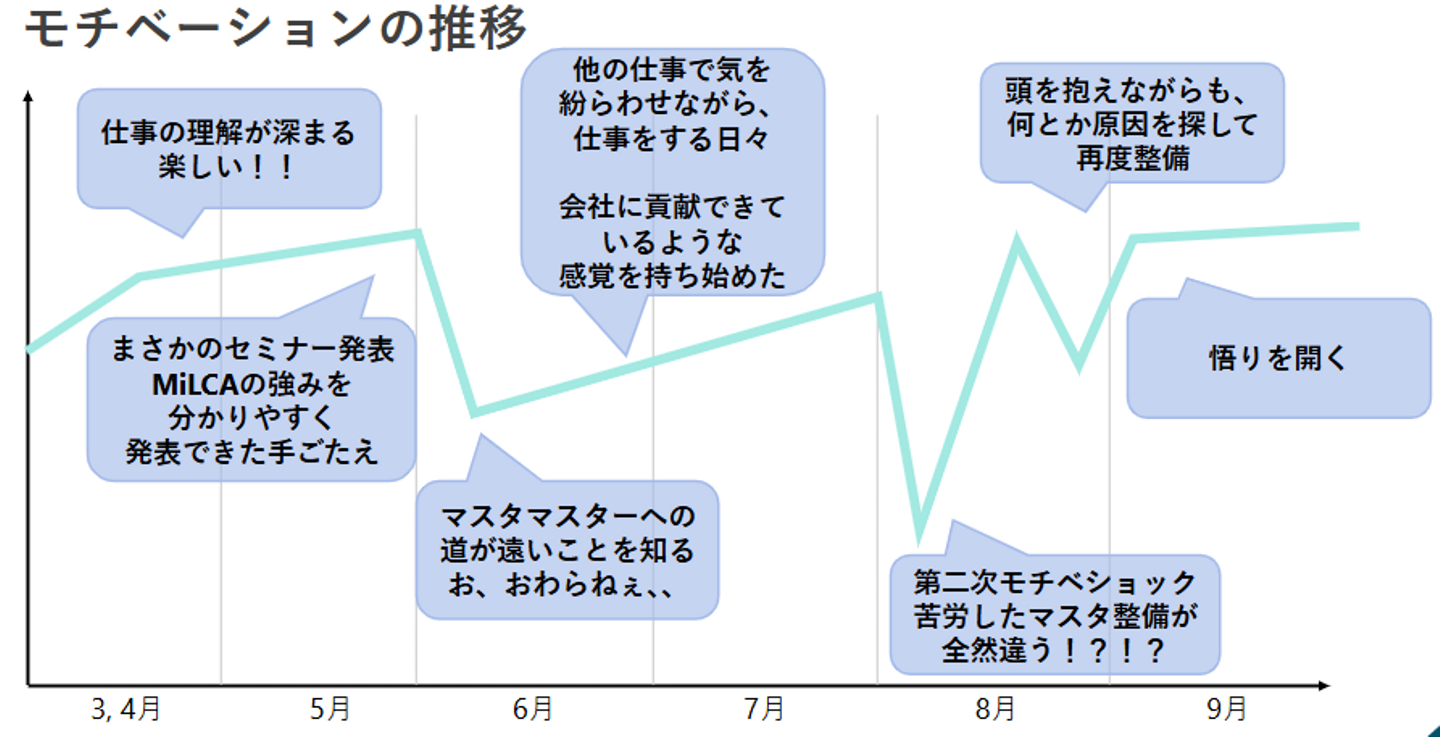

半年にかけて、このような仕事にとりくんだわけですがどのような気持ちで働いていたかについてもせっかくなので公開したいと思います。

序盤は新しいことに触れる楽しさもあり、日々新鮮な気持ちで業務に取り組んでいました。仕事内容への理解を深める中で、5月には弊社クラウドサービス「MiLCA」の新機能リリースに関わるセミナー発表を任されるなど、チャレンジングで刺激的な日々を過ごしました。

5月末からは大きな業務である環境負荷原単位データベース更新に伴うマスタ整備に着手しました。しかし、その複雑な構造や更新作業の繊細さ、関係者が多いがゆえに思うように進まない点など、数々の壁に直面しました。「マスタマスターへの道は遠い」と感じるほど苦戦し、モチベーションも大きく下がってしまいました(第一次モチベショック)。

それでも、日々の周囲との関わりやマスタ整備以外の業務に助けられながら作業を続けるうちに、自分の仕事が会社に着実に貢献している実感を得られるようになり、次第にモチベーションも回復していきました。この頃には、日々勉強しているAI技術をLCAに活用するというテーマでコラムを執筆したり、AIサービス導入の検討会に参加したりと、自分の関心を業務に生かす機会にも恵まれました。

7月末にはマスタ整備をひとまず完了しましたが、その後不完全な点が発覚し、8月上旬は修正対応に追われることになりました。落ち込む場面もありましたが、8月下旬に控えていたユーザー会の準備に集中していたこともあり、モチベーションの低下は長く続きませんでした。実際に顧客の声を聞く経験は、MiLCAの開発に役立つだけでなく、ユーザーのニーズに直接触れられるという大きな学びとなりました。

9月上旬には、マスタ整備の作業と並行して二度目のセミナー発表を行い、さらに他のデータ開発業務も着実に進めることができました。振り返ると、困難もありながら確実に成長し、さまざまな経験を積むことができたと実感しています。

基本はデスクワークですが、皆さんと良くコミュニケーションをとりつつ業務を進めていました。私の席は上司の隣ですので、程よく緊張感がある中で集中して仕事に取り組めたように思います。

インターンでの学び・自己評価

この半年間の業務を通じて、さまざまな学びを得ることができました。

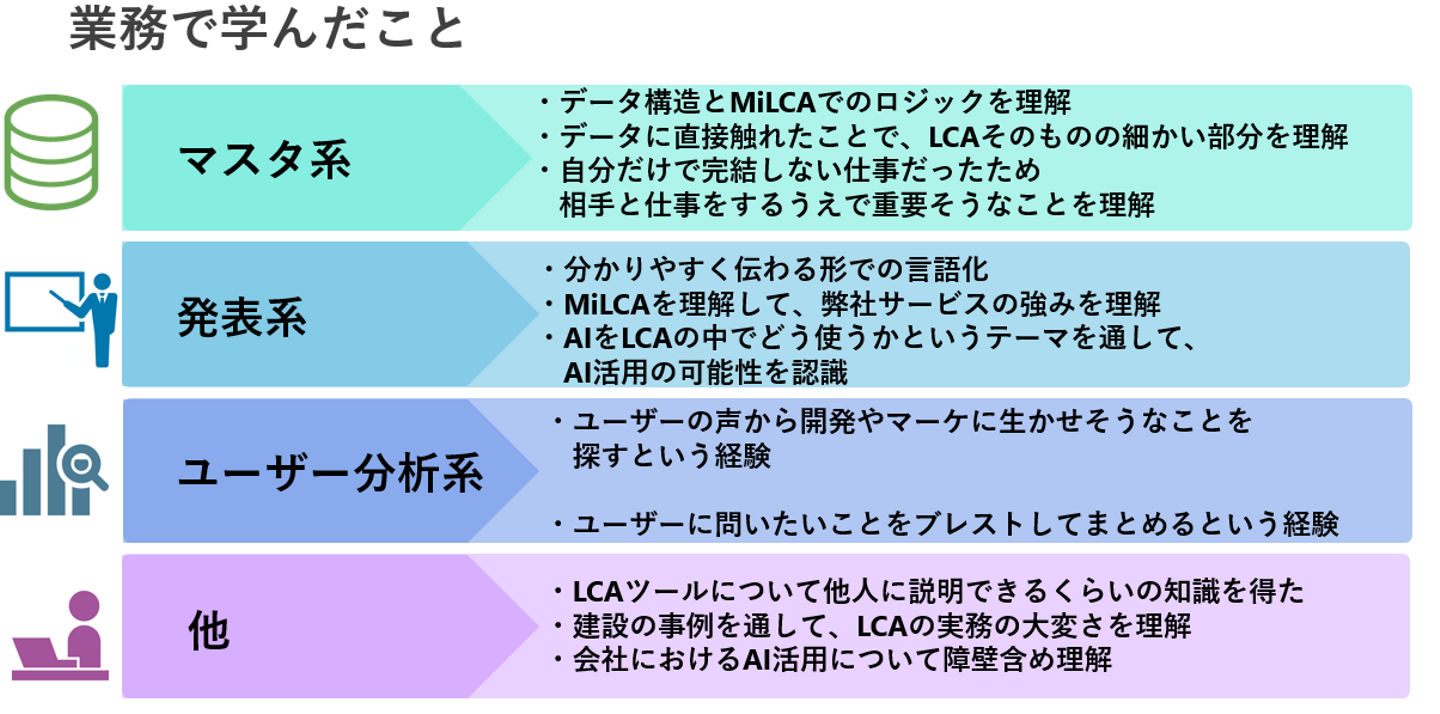

まず マスタ系の業務 では、データ構造やMiLCAにおけるロジックを理解するとともに、実際にデータに触れることでLCAそのものの細部にまで理解を深めることができました。また、自分一人で完結しない業務を経験したことで、相手と協力しながら進める重要性を実感しました。

次に 発表系の業務 では、内容を分かりやすく伝えるための言語化スキルを養いました。MiLCAの理解を通じて自社サービスの強みを再認識するとともに、AIをLCAの中でどのように活用できるかを考えることで、AI活用の可能性について新たな視点を得ました。

また ユーザー分析系の業務 では、ユーザーの声を開発やマーケティングに結びつける視点を学びました。さらに、ユーザーへのヒアリング内容を整理・要約し、ブレストを通じて共有するプロセスを経験することで、分析力や発想の広げ方を身につけました。

最後に その他の学び として、LCAツールについて他者に説明できる程度の知識を得ることができました。さらに、建設業務の事例からLCA実務の大変さを理解し、併せて会社におけるAI活用の可能性やその際に生じる障壁についても具体的に把握することができました。 次にインターンを経て「良かったこと」と「課題」についてお話をしたいと思います。

良かったこと

今回の経験を通じて、研究と産業の橋渡しを体感することができました。アカデミアベースのLCAをどのように産業に提供すれば役立つのかを考える機会が多く、知識を現場につなげる意識が養われました。また、セミナーやコラムを担当する機会も多く、創意工夫を凝らしながら取り組む楽しさを実感できました。さらに、提案を行う機会にも比較的恵まれ、自分の意見を形にする経験を積むことができました。

課題

一方で、半年間という限られた期間の中では、改善につながるような提案を十分に行うことはできませんでした。特に、定例業務や日々の作業のやり方に対して「もっと良くできるのではないか」と感じつつも、期間の短さから最後まで責任をもって進めることができないと思ってしまい、十分な改善提案に至らなかった点が課題です。

また、仕事を進める上での立ち振る舞いについても改善の余地があると感じました。インターン生であったとしても会社で働く以上社会人としての行動、状況や相手に応じた適切な対応・ふるまいをさらに磨いていく必要があると考えています。

未来のインターン生へ

会社の雰囲気

LECはまだ10数名規模の比較的小さな組織ではありますが、SuMPOグループの一員としてSuMPOの方々とご一緒する機会が数多くあります。少しご紹介すると、SuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)は企業や自治体の持続可能な経営を支援する、日本におけるサステナビリティ推進の中核的な組織です。グループとしてのイベントや研修の場も豊富にあり、仕事だけでなくプライベートでも交流が生まれました。SuMPOやLECで働く方々は環境分野における専門性とビジネス感覚の両方を兼ね備えており、大学では得られない新しい視点に日々触れることができました。また、小さなお子さんを育てながら活躍されている方も多く、仕事と家庭を両立する姿は人生の先輩としても学ぶことが多かったです。

LECの雰囲気やカルチャーを一言で表すなら「安定した土台の上で、挑戦と多様性を尊重する組織 」です。2024年に誕生した新しい組織ではありますが、その前身から数十年にわたり日本でLCAに取り組んできた歴史を持ちます。蓄積された知見と堅実な顧客基盤を背景に安定感のある組織である一方、小規模でLCAに特化しているからこそ、LCAの社会実装に向けて積極的に挑戦できる環境があります。さらにLECには、第二・第三のキャリアで参画される方も多く、国籍・年齢・性別を問わず幅広い人材が活躍しています。背景が多様であるからこそ、時として衝突も生まれますが、それを乗り越えてそれぞれの強みや視点を活かしながら働く環境があり、組織としても常に新しい価値を生み出す原動力となっています。多様なキャリアや考え方が尊重される文化があるため、インターン生を受け入れる文化も根付いており、一人ひとりの希望や関心に寄り添いながら仕事内容を共に考えてくれる柔軟さがあり、さらに「インターンだから」と仕事や提案を軽んじることのない真摯に向き合ってくれる姿勢も大きな魅力だと感じました。

応援メッセージ

LECでのインターンは、研究と産業のつながりを実際に体感できる貴重な機会です。セミナーやコラムの執筆、ユーザーとの関わりなど幅広い業務を通じて、自分の得意なことや興味を見つけられる場でもあります。

一方で、マスタ整備のような細かな作業や、その他の地道な業務に取り組む時間もあります。そうした作業から得られる学びは派手ではありませんが、LCAの理解を深めたり基盤的な力を身につけたりするうえでとても役立ちます。また、会社で働くということの具体的なイメージを得られるのも大きなメリットです。

個人的な意見ですが、長期で働く場合は「良い意味で会社員に染まりすぎないこと」が大切だと思います。任される仕事は決して軽くはなく、こなすだけで満足してしまう時もあるかもしれません。しかし、せっかくインターンに来るからには、何かしらの目的意識を持っているはずです。その目的と現在の業務、そこから得られた学びを照らし合わせることを怠らないようにしてほしいと思います。目の前の仕事をこなすだけではもったいないので、定期的に振り返りを行い、自分の目的とのギャップを意識して埋めていく姿勢が大切です。

また、インターンの期間については、少なくとも3か月ほど確保できると良いと感じました。もちろん目的によりますが、「会社で働くことを知りたい」「環境・LCA関連の業界を理解したい」という場合には、長期のインターンシップをおすすめします。長期で働けばお給料もいただけるので、生きるのには困らないかと思います(笑)

半年間は本当にあっという間ですが、その中で自分の提案やアイデアを試すチャンスもあります。積極的に声を出し、自分なりの工夫や視点を持ち込むことで、インターンをより充実した時間にできるはずです。ぜひ楽しみながら取り組んでください!

/assets/images/21750850/original/5a81ea55-bd4d-418e-8df4-cce02d3f5d3d?1754288924)

/assets/images/21750850/original/5a81ea55-bd4d-418e-8df4-cce02d3f5d3d?1754288924)

/assets/images/21750850/original/5a81ea55-bd4d-418e-8df4-cce02d3f5d3d?1754288924)