繁忙期でございます。

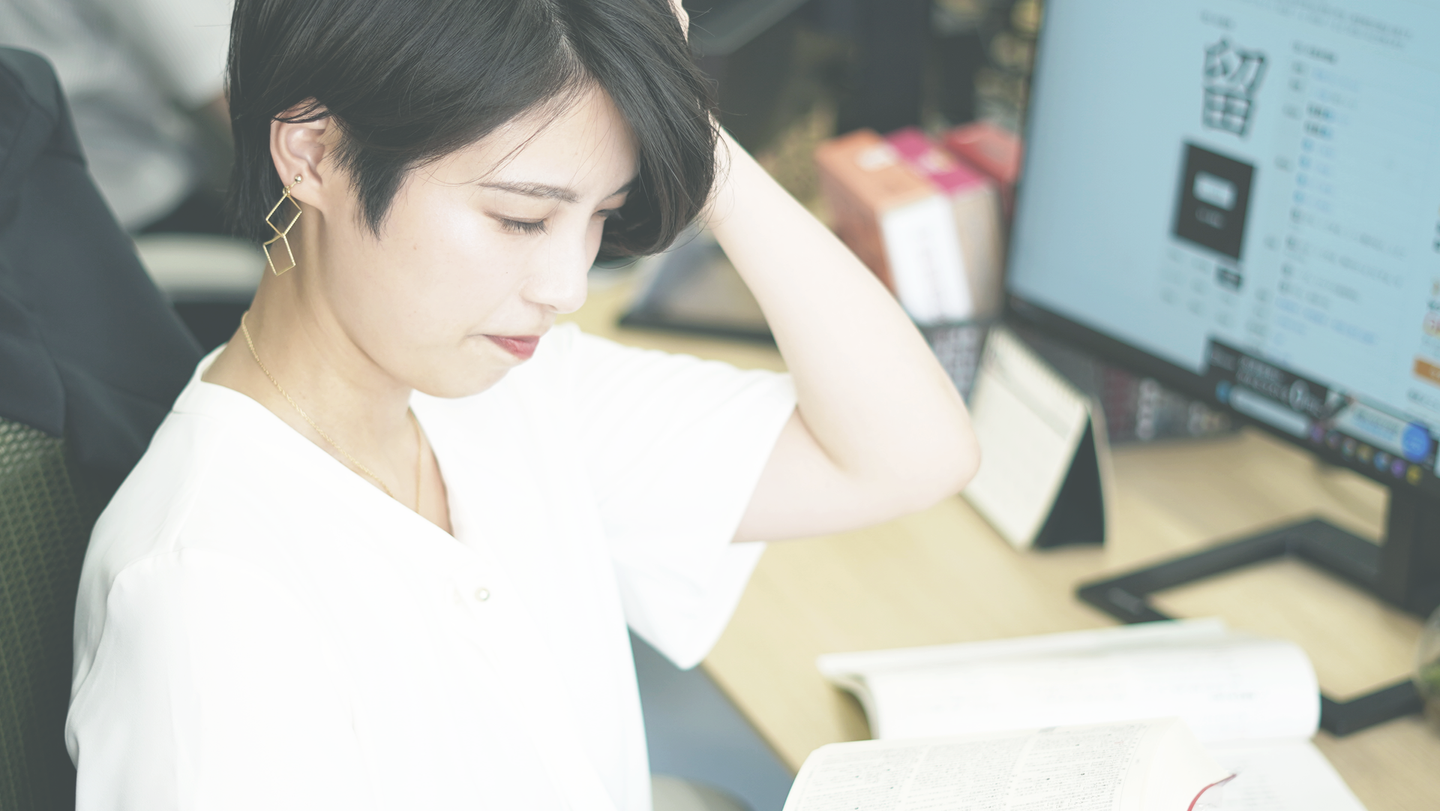

図:編集作業に追われる様子

今年のお盆休みは9連休でした。

休み明け、低速運転して仕事のリハビリをしたいところですが

編集部はまるで定期考査前の高校の図書室のように

いい感じの緊張感と静けさ(と逼迫感)でバリバリ仕事しています。

静けさ と書きましたが、校正作業は集中力が大事です。

そのため、ふつうは繁忙期というと てんやわんや!鳴り響く電話に追われる!のイメージですが

編集部はみんなの忙しさに比例して静かになっていきます。

校正作業を紙で行い、編集作業をwordで行い、調べ作業は本とネットで行うので、机上は賑やかです!

さて本題です。

佑人社の編集部に向いている人はどんな人か。

・一人で集中する作業が苦にならない人

・相手の気持ちや状況を推し量ってコミュニケーションを取れる人(社内外問わず)

・調べものや勉強が好きな人

この辺りが思い浮かびますが、今日は三つ目について。

調べものが好きな人って、学び続けられる人だよな~ と思います。

そういう向上心のある人、知的好奇心の強い人は向いてます。

最近の糸長の調べもの例。

古文に出てきた「具足」、中学生には分かんないだろうから注釈付けたいな~

「具足」っていうと、色んな荷物もった足軽とか武将が視覚的なイメージとして思い浮かぶけれど

安直に「鎧のこと。」って注釈つけてよいものかな~

鎧以外の装備一式も含む気がするんだよな~ 狭義には鎧?

よし辞書引くか!

~コトバンクで検索~

世界大百科事典

軍陣などに際しての用具を総括して,物の具,装束,調度などの名目と同様に広く用いられる。

具足は,武家の全盛期に至って,物の具の呼称と同様に鎧をさすことが多くなり,

ハイハイやはりそうなのね。日本国語大辞典様も見よう。

日本国語大辞典様

①物事が十分に備わっていること。揃い整っていること。

~中略~

⑨武具。甲冑。

よしよし問題なし。てか初出が続日本紀(722)なのか~意外と古いんだな

と、こんな感じでした。複数の辞書を引くと理解が深まるし、トリビアが増えて楽しいですね!

辞書以外を使った調べものだと次のような例も。

「鳥の目魚の目虫の目」という表現はどのぐらい人口に膾炙しているのか?

→よし、コーパスだ!少納言少納言!

漢文の「以為らく(おもへらく)」は、引用の「と」を伴わない場合があるのか?

→よし、文法書だ!新明説漢文!

もちろん、調べても正解がないものもあります。

「三宝の海に廻向して」 …これどう注釈つける?

三宝は仏・法・僧。廻向は供養を指す言葉です。

これをそのまま直訳すると 仏法僧の海(!?)を供養して(!?) となってしまいます。

ちなみに引用元の書籍では、ここの現代語訳は華麗にスルーされていました。

しかし、子どもの受けるテストに出てくる以上、編集者としては華麗にスルーはできないのです…

まあ仏教説話で出てくる一節なので、要するにここはレトリック的な表現で

仏の導きサイコー!的なことが言いたいわけですね。 ということで、少々アクロバティックな注釈ですが

三宝の海に廻向して(=海のように広大でありがたい仏と僧と仏法にお祈りして)

としておきました。こういうのは編集者のセンス(キラッ☆)です。

このように、調べものをしても正解が見つからない場合は、テストの教材としての性格を重視し、受験生に資するように編集方針を決めていきます。教材としてこの文章をどう読ませたいか ということですね。

また、たとえ正解が見つからなくても、調べ物の道すがらでは知識の収穫が多々あります。

こういう作業の楽しめる、知的好奇心のある人は、佑人社の編集者に向いてます!

自分は当てはまるかも、と思ったら応募ボタンをクリックしてくださいね。

/assets/images/19445053/original/e47185f0-785e-4ae3-ad9f-8e731054ab13?1729073171)

/assets/images/19445053/original/e47185f0-785e-4ae3-ad9f-8e731054ab13?1729073171)

/assets/images/19445053/original/e47185f0-785e-4ae3-ad9f-8e731054ab13?1729073171)