社長コラム#06:万博から考えるデジタルとアナログ

先週、大阪万博が閉幕しました。

開幕当初は入場者数もそれほど伸びず、大失敗になるのではと危ぶまれましたが、目標の2,820万人には届かなかったもののの2500万人を超える方が来場され、運営費の収支も黒字になったそうです。来場者にも好評だったのことで、関係者の方々は胸をなでおろしているのではないでしょうか?お疲れさまでした。

私にとって万博は、特別な思い入れのあるイベントです。

今から約40年前に開催されたつくば万博には、近隣に住んでいたこともあり様々な形で関わる機会がありました。

開幕の準備の為に様々なアルバイトも行いましたし、期間中は何度も会場に足を運びました。途中からとても愛着がわいてきて、万博が成功するかどうかが気になり、毎日の入場者数にやきもきしていたものです。つくば万博も後半に客足が伸び、目標の入場者数2,000万人超を達成することができました。

色々と関わった中でも思い出に残っているのはNHKのアルバイトでした。開会式に出演するコーラス部の高校生の誘導係を担当したときのことです。

ある日、スタッフの方に「ちょっと、君来て」と呼ばれ、「今から開会式のリハーサルを行うから、ここに座っていて」と言われました。そして次の瞬間、「君は中曽根さんね」と。

なんとその席は、首相が座る予定の席だったのです。そのリハーサルの様子がニュースで流れたらしく、先輩が私の部屋に突然やってきて「おい廣木、お前テレビに映っていたぞ」

筑波万博(筑波市役所提供 / CC BY 4.0)

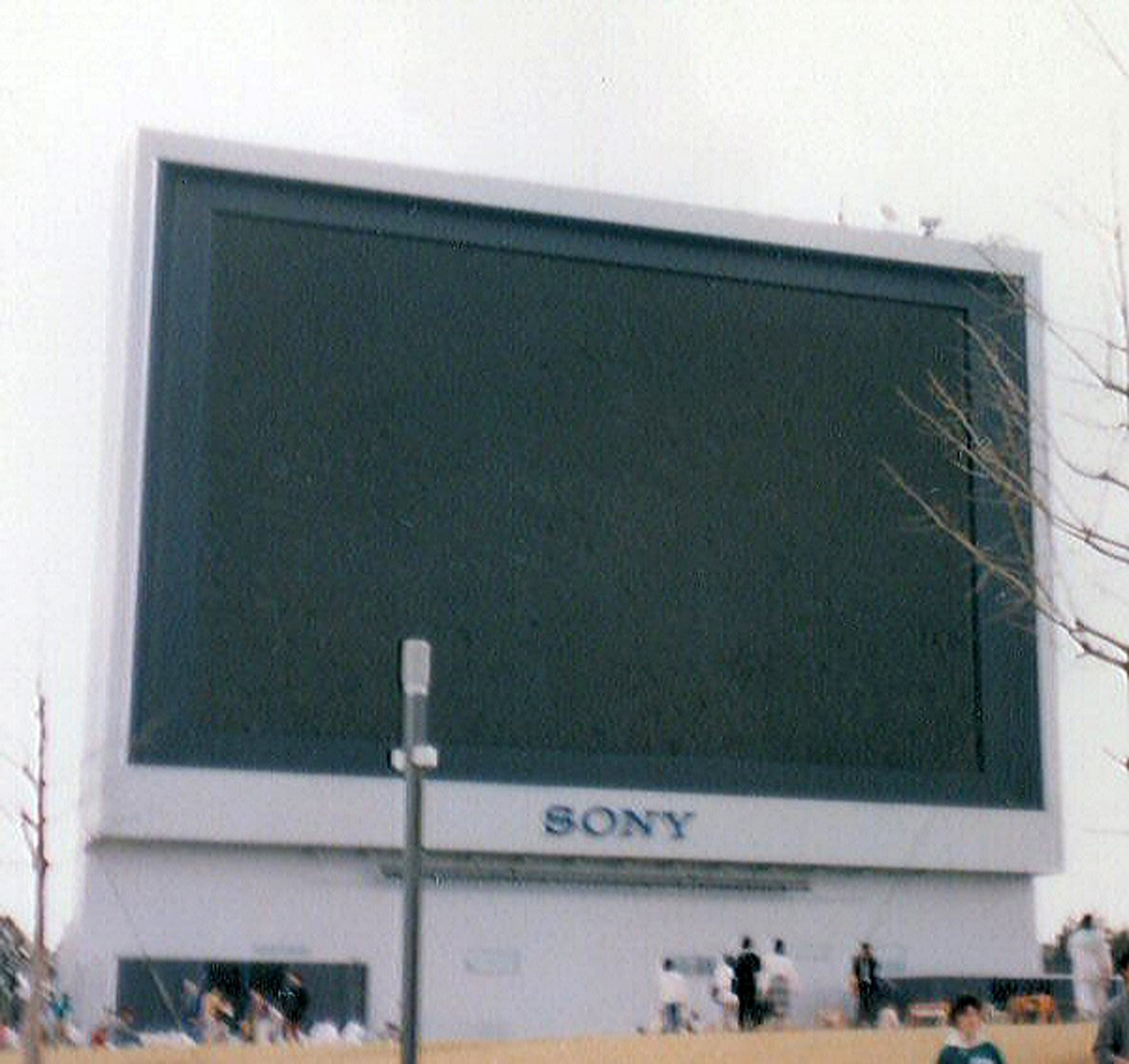

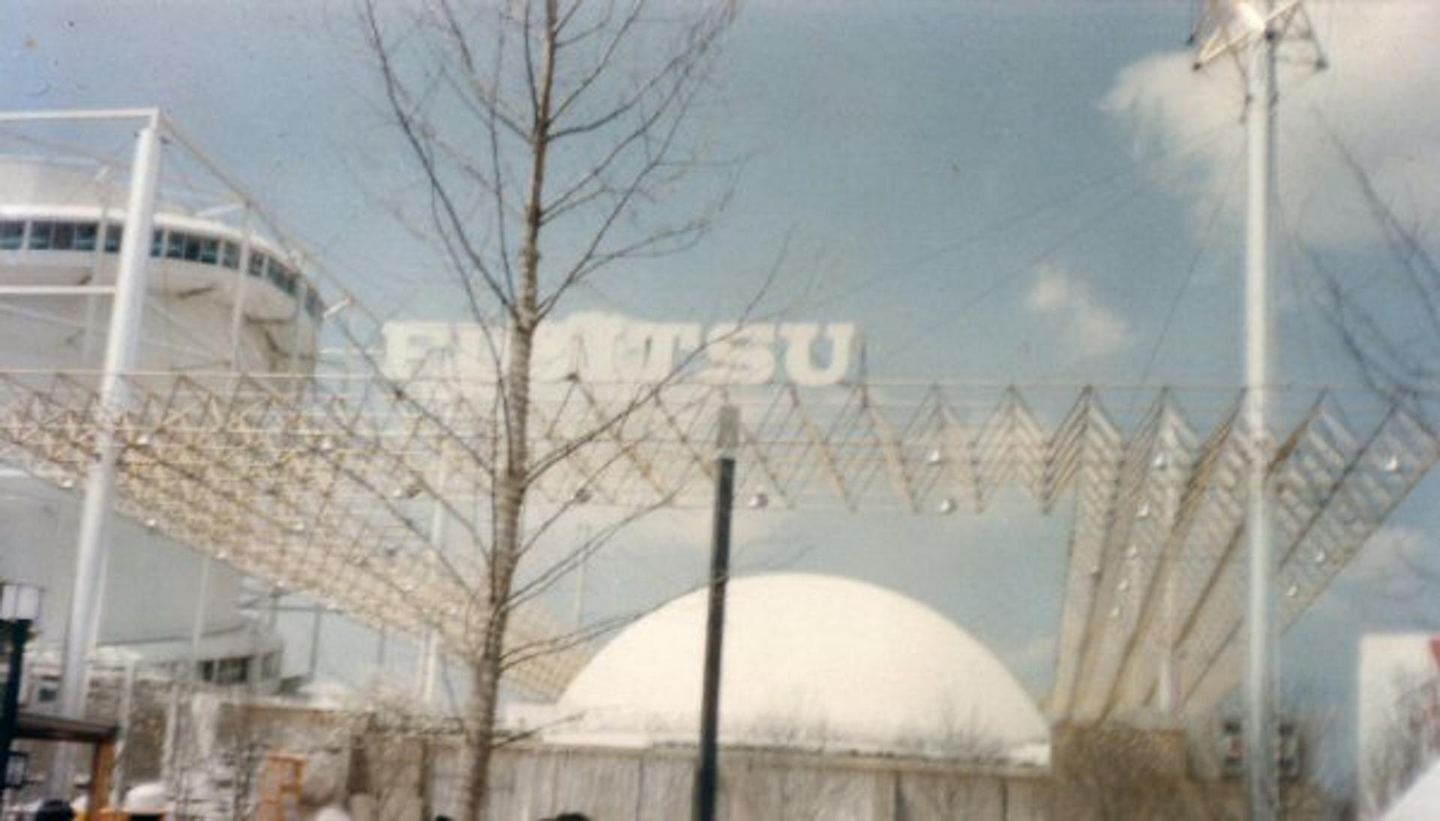

そのつくば万博の目玉は、SONYのジャンボトロンという巨大スクリーン(縦25m×横40m、2000インチ)と、富士通パビリオンで上映されていた全天周CG立体映像「ザ・ユニバース」です。

Expo '85 ソニー・ジャンボトロン(ころぞう氏撮影 / CC BY-SA 2.5)

Expo '85 富士通パビリオン(撮影:ころぞう / パブリックドメイン)

特に「ザ・ユニバース」は人気でした。半球型のドームシアターに映し出された映像を、赤青の立体メガネをかけて鑑賞するもので、DNAの分子が徐々に複雑な螺旋構造を形成し、最終的に染色体へと変化していく様子などが描かれていました。

まるで「ミクロの決死圏」のように、自分が小さくなってその世界に入り込んだかのような体験ができる、非常に完成度の高い映像ショーでした。40年も前の作品でありながら、CGや3Dが当たり前になっている今の時代でも十分に楽しめる内容でしたし、人を楽しませるために、設計段階から緻密に構成されており、デジタル技術の利点を最大限に活かした好例でした。

つくば万博は「科学万博」と呼ばれて、最新の科学技術を駆使した展示がメインでした。一方、今回の大阪万博は「デジタル万博」とも呼ばれ、デジタル技術による“超スマート会場”の実現が掲げられていました。

大阪・関西万博2025(Ibamoto氏撮影 / CC BY-SA 4.0)

しかしながら、実際にはアプリでの予約が煩雑だったり、予約サイトにアクセスしづらかったり、会場で通信がつながらなかったりと、デジタル化の利便性をうまく使えておらず、スマートと言えない場面も多くありました。

また 「並ばない万博」を謳っていたにもかかわらず、予約しても入場ゲートやパビリオンの入場で長時間並ぶことになり、期待とのギャップを感じることもありました。

つくば万博は科学万博とうたっていましたが、今から比べるとまだまだアナログ的なところがありました。それでも入場などは比較的スムーズで、大きな混乱はなかったと記憶しています。

デジタル化すれば便利になるとは限らず、アナログであっても、設計がしっかりしていれば快適な体験を提供できる。今回の万博を通じて、改めてそのことを痛感しました。

デジタル化の極みであるAIが席巻しているこの世の中で、今後どのようにビジネスを組み立てていったらよいのかを常に考えていますが、私たちのようなデジタルビジネスに携わる者こそ、実は『アナログ力』が重要な鍵になるのではないかと感じています。

大阪万博の例をとっても、来場者は人間であり、それぞれ異なる行動をとり、異なるニーズを持っています。中にはデジタルに不慣れな方もいます。

だからこそ、アナログ的な視点を持って人の動きや感情を丁寧に読み取り、それをもとにデジタル設計を行うことが、真の利便性につながるのではないでしょうか。これは、マイナンバーカードのシステムにも通じる話かもしれません。

では、この『アナログ力』を身につけるには、どうすればよいのでしょうか?次回のコラムでは、私なりのアナログ力の磨き方についてご紹介したいと思います。

※次回は10月27日(月)にリリースします。

/assets/images/22072674/original/97ae773e-b190-4371-bcbc-baf321af3941?1758065899)

/assets/images/22326410/original/97ae773e-b190-4371-bcbc-baf321af3941?1761183122)