今回は、音楽業界に特化したダイレクトマーケティング戦略「D2F(Direct to Fan) × CRM」の取り組みについてご紹介いたします。

「音楽のグローバルマーケティングとは、具体的にどういったことをやっているのか?」

「単なるバズで終わらせないマーケティング支援とは、具体的にどういうことなのか?」

「グリッジだからこそ実現できる、グローバルマーケティングとは?」

そんな疑問にお答えする内容になっています。

グリッジに興味のある方はもちろん、「音楽」や「グローバルマーケティング」に興味関心をお持ちの方にとっても楽しんでいただける内容です。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

はじめに:作品を届けるだけでは、もう足りない時代

D2F(Direct to Fan)とは? ― 音楽とファンの間に、もう壁はいらない

なぜ、今CRMによるダイレクトマーケティングが不可欠なのか?ーSNSではできない「育てる」体験設計

CRM導入「前後」のシナリオ比較:何がどう変わるのか?

グリッジが実行するグローバルCRM・D2F設計

課題とチャンスを見逃さないためにSEOの次のAIO対策も。

なぜ今、グローバルCRMとD2Fに本気で取り組むべきか

最後に:グリッジとともに「推され続ける仕組み」をつくりませんか?

はじめに:作品を届けるだけでは、もう足りない時代

ストリーミングやSNSが主流となった音楽業界では、今までの前提が大きく変わりつつあります。特に海外における手法や考え方、そして前提が大きく異なり、作品に触れてもらうだけでなく、ファンとどうつながり続けるか、どう関係を深めていくかがより重要になっています。

一過性のバズで終わらせず、どう“関係性”に変えていくか 。

特にグローバルで活動するアーティストにとって、その「バズのあと」の設計がなければ、せっかくの熱量は流れていってしまいます。

グリッジではこれまで、複数の日本アーティストと共にグローバル展開や越境EC、CRMを活用したファンマーケティングを支援してきました。

そのなかで強く感じているのは「届け先の設計」です。

D2F(Direct to Fan)とは? ― 音楽とファンの間に、もう壁はいらない

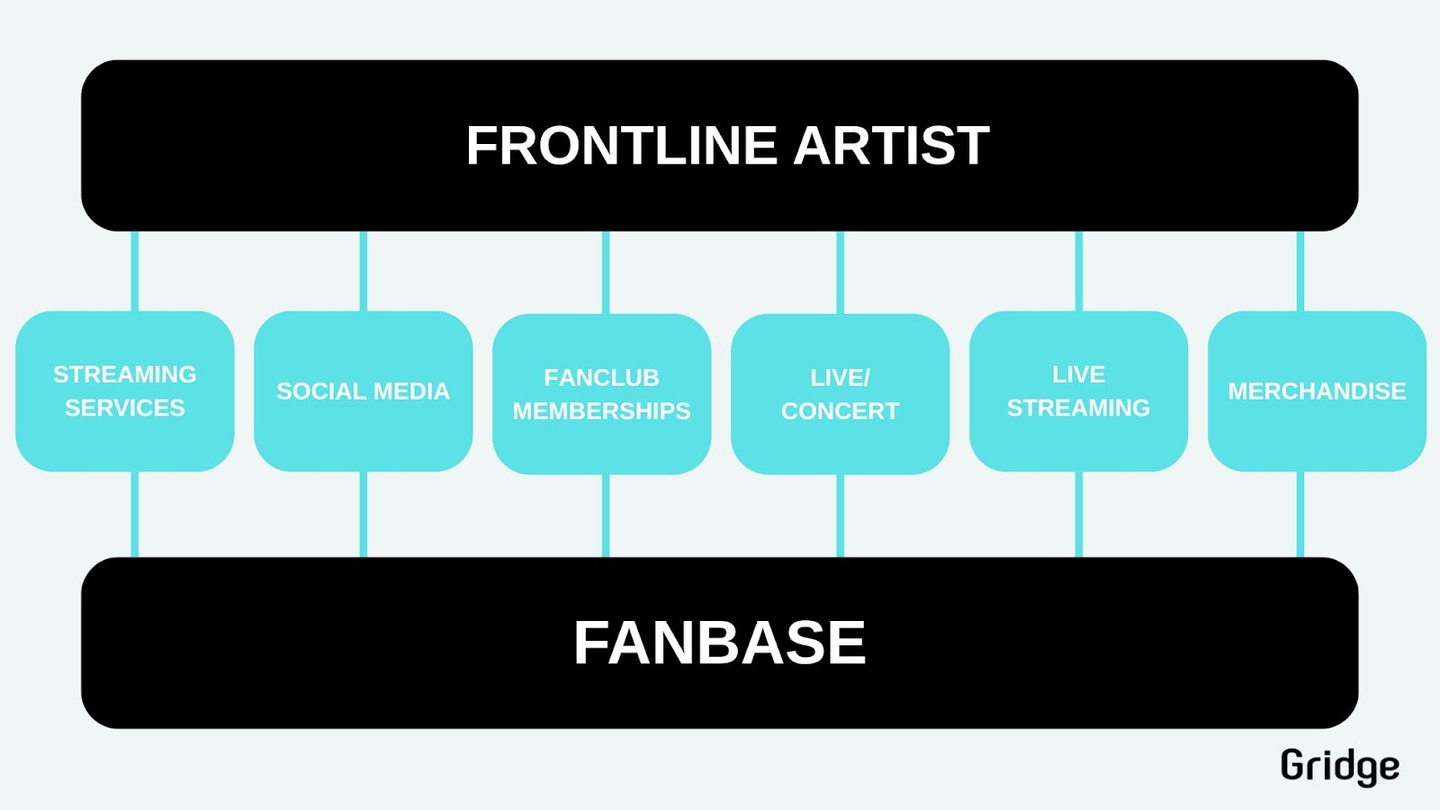

D2F(Direct to Fan)は、アーティストやマネジメントがファンと直接つながるモデルです。CDショップやDSP、代理店などの中間構造に依存せず、公式EC・SNS・メール・CRMなどのツールを通じて、ファンとの継続的な接点を自分たちで保つ設計です。

たとえばTaylor Swiftは、リリース前にメール登録ファンへ特典コンテンツや先行リンクを配信し、SNSなどのアルゴリズムに頼らず、自社ドメインを起点とした導線設計で初動を最大化しています。

Imagine Dragonsも、グローバルツアーごとに特設ページを立ち上げ、Shopifyベースの自社ECとメール配信を組み合わせて、地域ごとのファンに合わせたD2Fマーケティングを展開。

Billie Eilishは「サステナビリティ」や「コンセプトアート」など、ブランドの世界観に沿ったコンテンツを自社サイトで丁寧に表現し、ファンの共感と熱量を高めています。

こうした事例からも分かるように、プラットフォーム任せではない「自社設計のファン導線」が、アーティストのブランド価値とファンダムの持続力を支えているのです。

D2Fはただの「グッズ直販」ではなく、ファンとの関係そのものを“ビジネス資産”として育てる視点が重要です。

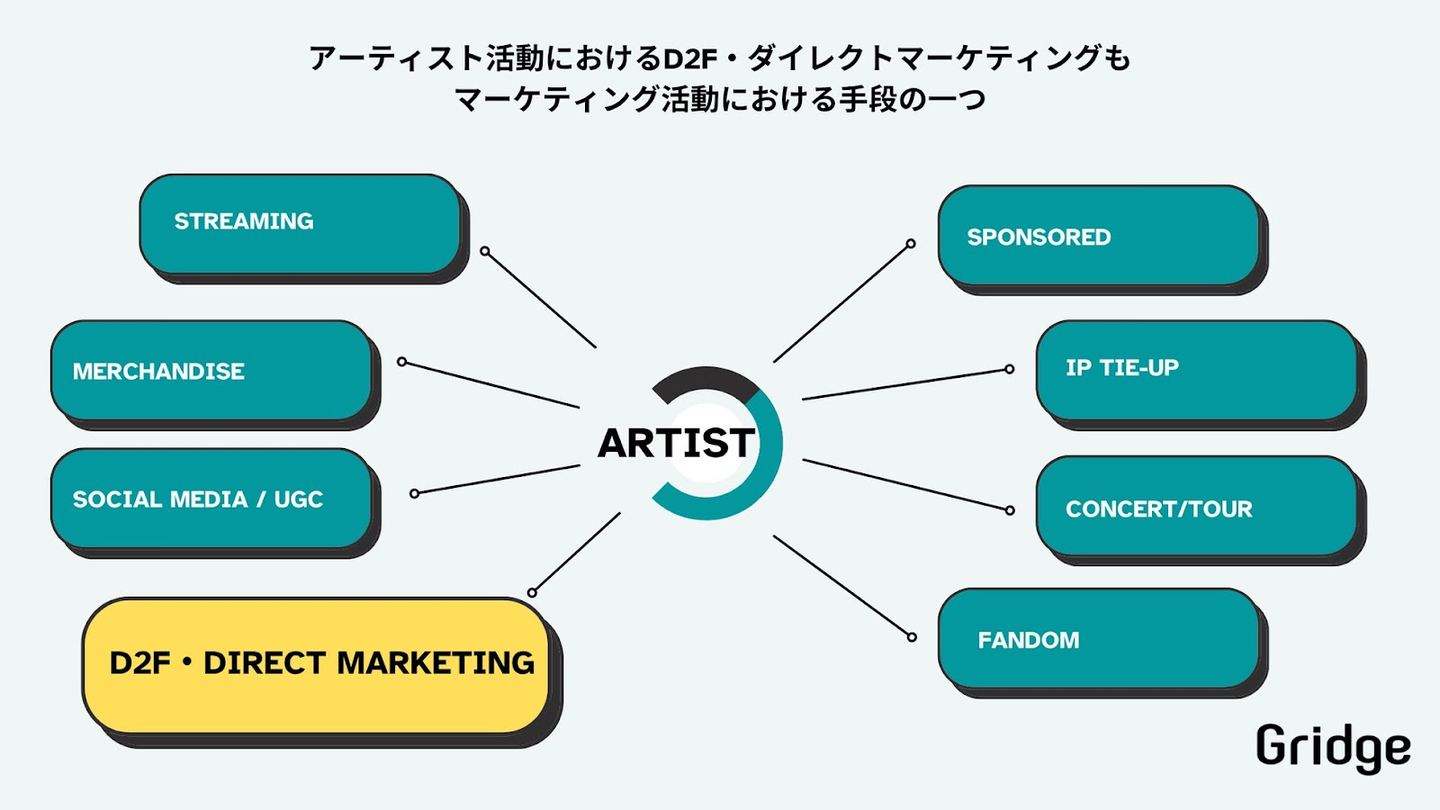

なぜ、今CRMによるダイレクトマーケティングが不可欠なのか?ーSNSではできない「育てる」体験設計

SNSでの拡散や反響は重要な接点となり、世界中の人々に届き多くの機会が生まれていますが、それだけに依存していては継続的な関係構築は困難です。アルゴリズムの変更、投稿の埋没……。自分たちの手ではどうにもできない領域が多いからです。

そこで必要なのが、CRM(Customer Relationship Management 顧客関係管理)という、自社で持てる唯一の“ファンとの直接接点”です。

CRMがあることで、以下のようなファン体験が可能になります

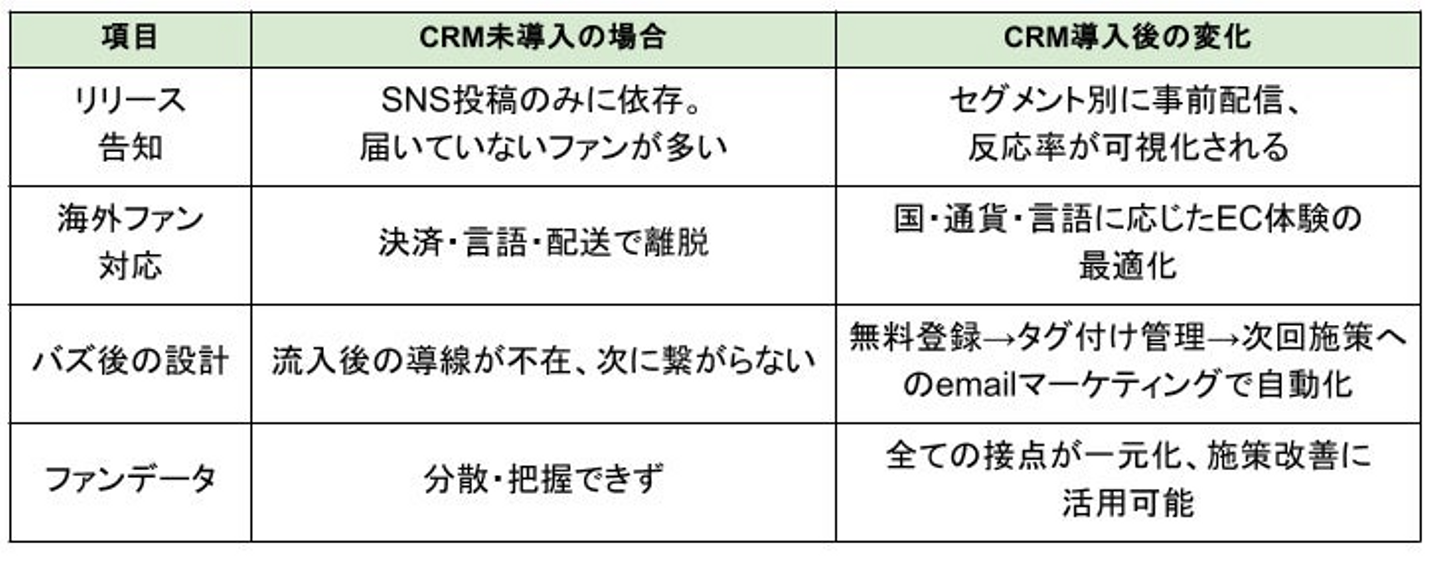

・アメリカのファンには英語表記+現地配送可能な商品+ライブエリアに応じたキャンペーン配信

・東南アジアのファンには複数言語でのリリース告知、国ごとの決済対応、ファンの温度感に合わせたLP設計

・日本のファンには、メールの開封タイミングや過去の購入データに応じたパーソナルなフォローアップ

これは、SNSだけでは実現できない領域です。CRMは、単なるマーケティングツールではなく、“文化体験を育てるインフラ”として機能します。

CRM導入「前後」のシナリオ比較:何がどう変わるのか?

このように、CRMは「管理」のための道具ではなく、“育てるための戦略そのもの” だと言えます。

グリッジが実行するグローバルCRM・D2F設計

グリッジでは、Shopifyの資格保有者がD2F(CRM・越境EC)事業部の事業部長として陣頭指揮をとって、現地ファンダム調査、マーケティング戦略、Shopfiyを軸にしたグローバルサイト構築、コンテンツ設計、最新のツール実装、改善運用までを一気通貫で支援させていただいております。

1.現地ファンの“見えない声”を可視化するリサーチ

・Discord/Naver Café/FBグループなど、クローズドなコミュニティを調査

・現地のトレーニングされたメンバーが“温度感”や“文脈”を翻訳・解釈

・SNSやBIツールでは見えない「文化と人の背景」をマーケティングに活かす

2. Shopify × SNS × CRM の統合設計

・セグメント別にメール/広告/LPを自動最適化

・Shopifyを基盤に、越境EC(言語・通貨・決済・物流)を構築

・SNSとCRMを連携させた、一体型のD2F設計

3.日本と海外のファンダムの違いを前提にした施策設計

・日本:推し被りを避けたい「同担拒否」文化

・海外:推しを共有したい「同担歓迎・友達化」文化

この違いを理解せずに施策を打つと、せっかくの熱量がうまく火がつかないまま終わってしまいます。私たちは「マーケティングの共通言語」だけでなく、「ファンダムの共通感情」を翻訳しながら施策に落とし込んでいます。

課題とチャンスを見逃さないためにSEOの次のAIO対策も。

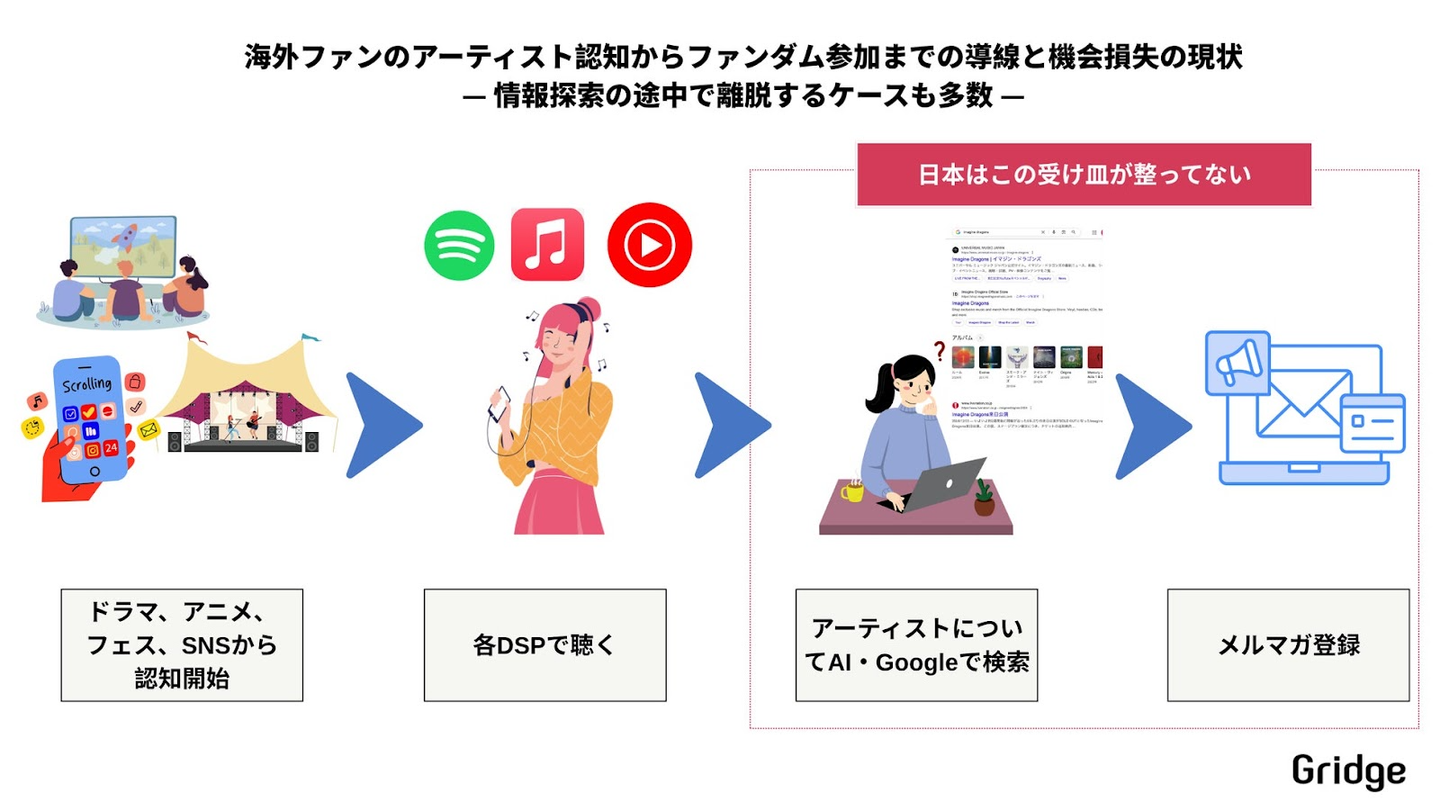

OST・アニメ・SNSなどをきっかけに海外でバズが起きたとしても、Google検索やAI検索でファンが公式サイトやECに辿り着けなければ、そこで熱が冷めてしまいます。

日本には、海外からの熱量を受け止める“受け皿”が不足しており、日本語が読めない、海外のライト層からは辿り着きづらい、という前提の設計になっていません。

グリッジでは、こうした導線の設計・公式サイトの整備・メール登録の導入・ECとSNSの連動までを、CRMと一体化して構築しています。

なぜ今、グローバルCRMとD2Fに本気で取り組むべきか

SNSや各種DSPの世界的浸透で、日本より先に海外での熱狂やファンが増えるケースも増加して、マーケティングやビジネスモデル、組織の在り方自体もグローバルスタンダードに対応することでさらなる機会が増えています。

1. 海外のファンは「買いたい」のに、日本の体制が整っていない

2. ファンとの関係を“資産”に変える仕組みが世界では主流

3. SNSアルゴリズムに頼らず、自社で接点を持つ唯一の方法がCRM

4. 文化や熱量に合ったローカライズが、ブランドの信頼とLTVに直結

5. 今動かなければ、グローバルでの音楽ビジネスの機会損失に

最後に:グリッジとともに「推され続ける仕組み」をつくりませんか?

グリッジでは、複数のアーティスト・マネジメント会社・レーベルとともに、アーティストのアイデンティティを軸にしたグローバルCRM/D2F設計/越境EC/SNS戦略&運用を進行中です。

「どの国に、どんなファンがいて、何に反応しているのか」

「どんな文化的背景があり、どんな表現が愛され生活の一部になるのか」

「一過性で終わらせないアーティスト毎の育てる仕組みは何なのか」

こうした問いに向き合いながら、私たちは単なるツール導入ではなく、「カルチャーを育てる」視点でのマーケティング設計を大切にしています。

こうした取り組みや考え方に共感いただけた方・興味を持っていただけた方は、ぜひお気軽にエントリーいただければと思います。

※業務委託・正社員・学生インターン、様々な形で仲間を募集しております。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

/assets/images/22185051/original/8126e34d-d607-4cc5-8ff1-4bfb125d3c5c?1769139530)

/assets/images/21083245/original/4b523121-2752-4435-840c-68bd86ad2705?1746924033)

/assets/images/21083245/original/4b523121-2752-4435-840c-68bd86ad2705?1746924033)