こんにちは。株式会社Inspire High採用担当です!

Inspire Highでは、「世界中の10代をインスパイアする」をミッションに、地域や経済状況に左右されることなく、これからの時代を生きる10代のひとり一人が、「自分らしい生き方」を見つけられるような探究学習プログラムを開発・提供しています。

そのため、教育業界の経験に関係なく、会社のミッション・ビジョンにインスパイアされた、熱い意思を持つメンバーがたくさん在籍しています。今回お話を伺う、中高事業部・北関東・東北営業担当の永井一幸さんも、はじめて教育業界の営業にチャレンジしたメンバーのひとりです。

つねに挑戦することが好きだという永井さんが感じた、Inspire Highの魅力や、「教育業界の営業」だからこそのやりがいなどを語ってもらいました。

取材・文:市場早紀子 撮影・編集:Inspire High

【プロフィール】

永井 一幸

2024年入社。埼玉県出身。在学時は自己効力感について学ぶ。卒業後、海外人事向けの新規営業として従事。東京、大阪、仙台、上海など様々なエリアで活動。そこで培った経験を、これからの日本のために役立てたいと考えていたところ、Inspire Highと出会いビジョンとミッションに共感し入社。人生のどこかで振り返った時、「分岐点のきっかけ」を世界中の10代に届けるために邁進中。猫動画にコメントを入れるのが日課。

運命の出会いを導いた、「安定より挑戦」のマインド

ー現在の担当業務を教えてください。

永井:現在は、仙台に住みながら、北関東と東北エリアのセールスを担当しています。まだ「Inspire High」を導入していない学校をお客様として獲得することと、既にお客様になっている学校さんをフォローすることの2つをやっています。

「Inspire High」プログラム紹介

![]()

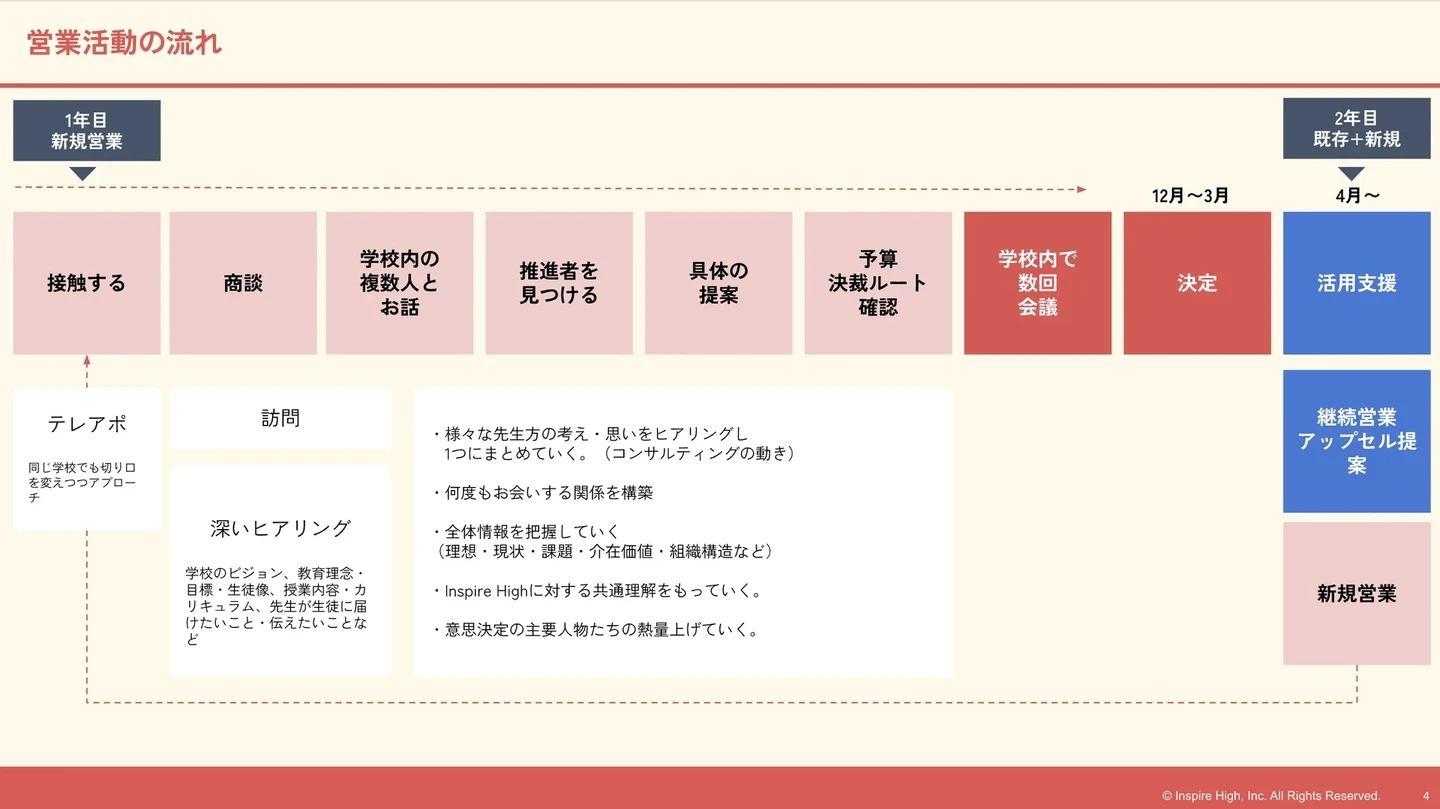

Inspire Highにおける営業活動の流れ

ー前職も同じ営業や教育業界のお仕事だったのでしょうか?

永井:企業の人事の方々へ向けたアウトソーシングやコンサルティング系の営業職を新卒から18年間勤めました。教育系は、語学研修の商材を扱ったことがあるくらいで、ほとんど経験がなかったです。

何か不満があったわけではないのですが、会社の古株になっていろいろできることも増えて、現場から管理者寄りに引き上げられ、あと10年、20年働くと考えたらつまらんなってちょっと思ったんですよ。それで、41歳になる年に今後のキャリア考えたとき、自分は安定より挑戦が好きで現場にいたいタイプだったので転職を考え始めました。

当時は、教育業界に転職することは考えたことがなかったのですが、業種や業界を絞り込まずにエージェント経由で転職活動をスタートして、一番最初に面談を設定されたのが偶然Inspire Highだったんです。ちょっと運命めいたものを感じましたね。

実際に話を伺うと、Inspire Highがやっていることや学校現場で何が起きていることなど、これまで知らなかった分インパクトがすごかったことを覚えています。

さらに、プロダクトのデモ画面を触ってみて「自分はこれを世の中に広めるんだ」ってイメージがすぐつきましたし、「『Inspire High』でいろんな世界に触れて、考えて、幅広い選択肢から自分の将来を描けるようになれば、これからの日本を背負っていく若い方たちの可能性が広がるんじゃないかな」と思えたんです。

これまでの「営業力」は通用しない? 思わぬギャップを乗り越える日々

ー実際に入社してみてどうでしたか?

永井:前職の商材は人事の制度や業務の仕組みを変えることが目的だったので、現場の担当者の承認を得て、課長、部長、役員とひとり一人を攻略していけばよかったんですよね。

でも、「Inspire High」が軸になる「探究学習」という枠はそれを専門をしている先生がいるわけでなく、みんなでシェアしている授業なので、学校営業は目の前の先生が良いと言っていても、次に進んで採用が決まるのではない。いろんな人の合意を形成しないと獲得に至らない教材だと思うんですね。そこがすごく難しくてギャップを感じました。

どの会社にも「営業力」と呼ばれるセールストークやパターンのような定義があると思うのですが、また別で明確な成果とか効果が数値化しにくい商材だからこそ、先生たちと「10代たちのあるべき姿」といった目的をすり合わせていく能力も問われてくるなと。

ーそれは大きな壁ですね。どのように乗り越えたのですか?

永井:毎日泣きました(笑)。あとは、変えるべきことを日々考えてPDCAを回すことですね。学校営業の恐ろしいところは、基本的に成約するタイミングは、年度が切り替わる3月までの間の、1年に1回しかないことなんです。

なので、4月はプロダクトを気に入ってくれそうな先生たちに向けてターゲット絞って、6月にはこの先生をまず口説くみたいな、月ごとにやるべき行動が決まっているんですよね。タイミングを逃せないし、失敗したら自分で軌道修正をしていく必要があるんです。

首都圏チームだとメンバーが多いので、営業に同行して自分を客観視して学ぶケースが結構あるのですが、私の所属する東北チームはこれからメンバーを増やしていくタイミングだったので、自分である程度は戦いつつ、その状況を毎月の1on1でフィードバックしてもらうのを繰り返しました。

Inspire Highは全国各地にメンバーがいることが前提なので、1on1や定期的な出社日の設定など、コミュニケーションの工夫がしっかり組まれているのがありがたかったです。

ほかにも、Slackで積極的にコミュニケーションを取ったり、情報もきれいにアーカイブされているので、細かく調べたり、各自の日報にコメントし合って、ほかの地域で起きていることを自分ごとのようにキャッチアップしていったりと、できることは大事にしていたかなと思います。

合理的じゃないからこそ、教育業界の営業はおもしろい

![]()

ー学校に携わるなかで、印象的なエピソードを教えてください。

永井:山形県にある中学校のお話なのですが、学校の行事などで「Inspire High」の時間がつぶれてしまうと、生徒が「『Inspire High』の時間はどこに振り替えるんですか!」と押しかけてくる、と先生から伺いました。生徒たちはすごく「Inspire High」の時間が大好きで楽しみにしているみたいです。

また、普段は口数が少なく自己表現が苦手な生徒でも、じつは「Inspire High」の授業を通して、さまざまなことを考えたり、アウトプットしていたりすることがわかるし、見た目ではわからなくても間違いなく生徒にプラスの変化をもたらしていると感じる、というお話を先生からよく聞くことがあって、すごくうれしい瞬間ですね。

ー「売ったら終わり」でなく、その後も学校と併走し続けるからこそ伺えるエピソードですね。

永井:前職では、買ってもらったプロダクトや仕組みが理論上どんな影響や価値があるのかは書面上でわかっても、メリットを受けてる人が具体的に「誰さん」といういころまでは見えませんでした。

「Inspire High」は、期待できる効果が数値で測れなくても、メリットを受けるエンドユーザーは10代ということが明確です。生徒たちが「Inspire High」を使ってさまざまな体験をして、アウトプットをして、そこで築いた価値観を軸に進路を決める。そして、人生を振り返ったときに、「学校の授業の時に見たあの教材があって、それがずっと頭に残ってて、だからこういう大学に行って、こういう未来を描いているんです」という実例が、何年後かに成果が出て、少しずつ日本の将来に影響を与えていく。それが自分のイメージしている「教育」なんです 。

他のプロダクトでテストの平均点が上がるとか、いい大学に入るとかで効果が測れるものはあるのですが、「Inspire High」はもっと中長期的な視点で「人生」みたいな部分に何かしら関わりを持てる。合理的じゃないかもしれないけど、その「種まき」にやりがいを見出せるのが、この業界の魅力であり、おもしろさですね。

ー教師じゃなくて、外部から学校に携わるからこそ貢献できることもあるのでしょうか?

永井:私は学校や教育業界では経験が浅いですが、前職では日本を代表するような企業に営業していたので、ビジネスの世界にいたからこその視点で生徒の未来を見れることが強みだと思います。

職種や求められていく仕事って年々変わっていくじゃないですか。数年前までは、将来なりたい職業として「プログラマー」も人気だったけど、近年のAI全盛期においてはそこも代替されています。でも、そういう技術や業界の価値観のアップデートを生徒たちはそんなに知りません。

だから学校の先生と話しをするときも「いまの10代がこれくらいの年齢になったころには、こういう技術がこうなっていって、じつはこういう職業がこういう風な扱いをされるだろうから、ここは悲観的に考えなくてよい」みたいな、将来の話を先進的な「ビジネス文脈」で話せるんです。そこは、外部の企業かつ、これまで畑違いの業界にいた経験が生きてくる部分でもありますね。

人生の残り時間は、「誇れる仕事」のために使いたい

ー教育業界は未経験だけど、Inspire Highの仕事に挑戦したいと考える方々に、メッセージはありますか?

永井:教育業界は未経験の人であっても、何か影響を及ぼせることはあると思うんです。「10代のため=日本の未来のため」と考えたとき「自分の力を活かしたい」とか「自分も手伝いたい」というマインドがあればいいのかなと。

結局、人間っていつか絶対死ぬじゃないですか。トータルして自分はあと30年くらい働くとして、会社を辞めたときに「俺、こんなことをやったんだぜ」と誇れるか考えるときがあって。「『人事の業務改善を手伝った』と飲み屋で話しても、秒で終わるぞ?」みたいな。

自分の人生を何に使うか考えたときに「自分の人生にも影響があることをする」のが一番価値があるって思いますし、自分の場合は、それがたまたま10代の人生に携わる「Inspire High」だったという。

ー「自分の仕事を誇れるか」という価値観はすごくすてきですね。

永井:Inspire Highは「世界中の10代をインスパイアするきっかけを届ける」ことに意義があるし、たのしさでもあるので、それを一緒にやりたいと思えるかが大事だと思います。

求人を見て、直感で「Inspire Highが気になるな」と思ったら、それはもう8割この会社にインスパイアされてる状態ですね(笑)。私もそうだったんで。

社内メンバーも、会社にインスパイアされて、「このプロダクトを自分たちの手で広めたい!」という、熱いビジョンを思い描いている人たちばかりです。

何年かしたら、実際に学校で「Inspire High」を受講した生徒の方たちがプロダクトのガイドとして出てきてもおかしくないと思うので、そんな夢のような展開をチームとして一緒によろこべる仲間が増えたらうれしいですね。

![]()

永井さん、素敵なお話をありがとうございました!

教育業界が未経験ながらも、ビジネスの視点を活かし、合理的ではないからこそ挑戦を楽しむ姿勢が印象的でした。教育業界の営業は、数字や効率だけでは測れないからこそ、人と人の信頼や、未来への想いが大切になります。

その不確実さや挑戦におもしろさを見出し、10代の未来を一緒につくりたい方は、ぜひ「話を聞きに行きたい」から一歩踏み出してみてください!

/assets/images/22130007/original/ad465ac7-31bb-4ee0-ad1f-60d2a28730eb?1758713769)

/assets/images/9547562/original/6b010664-9f74-487f-a031-5e119d60010e?1653484819)

/assets/images/9547562/original/6b010664-9f74-487f-a031-5e119d60010e?1653484819)