目次

ベンチャー型事業承継の理念を広げる🌐

ジルの役割

アトツギ自身の発信 / 高卒認定試験に掲載

アトツギを支援していくために🧑🤝🧑

アトツギ支援認定サポーター制度

将来に描く、アトツギベンチャーの世界

海外にも「アトツギ」を🌍

「アトツギ」という言葉が、日本初の文化として世界に認知される世界

近い未来、私たちと一緒に文化を作り、一緒にはたらくメンバーへ⤴️

将来 社団で働く仲間へのメッセージ

ベンチャー型事業承継の理念を広げる🌐

ジルの役割

--- 前回は、「一般社団法人ベンチャー型事業承継」のまでをお聞きしました。ジルの役割は何でしょうか?

「一般社団法人ベンチャー型事業承継」のファウンダーとして、やっぱりミッションやビジョンをしっかり伝えきるのは私の役目だと思っています。そして「アトツギベンチャーを文化にする」という取り組みは、何年もかけて作り上げる長期的なものです。だから、私が代表である間に完全に実現できるかどうかは分かりません。ただ、長期的な視点を持って取り組むよう心がけています。

--- なるほど。目の前の業務に追われがちな現場の中でも、長期的な目標を持ちながら進めているということですね。

そうです。「何のためにこれをやっているのか?」を常に長期の目標と結びつけ、伝え続けることが大切だと思っています。それが私の役割だと思っています。

アトツギ自身の発信 / 高卒認定試験に掲載

--- アトツギベンチャーを日本の文化にしていくという考え方について、実際に体現されたプロジェクトや印象深い成果があれば教えてください。

一つは「カタカナでアトツギ」という言葉がSNSで使われるようになったことです。X(旧:Twitter)でも、アトツギとしての苦悩や奮闘を発信する人が増えました。昔はアトツギという立場上、自分の感情を外に出さず、自己完結しなければならないと思われていました。しかし、今はオンラインコミュニティやイベントを通じて、アトツギ同士がつながる機会が増え、発信がしやすくなったと感じています。

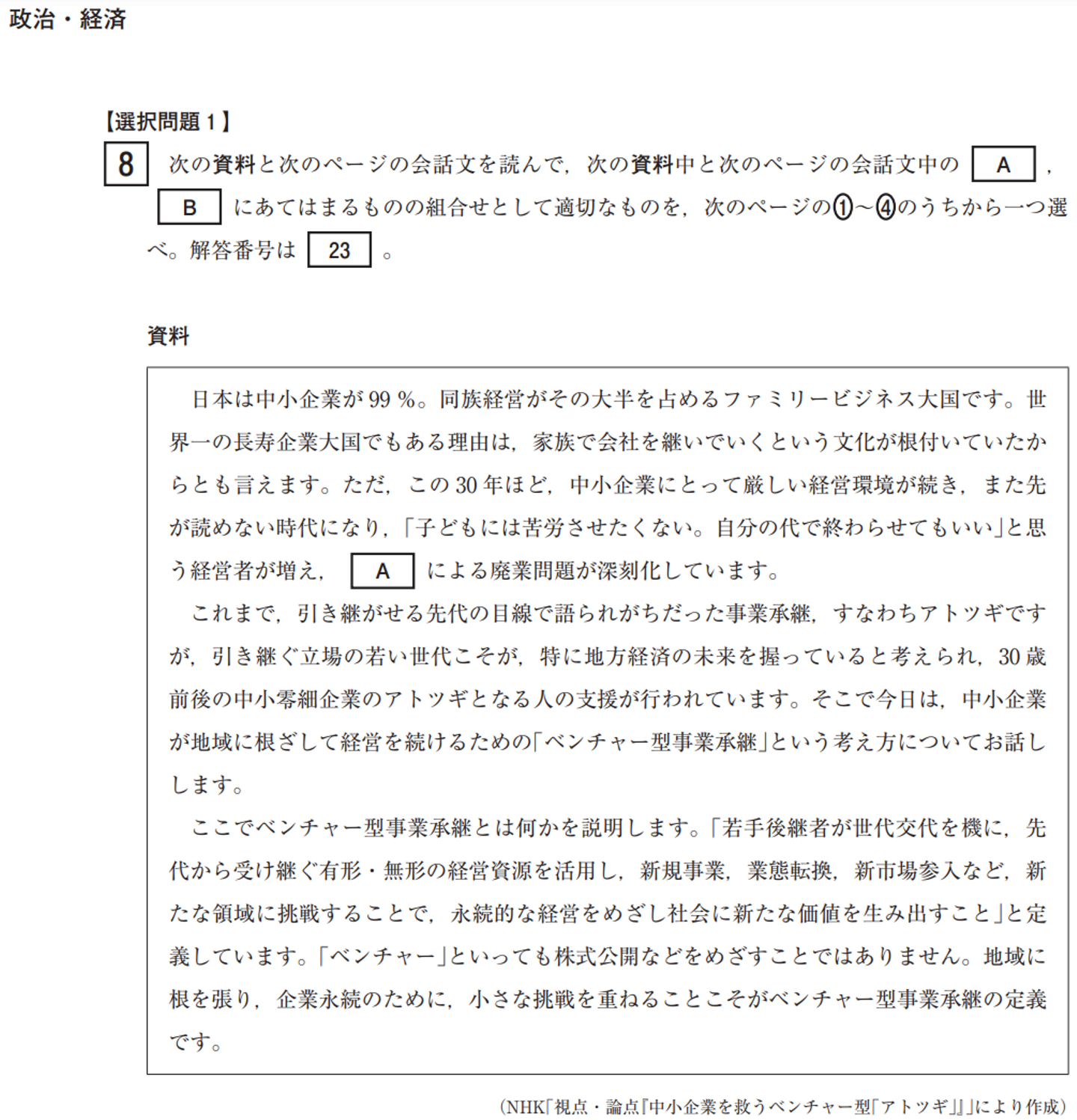

もう一つは、高卒認定試験の問題に「ベンチャー型事業承継」というテーマが採用されたことです。これは一見地味なことですが、非常に大きな成果です。高校生が社会に出る前に「事業承継にはこんな形がある」というのを常識として学べるようになったのは、将来的な変化に繋がると信じています。

〈文部科学省, 令和4年度第1回高等学校卒業程度認定試験問題過去の試験問題(共通テスト), www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/kakomon/1411255_00007.htm. 2025年2月5日アクセス〉

--- 発信するアトツギが増えているんですね。彼らが発信するようになった背景にはどんな影響や変化があったのでしょうか?

以前はアトツギという存在が、社会やメディアから見過ごされていました。例えばメディアの取材対象は常に社長であり、跡継ぎは「いるだろうけどどこにいるか分からない」という存在でした。ですが、私たちが「アトツギはこれからのメインプレイヤー」と発信し続けたことで、発言権が与えられたように感じているアトツギが増えたのではないでしょうか。

例えば、私が本や講演を通じて「アトツギが表に出た方が、会社の魅力が高まります」と繰り返し伝えてきたことです。実際、アトツギが目立つようになった企業は、取引が増えたり、採用が成功したりするケースが多いです。アトツギがいることで会社の未来が見えるからこそ、取引が進むのです。

アトツギを支援していくために🧑🤝🧑

アトツギ支援認定サポーター制度

--- アトツギ支援の取り組みとしては、今後どのように発展させていきたいですか?

「アトツギベンチャー」という考え方を文化にするために、アトツギ支援認定サポーター制度を拡大し、地域に根付いたアトツギ支援体制を作りたいと思っています。この仕組みによって、私たちの団体が直接関与しなくても、後継者支援が各地域で、持続可能な形で行われるようにしたいです。

地域の中でアトツギ支援認定サポーターを増やし、後継者支援を持続的に行える体制を作ることで、私たちが直接すべてを担うのではなく、各地域で支援の輪が広がるようにしたいと思っています。さらに、この取り組みを支える関係人口(支援に関わる人々の総数)を増やすことが重要です。

地域に根付く仕組みを作ることで、持続的な支援が可能になります。たとえば、全国の自治体と協力してアトツギ支援を行う場合、私たちだけで対応するのではなく、その地域にアトツギ支援認定サポーターがいることで、支援が継続します

--- 関係人口を増やすという点では、どのようなアプローチが必要ですか?

例えば、大学やメディア、自治体と連携し、アトツギベンチャーに関わる人を増やしていきます。それぞれが役割を持ってアトツギ支援に取り組むことで、自然に支援体制が地域に根付きます。そのためには、アトツギ支援認定サポーターの育成が鍵になります。

将来に描く、アトツギベンチャーの世界

--- 長期的に見て、文化としてアトツギベンチャーを根付かせることで、どのような未来を描いていますか?

日本全国でアトツギベンチャーが活躍しているのが当たり前の風景になれば、私たちの役割は終わりです。その時、アトツギベンチャーが自動的に増えていき、自然に地域や経済を支える存在になっていると思います。それが最終的なビジョンです。

--- 最終的には、社団法人としての規模を大きくすることよりも、関わる人々の数を増やすことが目的ということですね。

その通りです。組織の大きさではなく、文化として根付くことが最も重要です。そのため、私たちは組織を拡大することを目的とせず、むしろアトツギ支援認定サポーターや支援者が、地域ごとに活動を広げていくことを目指しています。

海外にも「アトツギ」を🌍

「アトツギ」という言葉が、日本初の文化として世界に認知される世界

--- アトツギベンチャーを広げる中で、具体的に期待しているものは何ですか?

最終的には「アトツギ」という言葉そのものが世界にも広がり、日本初の文化として認知されることです。現在、英語では「サクセッサー」という言葉が使われますが、それは単に「相続人」を意味するだけです。私たちが推進する「アトツギベンチャー」の理念を含んだ言葉を作り、それを世界に広めることが目標です。

--- アトツギベンチャーという日本発の考え方が、世界に広がるという未来は非常に興味深いですね。そのための第一歩として考えていることは?

2026年を目標に海外に向けて初めて「アトツギ」という言葉を使用したプロジェクトを始めようと計画しています。具体的な内容はまだ外部には発表していませんが、最初の試みとしてドイツなどを含むヨーロッパで、この考え方を発信しようと思っています。

--- 成功すれば、日本初のビジネス文化として世界に認識される可能性が高まりそうですね。

そう願っています。例えば、日本の「カラオケ」や「マンガ」が世界中で受け入れられたように、「アトツギ」もビジネス文化の中で認知されるようになることを目指しています。これは単なる相続ではなく、次世代が挑戦する文化としての「アトツギベンチャー」を広げたいのです。

近い未来、私たちと一緒に文化を作り、一緒にはたらくメンバーへ⤴️

将来 社団で働く仲間へのメッセージ

--- 最後に、将来 社団法人で一緒に働く仲間に向けてのメッセージをいただけますか?

私たちは「アトツギベンチャー」という新しい文化を作ることに挑戦している団体です。この挑戦は日本経済の歴史に残るような大きな意義を持つと信じています。一緒にこの変革を進め、未来を創りたいと思っています。

先の見えない時代において、正解はありません。一緒に正解を作っていくために、関わる人すべてが、非常にフラットで、誰もが意見を出し合える文化を大切にしています。ぜひ、自分の力を活かして新しい価値を生み出す仲間として参加してほしいです。

〈一般社団法人 ベンチャー型事業承継のValue〉

/assets/images/18920387/original/60517f18-8b8a-4157-bcc6-02f9328268b5?1738647337)

/assets/images/17479663/original/e80997dc-a65e-4ad5-b7d5-c55f29c253aa?1723795636)

/assets/images/17479663/original/e80997dc-a65e-4ad5-b7d5-c55f29c253aa?1723795636)