こんにちは!サービス開発部の曽良です。

入社3年目、ジュニアAndroidアプリエンジニアとして現場向けタブレット『蔵衛門Pad』のアプリ開発を担当しています。

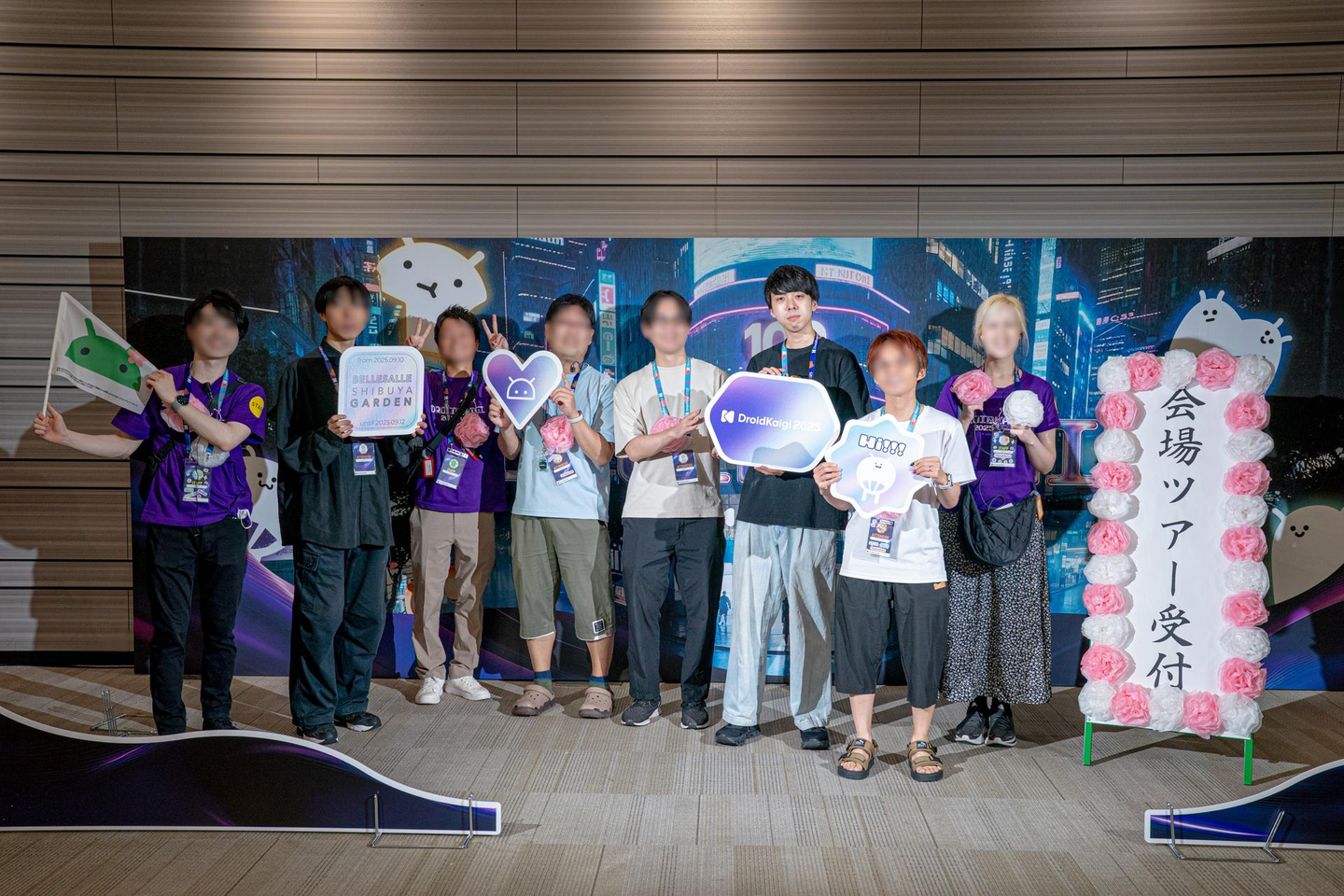

9月に開催された日本最大級のAndroid開発者カンファレンス「DroidKaigi 2025」に初めて参加しました。会場で得た気づきや印象に残った出来事を中心に、当日の様子を振り返ってみたいと思います。

〜現場で活かしたい学びと気づき〜

全国から約1,200人のエンジニアが集まり、会場全体が熱気に包まれていました。

入場してまず目を引いたのは、ずらりと並ぶ企業ブース。

想像以上に多くの会社が参加していて、「Android開発ってこんなに活発なんだ」とワクワクしました。

参加のきっかけ

参加のきっかけは、上司から 「行ってみたいなら、費用をサポートできる制度があるよ」と声をかけてもらったこと。

現場で活かせる最新技術を学びたい、 そして多くのエンジニアと交流してみたいという思いから参加を決めました。

(ルクレでは自己研鑽のためのセミナー参加や書籍購入を会社が補助しています。)

会場で感じた“技術を楽しむ空気”

イベントでは、初参加者向けの「会場ツアー」にも参加しました。

スタッフの方の案内でイベント全体の雰囲気を掴むことができ、 初めてでも安心して楽しめる構成に感動しました。

技術の話で盛り上がるエンジニアたちの姿が印象的で、 「自分もこんなふうに楽しみながら成長していきたい」と感じました。

セッションからの学び

蔵衛門の開発では、ViewからJetpack Composeへの移行を段階的に進めています。

ちょうど設計やパフォーマンス改善に取り組んでいた時期でもあり、

今回のDroidKaigiではCompose関連のセッションを中心に参加しました。

その中でも、特に印象に残り、今後の開発にも直結する内容だった2つのセッションを紹介します。

「基礎から学ぶ大画面対応」

このセッションでは、折りたたみスマートフォンやタブレットなど、

大画面デバイスへの対応を意識した設計や実装のポイントが紹介されていました。

Android 17(targetSdkVersion 37)以降では大画面対応が必須になり、

これまでのように一般的なスマートフォンサイズだけを想定した設計ではなく、

画面サイズやウィンドウサイズの変化に応じて柔軟に動作するUI構造を考える必要があります。

セッションでは、「アプリを全画面で実行する」「設定変更を適切に処理する」など、

基本的な大画面対応の進め方に加え、Composeを用いた柔軟なレイアウト切り替えの仕組みが紹介されていました。

これらを通して、設計段階からレイアウト構造をComposeでどう組み立てるかが重要であると理解しました。

「Jetpack Composeの書き方実践ガイド」

こちらのセッションでは、ComposeにおけるRecomposition(再描画)の削減や、

パラメータの安定性を保つための設計アプローチが紹介されていました。

蔵衛門の開発でも、Composeへの移行時に従来のViewで使用していた

データバインディングの仕組みをComposeの構造に合わせて再設計した経験があります。

単にレイアウトを置き換えるだけでは動作が合わず、

データの受け渡し方や状態管理の責務を整理し直す必要がありました。

その取り組みを通して、可読性や保守性を改善できた一方、

パフォーマンス面までは十分に意識できていなかった部分もありました。

今回のセッションでは、再描画を抑えるための設計指針や、

安定性を維持するためのコード構造の考え方が具体的に紹介されており、

これまでの開発を理論的に整理するうえで非常に参考になりました。

2つのセッションを通して、Jetpack Composeに移行するうえで重要なのは

「UIをどう作るか」ではなく、「状態と構造をどう設計するか」であると再確認しました。

スポンサーブースでの体験

セッション以外にも、スポンサー企業のブースを回ることで多くの刺激を受けました。

特に印象に残ったのが「クラシル」さん と「Go」さん の展示です。

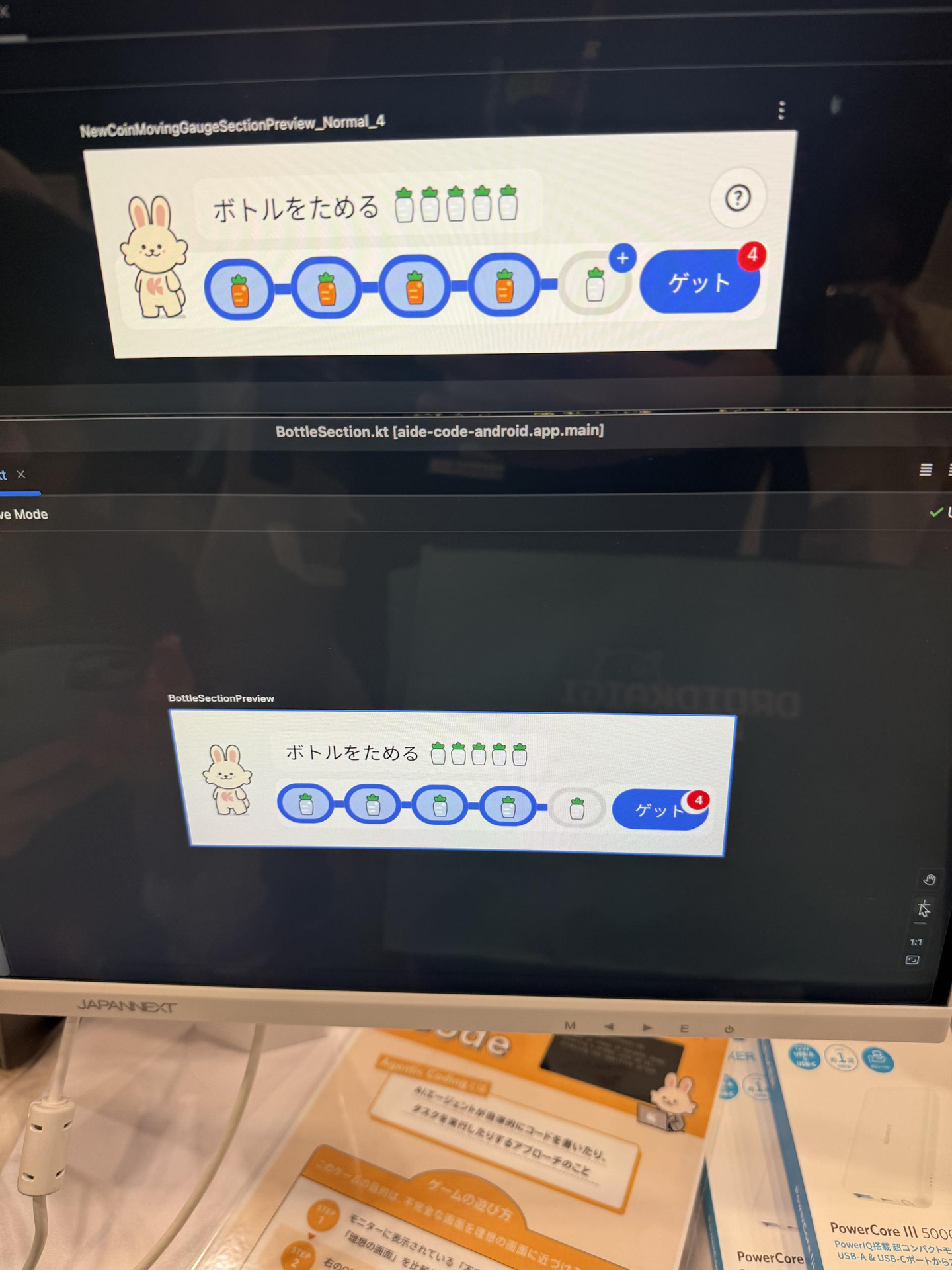

クラシルさんのブースでは、AIツールの Claude Code を使った プロンプトクイズ が行われており、

AIへの指示(プロンプト)を考えてスコアを競うというユニークな企画でした。

スコア制で参加者同士が競い合う形式で、思わず本気で取り組んでしまいました(挑戦時点では最高得点を獲得!)

遊びながらAIの思考を体感できるこの試みが印象的で、

普段の開発で使っているAIツールとの共通点や違いを意識するきっかけになりました。

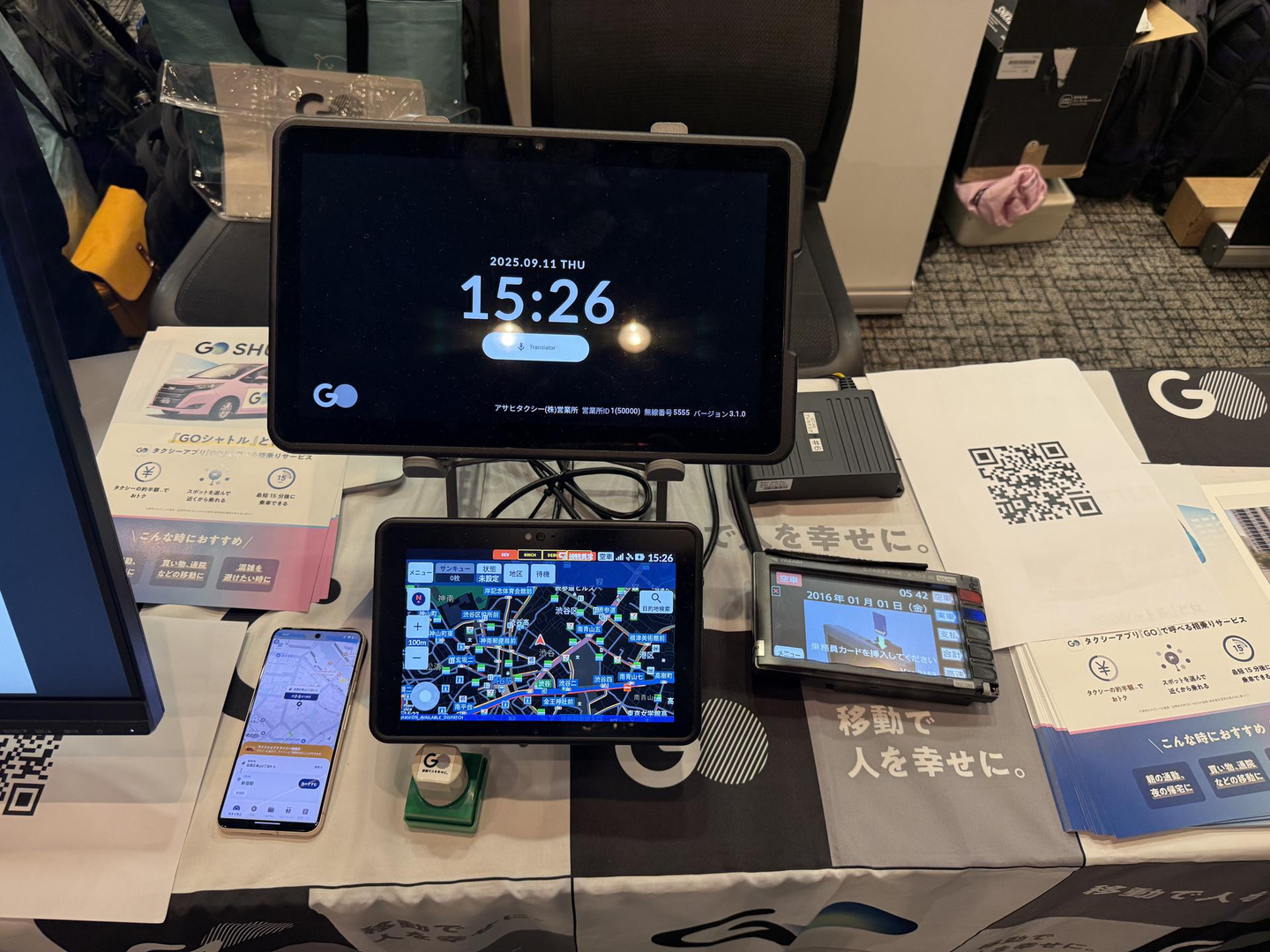

また、「Go」さんのブースでは、新サービス「Goシャトル」の車両展示が行われており、

車内のタブレットや精算機を実際に操作できるデモを体験しました。

ハードウェアとソフトウェアを一体で開発している姿勢が印象的で、

エンジニアリングの枠を越えて“サービス全体を設計する”という視点に大きな刺激を受けました。

蔵衛門でも、さまざまなタブレットやスマートフォン製品を扱っており、

アプリの実装だけでなく、端末設定を行うキッティングツールの開発も私が担当しています。

そのため、“製品全体の体験をどう作るか”という視点が、

自分の開発にも直結する学びになりました。

学びをどう活かすか

今回のDroidKaigiで得た学びを、今後の開発にも活かしていきたいと考えています!

特に大画面対応を意識しながら、新しい画面はComposeで実装していく予定です。

また、パフォーマンス改善の取り組みを定期的に行い、より快適で信頼性の高いアプリを届けられるよう努めていきます。

参加して感じたこと

イベントを通して、Android開発の”今”と”これから”を肌で感じることができました。

多くのエンジニアが技術やサービスに真剣に向き合う姿を見て、自分自身も大きな刺激を受け、「使う人にとって便利で、うれしい体験を届けたい」という想いが強くなりました。

実際に会社でも試してみたいアイデアがいくつも浮かび、来年もぜひ参加したいと思える一日でした。

これからも学び続ける姿勢を大切にしながら、

技術で誰かの“便利”や“うれしい”をつくっていきたいと思います。

/assets/images/22124057/original/12ebb235-675c-414a-b8fc-b0e3a755590e?1760065133)

/assets/images/9990340/original/be60b29c-f487-49c1-873e-7c77b3c729c8?1658914509)

/assets/images/9990340/original/be60b29c-f487-49c1-873e-7c77b3c729c8?1658914509)