マーケティングと生成AIで企業の課題を解決する株式会社デジタルゴリラ(通称:デジゴリ)。

2025年、AI時代に突入し、企業のAI活用は多様な段階にあります。積極的に導入を進める企業がある一方で、地方では「何から始めればいいのかわからない」「具体的な効果が見えない」といった課題を抱える企業も少なくありません。最新技術の情報は都市部に集中しがちで、最もAI活用が必要とされる地方企業ほど情報格差に直面しているのが現実です。

そんな中、仙台を拠点とするデジタルゴリラのAX事業部(AI Transformation事業部)は、独自の「共闘型支援」というアプローチで企業のAI導入を推進しています。コンサルティングではなく、チームの一員として手を動かしながら成果を追求する——そこには、地方発のAI事業だからこその使命感と、失敗から学んだリアルなノウハウが詰まっていました。

今回は、AX事業部を率いる千葉 勇志COOに、事業立ち上げの背景から具体的な導入支援の現場まで、東北発「共闘型コンサルティング」のリアルを語ってもらいました。

プロフィール

千葉 勇志(ちば・ゆうし)

株式会社デジタルゴリラ 取締役

2022年11月のChatGPT登場をきっかけに、AI事業の可能性を確信。2023年にAX事業部を立ち上げ、「共闘型支援」というアプローチで企業のAI導入を推進。「-TOHOKU-生成AIコミュニティ」の運営も手がけ、東北地方のAI活用促進に取り組む。

目次

2022年11月の転機。ChatGPTが描いた新たな未来

老舗印刷会社との二人三脚 AI導入現場の舞台裏

月間700時間効率化への道のり 社内の失敗が生んだ導入ノウハウ

「みんなでウホウホしたいから」人材投資に込めた想い

2022年11月の転機。ChatGPTが描いた新たな未来

──AX事業部立ち上げの経緯を教えてください。

2022年11月にChatGPTがリリースされた時が、すべての始まりでした。当時僕はWEBマーケティング事業を中心とした会社設立の準備を進めていました(※)。

ところがGPTを触ってみて衝撃を受けたんです。市場調査や分析、雑務では文書・資料作成や会議の議事録といったマーケティング業務の多くをAIが代替できる可能性を感じて「本当にWEBマーケティングの仕事って残るのかな?」という疑問が生まれました。

※ 千葉は2023年に株式会社PLASILを設立。その後、2024年4月に株式会社デジタルゴリラと合併し、同社取締役に就任。

特にGPT-4がリリースされたタイミングで、その精度の高さに「時代が変わるかも」って思ったんです。人間がやっていた知的作業の多くを代替できるレベルまで進化していることを実感し、正直、とても驚きました。

せっかく事業に向けて準備を進めていたのに、この技術革新で業界の前提が変わってしまうかもしれない——そんな危機感から、この技術の可能性と脅威を理解したいと、子供の時にゲームに没頭したような感覚でAIツールを触り続けました。

すると、どの業務がAIに代替される可能性があるのか、企業が導入した場合にどのような変化が起こりそうかの解像度が格段に上がったんです。

──そこからなぜ地方でのAI事業に?

2030年には約644万人の労働力不足が予測される中、労働人口の減少と高齢化社会の進行により、一人当たりの業務負担は確実に増加していきます。そうなると、本来人間が大切にすべき自分のやりたいことを考える時間、自分らしい働き方や幸せについて向き合う時間も自然と減ってしまう。そんな未来は避けたいと強く思いました。

だからこそ、業務効率化や仕組み化で一人ひとりの生産性を向上させることが不可欠だと考えています。生産性が上がった結果として、より自分がやりたかった仕事やチャレンジしてみたいことに取り組める時間が生まれる。

この時間を増やしていかないと、デジタルゴリラのミッションである「日本人が『ウホッ』と働ける社会をつくる」ことは実現できません。

そして特に地方では、人材不足がより深刻な課題となっています。デジタル・DXによる業務効率化が最も求められている地域にも関わらず、最新技術の情報や導入ノウハウが十分に届いていない現状があります。首都圏では自分と同じレベルでAIを活用している人や企業も多いのに対し、地方ではまだ情報格差が存在している。この状況を改善し、AI活用を支援し、労働生産性を上げたいと思って事業を立ち上げました。

↑AX事業部のメンバー

──デジタルゴリラ独自の「共闘型支援」とは、どのようなアプローチなのでしょうか?

「共闘型支援」とは、クライアントと共に成果を出すために「共闘」するアプローチです。一般的なコンサルティングが戦略提案で終わるのに対し、私たちはチームの一員として手を動かし、成果を追求します。

このアプローチを採用したのは、お客様がデジゴリを選ぶ理由が、単なる技術力ではなく「デジゴリだから安心して任せられる」という信頼感にあると気づいたからです。

本当に大切なのは、技術を組織にどう浸透させ、インパクトを与えるか、つまり「組織をどう変えていくか」です。組織を変える力は、技術だけでは生まれません。人を感化させるコミュニケーション力、リーダーシップ、課題発見力など、アナログな動きが不可欠なんです。

AIがどれだけ進化しても、人と向き合うコミュニケーションや牽引力はAIには代替できません。これらを強みとして、コンサルタントとして指示を出すのではなく、パートナーとして共に考え、共に手を動かして成果を出す。それがデジゴリの「共闘型支援」です。

老舗印刷会社との二人三脚 AI導入現場の舞台裏

──具体的な導入支援について、印刷会社の株式会社ビー・プロ様との取り組みを教えてください。

まず前提として、ビー・プロ様とデジタルゴリラは2025年4月に業務提携を締結しました(詳細はこちら)。1891年創業、130年以上の歴史を持つ老舗印刷会社との本格的なAI導入プロジェクトです。

きっかけは、SENDAI DOT PROJECTというプラットフォームで僕が企画したプロジェクト『NEXUS AI』でした。仙台・東北地域におけるAI活用推進を目指すこの取り組みに、ビー・プロの営業課長である佐藤 竜郎様にお越しいただき、AIの可能性を感じてくださったことから始まりました。

──現場浸透のために工夫していることはありますか?

一番大切にしているのは「AIに、人が夢を見すぎないようにする」ということです。AIは万能ではないと最初にお伝えし、過度な期待を抱かせないようにしています。

もう一つ重要なのは、AI活用における責任の所在を明確にすることです。「AIがこう提案したから、そのまま実行した」といった他責思考を防ぐため、最終的な成果物への責任は必ず使用する人間にあることを強調しています。

分かりやすい例として、上司と部下の関係で説明することが多いです。部下が作成した質の低い資料をそのままお客様に提出して問題が生じた場合、「これは部下が作ったものなので」とは言いませんよね?

AIはあくまで業務を効率化する「道具」です。そろばんが電卓やExcelに変わったように、AIもその進化形であり、適切に活用することが肝要だと丁寧にお伝えしています。

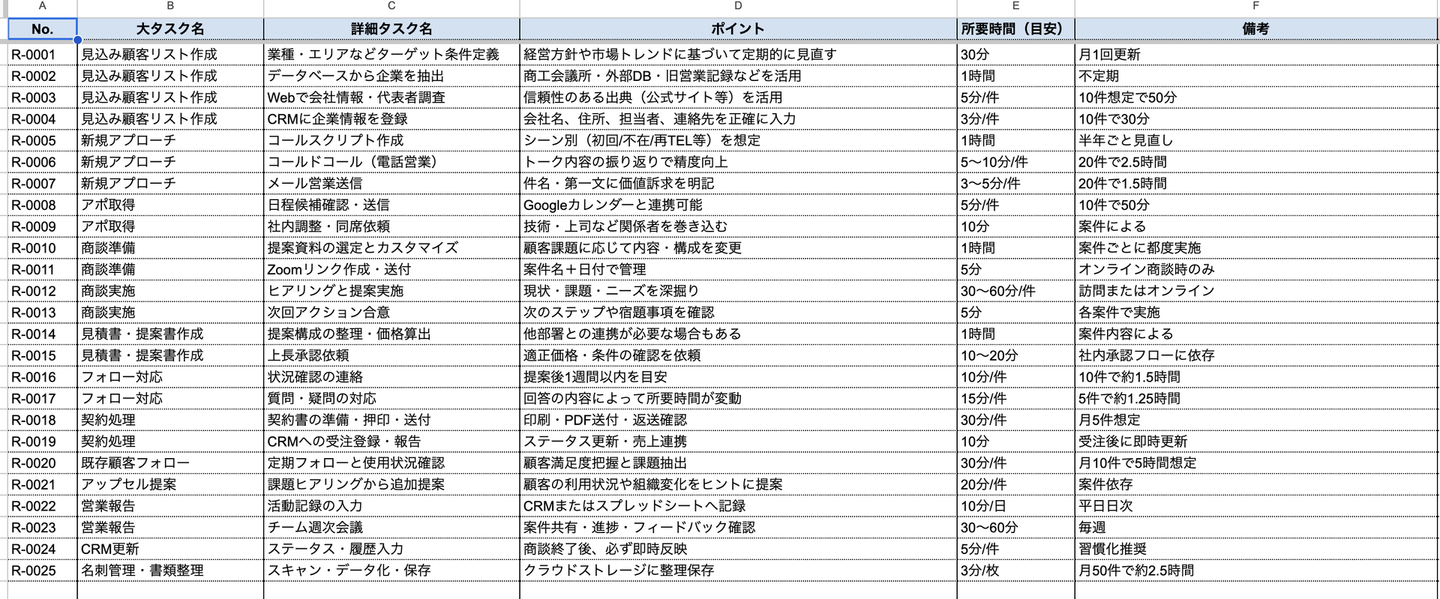

──業務効率化できるポイントを把握するために、「業務分解」という手法を用いているそうですね。

はい。業務分解とは、クライアントの日常業務を細かく分析し、どの工程にAIを導入すれば最も効果的かを特定するための手法です。

私たちは、対象チームや個人の業務内容、作業時間、最終成果物を詳細にヒアリングします。「資料作成に何分かかるか」「どのような形でアウトプットされるか」といった具体的な質問で業務全体を可視化し、業務分解シートを作成します。これにより、AI導入で最大の効果が期待できる部分が明確になるんです。

この工程を丁寧に行うことで、その後のAI導入がスムーズに進み、確実な成果につながります。

↑「業務分解」の一例

──現在の手応えはいかがですか?

導入支援開始から約2ヶ月という短期間で、すでに確かな成果が表れています。メール作成時間の大幅な短縮に加え、営業部の皆さんのAI活用理解度が飛躍的に向上し、業務で積極的に活用していただけるようになりました。

具体的な数値はまだ公表できませんが、業務効率化の効果を数字で実感いただけているという手応えがあります。

この成果の背景には、「共闘」の関係性があります。私たちは外部のコンサルタントではなく、ビー・プロ様と同じゴールを目指すチームの一員として活動しています。まるで同じ船に乗る仲間のように、共に課題を解決し、共通の目標に向かって機能する関係性を大切にしているんです。

月間700時間効率化への道のり 社内の失敗が生んだ導入ノウハウ

──自社での実践はどのように事業に活かされていますか?

すべてです!現在、デジタルゴリラでは役員・従業員7名で月間700時間の業務効率化を実現していますが、その裏にはたくさんの失敗がありました。

例えば、2024年4月頃から週に1度AI勉強会を開催していたものの、メンバーはAIで何ができるか、自分の業務にどう活かせるか分からない状態。僕が一方的に「AI使って!」と情報を発信し続けても、半年ほど誰も反応してくれませんでした。それが悔しくて、負けずに情報を発信し続けていたんですけど(笑)。これは完全に僕のアプローチミスです。

しかし、1年経った今、社内では全員が当たり前のようにAIを活用しています。この経験から、AI導入には約1年かかるというリアルな期間と難易度を肌で理解できました。自社で遠回りし、大量の失敗を経験したからこそ、クライアントには最短距離で効率的な導入支援を提供できているんです。

──失敗を活かす取り組みについて教えてください。

これらの失敗体験を整理して、社内のメンバー向けに「⽣成AI導⼊⽀援のリアルなしくじりと学び」というプレゼン資料を作成しました。私たちがどういう失敗をして今のアプローチに至ったかを共有することで、クライアントには同じ失敗を繰り返さずに済むようサポートしています。

失敗を財産に変える文化があるのも、うちの強みだと思います。

──「-TOHOKU-生成AIコミュニティ」の成果について教えてください。

2024年5月に立ち上げた無料のオンラインコミュニティです。2025年6月現在、205名の方に加入いただいています。

多様な方々とAIについて話す中で、地方と首都圏の情報格差を痛感し、「東北に特化したAIコミュニティがあれば、情報交換の価値ある場になる」とひらめきました。

立ち上げからわずか3日で100人以上が参加し、東北におけるAIへの関心の高さが明らかに。現在は、毎週のニュース配信や毎月の勉強会を通じて、東北のAIリテラシー向上に貢献しています。

コミュニティからは、協業パートナーとの出会いやAX事業部のメンバー採用にもつながっており、地域のAI活用促進という目標に向け、着実に成果を積み重ねています。

「みんなでウホウホしたいから」人材投資に込めた想い

──スタートアップでありながら人材投資に力を入れる理由は?

デジタルゴリラでは、「KPI進捗ミーティング」や「ストレッチ面談」など、メンバーの成長に大きく投資しています。その理由は、AI時代に対応した「ゴリラ集団」を作りたいからです。大量採用ではなく、一人ひとりが高い専門性と責任を持ち、何倍もの成果を生み出せる組織を目指しています。

AIの進化で、1人で5人分の仕事ができるようになる可能性を秘めています。それに伴い、一人あたりの責任も増しますが、責任とは「自由の総量」だと僕は考えています。責任を背負い、本気でコミットし成果を出せる人ほど、自由度の高い仕事を任せられるようになるでしょう。

自由度が高まれば高まるほど、人は「ウホっと」働けるようになります。僕は社内のメンバーみんなで「ウホウホ」したい。だからこそ、会社として人材投資を大切にしているんです。

──AX事業部で働く魅力について教えてください。

AX事業部は現在、正社員1名、業務委託6名という体制で運営しています。業務委託メンバーには、個人事業主や経営者など、AIとデジゴリの可能性を感じて集まったハイスキルな人材が多数います。こうしたプロフェッショナルと共に事業を推進できるのは、非常に魅力的だと思います。

もう一つの魅力は、最先端のAI活用スキルと、深いコミュニケーション能力を同時に身につけられることです。もちろんAIを徹底的に使うので、その利活用スキルや課題解決能力は格段に向上します。

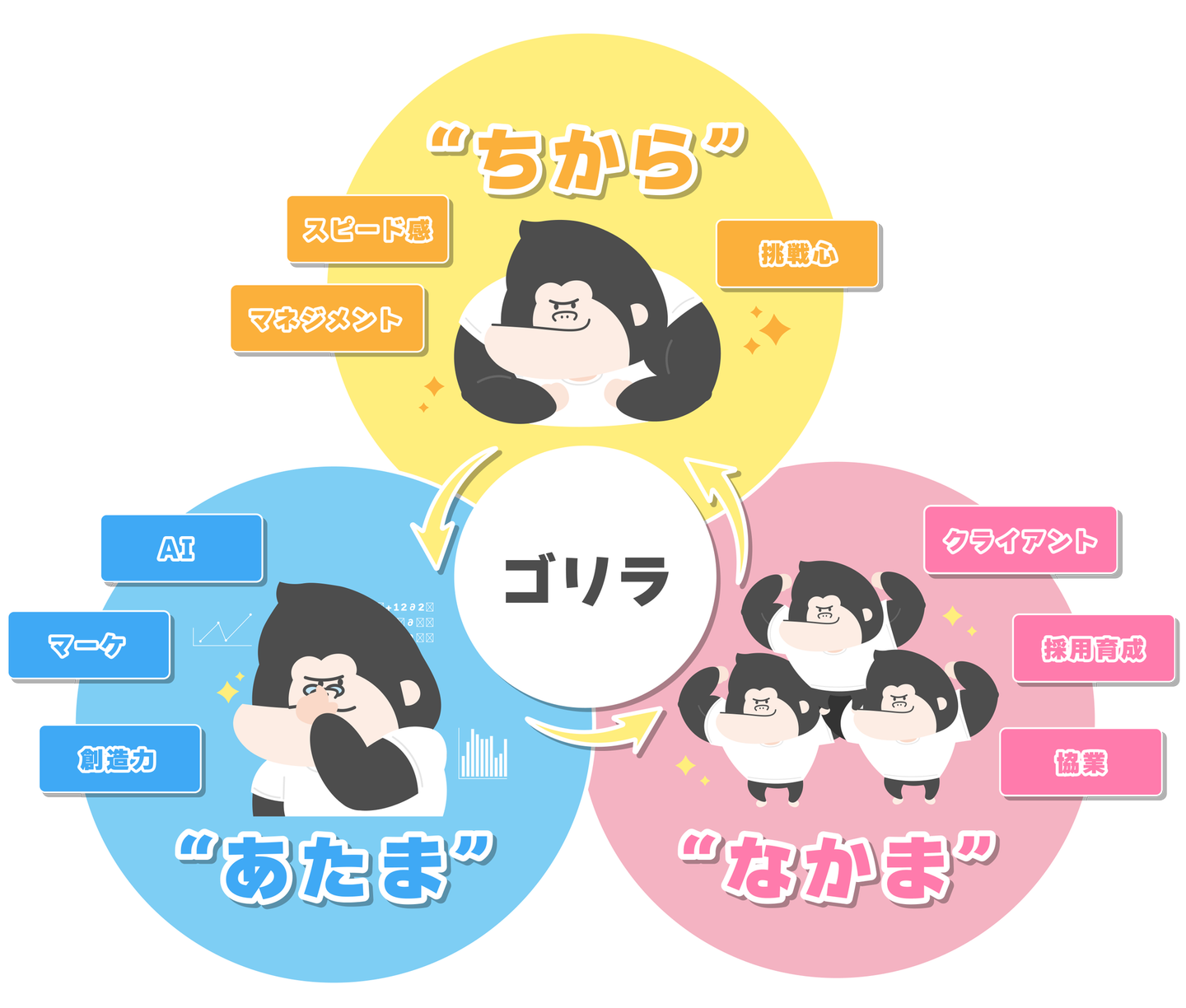

しかし、実はAIを使う時間以上に、人と向き合う時間の方が長いんです。だからこそ、AIが好きというだけでなく、人とのコミュニケーションを大切にできる人と一緒に働きたいですね。私たちは「ちから・あたま・なかま」という価値観を大切にしていますが、特に「なかま」を重視できる人が理想的です。

──今後の展望について教えてください。

まずは東北で一番を取りたい。そしてコミュニティも東北で一番大きなAIコミュニティにしたくて、とりあえず1000人を目指しています。その後、関東、関西、九州にもサービスを届けようと思っています。

「-TOHOKU-生成AIコミュニティ」では「東北を生成AIで豊かにする」というビジョンを掲げていますが、これはデジタルゴリラが目指す「日本人がウホっと働ける社会をつくる」というミッションと完全に繋がっています。

正解のない世界で、クライアントと共にゴールにくらいつき、本気で成果を出しに行く。そんな挑戦を一緒にしませんか?

/assets/images/19861808/original/a747c2a3-e681-4ff5-b336-d080829a5b23?1733219330)

/assets/images/19861808/original/a747c2a3-e681-4ff5-b336-d080829a5b23?1733219330)

/assets/images/19861808/original/a747c2a3-e681-4ff5-b336-d080829a5b23?1733219330)