「元ギャルのダンサー」のコンテンツ道。インプット・インサイト発掘・企画化をどう効率化する?

インフォバーンで働く社員へのインタビュー企画。今回はグローバルイベント「TechGALA Japan 2026」のコンテンツ統括・加藤好子(かとう・よしこ)さんに、同じ事業部所属のコンテンツディレクター・岡本がお話を聞きました。

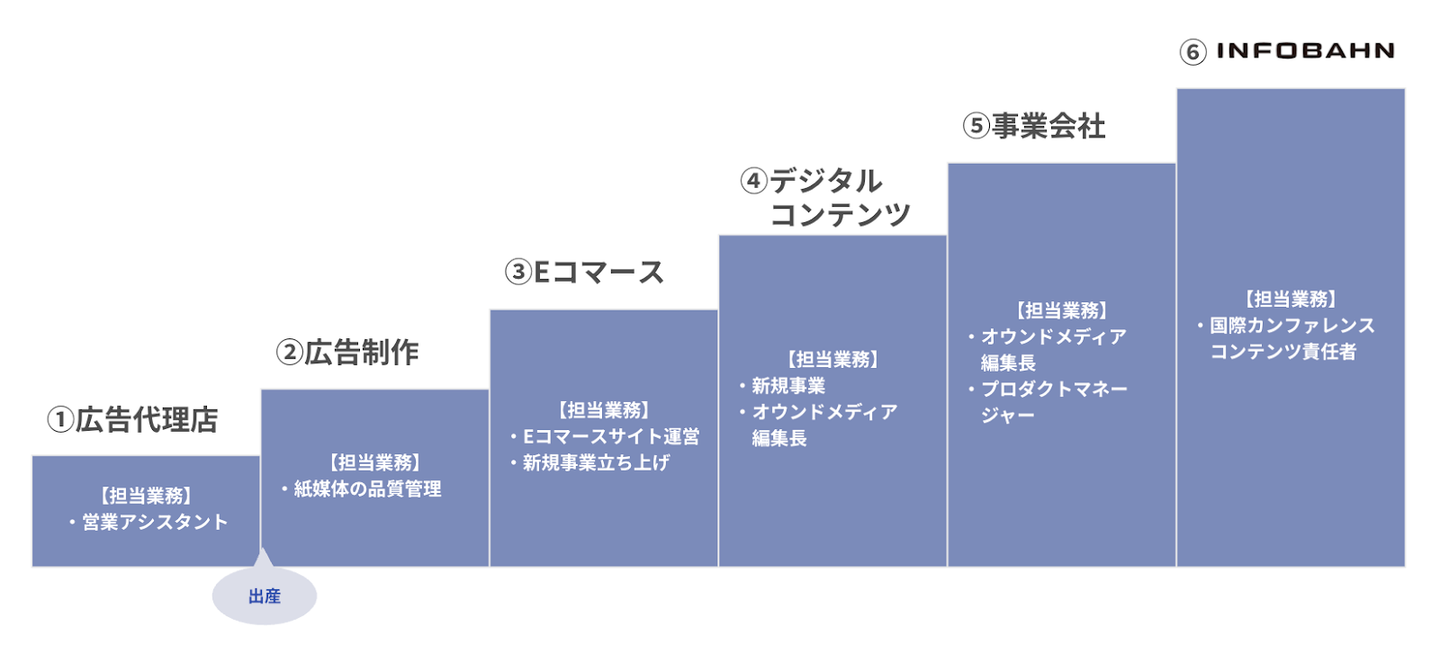

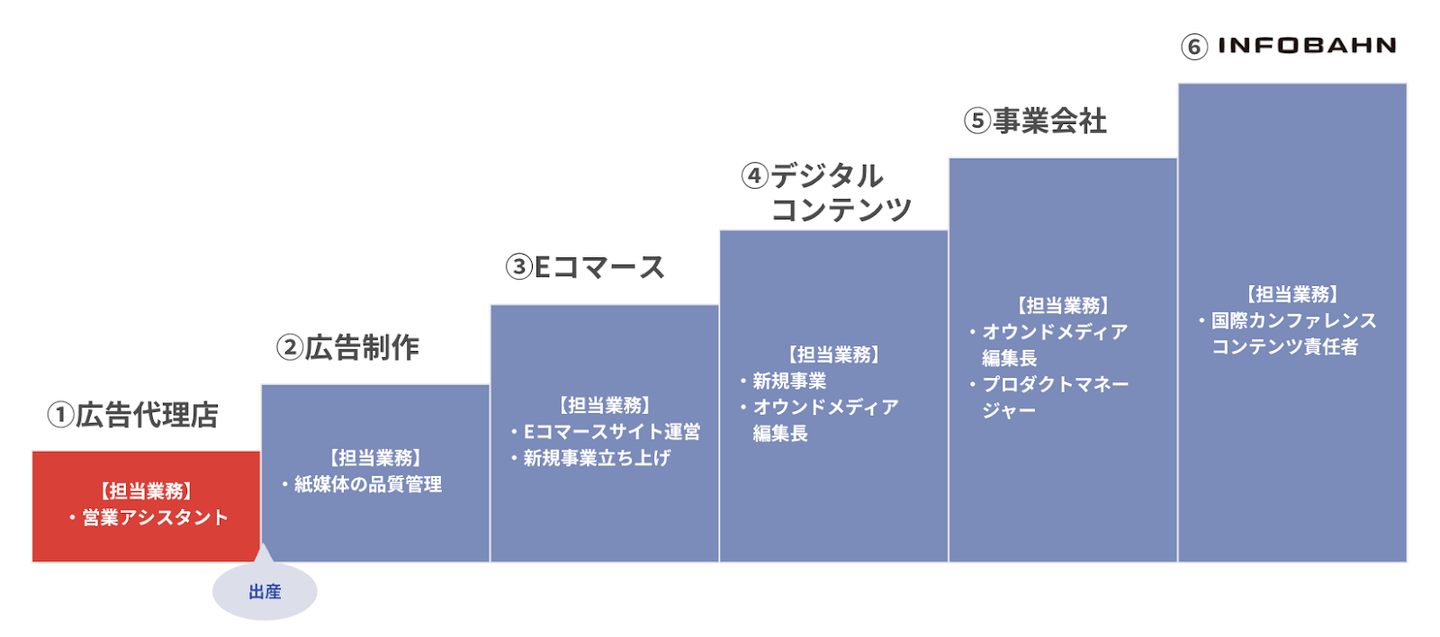

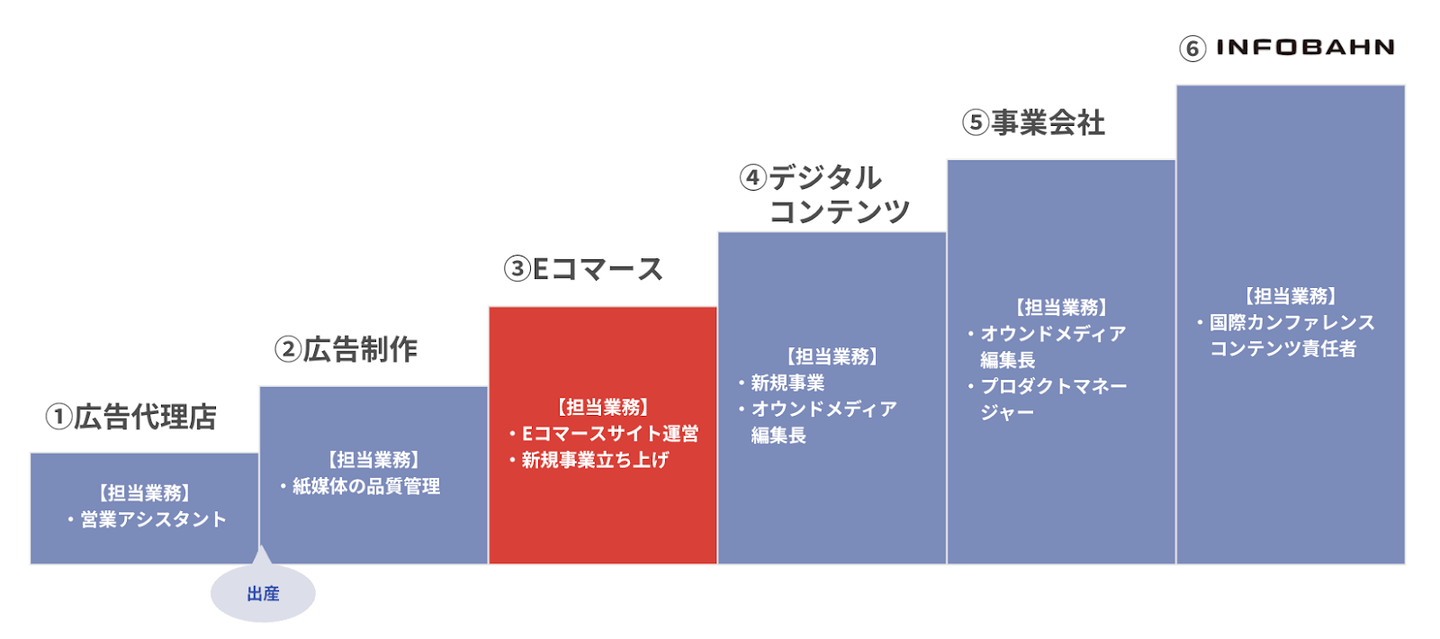

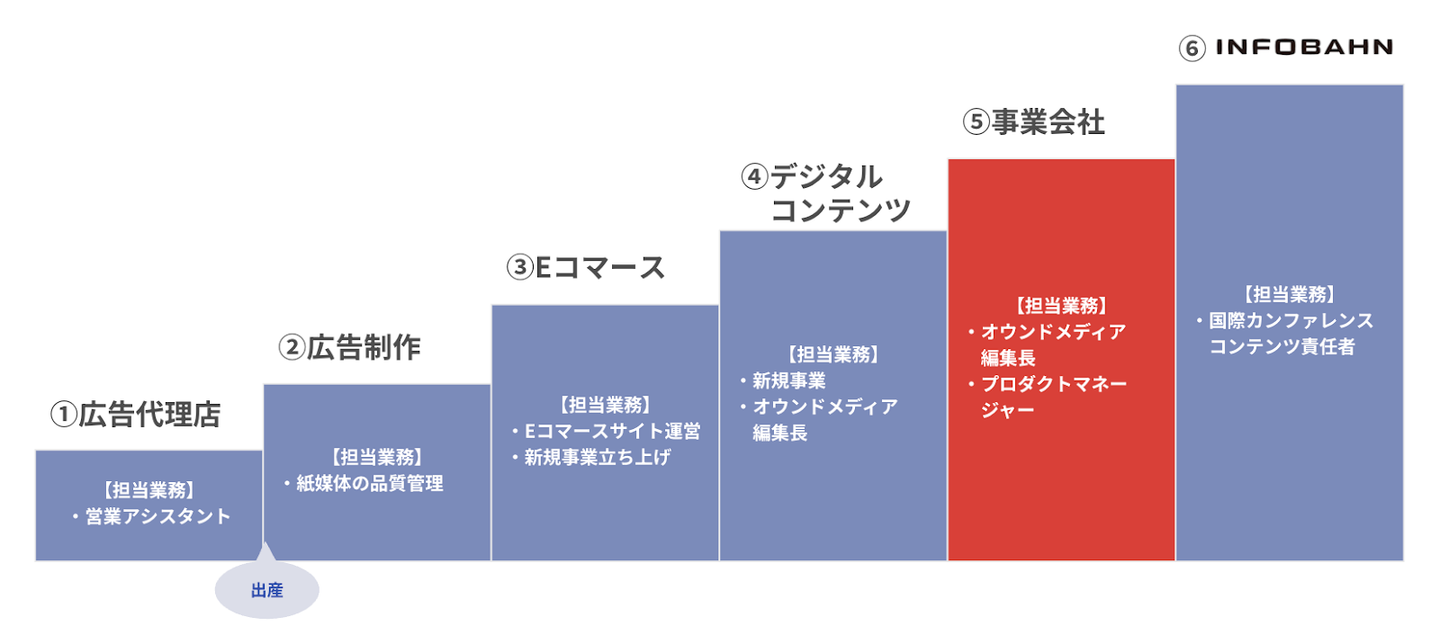

広告、Eコマース、事業会社等、幅広い業界を渡り歩き、営業、事務、MD(マーチャンダイジング)、編集長、プロダクトマネージャーなど、コンテンツを軸にさまざまな職種を経験した加藤さん。

その経歴を振り返りながら、「ギャル時代からの習慣を通した、ターゲットのペインの見つけ方」「国内外のスピーカーを束ね、グローバルイベントを執り仕切るうえでの業務効率化の極意」などの普段から意識していることや、多様なコンテンツの制作を指揮するインフォバーンのコンテンツディレクターに必要な要素などについて、お届けします。

<加藤好子さんのキャリアステップ>

【目次】

- 元ダンサー。 出産後に幅広い業界を渡り歩き、デジタルコンテンツの世界へ

- 何気ない日常の風景から、ターゲットのペインが見えてくる

- 入社直後に、グローバルイベント「TechGALA Japan 2025」のコンテンツ担当者に

- スピーディーな企画書作成のための、2つの基礎力

- 柔軟性をもって、クライアントと一緒にわくわくする力が大切

元ダンサー。 出産後に幅広い業界を渡り歩き、デジタルコンテンツの世界へ

──加藤さんはさまざまな業界・職種を経験したと聞きました。新卒として広告代理店に入社した際には、ダンサーとしても活動していたとか?

はい。娘が生まれた26歳頃までは、会社員とダンサーを兼業していました。

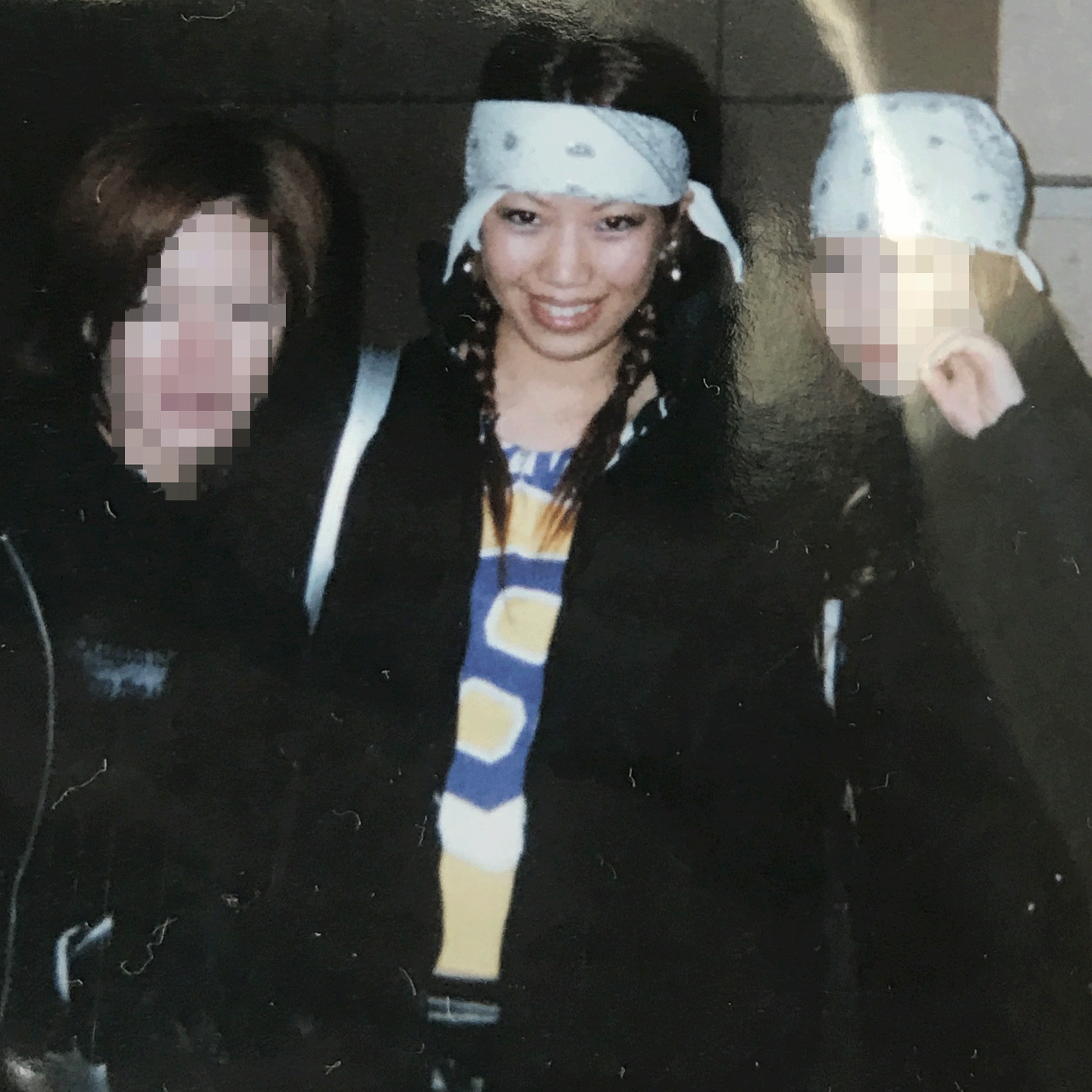

ダンサーをされていた当時の加藤さん。小学生の頃に、アメリカの女性R&Bグループ・TLCに憧れてダンスを始めたそう

──娘さんが生まれてからは、会社員と母親業の兼業にシフトしたのでしょうか?

そうですね。子育てが少し落ち着くまでの数年間は、大手人材サービス企業系の広告制作会社で、紙媒体の品質管理の仕事をしていました。主な業務内容は、分厚いガイドライン片手に、各部署が制作した原稿に不備がないかをチェックし、媒体としての品質を担保すること。ここで、メディアのコンテンツ制作のお作法を、徹底的に叩き込まれました。

しばらくして、今度はEコマースへ。自社Eコマースに関する業務に携わったほか、新規事業として雑誌社との共同Eコマースサイトのメンバーとして、協業プロジェクトにジョインしました。販売する商品をセレクトして、それを雑誌の誌面で紹介し、最終的に購入してもらえるよう、ユーザーの購入導線を設計していたんです。

──どのような記事を通して、誰に向けて、何を販売するのかという導線設計は、まさにコンテンツマーケティングの仕事ですね。インフォバーンのコンテンツディレクターの業務とも接点がありそうです。

そうですね。その後、デジタルコンテンツ企業に転職しました。最初は新規事業を開発する部署で、新規事業企画案を作成し実際に運用してみて、3か月で黒字化させられなければ打ち切るというサイクルを繰り返していました。

──なかなかにシビアな環境ですね。

はい。次から次へと企画案を作成する必要があったので、企画作成力のようなものは鍛えられたかもしません。週次で事業損益を計算して提出しなければならなかったので、コスト意識もだいぶ高まりました。「今このミーティングに割かれている人件費分の価値を生み出せているか」と気にかけるような感覚は、今でも残っていますね。

また、さまざまな新規事業案を作成するにあたり、インプットにはかなり力を入れていました。流行りのものからニッチな領域まで、網羅的に調べていましたね。

何気ない日常の風景から、ターゲットのペインが見えてくる

──加藤さんはふだん、どのようなインプットを行っていますか?

先ほどのデジタルコンテンツ企業に勤めていた2010年代中盤ごろは、CtoC(※1)の新規事業企画案を求められることが多かったので、たとえばメルカリやAirbnbなどの当時話題になっていたサービスやゲームは、ひと通り自分でも使ってみていました。

※1 CtoC:Consumer to Consumerの略。消費者同士が直接的にモノやサービスを売買するビジネスモデルを指す

また、企画のターゲットが好みそうなものは率先して体験してみるなど、日常生活のなかでもアイディアの種を集めることを重視しています。そうして、それぞれのサービスやコンテンツのニーズがどこに設定されているのか、使い続けたくなる動機は何かと分析するんです。

加えて、新規事業を運用するなかで、オウンドメディアを立ち上げて編集長を務めていたのですが、そこの編集部員には「電車やカフェなどで、メディアのターゲットに近い属性の人と居合わせたら、そこでどのような雑談がされているのか、聞き耳を立ててみて」と伝えていました。「その雑談のなかで話される悩みや不満から、ターゲットのペインが見えてくるから」と。

「自分以外の人がどのようなことを考えているのか」という視点を日頃からもつことは、コンテンツをつくるうえで大切だと思います。

──日常の風景のなかに、さまざまな企画案のヒントが隠れているんですね。そうした意識は、昔から強かったのでしょうか?

そうですね。思い返すと、私が10代だった2000年代前半頃は、まだ雑誌文化が盛んだったのですが、実は私自身、ファッションやメイクなどの雑誌をほとんど買ったことがないんです。

──いわゆる「ギャルブーム」の頃ですよね。加藤さんもギャルだったのでしょうか?

はい(笑)。道ゆく人がどんな格好をしていて、今何が流行っているのかを観察したり分析したりして楽しんでいるギャルでした。

──10代の頃からすでに、マーケティング的な視点をもっていたんですね。次の転職先である事業会社でも、オウンドメディアの編集長を務めていたとか?

はい。子育て関係のサービスを展開している企業だったのですが、自社メディアが立ち上がって間もない時期に入社し、編集部をつくる段階から、急ピッチで体制を整えました。東京・札幌などの拠点に、自社のライターを50人ほど抱えて、編集部員も7人ほど。新規事業立ち上げの経験が活きました。

それまでの担当メディアと比べると、子育て中の女性という自分に近い属性の読者に向けたコンテンツを扱っていたので、ターゲットのペインをより自分ごと化していたように思います。また後半はプロダクトマネージャーも兼任して、メディアを含めたブランドドメイン全体のプロデュースなどにも携わっていました。

メディアのグロース段階の当時は、スマホの急激な普及とともに、Webメディアの右肩上がりの成長が信じられていた一方で、「WELQ騒動(※2)」が起こり、コンテンツの品質や信憑性に疑問が投げかけられた時期でもありました。私は前職での品質管理の経験を活かして、発信するコンテンツの品質にはとても気を配っていました。

※2 WELQ騒動:2016年12月、DeNAが運営していた医療情報サイト「WELQ」がコンテンツの品質や信憑性への懸念から公開停止に至ったことをきっかけに、キュレーションメディアやバイラルメディア全体のあり方が問われるに至った一連の騒動

コンテンツの品質といえば、メディアの運営に携わりはじめた際に、『MYLOHAS』(現在は『マッシングアップ』に統合)や『ライフハッカー・ジャパン』など、インフォバーンのグループ会社であるメディアジーンが運営していたメディアをとても参考にしていましたね。コンテンツの品質や信憑性が担保されていたうえに、当時のメディアとして先進的で、憧れていたんです。

──インフォバーンに入社を決めた理由は?

これまでの転職の多くは知人からの紹介がきっかけだったのですが、今回は転職サイト上でオファーをいただいたことからでした。よく読んでいるメディアのグループ会社からのアプローチということもあり、うれしかったのを憶えています。

面接の後、執行役員と食事に行ったのですが、業務以外の話も楽しくできたのが決め手になりました。「最近K-POPにハマっていて」というような話題で盛り上がりましたね。そうしたフランクな雑談が違和感なくできるかどうかは、カルチャーマッチという意味でも、意外と重要だと思うんです。

あとは、今までとは少し違う環境で、やりたいことをできる企業で働きたいと感じていて、インフォバーンはそれを叶えられそうな場所だと思いました。

入社直後に、グローバルイベント「TechGALA Japan 2025」のコンテンツ担当者に

──2024年に入社されてすぐに、グローバルイベント「TechGALA Japan(※3)」の案件でコンテンツ担当者を務めたんですよね。初めて経験するタイプの業務はありましたか?

先に案件にジョインしていたグループ会社社員と2人でコンテンツを企画し、当日の進行までをリードしたのですが、行政の方々と密に連携するような業務は初めてでしたね。あとは海外の方も登壇するイベントだったので、世界情勢をふまえてアンテナを張ること、開催地の地場を意識して企画を進めていくことが大変でもあり、とても勉強になりました。

※3 TechGALA Japan:愛知県、名古屋市、一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、浜松市などで構成される、スタートアップ・エコシステムの形成を目指すための団体「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催するグローバルイベント。テクノロジーを軸とした多様なセッションプログラムや、最先端企業の展示ブースでの技術体験、ピッチコンテスト、さらにはハッカソンや名古屋市全体を巻き込んだサイドイベントなどを実施。初回である2025年度から、インフォバーンが委託事業者に採択され、イベントの全体統括に加え、コンテンツプロデュース、ハッカソン、制作、広報等を担当している

──特に大変だったことは?

あれほど規模の大きなイベントは未経験だったので、会場やステージの計画を整理する際、1日8ステージ、3ビル同時開催、という情報やスケジュールを捌ききるのには苦労しました。

またキーノートとスピーカー含めて約400人を一度にアサインしたことも初めてでした。企画書を1日30通ほど書く必要があったんです。かつて新規事業企画案を作り続けていた頃の経験も活きました。

──企画書を1日30通! 企画内容やアサイン候補者に関するインプットも含めてそのスピードで仕上げるのに、コツはありますか?

何かを効率化するには、それを支える基礎力をつけることが必須です。

スピーディーな企画書作成のための、2つの基礎力

基礎力①:多様なインプットを習慣化

1つ目の基礎力は、これまでの話ともつながりますが、インプットを習慣化すること。企画書をつくる段階で初めてインプットを行うのではなく、普段から多くの情報に触れておくなど、初歩的なベースを整えることを鉄則としています。こうしたマインドセットは、新卒社員の方に対しても、早い段階で伝えていますね。

休みの日もなるべくさまざまな場所へ出かけたり、移動手段にあえて自転車を選んで知らない道を通ったり。とにかく、知らないものは積極的に知る努力をする。SNSでさまざまな界隈のアカウントをフォローして、多様な領域をカバーしたタイムラインをもっておくなど、コンテンツディレクターとしてのベースを整えるのに必要なことは、すべて習慣化しています。

基礎力②:AIツールにもインプットを

効率化のための土台が仕上がったうえで、次に取り組むのが、AIツールを用いた効率化です。インフォバーンはGeminiとNotebook LMの有料プランに加入していますよね(2025年9月現在)。「TechGALA Japan」案件では業務効率化のためにも、これらのAIツールを積極的に活用するようにしています。

まずは「この記事やイベント告知ページは役に立ちそう。いつか何かの参考にできるかもしれない」と思ったら、ひとまず、すべてAIツールにインプットしておくんです。そうして、企画書に限らず、何かをアウトプットする際に、つくりたいものに即した指示を出すと、インプットしたデータからヒントが抽出されてくる。もちろんそのまま使うわけではなくアレンジしますが、最初のたたき台を作る手間はかなり省けます。

こうしたポイントを押さえるかたちで、ふだんからアウトプットの「準備のための準備」をしておけば、当時よりもAIツールが発達した今なら、もっとスムーズに企画書を仕上げられると思います。

──勉強になります。そうして無事にイベント当日を迎えたわけですね。やはり、やりがいは格別でしたか?

はい。あれほど感動したのは、人生で初めてだったかもしれないです。初回だったこともあり、「来場者数はどれくらいになるだろう」「会場がガラガラだったらどうしよう」と不安だったのですが、結果として、ほとんどのステージで客席が満員になりました。

立ち見客が生じるほどステージに人が集まり、オーディエンスのみなさんがステージを見つめる横顔、その表情がキラキラしていたり深く納得していたり、スピーカーに積極的に質問される方もいらっしゃったり。とてもエネルギッシュな空間が出来上がっていて、その熱気に包まれたときの高揚感と感動を、今でも忘れられないんです。

柔軟性をもって、クライアントと一緒にわくわくする力が大切

──そんな「TechGALA Japan」のコンテンツを今年も率いている加藤さんにとって、あらためて、インフォバーンのコンテンツディレクターに必要な要素は何だと思いますか?

「クライアントと一緒にわくわくする力」ですかね。対クライアントとしては、その施策がビジネスとして持続的に成立するかという視点が必須で、加えてインフォバーンとしては、介在価値がきちんと成立していること、あとは売上の部分も忘れてはいけない。両社のメリットをきちんと担保したうえで、双方がわくわくできるような、おもしろいものをつくる力が大切になってくると思います。

それと柔軟性。社会がこれだけ変動するなかで、その時流を汲むクライアントの意向も移り変わっていくと思います。そこをポジティブに受け入れて、適応していく柔軟性は大事ですね。

──それでは最後に、この記事の読者、インフォバーンに興味を持ってくださっている方へのメッセージをお願いします。

自分なりのわくわくすることを見つけたい人にはぴったりな環境だと思います。クライアントワークが中心なので、クライアントの意向やカラーに合わせなければいけない部分はありますが、そこで求められていることから外れなければ、ある程度自由に解釈して進める余地があるからです。

なので、今「仕事がつまらないな」「このまま今の仕事を続けるのかな」と悩んでいる人は、思いきってインフォバーンに来てみたらいいんじゃないかなと。

あと、インフォバーン社員は、みんなさまざまなコンテンツが好きです。そして制作するコンテンツの種類にもあまり制限がないので、オンライン・オフライン問わずいろいろなアウトプットに挑戦できる。多様なコンテンツが好きで挑戦したい人は、ぜひ一緒に、おもしろい仕事をしましょう。

/assets/images/16906515/original/f799e79e-41fb-41de-9cf2-49b4acb789d3?1707117080)

/assets/images/20491050/original/5622114b-e129-4c7e-9778-00a3f5388cb5?1752207083)

/assets/images/16906515/original/f799e79e-41fb-41de-9cf2-49b4acb789d3?1707117080)

/assets/images/16906515/original/f799e79e-41fb-41de-9cf2-49b4acb789d3?1707117080)