こんにちは、東急株式会社「URBAN HACKS」採用担当です。

URBAN HACKSは、交通事業を軸に不動産、生活サービス、ホテルなど多彩な事業を展開している東急株式会社が、街づくりにおけるDXを目的に、2021年7月より生まれた新組織です。現在、新たなイノベーションを生み出すべく、積極採用を進めています。

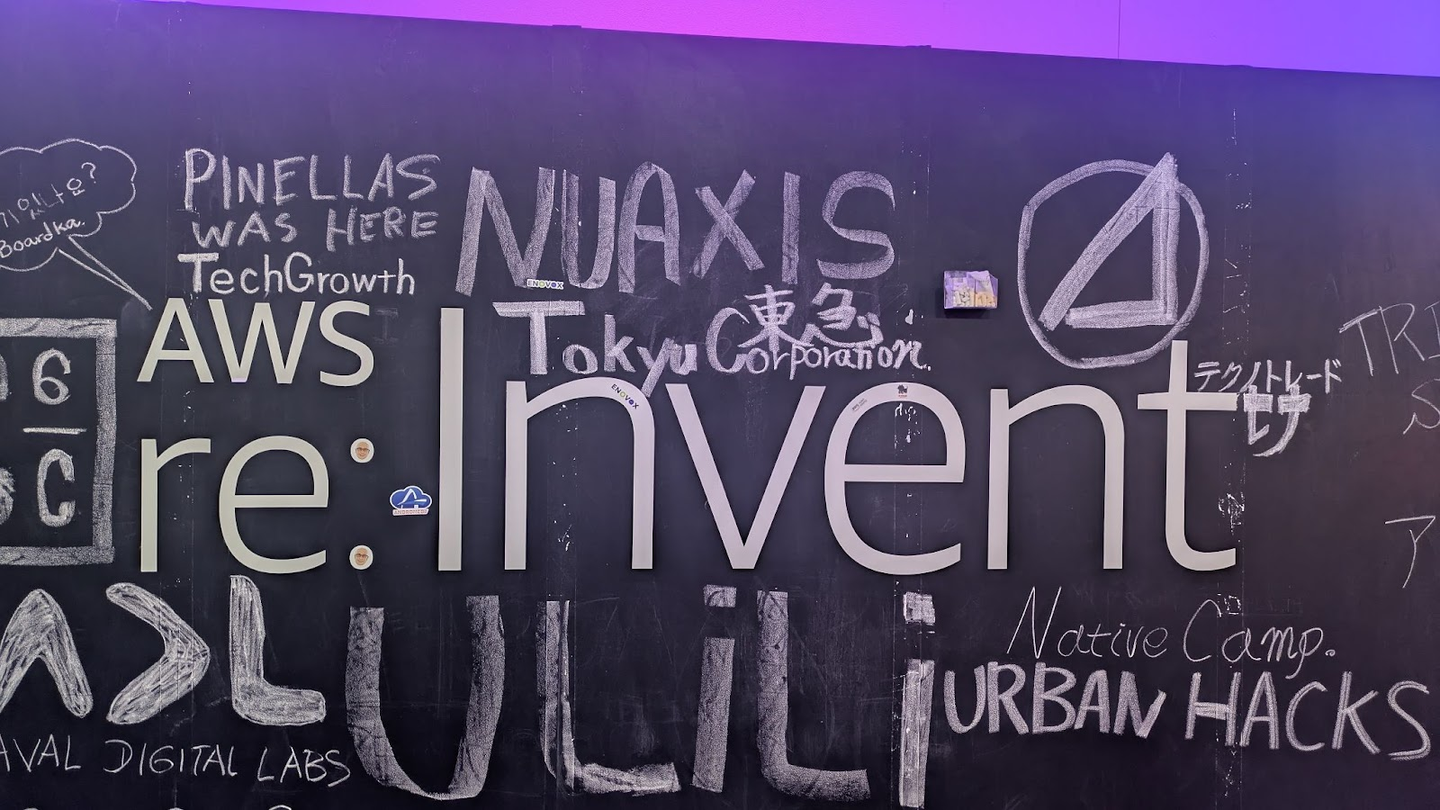

今回は、アメリカ・ラスベガスで行われたAWSのフラッグシップカンファレンス「AWS re:Invent 2024(以下、re:Invent)」の参加レポートです。URBAN HACKS初となるこの海外派遣に参加された野口慎吾さん・一杉孝之さんに、お話を伺いました。URBAN HACKSの技術学習への貪欲さと、新しい挑戦への協力的な社内体制が伝わってきました。

サステナブルな組織成長を目指し、URBAN HACKS初の海外イベント参加を実現

―re:Inventに現地参加することになったきっかけや、目的を教えてください。

野口:きっかけは、VPoEの宮澤が「行ってみたら」と言ってくれたことです。re:Inventについては、2年半ほど前…私が入社して半年経った頃から、一杉と「行きたいね」と話していました。ただ、当時は海外イベントへの参加はタイミング的にもなかなか難しかったんです。話が具体的に進んだのは、2024年でした。チームメンバーが増えたこともあり、宮澤が背中を押してくれたんです。ただ、海外派遣はURBAN HACKSで初めてだったこともあり、その目的と期待される効果について、社内向けに説明資料を作成し、自らも改めて「なぜ行くのか」を整理しました。

まず海外派遣の目的は、「海外で牽引される先端技術トレンドを取り込み、イベントで得た知見を社内外に発信することで、個人・組織を成長させ、開発組織を持続的に発展させること」です。期待される効果としては、「開発効果」「人材育成効果」「対外効果」が挙げられます。今回のインタビューも、採用や広報の面で「対外効果」が期待できると考えています。

これを踏まえ、re:Inventに参加した目的は「世界最大級のイベントに現地参加することで、AWSのロードマップを直接学び、現地の活気に触れること」「日本を含む世界中からの参加者との交流を通して、新しい発見をしつつ、コネクションを広げること」の2点です。具体的には、クラウドや生成AIの最新情報の収集や、同業または関連企業とのコネクションづくりなどを掲げました。

一杉:少し補足します。私も3年ほど前にURBAN HACKSに入りまして、当時は各プロジェクトの開発が始まった頃でした。それぞれのプロジェクトでクラウド環境を使う方針が見えてきたタイミングで、「クラウド利用に関する開発効率向上を目指す横断的なチームが必要」と考えて、横断チームを立ち上げました。そして、そのチームを運営して、ある程度軌道に乗ってきたところで、チーム内で「国内外のカンファレンスに参加して、最新技術を取得する取り組みも出来たら面白いね」という会話をするようになり、これまで国内のカンファレンスには参加していましたが、今回ついにre:Inventにも参加できた、という流れになります。

野口:re:Inventは、世界中から約60,000人もの参加者が集まる、AWSユーザーなら「一度は行ってみたい」と思うようなイベントです。お祭りのような要素がある一方で、セッション数は3,000以上も用意され、学び放題といえます。さらに、会場はラスベガスのメインストリート沿いにある6つのホテルを貸し切って開催され、その南北の全長は約5kmにも及びます。

一杉:開催期間も約1週間ありましたね。今回は、野口さんに生成AI領域を主に見てもらい、私はその他の領域も含めて全般的に見る、という分担で別行動方式でした。ただ、新サービスを早速使ってみるワークショップや、AWSのCEOなどが登壇するKeynoteは、特に現地の雰囲気を感じたいこともあり、2人とも参加しました。

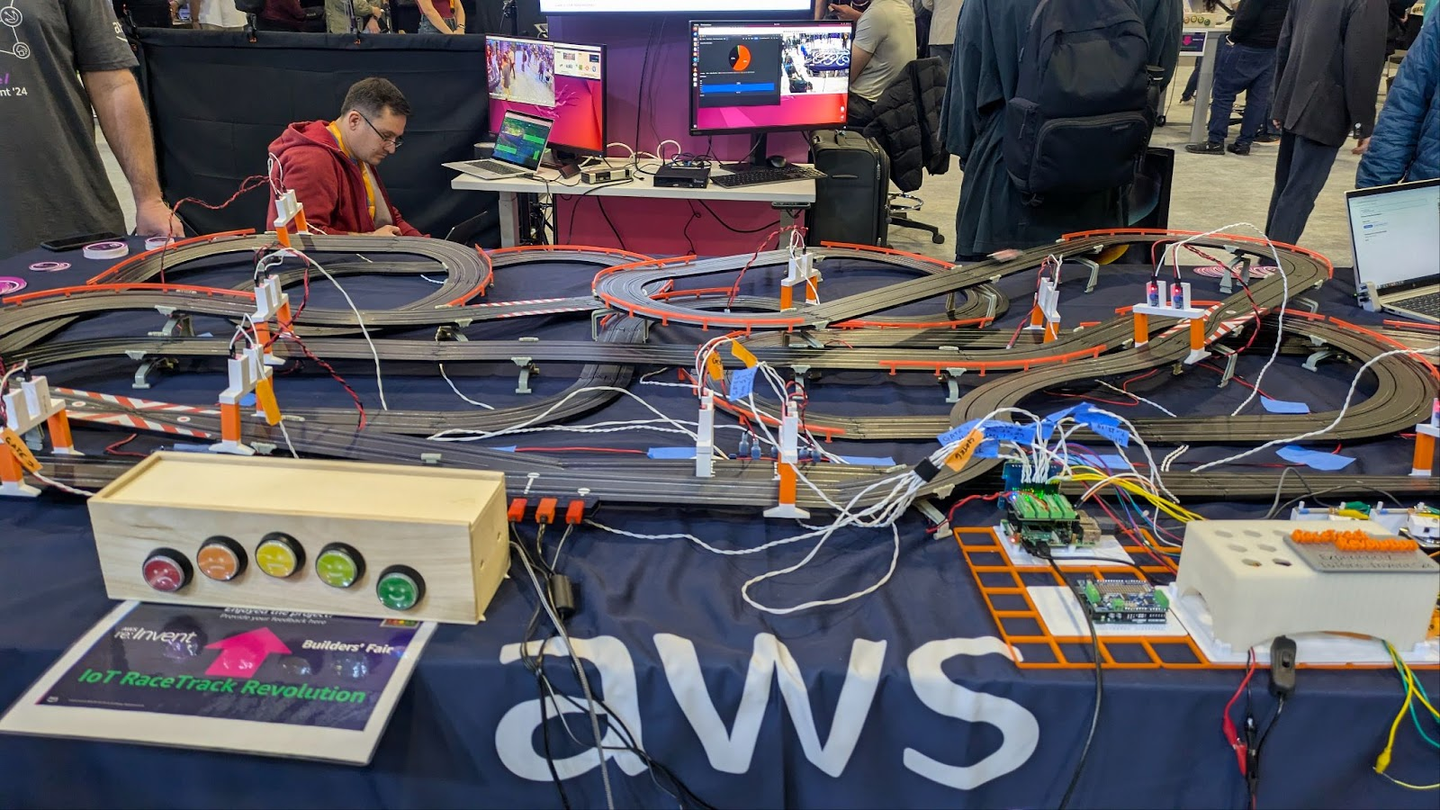

世界最速のワークショップに参加。AWSが注力する生成AIの勢い

―re:Inventの中で、特に印象に残ったセッションは何ですか?

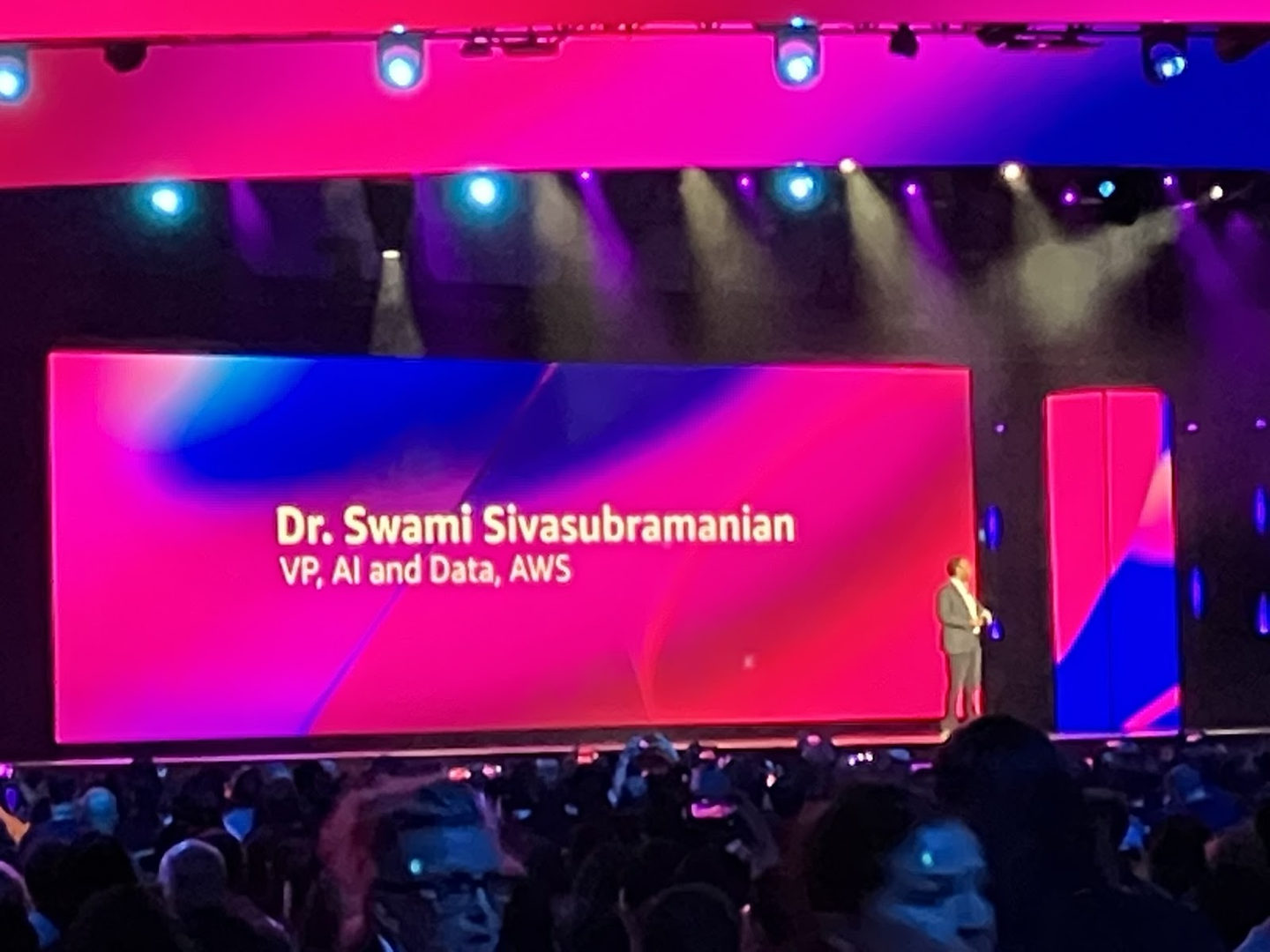

野口:やはりKeynoteと、新サービス発表後の Nova に関するワークショップが印象的でした。Keynoteは、AWSのCEOが新サービスを発表することもあり、ほかのセッションとはやはり雰囲気が違いましたね。新サービスが発表されるたびに、参加者が一斉にわっと沸いていました。この雰囲気を体感できたのは、現地に行ったからこそだ思います。

新サービス発表後のワークショップは、開発者自身が紹介してくれるセッションです。新サービスの情報は発表まで伏せられているため、ワークショップの名前も「NEW LAUNCH」という形になっています。発表と同時にワークショップが開放されるので、私はある程度予測して事前登録をしていました(笑)。世界最速のワークショップに参加し、ハンズオンで体験できたのは、現地ならではの貴重な経験でした。

一杉:技術トレンドに関して言うと、生成AI関係のセッションの多さが強く印象に残っています。他の技術領域のセッションを聞いても、生成AIと絡めた話がとても多かったです。AWSがいかに生成AIに力を入れているかを実感することができました。また、スポンサー企業のセッションや展示も、生成AIと絡めたものが多かったです。グローバルかつ最先端の場で、いかに生成AIへ投資されているのかを目の当たりにしました。

生成AI以外の技術領域で注目したのは、データ分析や機械学習の分野です。Keynoteでも「データとAI/MLを融合してビジネスに利用する動きが増えている」といった話があり、個人的にもこの潮流が強まることは想定していましたが、AWSもその流れに合わせて新サービスと新機能を発表してきたため、AWSからの次の一手が出てきたのだと感じました。

貴重な知見と熱量を、しっかり組織の学習サイクルに活かす

―他の参加者との交流の場はありましたか?

野口:会期中の夜には、ネットワーキング(異業種交流会)のパーティーが連日開かれていました。月曜日は、「APJ(Asia Pacific and Japan)on Tour」というアジア圏の参加者が集う公式の交流会があり、火曜日は近畿日本ツーリストさん主催の「Japan Night」という日本人向けの公式交流会に参加しました。水曜日はある企業様が主催する交流会に参加し、木曜日は後夜祭のようなパーティー「re:Play」でイベントを振り返りました。

―交流を経て、気付きや刺激を受けたことがあれば教えてください。

野口:皆さん、国内のイベントとはまったく違う熱量を感じました。技術的な話はもちろん、生成AIの話も多く出てきて、自分ももっと技術力を上げなければという刺激を得ることができましたね。海外かつカジュアルな要素もある交流会だったこともあり、会社の垣根を超えて「エンジニアとしてのあり方」のような熱い話もできました。初めてお会いした方々でしたが、「遠方から来た同志」と言う感覚で、前から知っているような仲間意識が芽生えました。名刺交換もしたので、セールスとしてのやりとりはもちろん、エンジニア同士のつながりも今後期待できるのではないかと思います。

一杉:AWSをあまり使ったことがない方も多く参加されていたことには良い刺激をもらいました。このイベントで初めてAWSを勉強する方や、AWSを利用し始めたばかりという方が、果敢に学びに来ていて、彼らの姿勢に「自分ももっと勉強しなければ」という思いになりました。その一方で、毎年re:Inventに来ている方々もいて、AWSの経験値を問わず一緒に話したり、ワークショップ形式で勉強したり、とても面白い空間でした。

―re:Inventで得た知見を、今後の開発や組織にどう活かしていきたいですか?

野口:今回得た知見をチーム内の勉強会に活かして、生成AIをはじめとする知識の底上げを図りたいです。生成AIの分野は変化のスピードが非常に早く、イベント後の1~2か月でまた劇的に流れが変わりました。たとえば「中国版ChatGPT」と呼ばれる「DeepSeek」をはじめ、 各国から新しいプロダクトがリリースされ、他のクラウドベンダーも追いつけ追い越せと猛スピードで動いています。こうしたトレンドにもチーム全員がついていけるよう、知識を深め、プロダクトに反映していきたいですね。

一杉:今回の海外派遣は、URBAN HACKSの開発に関係する技術を各自が学び、その知見を共有し、プロダクト開発に活かすという学習サイクルを促進するものだと感じています。URBAN HACKSの開発メンバーは皆それぞれ個人でも開発や勉強をしているので、組織単位でその知見を活かしていき、学習サイクルをより活発に出来ると良いかなと。今回は海外でのイベント参加でしたが、国内外問わず積極的にイベント参加してほしいですし、そのハードルが下がってくれるといいなと思います。

チャレンジングだけど軸はぶれない。前向きで「やりやすい」職場

―今回のイベント参加にあたり、社内での協力体制はいかがでしたか?

野口:皆さんとても後押ししてくださり、そのおかげで今回re:Inventに行けたと思っています。チケッティングなどの手配含め、バックオフィスの調整も手厚くサポートしていただきました。

一杉:急遽決まったうえに、海外イベントへの参加自体も組織初だったので、バックオフィスの皆さんの協力には本当に感謝しています。

また、帰国後も、皆さん非常にサポートしてくださってうれしかったです。どういう報告を誰にすべきか、というところからバックアップしてもらえて、滞りなく進められています。さらに、現段階で報告会を2回開催したのですが、大勢の方が「内容が気になる」と聞きに来てくれました。そういう協力的かつ知的好奇心の高いURBAN HACKSの雰囲気にとても助けられました。

―今回の海外派遣を通して感じた、「URBAN HACKSで働く魅力」があれば教えてください。

野口:改めて非常にいいなと感じたのは、「まずやってみよう」という雰囲気があることです。今回の海外イベントへの参加も、誰ひとり「ダメ」とは言いませんでした。普段の開発現場でも、「まずチャレンジしてみて、その後に考えよう」「やってみないと分からないよね」という雰囲気があります。さらに、やってみるだけで終わらず、振り返りもしっかり行うんです。URBAN HACKSには、経験を積んできた人が多く、皆「振り返りまでやること」がDNAに刻まれています。そういったメンバーが多いことも、大きな魅力だと思います。

一杉:今回、皆が「プロダクトへの還元」「組織の未来へつなげること」を常に意識して、そこへ向けて動けていたのがとても良かったです。イベントへの参加自体を目的にしてしまうのではなく、「ユーザーに価値を届ける」という軸をぶらさずに進められたのは、組織として本当に魅力的だと感じました。

野口:さらにメンバーは皆、技術習得に対してとても前向きですよね。そして、その技術を還元する際も、単にアウトプットを出すだけでなくユーザーへのアウトカムを意識する人が多いと感じています。そんな人がジョインしてくれると、本当にうれしいですね。

/assets/images/7371235/original/ac68c7a5-3d66-437c-82a8-49a3e84d012c?1759451536)

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)

/assets/images/7179385/original/575840e0-04e1-4ae9-82c9-7b849b0a54f5?1626072058)