- Project Manager

- Pythonエンジニア|リモ可

- Others

- Other occupations (15)

- Development

- Business

- Other

AI技術の進化は止まるところを知りません。次々と新しいツールやモデルが登場し、「一体何がどうなっているんだ?」と情報の波に飲まれそうになっている方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんな目まぐるしく変化するAIの最前線について、弊社代表の岡田とエンジニアの秋月が語り合いました。

自然言語でアプリが作れる「Gemini AI Studio」の衝撃から、天才的な動きを見せるAIエージェント「Manus AI」、そして発表されたばかりの「GPT-o3 Pro」まで、リアルな使用感や今後の可能性をカジュアルな対談形式でお届けします。この記事を読めば、AIの「今」と「これから」がきっと見えてくるはずです。

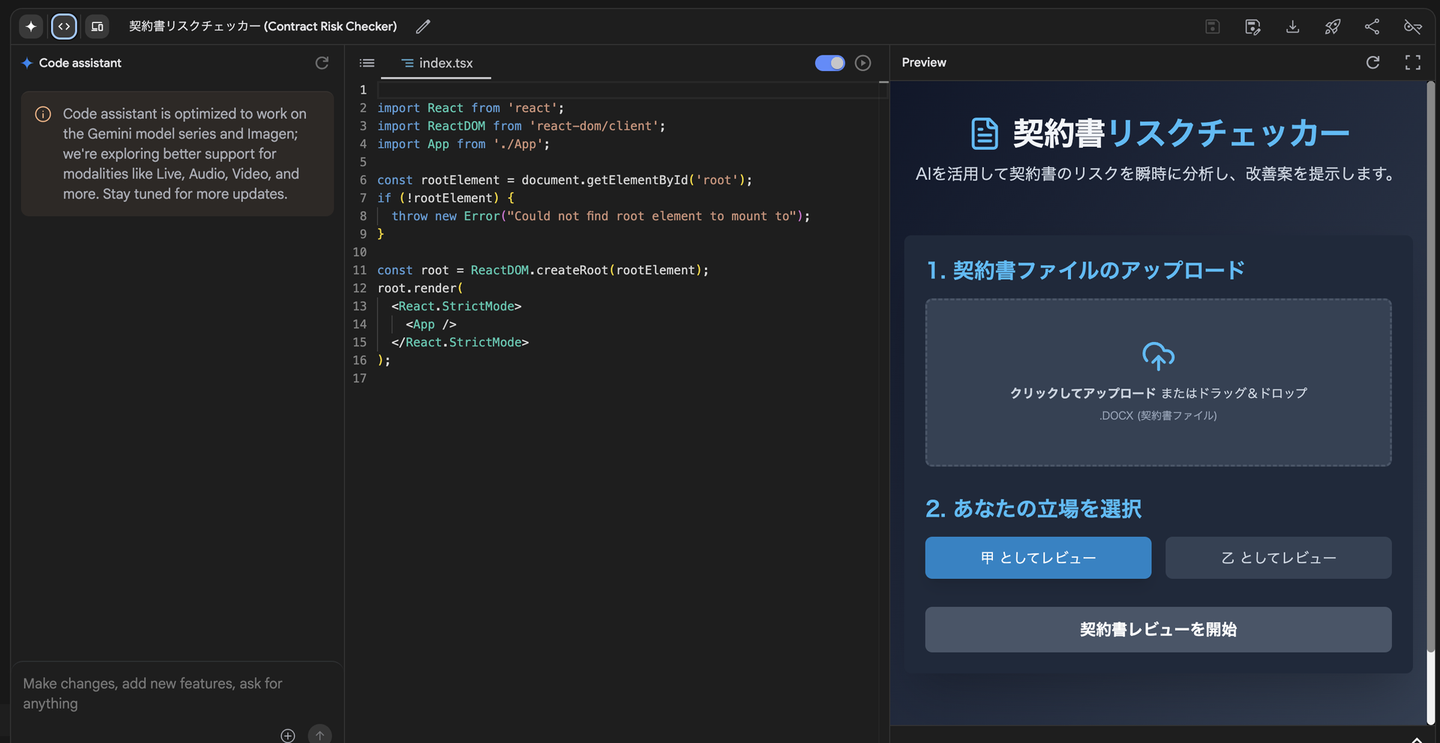

自然言語でアプリが作れる!「Gemini AI Studio」の衝撃

岡田:最近、いくつか試しているAIツールがありまして、今日はその中でも特に面白かった「Gemini AI Studio」についてお話ししたいです。これはOpenAIのPlaygroundのような開発者向けの環境なのですが、自然言語を打ち込むだけでアプリケーションを作ってくれる「Build」という機能がSNSで話題になっています。

秋月:クラインのようですね。

岡田:ええ、クラインに近いですね。しかし決定的に違うのは、Webアプリがその場で表示されて、すぐに使える状態でデプロイまでできてしまうことです。APIキーもプリセットで入っているようで、本当に手軽です。例えば、「契約書のWordファイルをアップロードしたら、リスクをレビューしてくれるツールを作ってください」とお願いするだけで、推論を働かせてコードを生成し、アプリを完成させてくれます。

秋月:すごいですね。クラインより良いかもしれません。

岡田:たたき台としては本当に優秀です。ただ、AIによくあることですが、そこから機能を追加しようとすると途端に動かなくなることがあります(笑)。また、同じ指示でも毎回UIが変わったり、レビューの出力形式が違ったりと、少しブレがありますね。PDFを読み込ませるツールも作りましたが、なぜか10ページまでしか読み込めない、といったこともありました。

秋月:なるほど。

岡田:YouTubeの動画を要約するアプリも試したのですが、「YouTubeにアクセスできないため不可能です」と断られてしまいました。まだ外部サービスとの連携は発展途上のようですね。純粋にLLM単体で完結できることしかできない、という印象です。SEO記事のジェネレーターも作りましたが、競合記事を参考にする機能はうまく動きませんでした。

秋月:それでも、このレベルのものが一瞬で出来上がるのは驚異的ですね。ジュニアエンジニアの仕事は、いよいよ危なくなってきたかもしれませんね。

岡田:通り越している説までありますよね。

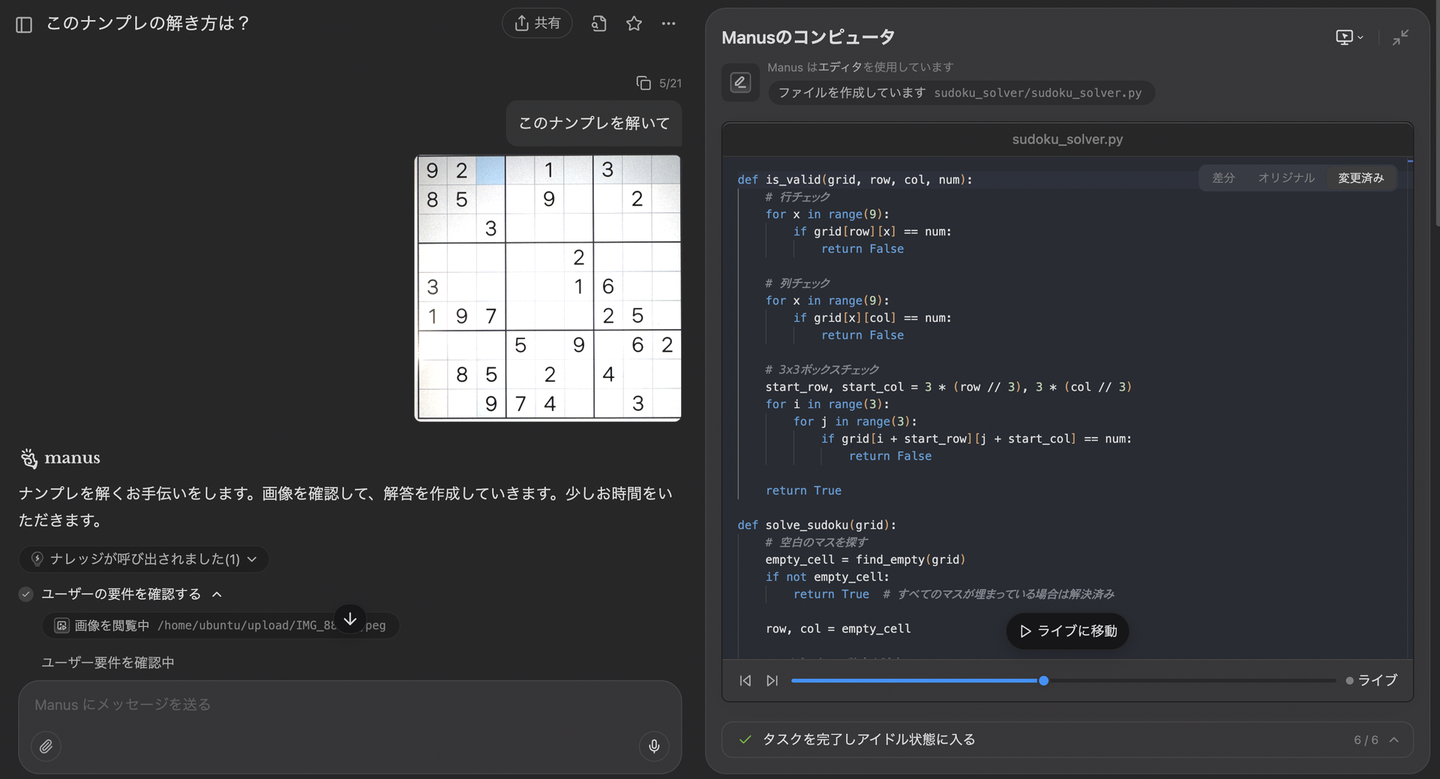

天才プログラマー?AIエージェント「Manus AI」の実力

岡田:次に紹介したいのが、世界初の汎用AIエージェントと謳われている「Manus AI」です。これもまた、すごいですよ。

秋月:話題になっていましたね。

岡田:サンドボックス環境のUbuntuが起動して、人間のようにタスクを分解し、一つひとつ実行してくれます。以前、ナンプレを解かせてみたところ、GPT-o3が20分かかった問題をたったの5分で解いてしまいました。Pythonコードを自動生成して、検証までしてくれます。

秋月:タスクを分解して、自分で考えて進めていく感じが人間のようですね。Pandasをインストールしたり、ディレクトリを移動したり、コマンドを自由自在に使いこなしています。

岡田:そうなのです。データの正規化や分析など、プログラムで解決できそうなタスクは特に強いという印象です。おそらく裏側のモデルはOpenAIのものだと思いますが、Ubuntu上で自由に動けるため、他のツールより柔軟性が高いのかもしれません。開発タスクをお願いした際は、さすがに完成はしませんでしたが、必要な機能をWebで検索し、ブラウザを自動操作しながら情報を集めていたのには驚きました。

秋月:コーディングや使い捨ての分析アプリ作成には、かなり使えそうですね。

動画生成AIの現在地と、OpenAIの驚異的な成長

岡田:動画生成AIも触ってみたのですが、こちらはまだまだ発展途上かと思います。Runwayというツールで、生成した画像をもとに動画を作ってみましたが、正直、見ていられないレベルのものも多いです(笑)。前後の文脈やシーンの繋がりがカオスになりがちで。

秋月:映画制作での活用が期待されていますが、まさにその「一貫性の欠如」が大きな課題だと聞きます。シーンごとの整合性を保つための中間言語を開発するような研究も進んでいるようですね。

岡田:そういえば、OpenAIの収益が100億ドルを超えたとのことです。ウィークリーアクティブユーザーは5億人、有料ビジネスユーザーは300万人だとか。とんでもない成長スピードですよね。

秋月:すごいですね。評価額は売上の30倍と聞きましたが、もはやバグのような数字です。

岡田:売上規模で言うと、日本のトヨタが年間約50兆円です。今のOpenAIはその1/30程度ですが、5年後にはGoogleの1/3ぐらいまで迫るという予測もあります。変な売上ではなく、きちんとサブスクリプションで収益を上げているのが強いですね。

RAGのコモディティ化とLLMの使い分け

岡田:AIの進化によって、以前は専門家の領域だったRAG(検索拡張生成)も、かなりコモディティ化してきたように感じます。GoogleのNotebookLMを使えば、市の職員がFAQ対応を自動化する、といった事例も出てきています。

秋月:ChatGPTもGoogleドライブと連携できるようになりましたからね。社内規定のPDFを全てドライブに入れ、社員からの質問はAIに任せる、という運用も簡単に実現できてしまいます。

岡田:そうなると、どのツールを使うかという話になりますが、秋月さんはどう思われますか?

秋月:正直なところ、ツールが多すぎてユーザーは「どれでもいい」と感じ始めているかもしれません。最終的には、Microsoft製品との連携が強いCopilotや、Google Workspaceに深く統合されたGeminiのような、既存のエコシステムに乗っているものが有利になる気はします。

岡田:確かにそうですね。モデルの性能で言いますと、GeminiはEQ(心の知能指数)が高く、ビジネス文書のような自然な文章がうまい。一方でGPT系はIQが高く、論理的な思考やプログラミングが得意。このような棲み分けはありそうですね。

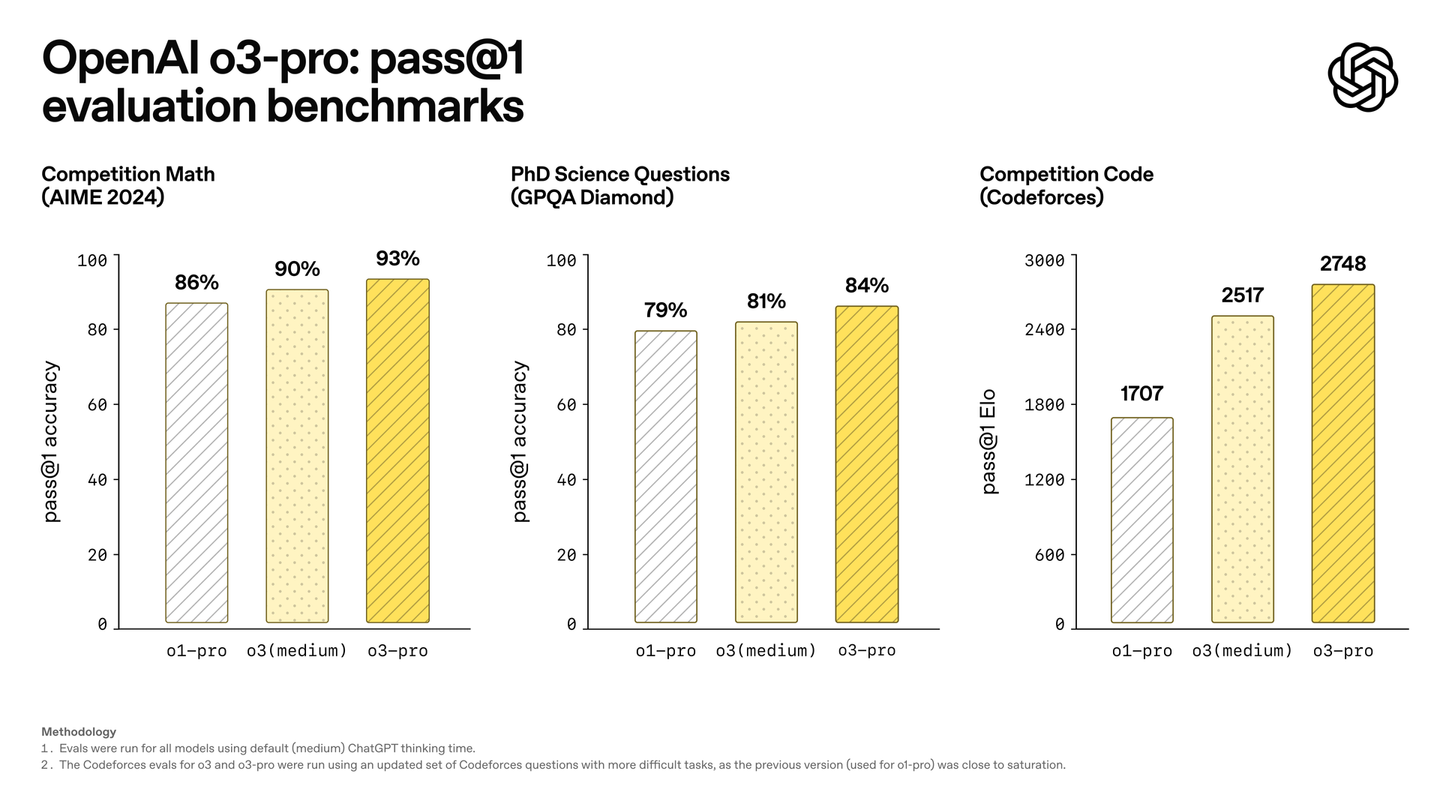

最新モデル「GPT-o3 Pro」は何がすごいのか?

岡田:そして最後に、先日発表されたばかりの「GPT-o3 Pro」です。学術的なベンチマークによると、プログラミングや数学の分野でGPT-o3を常に上回っているとのことです。

秋月:賢くなった分、速度が気になりますね。SNSでは「遅くて使い物にならない」という声もすでに見かけます。

岡田:確かに、デモ動画を見たら1つの回答を出すのに10分ほどかかっているものもありました。これでは実用的とは言えませんね。画像生成もできないようですし。

秋月:マイナーなプログラミング言語のように情報が少ない分野では、より大規模なモデルの方が正確なコードを生成してくれる可能性はありますが…。時間のかかる重いタスクを夜間にバッチ処理させるような、AIエージェントでの活用なら可能性があるかもしれません。

岡田:なるほど。コーディングであれば、最近評価が高いClaudeの方が良いかもしれませんね。CLIツールも出てきて、プログラミング領域にかなり力を入れている印象があります。

秋月:GPT-o3 Proは、今のところ「非常に高い精度が求められる特定の論理的問題を、時間をかけてでも解かせたい」といった限定的な用途になるのかもしれませんね。

まとめ

AIの世界は、まさに日進月歩。今日話した内容も、数ヶ月後には古い情報になっているかもしれません。

Gemini AI Studioのように誰もが開発者になれるツールが登場する一方で、Manus AIのような自律型エージェントが専門的なタスクをこなし、GPT-o3 Proのような超高性能モデルがさらに論理の壁を突破しようとしています。

私たちはこれからも、これらの技術を実際に触って試し、その可能性と限界を見極めながら、面白い未来を創っていきたいと思います。

用語集

- Gemini AI Studio: Googleが提供する、AIモデル「Gemini」を試したり、それを利用したアプリケーションを開発したりできるプラットフォーム。

- クライン (CLINE): AI駆動開発を実現するエディタ。

- Manus AI: ButterflyEffect社が開発した汎用AIエージェント。ユーザーの指示に基づき、自律的にタスクを分解・実行する。

- Runway: 動画編集や動画生成など、クリエイティブ向けの機能が豊富なAIプラットフォーム。

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): AIモデルが回答を生成する際に、外部のデータベースやドキュメントから関連情報を検索し、その内容を基に回答を作成する技術。

- NotebookLM: Googleが提供するAI搭載のノートツール。アップロードした資料の内容に関する質問に答えたり、要約を作成したりできる。

- Claude: Anthropic社が開発したAIモデル。特に長い文章の読解や生成、コーディング能力に定評がある。

- GPT-o3 / GPT-o3 Pro: OpenAIが開発した最新のAIモデルシリーズ。Proはさらに高性能なバージョン。

/assets/images/10891532/original/693ec57f-844e-42b8-a48e-a3cf9171ab7f?1666171497)

/assets/images/10891532/original/693ec57f-844e-42b8-a48e-a3cf9171ab7f?1666171497)

/assets/images/10891532/original/693ec57f-844e-42b8-a48e-a3cf9171ab7f?1666171497)