株式会社バイウィル 取締役CSO兼カーボンニュートラル総研所長の伊佐陽介です。

この度の資金調達に際しまして、株主の皆様、そして日頃よりお力添えをいただいている全ての関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

前回は、代表取締役社長の下村が、我々がGX・脱炭素の世界で目指していくビジョンや世界観についてお伝えさせていただきました。今回の記事では、そのビジョンをどう実現していくかという手段として、私が立ち上げた「カーボンニュートラル総研」で目指していくことをお伝えさせていただきたいと思います。

そもそもことのはじまりは・・・

取締役CSO 兼 カーボンニュートラル総研 所長 伊佐陽介

2023年4月に、ブランディングに特化した経営コンサルティング会社であるフォワードと、国内外クレジット・証書の仕入れ販売に特化したWaaraが統合され、株式会社バイウィルは誕生しました。

実は、それに先立って2022年末、統合に向けた2社トップ(現CEOで、当時Waaraの社長だった下村さんと、現CSOで、当時フォワードの社長だった私の二人)で、統合するのか?そして、統合するとしたらどんなパーパスや戦略を描くのか?について、丸一日議論の時間をとりました。お互いに、喧々諤々と長時間の議論が行われるものかと思っていましたが、1時間もかからず終わってしまったことをよく覚えています。

それは、二人の意見が、元より非常に近しいものだったからに他なりません。今でも、採用面談や新規入社者への初期インプットで、必ずこの話をしています。

統合、そして社名・パーパスに込めた想い

パーパス「ずっと愛される日本を。意志の力で。」

- 私と下村さんが子供の頃には、誰に教えられるでもなく感じていた、「日本は、世界をリードする国だ」という誇りと愛着。事業を通じて、それを再び醸成したい。そして後世に、誰もがより前向きに自分らしく動ける世界を残したい。

- テーマはサステナビリティ。新しい領域であり、日本がしばしば非難されたり揶揄されたりするからこそ、サステナビリティのレベルを世界トップ水準に押し上げたい。

- しかし、それではまだ広すぎる。2030年まで、この領域で最も状況と資金が大きく動く=ベンチャーである我々にチャンスがあるのは脱炭素領域。ここにまずは集中すべき。

- だが、それでもまだ広すぎる。統合するのなら、フォワードともWaaraとも違う、新たな成長の新機軸を。我々にしかできないことをやって、社会的インパクトと事業成長を最大限高められるような事業をやろう。

- 日本の(世界も)脱炭素はオントラックと言われるが、このまま目標達成し続けるのは困難。特に大手企業は、既に限界を感じ始めている。目標達成のためには、カーボンクレジットや証書によるオフセットが必須。

- にもかかわらず、日本のコンプライアンスクレジットであるJ-クレジットもJCMも在庫不足で、圧倒的需要過多になるのは目前。

- ならば、軸は「環境価値」。カーボンクレジットを中心とした環境価値を創出し、活用し、環境と経済が両立する、日本ならではの、日本だからこその世界観を実現しよう。

- まずは、「カーボンクレジットメイカー」になろう。それが独自のポジションにも繋がり、事業としての競争優位にもつながっていくはず

- きっと状況は変わり続け、「正解」も変わり続ける。でもだからこそやりがいがある。まだ見えない「正解」を見出し、意志の力でカタチにして、世の中に広げていこう

1時間にも満たない話し合いの中で、概ねこのような合意がなされ、統合の意思決定がなされました。そして、それから間もなく、「バイウィル(By Will:意志の力によって、未来を創る)」という社名と、バイウィルが掲げるパーパスである「ずっと、愛される日本を。意志の力で」が定められました。両社の社員にとっては急すぎる展開だったと思いますが(笑)、ある意味、これ以上なくスムーズに、スピーディに両社の統合はなされた訳です。

全力で環境価値の「創出元(創り手)」と「需要家(買い手)」に向き合って。見えてきた「壁」は・・・

そこからは、まさに模索の連続でしたが、幸いにも、バイウィルの「完全成功報酬型クレジット創出支援」というサービスが多くの方に受け入れられ、急速に地銀や自治体を中心とした連携網が広がりました。最初の1年は、多くの方々と商談を繰り返し、主軸となるこのサービスのマーケティングとデリバリの「型」を創る期間とし、大きな手ごたえを感じましたが、同時に、大きな「壁」も見えてきました。それは、我々が想定した以上に、カーボンクレジットの市場が未成熟且つ不安定であったことです。

言うまでもなく、カーボンクレジットはGXに於ける「補助輪」です。それでも、人類史上類を見ない、そして、全人類で立ち向かわなくてはならないカーボンニュートラルというグローバルメガトレンドに於いて、必須のパーツであることも間違いありません。先進国だけでなく途上国も、大企業だけでなく中小企業も、都市部だけでなく地方も、遍く広く脱炭素に取り組まなくては、人が活動可能な地球環境は失われてしまいます。そうである以上、それらの間に資金循環を起こし、経済と環境がバランスした世界観を実現するためには、カーボンクレジットや証書という社会ツールが必要不可欠だからです。

まだ多くの人にとって、「カーボンクレジット=排出量削減目標未達の免罪符」という認識が強く、残念ながら、過去そういったグリーンウォッシングと言われても仕方のない事例があったのも事実です。しかし一方で、必ずコストがかかる削減アクションに対して、その投資回収の手段がなくては、経済は破綻してしまいます。カーボンクレジットをはじめとした環境価値は、義務の範囲を超えた追加的な削減アクションに対して、リワードを提供するものとして、本来はデザインされました。

しかし、日本はもちろん、脱炭素で先行する海外ですら、カーボンクレジット市場を形成するためのルールやガイドラインが未整備であり、各国の政策動向によって、流通量も価格も極めてボラティリティが高いままです。「完全成功報酬型クレジット創出支援」を軸に日々クライアントと向き合う中で聞こえてきたのは、下記のようなお悩みの声でした。

創出家(となり得る企業や団体)の方々の声

“カーボンクレジットを創っても、誰が、いくらで買ってくれるのか?”

“過去、頑張って創出したのに全く売れなかったという話を聞いている”

”バイウィルなら必ず売れるのか?なぜ?”

需要家(主に大手企業)の方々の声

“いずれオフセットしなければならないことは分かっている”

”本当は早い段階でやりたいが、今のルールがそれを認めてくれていない”

“どのクレジットを、いつ、どれくらい、いくらで買えば良いのか”

根底にあるのは、「やらなければならない」ことは分かっている。けれど、決して「やりたい」訳ではない、という後ろ向きな想いです。脱炭素にコミットしても、それがしっかり評価され、自分たちの成長に繋がる仕組みが整えられていない以上、とても理解できる感情でした。

CSO(最高戦略責任者)として立上げたバイウィル カーボンニュートラル総研

そうした声を受けて、2024年3月、私はCSO(最高戦略責任者)として、社内シンクタンクである「カーボンニュートラル総研」を立ち上げることを意思決定しました。総研が掲げるミッションはズバリ、『環境価値を軸として脱炭素と経済成長が両立するセオリーを見出し、世の中を変える』ことです。前述の後ろ向きな想いを払拭し、脱炭素を、「やらなければならないこと」から「やりたいこと」へ変えるために必要なことに向き合っていく組織がなくてはならない、という想いで立ち上げました。主な活動は下記の3つです。

① 環境と経済が両立する「事例」の創出

- 排出削減目標を持つ大手企業に入り込み、従来のサステナビリティコンサルや脱炭素コンサルではカバーしきれなかったGX特化型コンサルで、大手企業が持つ技術や資産を最大活用した環境価値の事業化を支援します

- 約30の地銀様を中心として立ち上げた「地域脱炭素推進コンソーシアム」で、地域企業とともに、地域脱炭素×地域経済活性化を実現する新たな事業の立ち上げ~拡大を促進します

- 様々な企業と連携し、日本の技術・商品・資金などを活用して海外との環境・経済循環を生む事業を創出します

② 脱炭素を「やりたい」と思える「世論」の形成

- 上記で挑戦した様々な事業の立ち上げプロセスやその成果を、積極的に世の中に発信することで、脱炭素やカーボンクレジット活用に対して前向きな風潮を創っていきます

- 動きが早く、専門性も高く、複雑で分かりにくい本領域のナレッジを、もっとも実践的で分かりやすく世の中に発信することで、「脱炭素やカーボンクレジットに関する正しい認識」を広げていきます

③ 環境価値を軸とした「ルール」の構築

- 脱炭素に関わる全てが、新たなゲームルールによって成り立っている「規制市場」である以上、GXがもっとスピード感を以って、もっと目向きに進むようなルールメイクに、多様な切り口で携わっていきます

総研は「GXに専門特化した唯一の事業開発屋」であり、実現したいのは、「もっと前向きに、全員でGXに挑む」世界観

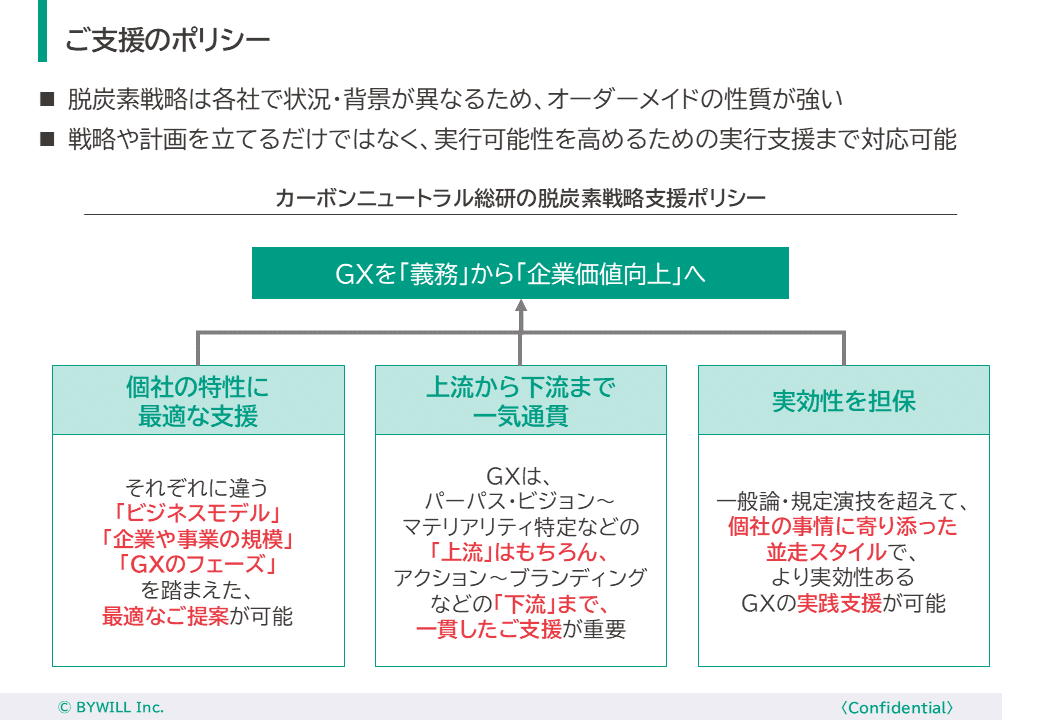

カーボンニュートラル総研の支援ポリシー

ここまで読んでいただいて、どう感じられましたか?

様々なステークホルダーの方々と会話すると、「一般的な『総研』や『シンクタンク』のイメージと違いました(笑)」とよく言われますが、私自身が社内シンクタンクとして弊総研を立ち上げたのは、従来のシンクタンクや総研との差別化を図ったからではありません。バイウィルのパーパス、そのための戦略、そして軸とした「完全成功報酬型クレジット創出支援」の成功のためには、バイウィルが「脱炭素領域の第一人者」としての知見を備え、実績を出し、世の中に広くそう認識される必要があると考えたからです。前述の①~③も、それがあって初めて実現可能なことです。

だからこそ、私はよく、幣総研を一言で表現する時、「GXに専門特化した唯一の事業開発屋です」とお伝えしています。未だ正解がなく、義務を負うプレイヤーもそうでないプレイヤーも共通して「やらなければならないが、できればやりたくない」と思っている脱炭素ですが、それでは絶対に、地球環境に致命的で不可逆なネガティブインパクトを与えるティッピングポイントを踏み越えてしまいます。必要なのは、「もっと前向きに、全員で」GXに取り組む世界観です。そしてその鍵は、脱炭素を長期で収益につなげる、「GX事業開発」の成功事例を生み、広げていくことです。

今一番必要なのは、共感し、高め合える「仲間」

もちろん、言うは易し、の最たるものであることは重々承知しています。しかし、既に我々は、多くのクライアントから、「これまで、こんな支援をしてくれる人に出会ったことがなかった」「バイウィルさん、総研の皆さんが居てくれたおかげで、脱炭素とGXビジネスの立ち上げが、確実に一歩前進した」というお声を、ありがたくもいただけています。

世の中にまだ事例のない取り組みを、最先端の情報を集め、読み解き、組み立て直して、常にクライアントと世の中に提案していく訳ですから、当然簡単ではありません。それでも、できると信じて動けるメンバーが、バイウィルと弊総研には集まってくれています。

- セオリーも前例もない事業や取り組みを提案し続けるのは楽しい

- 脱炭素領域の知見を持ち、それを更に高め、実践的に役立てたい

- 前向きに、論理的に、実践的に、模索し続けられる

- 人とのコミュニケーションや健全なディスカッションが好き

そんな方がもし、このnoteを読んで下さっているなら、是非一緒に、GXに挑みましょう!

/assets/images/12876936/original/5144d074-d521-4400-9d56-f6b4b54e7cd2?1680505072)

/assets/images/12876936/original/5144d074-d521-4400-9d56-f6b4b54e7cd2?1680505072)

/assets/images/12876936/original/5144d074-d521-4400-9d56-f6b4b54e7cd2?1680505072)